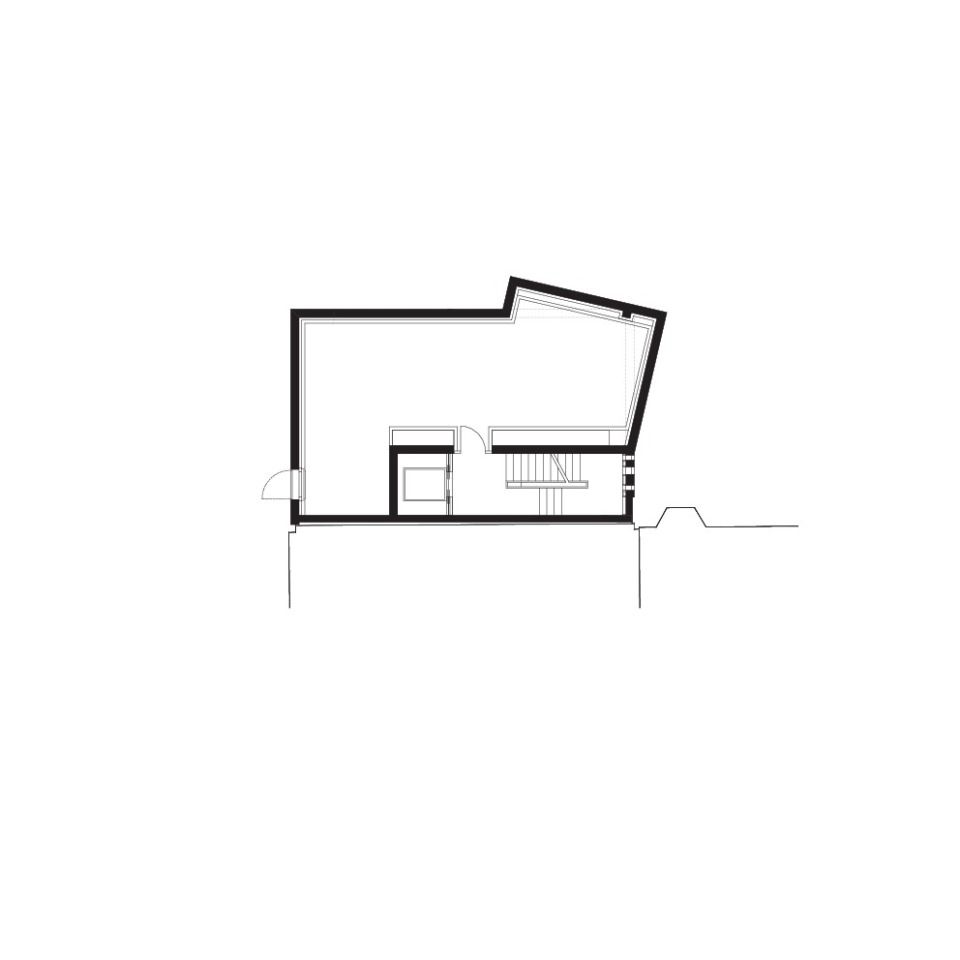

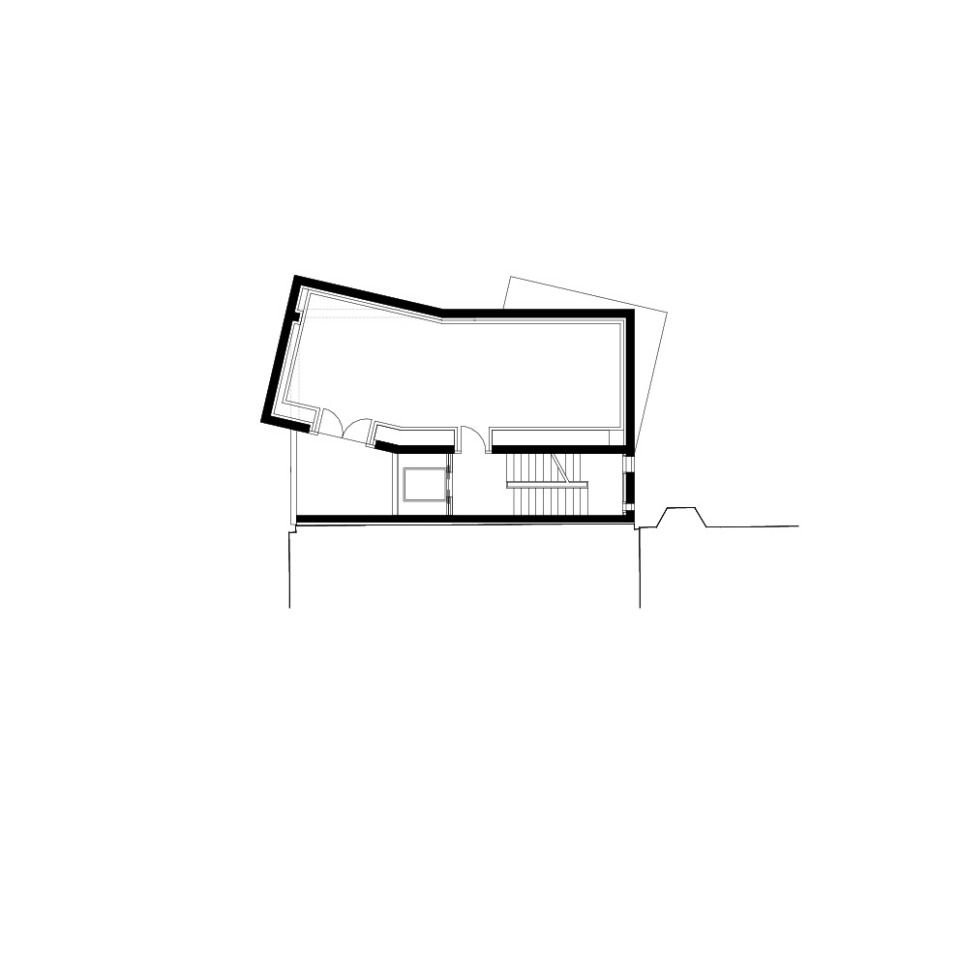

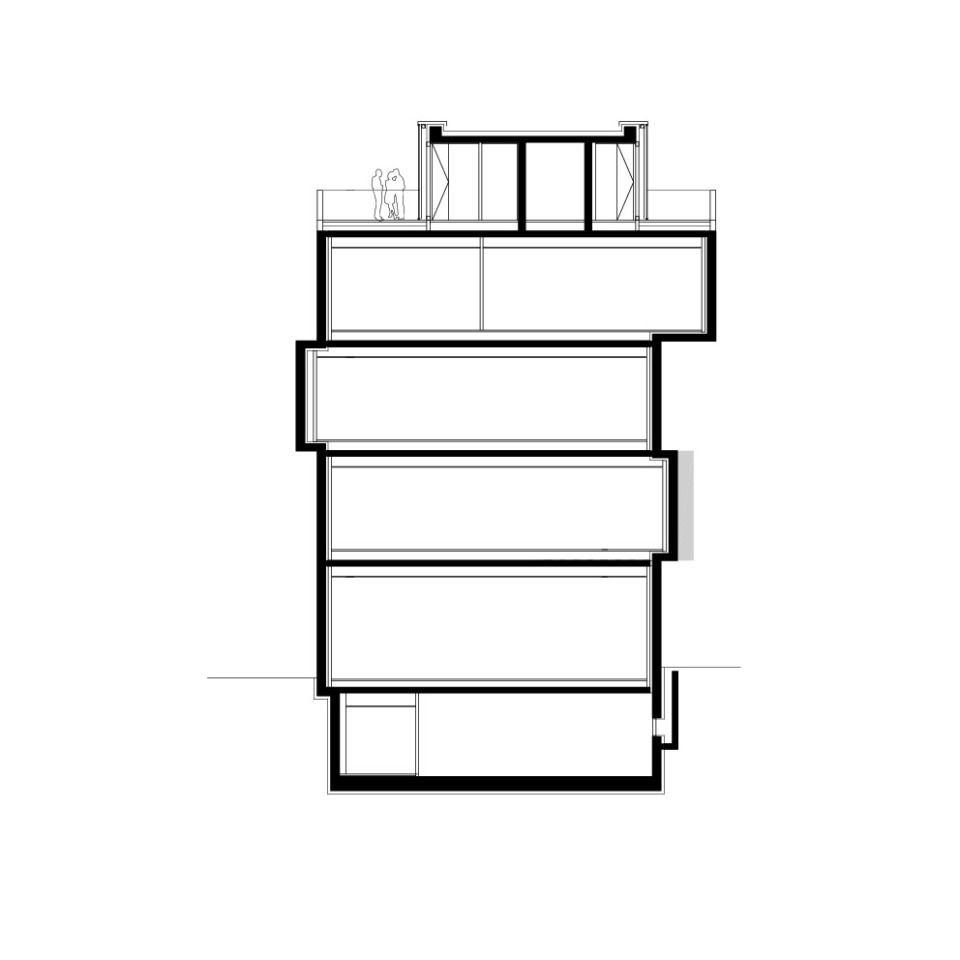

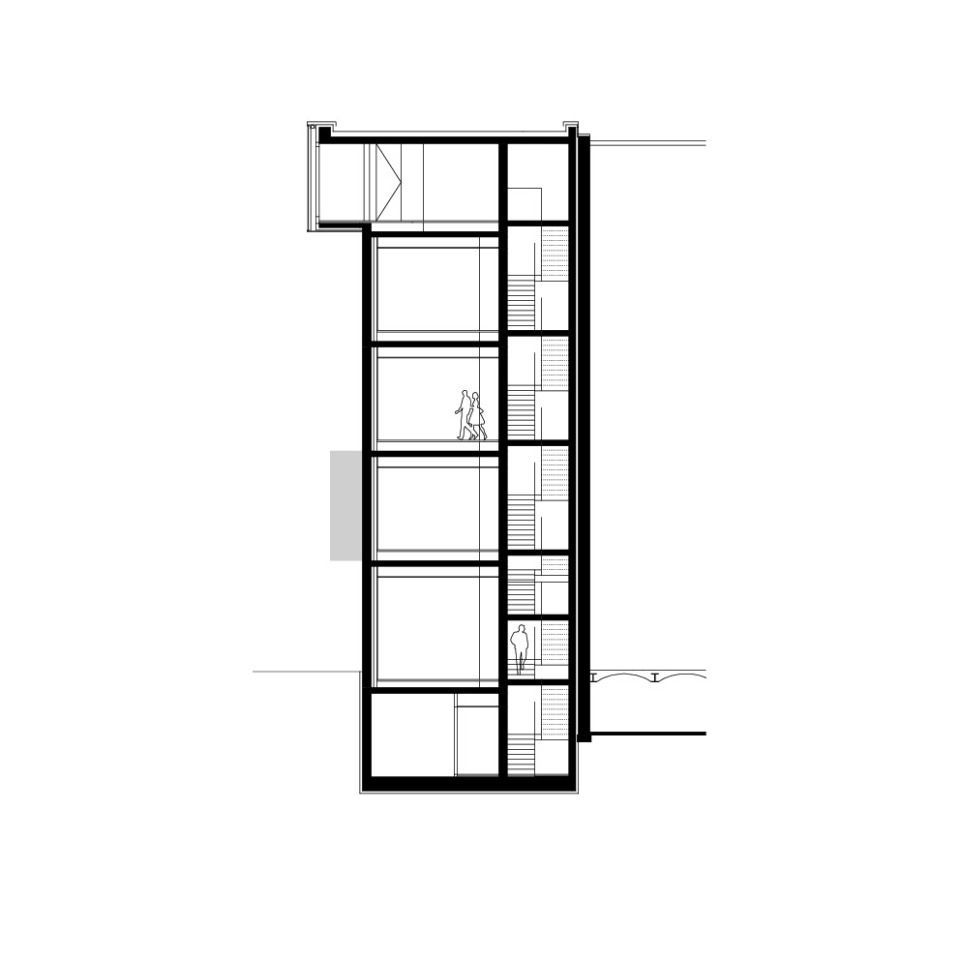

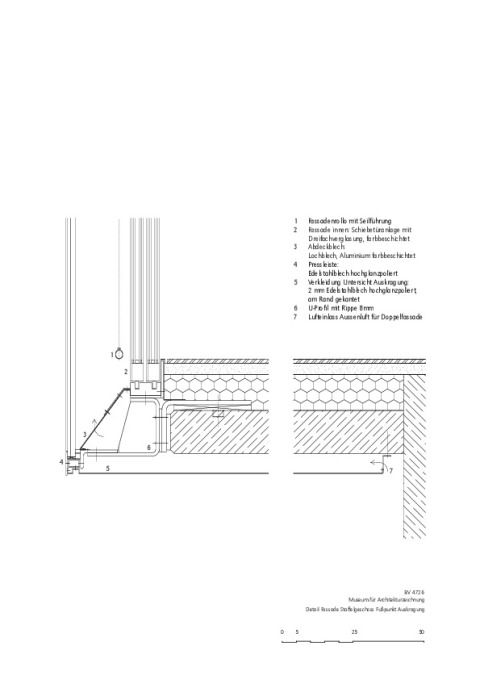

Das Museum für Architekturzeichnung präsentiert sich als viergeschossiger Massivbau mit einem gläsernen Staffelgeschoss. Die auffällige Brandwandbebauung schließt eine Zeile typischer Berliner Altbauten ab. Die Kubatur der vier Geschosse erinnert an einen lockeren Stapel von Blöcken oder Kisten. Mit wenigen Vor- und Rücksprüngen zeigt die Gebäudesilhouette einen freien Aufbau, formal zwar verwandt mit den konventionellen Berliner Altbau-Vorderhäusern, deren Besonderheit die Erker, Loggien und Balkone sind, im Gestus aber unorthodox und radikal reduziert. Über die Nordostwand des Baukörpers kragt der Glaskörper des Staffelgeschosses mit spiegelnder Untersicht aus Edelstahl-Paneelen einen Meter aus, in den darunter liegenden Geschossen bilden geschlossene Erker abwechselnd auf der Straßen- und der Hofseite Auskragungen in unterschiedlichen Winkeln. Oberhalb der tiefen Eingangsnische schafft eine große, verglaste Loggia die einzige transparente Öffnung in der Betonfassade. Im Erdgeschoss und an der rückwärtigen Treppenhausfassade sind polygonale Fensteröffnungen in die Reliefs geschnitten.

Der Museumsbau profitiert von der dreiseitig freien Platzierung in vorderster Reihe der Adresse an der Christinenstraße, der eingezogene gepflasterte Vorplatz der alten Industrieanlage gewinnt mit der neuen Bebauung die Gestalt eines offenen ersten Hofs. Gefärbter Beton und Glas bilden die Fassaden des Gebäudes, eine Kombination, die unter verschiedenen Aspekten kontrastreich und vielschichtig ist. Sowohl die plastische Gestaltung des Betons als auch seine Herstellung und der konstruktive Einsatz sind bemerkenswert und prägen neben der Kubatur das außergewöhnliche Erscheinungsbild des Museums. Die geschlossene Gebäudeoberfläche ist dekoriert mit stark vergrößerten Fragmenten architektonischer Skizzen in Reliefform. Die überdimensionierten Linienzeichnungen verweisen auf die Nutzung des Gebäudes als Ausstellungsort und Archiv. Innerhalb eines Geschosses bilden Sequenzen des gleichen Ausschnitts eigene Rhythmen. Einige Fassadenflächen zeigen statt der Bildausschnitte vollflächige Kanneluren, die die Kanten zahlreicher vertikaler Ebenen andeuten und damit eine Vielzahl weiterer Schichten von Darstellungen implizieren.

Innenräume

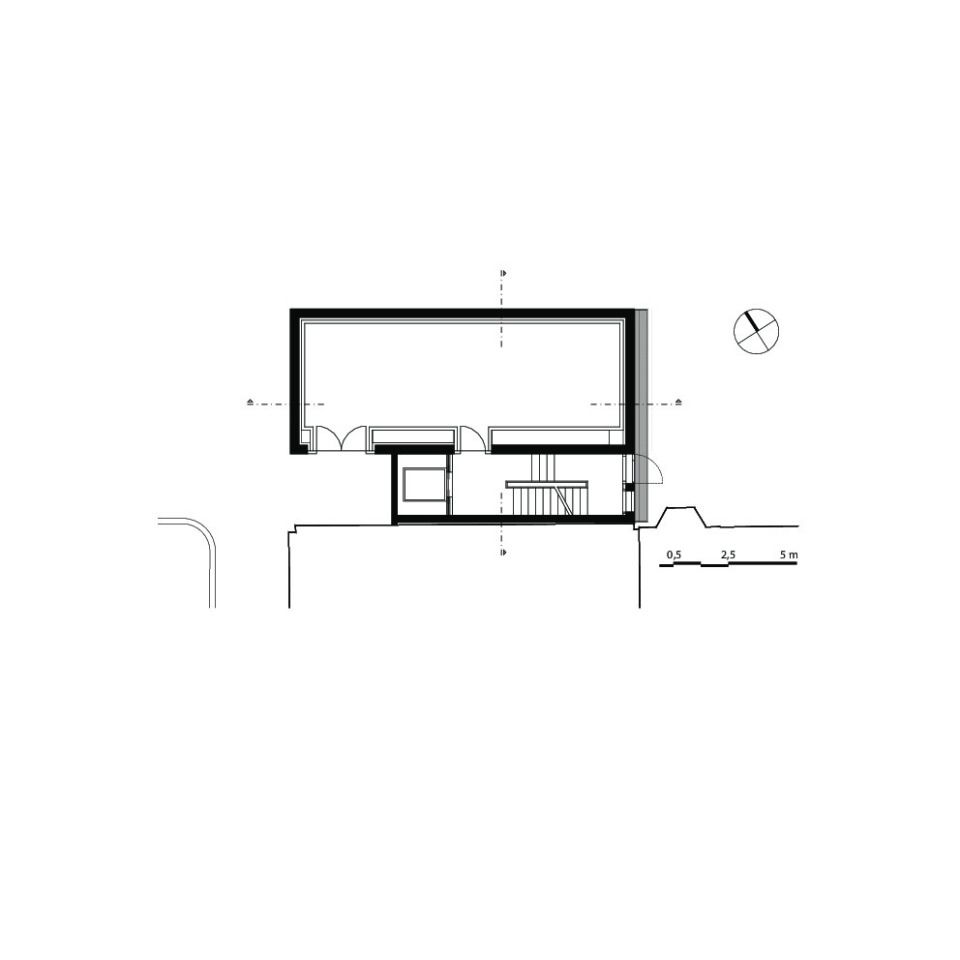

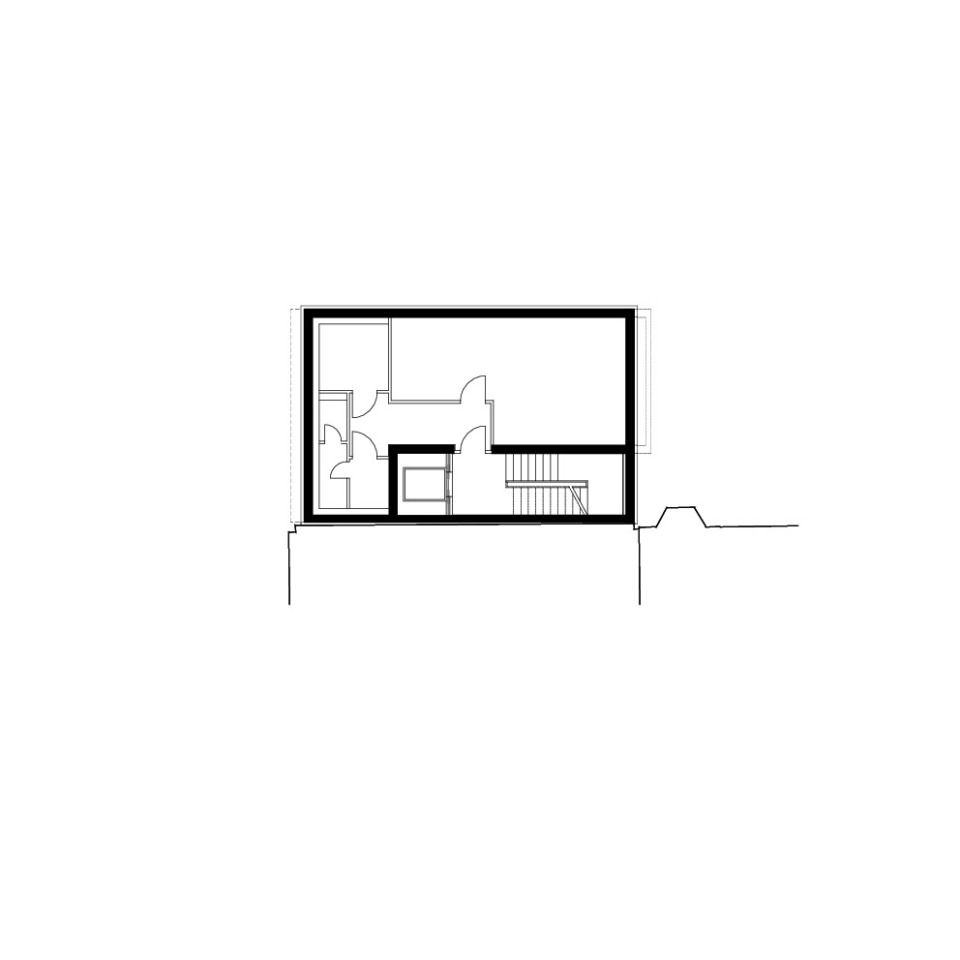

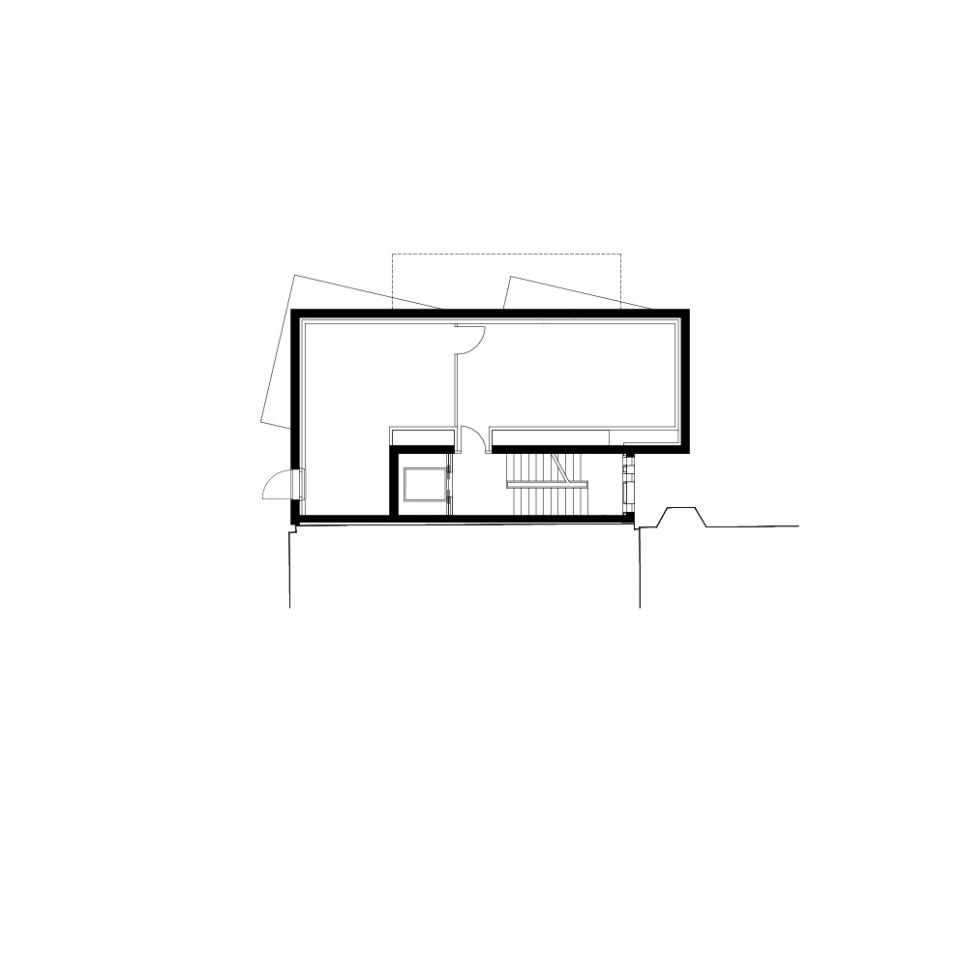

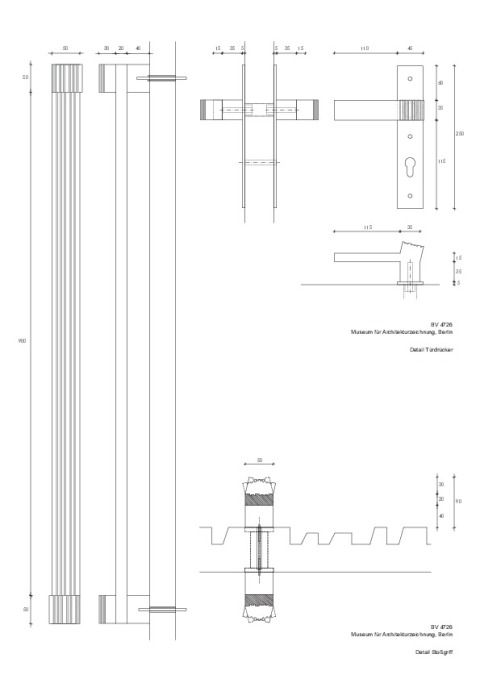

An vielen Stellen im Inneren des Museums für Architekturzeichnung kehren die Gestaltungselemente der Fassade wieder und manifestieren den Design-Code des Hauses; diesem Prinzip folgen auch die eigens entworfenen Türbeschläge. Die Aufteilung ist angesichts der Größe überschaubar. Der Besucher betritt das Gebäude über eine an der Christinenstraße gelegene Nische, deren Glaswand zugleich die Rückseite des innenliegenden Aufzugschachts bildet. Durch eine große, tief kannelierte Holztür gelangt er in das Museumsfoyer, das mit seiner Vertäfelung und Einbauten aus Nussbaumholz auf die Empfindlichkeit und die Wirkung von Architekturzeichnungen einstimmt – handgezeichnete Welten, Ideen, Beobachtungen und Analysen, die stets nur eine Annäherung an die tatsächliche oder geplante Architektur repräsentieren und zugleich doch unmittelbaren Einblick in die Vorstellungen ihrer Schöpfer gewähren. Die großformatigen Wandtafeln sind handgeschnitzt und bilden die bereits auf der äußeren Fassade zitierten Motive ab. Kleine Fenster mit Kathedralenglas, einem Gussglas, das den Ausblick unscharf bricht und den Tageslichteinfall bewusst reduziert, filtern die Verbindung zum Außenraum, sowohl hier als auch auf der Hofseite des Treppenhauses. Die Fensterausschnitte folgen geeigneten Lineaturen der Zeichnungen, und zwar in den Bereichen, in denen Öffnungen erwünscht bzw. erforderlich sind; sie lösen durch ihre eigenen Geometrien einerseits die Zeichnung aus ihrem gegenständlichen Kontext, verweisen auf die Tatsache, dass Handzeichnungen in einer zweiten Ebene immer auch Informationen über die Darstellungstechnik oder ein anderes prozesshaftes Moment enthalten und erinnern andererseits an die Fragilität historischer Blätter, ihre eigene Geschichte als Objekt sowie an den Begriff eines „Details“, eines „Ausschnitts“, der wiederum neue, weitere Informationen in sich trägt. Die Zeichnungen werden gleichsam neu gelesen, fernab ihres eigentlichen Gehalts, eine Mehrfachlesbarkeit entsteht und das neu gelesene Bild teilt sich durch die Perforation ins Innere des Gebäudes mit. Sanitär- und Technikräume wurden im Kellergeschoss angeordnet.

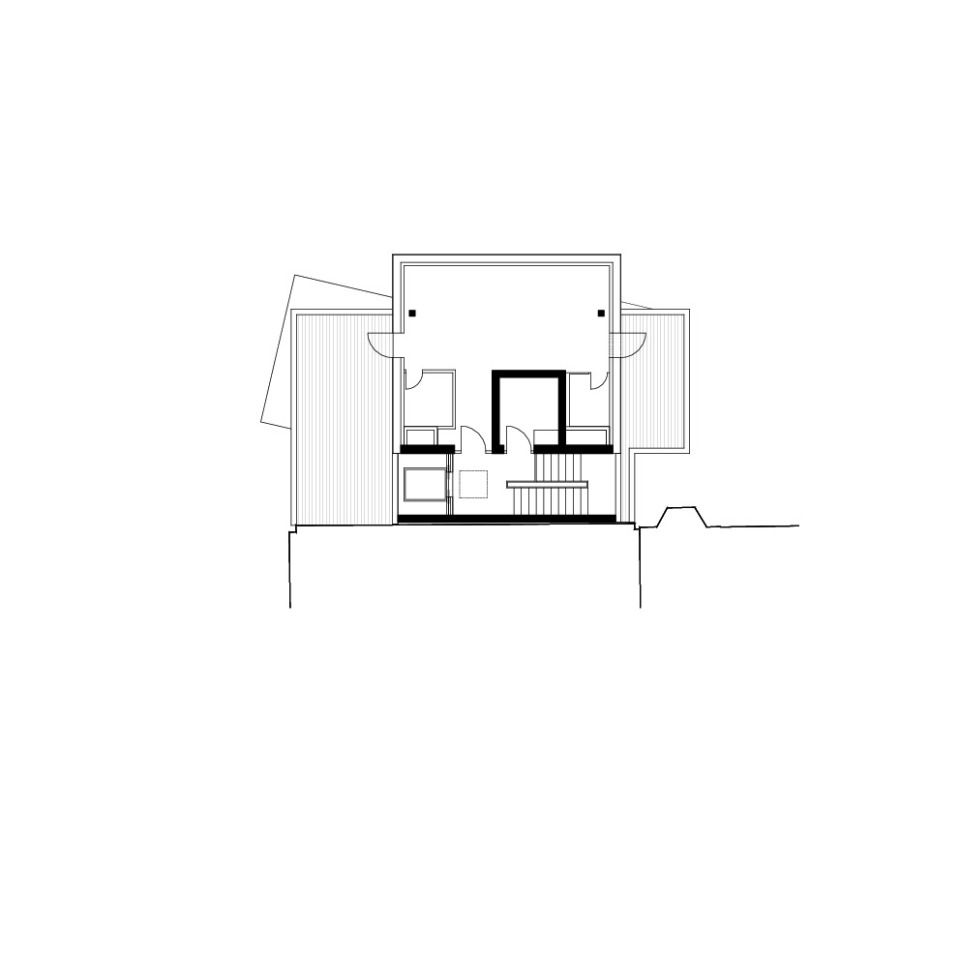

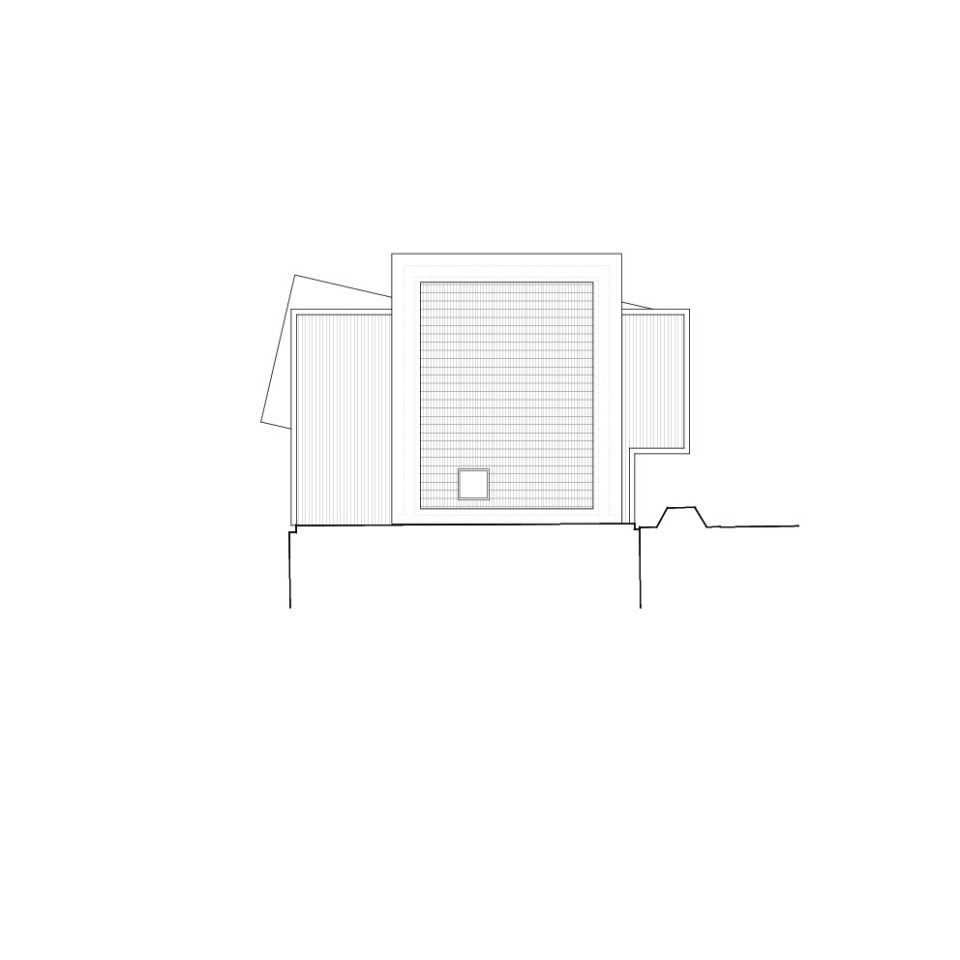

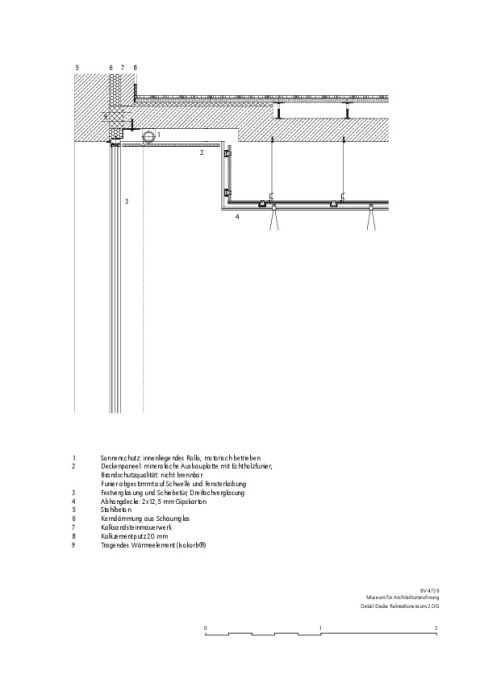

Im ersten und zweiten Obergeschoss sind Kabinetträume geschaffen worden, die keine störende Ablenkung mehr vom Studium der Werke durch äußere Einflüsse zulassen und das schädigende Tageslicht fernhalten. Eine großzügig verglaste Loggia im zweiten Obergeschoss bietet als Rekreationszone dagegen Gelegenheit für eine Unterbrechung des Rundgangs. Im dritten Obergeschoss befindet sich ein Archiv. In allen drei Sammlungsgeschossen wurde auf weitere Fensteröffnungen verzichtet. Be- und Entlüftung, Feuchteregulierung, Klimatisierung und Beleuchtung entsprechen dem neuesten Stand der Technik und können den Vergleich mit großen Ausstellungshäusern sowohl technisch und klimatisch als auch in Bezug auf den Verbrauch mühelos aufnehmen. Die Geschosse verbindet das seitliche Treppenhaus an der Nachbarbrandwand, das entsprechend dem Prinzip des Design-Codes glatte und reliefierte Betonflächen zeigt, mit polygonalen Fenstereinschnitten zum rückwärtigen Hof und Ausblicken durch den gläsernen Aufzugsschacht im ersten und dritten Obergeschoss. Das hinter einer Ganzglas-Doppelfassade größtenteils transparente Staffelgeschoss mit durchgehend weißen Wand- und Deckenflächen neutralisiert gleichsam die intensive Wirkung der Vollgeschosse darunter und gibt ungehinderten Blick auf das lebendige Altbauumfeld am Teutoburger Platz frei. Es dient als kleiner stützenfreier Mehrzweckraum, vorrangig für Besprechungen. Freie Austritte nach Westen und Osten mit unsichtbar fixierten Ganzglasbrüstungen in rund 22 Metern Höhe ergänzen das klare und offene Raumerlebnis des minimalistischen Glashauses im Kontrast zu den Kabinetträumen.

Fassade

Alle Außenwände des Museums für Architekturzeichnung sind als tragende Wände aus wasserundurchlässigem Beton in Ortbetonbauweise hergestellt. Jede Außenwand besteht aus einer 27 Zentimeter starken Betonwand und einer Dämmschicht aus 10 Zentimeter Schaumglas. Darauf folgen 11,5 Zentimeter Kalksandsteinmauerwerk und 1,5 Zentimeter Kalkzementputz. Mauerwerk und Putz bilden die inneren Wandflächen und dienen der Feuchteregulierung, da sie Feuchtigkeit sukzessive aufnehmen und wieder abgeben können, während die Betonwände mit dem Schaumglas annähernd dampfdicht sind. Die Fassade wurde reliefartig gestaltet. Als Grundlage für die Reliefs dienten historische Architekturzeichnungen, die über Strukturmatrizen auf den Sichtbeton übertragen werden konnten. Dazu wurden die Zeichnungen digitalisiert, grafisch aufbereitet und in einem freien Rhythmus von Wiederholungen zu neuen Bildern komponiert. Die Bilder wurden dann mit einer CNC-Fräse auf eine Faserplatte als Positiv, also identisch mit den späteren Fassadenoberflächen, übertragen. Die Positivform wurde mit Flüssigkunststoff ausgegossen, wodurch ein Negativ des Fassadenmotivs entstand. Auf die herkömmliche Systemschalung wurde eine Opferschicht aus Spanplatten aufgebracht, auf welche dann die Matrize mit dem Motiv als Negativform geklebt wurde. Nachdem die komplette Schalung gestellt war, wurden die Stöße und Kanten mit Silikon versiegelt. Beim Ausschalen wurde zunächst die Systemschalung entfernt, anschließend die Spanplatten mit der Matrize abgenommen. Die Lage der Spannanker war auf die Motive abgestimmt und genau festgelegt. Die Löcher für die Spannanker wurden nach dem Ausschalen mit farblich angepassten Verschlusskonen aus Faserzement geschlossen.

Auf diese Weise wurde jeweils ein Geschoss ohne Unterbrechung betoniert, damit Qualitätsabweichungen innerhalb eines Geschosses ausgeschlossen werden konnten. Außerdem wurden beim Betonieren die Wetterverhältnisse über das übliche Maß hinaus berücksichtigt, damit ein optimales Ergebnis erzielt werden konnte. Die Betonwände der Fassade und des Treppenhauses erfüllen die Anforderungen der höchsten Sichtbetonklasse SB4. Jedes Geschoss erhielt so eine eigene Bildkomposition, die sich um die Fassade herum abwickelt. Zum Schutz vor Verschmutzung und Graffitis sind alle Sichtbetonwände im Außen- und Innenbereich mit Nanobeschichtung versehen worden. Die Treppenläufe und Podestuntersichten wurden als schwarz durchgefärbte Betonfertigteile ausgeführt. Auf den Podesten gibt es als Laufbelag einen Designestrich im Farbton der Fertigteile