Ausgangslage

Zahlreiche leerstehende Bauernhäuser prägen das Bild vom Justinger Ortskern auf der schwäbischen Alb. Eine große Baulücke wirft Fragen auf. Gleichzeitig steigt auch im ländlichen Raum der Bedarf an Wohnraum.

Konzept

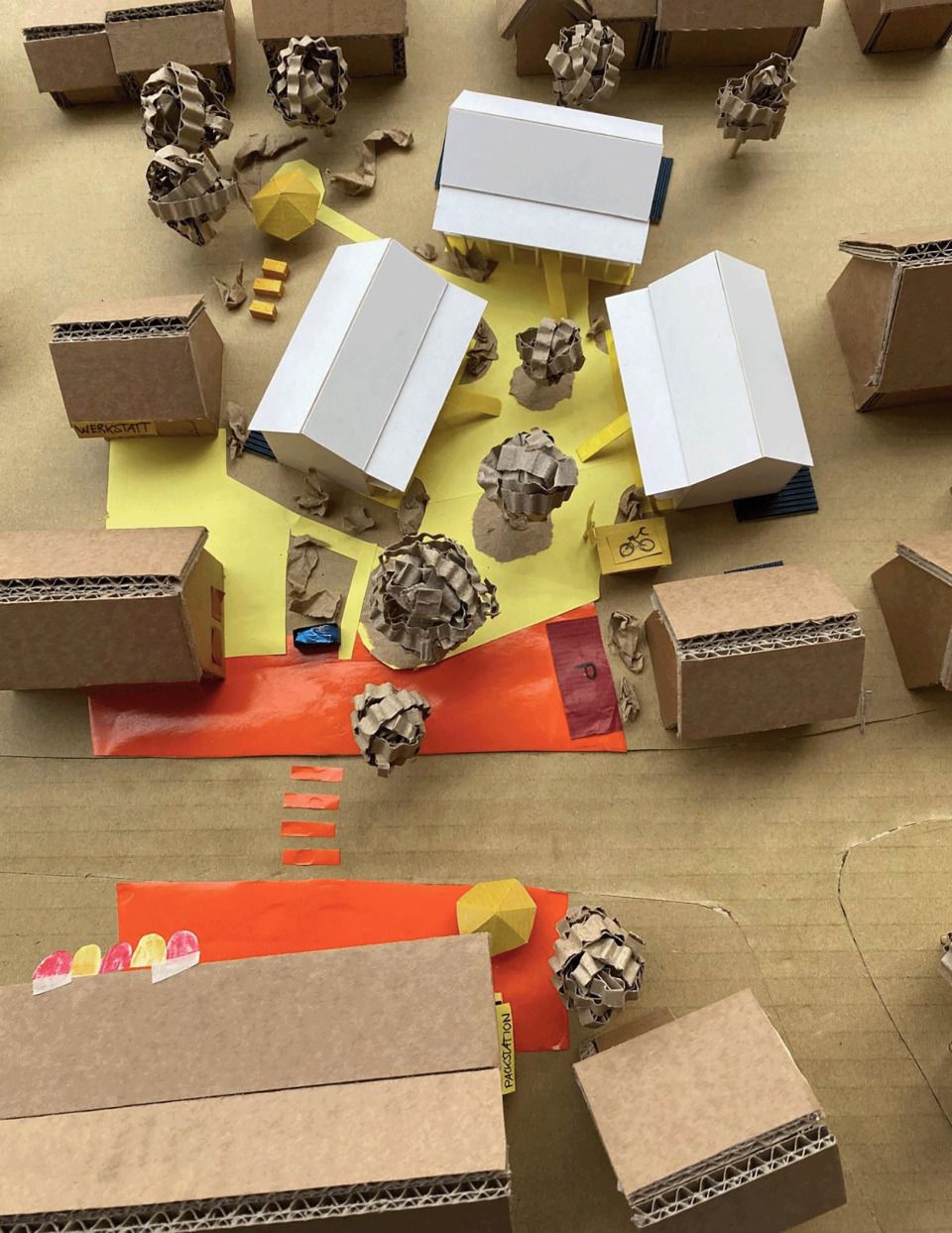

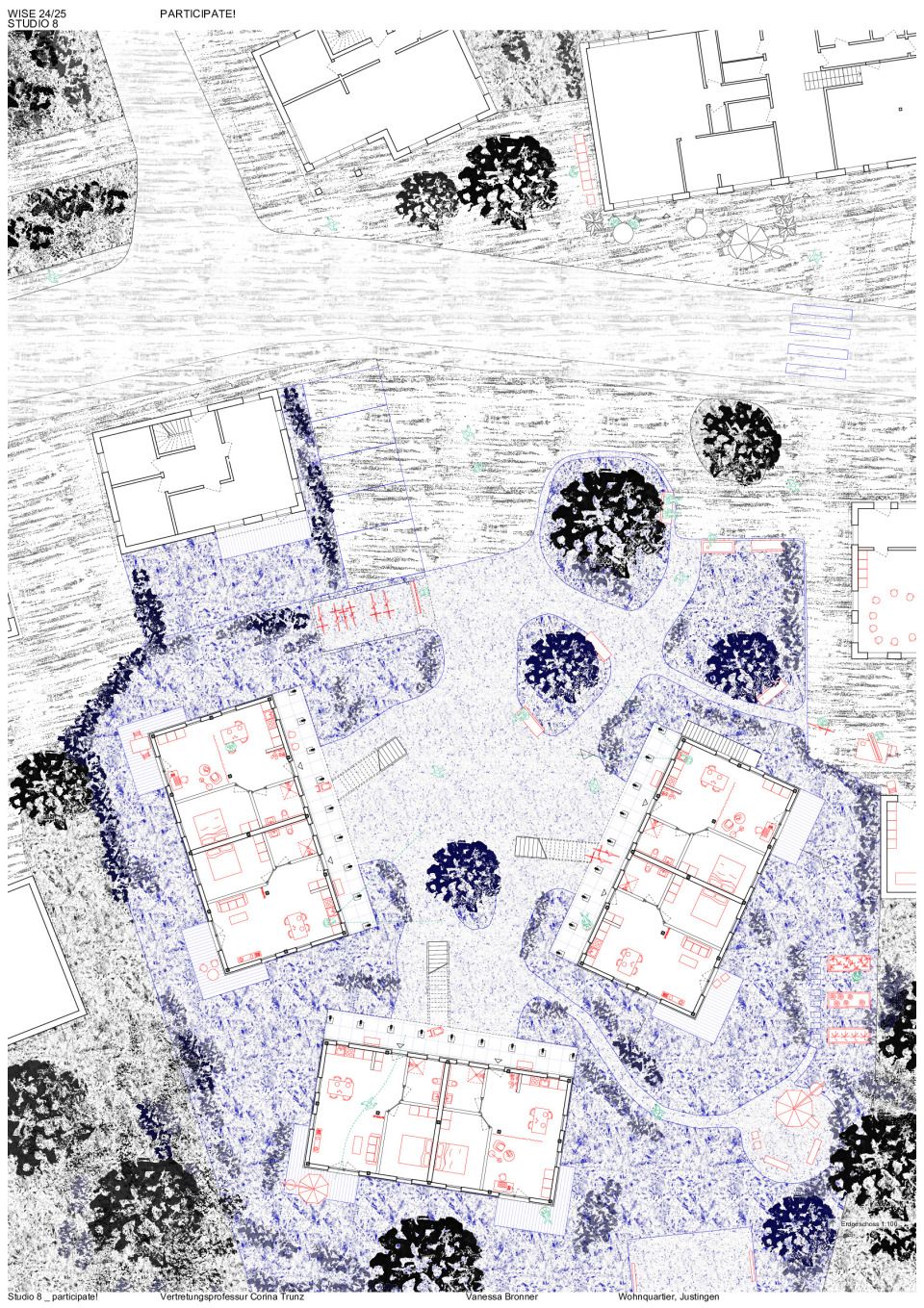

Das Konzept setzt auf Nachverdichtung statt Ausweitung. Mit einem neuen Quartier soll die bestehende Baulücke geschlossen werden. Es besteht aus drei Baukörpern, die verdreht zueinander stehen und in ihrer Kubatur und Anordnung an die angrenzende Bestandsstruktur anknüpfen. Durch die Setzung der neuen Gebäude entsteht ein Platz, der sich zur Kirchstraße hin öffnet und als Übergang in das Dorf dient. Zudem wird die gesamte Dorfmitte durch weitere Eingriffe aufgewertet und verlängert. So wird die Straße beruhigt und ein neuer Platz mit angrenzenden Gemeinschaftsräumen in einem Bestandsgebäude geschaffen. Weitere Bestandsgebäude sollen zukünftig wieder als Wohnungsbau fungieren.

Wohnen

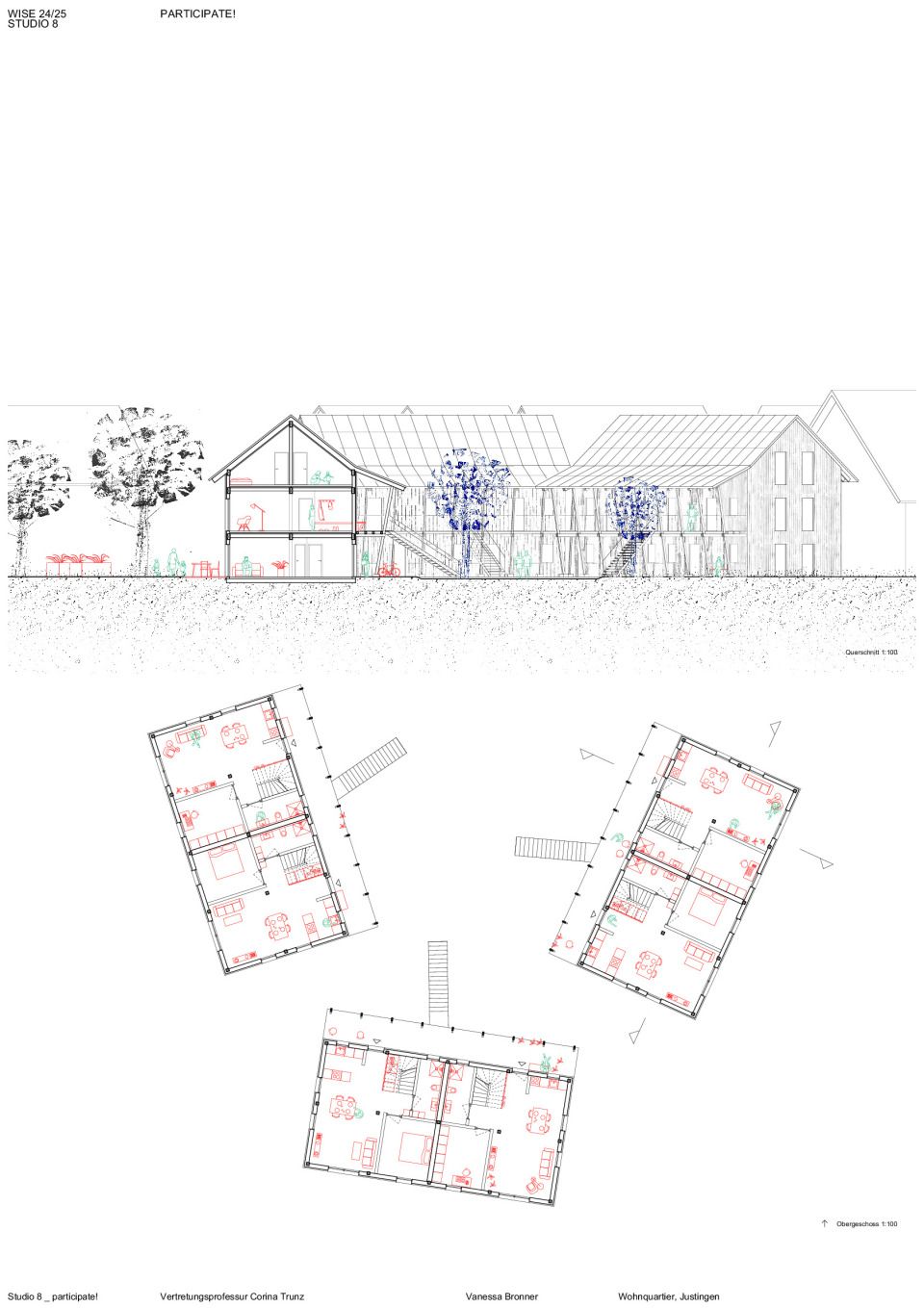

Im Alter besteht trotz steigendem Unterstützungsbedarf und drohender Vereinsamung oft der Wunsch, im gewohnten ländlichen Umfeld zu bleiben. Das Quartier ermöglicht den Umzug in kleinere, altersgerechte Einheiten, schafft dadurch freiwerdenden Wohnraum für junge Familien und fördert nachbarschaftliche Unterstützung. Der Entwurf reagiert sensibel auf ländliche Bedürfnisse: eigener Eingang, Gartenanteil, Privatsphäre und das Bleiben im Dorf.

Die Wohnungen im Erdgeschoss sind vor allem auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet, barrierefrei und teilweise rollstuhlgerecht. Der Hauseingang wird durch ein Vordach sowie einen darüber liegenden Laubengang geschützt. Eine Terrasse im hinteren Bereich bietet weitere Außenbereiche. Der Innenbereich ist einfach, bietet aber trotzdem genug Rückzugsmöglichkeiten in der Wohnung und lässt eine flexible Einrichtung zu. Die Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss bieten Platz für vier Personen und werden über eine Treppe vom Platz, die zum Laubengang führt, erschlossen.

Außenraum

Der Außenraum gliedert sich in verschiedene Zonen mit unterschiedlichem Maß an Öffentlichkeit und Privatheit. Den Übergang zum Dorf bildet ein zentraler Platz, von dem aus Wege zu den einzelnen Häusern führen. Durch gezielte Bepflanzung und einen Wechsel des Bodenbelags wird der Übergang ins Quartier deutlich markiert. Kleine Vorgärten schaffen eine sanfte Abgrenzung zwischen dem öffentlichen Raum des Quartiers und den privaten Wohneinheiten. Im Süden laden Gärten zur Erholung und zum Verweilen ein.

Konstruktion

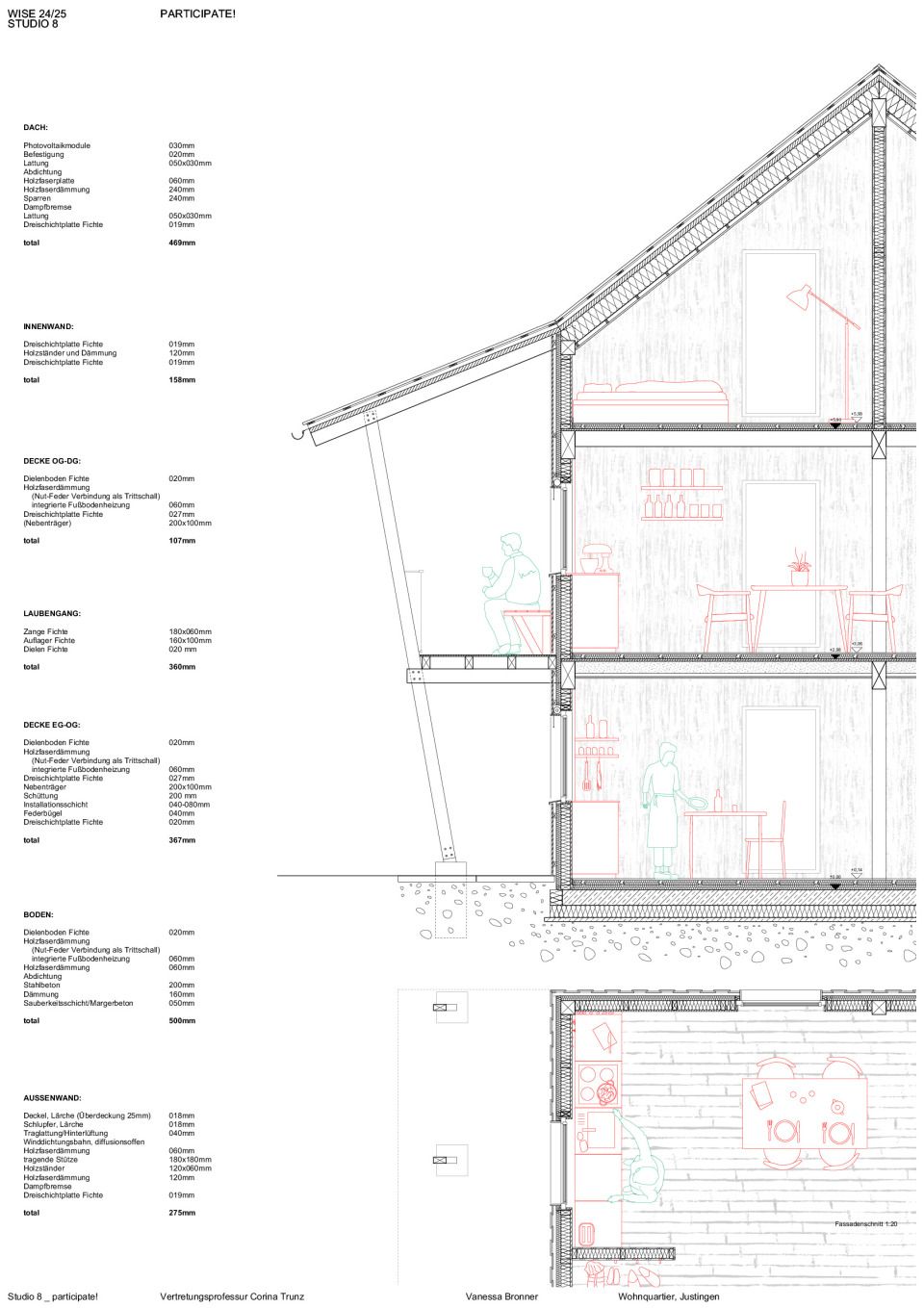

Die Gebäude sind aus Holz konstruiert, wobei ausschließlich heimische Fichte verwendet wird. Die Zwischendecken werden ohne Estrich über ein Nut- und Federprinzip mit Holzleisten realisiert und verfugen in den Bereichen zwischen den Wohneinheiten über eine zusätzliche Schüttung zur Verbesserung des Schallschutzes. Das Tragwerk ist im Raum sichtbar und erlebbar; ein Stützenraster von 4 x 4 Metern strukturiert die Räume. Die Holzstützen in den Außenwänden ragen leicht in den Raum hinein und werden in die Inneneinrichtung integriert, wodurch sie die Wohnungen gliedern und Zonen zwischen wohn- und Ess-/Kochbereich schatten. Das Dach ist filigran ausgeführt, Photovoltaik-Module an allen Dachseiten ersetzen eine herkömmliche Dacheindeckung.

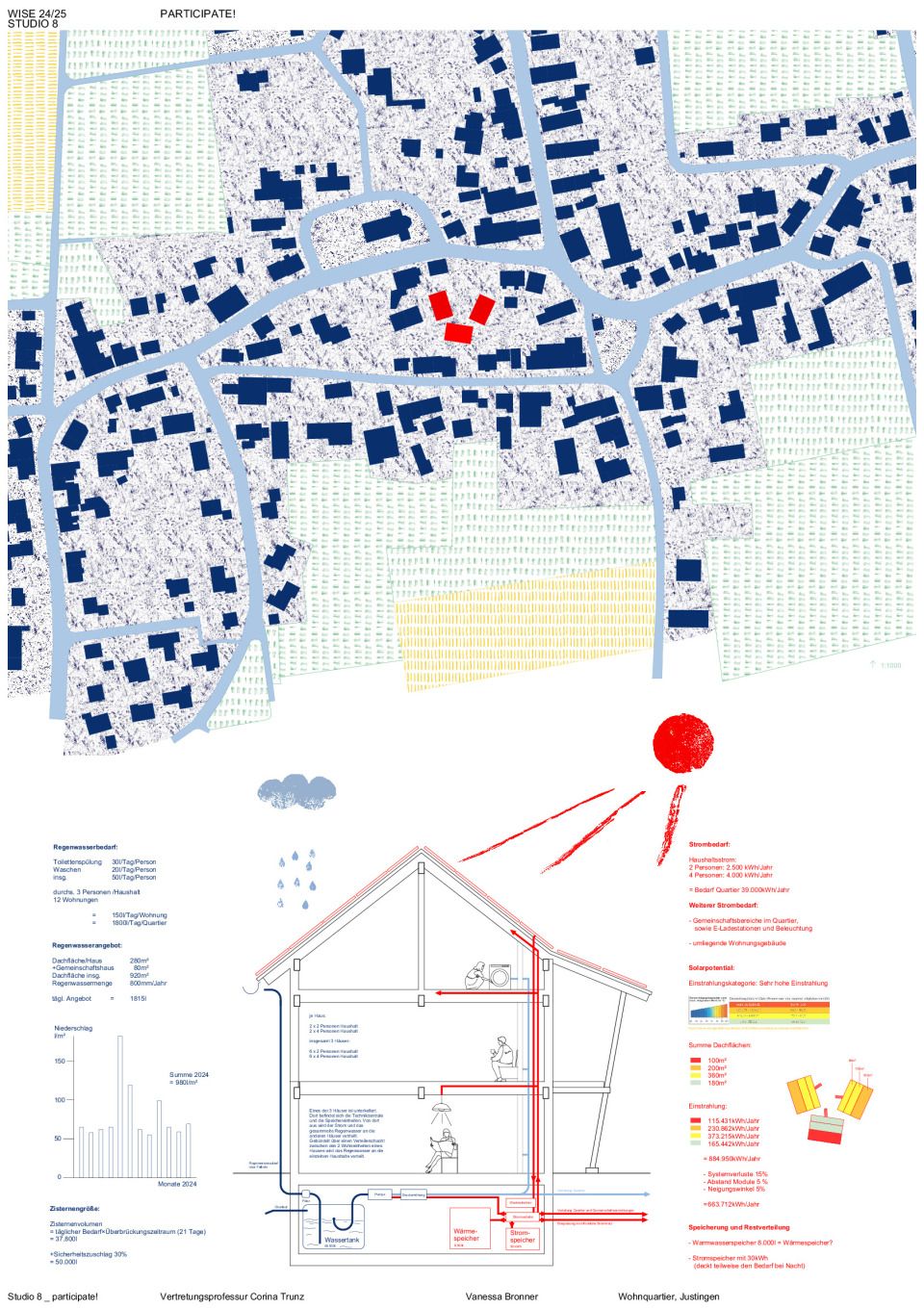

Energiekonzept

Das Quartier strebt eine weitgehende Selbstversorgung an. Regenwasser wird für die Toilettenspülung und zum Waschen genutzt. Ein Regenwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 50.000 Litern sichert die Wasserversorgung während der Trockenperioden. Die Photovoltaik-Module auf dem Dach erzeugen Strom für das Quartier, die umliegenden Bestandsgebäude und gemeinschaftlich genutzte Gebäude. Überschüssiger Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Ein kleiner Stromspeicher in Form einer Batterie sowie ein Wärmespeicher ermöglichen zudem die Nutzung des Überschusses in der Nacht.

Zahlreiche leerstehende Bauernhäuser prägen das Bild vom Justinger Ortskern auf der schwäbischen Alb. Eine große Baulücke wirft Fragen auf. Gleichzeitig steigt auch im ländlichen Raum der Bedarf an Wohnraum.

Konzept

Das Konzept setzt auf Nachverdichtung statt Ausweitung. Mit einem neuen Quartier soll die bestehende Baulücke geschlossen werden. Es besteht aus drei Baukörpern, die verdreht zueinander stehen und in ihrer Kubatur und Anordnung an die angrenzende Bestandsstruktur anknüpfen. Durch die Setzung der neuen Gebäude entsteht ein Platz, der sich zur Kirchstraße hin öffnet und als Übergang in das Dorf dient. Zudem wird die gesamte Dorfmitte durch weitere Eingriffe aufgewertet und verlängert. So wird die Straße beruhigt und ein neuer Platz mit angrenzenden Gemeinschaftsräumen in einem Bestandsgebäude geschaffen. Weitere Bestandsgebäude sollen zukünftig wieder als Wohnungsbau fungieren.

Wohnen

Im Alter besteht trotz steigendem Unterstützungsbedarf und drohender Vereinsamung oft der Wunsch, im gewohnten ländlichen Umfeld zu bleiben. Das Quartier ermöglicht den Umzug in kleinere, altersgerechte Einheiten, schafft dadurch freiwerdenden Wohnraum für junge Familien und fördert nachbarschaftliche Unterstützung. Der Entwurf reagiert sensibel auf ländliche Bedürfnisse: eigener Eingang, Gartenanteil, Privatsphäre und das Bleiben im Dorf.

Die Wohnungen im Erdgeschoss sind vor allem auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet, barrierefrei und teilweise rollstuhlgerecht. Der Hauseingang wird durch ein Vordach sowie einen darüber liegenden Laubengang geschützt. Eine Terrasse im hinteren Bereich bietet weitere Außenbereiche. Der Innenbereich ist einfach, bietet aber trotzdem genug Rückzugsmöglichkeiten in der Wohnung und lässt eine flexible Einrichtung zu. Die Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss bieten Platz für vier Personen und werden über eine Treppe vom Platz, die zum Laubengang führt, erschlossen.

Außenraum

Der Außenraum gliedert sich in verschiedene Zonen mit unterschiedlichem Maß an Öffentlichkeit und Privatheit. Den Übergang zum Dorf bildet ein zentraler Platz, von dem aus Wege zu den einzelnen Häusern führen. Durch gezielte Bepflanzung und einen Wechsel des Bodenbelags wird der Übergang ins Quartier deutlich markiert. Kleine Vorgärten schaffen eine sanfte Abgrenzung zwischen dem öffentlichen Raum des Quartiers und den privaten Wohneinheiten. Im Süden laden Gärten zur Erholung und zum Verweilen ein.

Konstruktion

Die Gebäude sind aus Holz konstruiert, wobei ausschließlich heimische Fichte verwendet wird. Die Zwischendecken werden ohne Estrich über ein Nut- und Federprinzip mit Holzleisten realisiert und verfugen in den Bereichen zwischen den Wohneinheiten über eine zusätzliche Schüttung zur Verbesserung des Schallschutzes. Das Tragwerk ist im Raum sichtbar und erlebbar; ein Stützenraster von 4 x 4 Metern strukturiert die Räume. Die Holzstützen in den Außenwänden ragen leicht in den Raum hinein und werden in die Inneneinrichtung integriert, wodurch sie die Wohnungen gliedern und Zonen zwischen wohn- und Ess-/Kochbereich schatten. Das Dach ist filigran ausgeführt, Photovoltaik-Module an allen Dachseiten ersetzen eine herkömmliche Dacheindeckung.

Energiekonzept

Das Quartier strebt eine weitgehende Selbstversorgung an. Regenwasser wird für die Toilettenspülung und zum Waschen genutzt. Ein Regenwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 50.000 Litern sichert die Wasserversorgung während der Trockenperioden. Die Photovoltaik-Module auf dem Dach erzeugen Strom für das Quartier, die umliegenden Bestandsgebäude und gemeinschaftlich genutzte Gebäude. Überschüssiger Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Ein kleiner Stromspeicher in Form einer Batterie sowie ein Wärmespeicher ermöglichen zudem die Nutzung des Überschusses in der Nacht.