AUFGABENSTELLUNG

Das deutsche Tapetenmuseum - Museum für Raumkunst ist eine durch die Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) betreute museale Sammlung.

Bis vor kurzem befanden sich dessen Ausstellungsräume in Teilen des Hessischen Landesmuseums am Brüder-Grimm-Platz. Aufgrund einer Neugestaltung und Profilschärfung des Landesmuseums verliert das Museum seine temporär genutzten Flächen. Die Sammlung besitzt wegen seiner weltweiten Einmaligkeit und hohen Anziehungskraft allerdings eine herausragende Bedeutung für den Kulturstandort Kassel und soll folglich einen dauerhaften Ausstellungsort erhalten.

Die Verlagerung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs ermöglicht nun die Errichtung eines adäquaten Neubaus in ausgezeichneter innerstädtischer Lage direkt am Brüder-Grimm-Platz gegenüber der Arnoldschen Papierfabrik, den beiden Torwachen und dem Hessischen Landesmuseum.

Mit diesem Standort wird das „Museumsquartier“ zwischen Brüder-Grimm-Platz, Weinberg und Schöner Aussicht mit Einrichtungen wie beispielsweise dem Museum für Sepulkralkultur, die Grimmwelt und Neue Galerie erweitert. Weiterhin sind Synergieeffekte zu erwarten.

Ziel des Entwurfs ist die Konzeption eines modernen Museumsneubaus, der sich stimmig in die teilweise denkmalgeschützten Strukturen integriert und gleichzeitig ein selbstbewusstes Gesicht zum Brüder-Grimm-Platz zeigt. Die neuen Ausstellungsräume sorgen erstmals für die Möglichkeit einer Dauerpräsentation der circa 23.000 Einzelstücke umfassenden Sammlung des Vereins Deutsches Tapetenmuseum e.V., welche sich vor allem durch ihre Bandbreite an Goldledertapeten, Flock-, Leinwand- und Wachstuchtapeten ab dem 17. Jahrhundert sowie ihre Kollektion von französischen Panoramatapeten auszeichnet.

Die Sammlung soll im Zusammenhang mit Wohnkultur- und Designobjekten unter Berücksichtigung kulturgeschichtlicher Aspekte präsentiert werden. Der Besucher soll durch wechselnde Raumsequenzen geleitet werden, in welchen die einzelnen Tapeten mit Möbeln und anderen zeittypischen Designobjekten in Szene gesetzt werden. Weiterhin sollen einzelne Bereiche entstehen, in denen wichtige Ornament- und Mustertypen vertieft und technische Herstellungsprozesse erläutert werden.

In der an das Grundstück angrenzenden denkmalgeschützten nördlichen Torwache wohnten die Brüder Grimm von 1812 bis 1822. Eine freie Rekonstruktion dieser soll in das Ausstellungskonzept integriert werden. Ergänzend dazu ist ein einführende Informations- bzw. Ausstellungsbereich zum Wirken der Brüder Grimm in jener Zeit erwünscht.

STÄDTEBAU __ VOLUMENSETZUNG

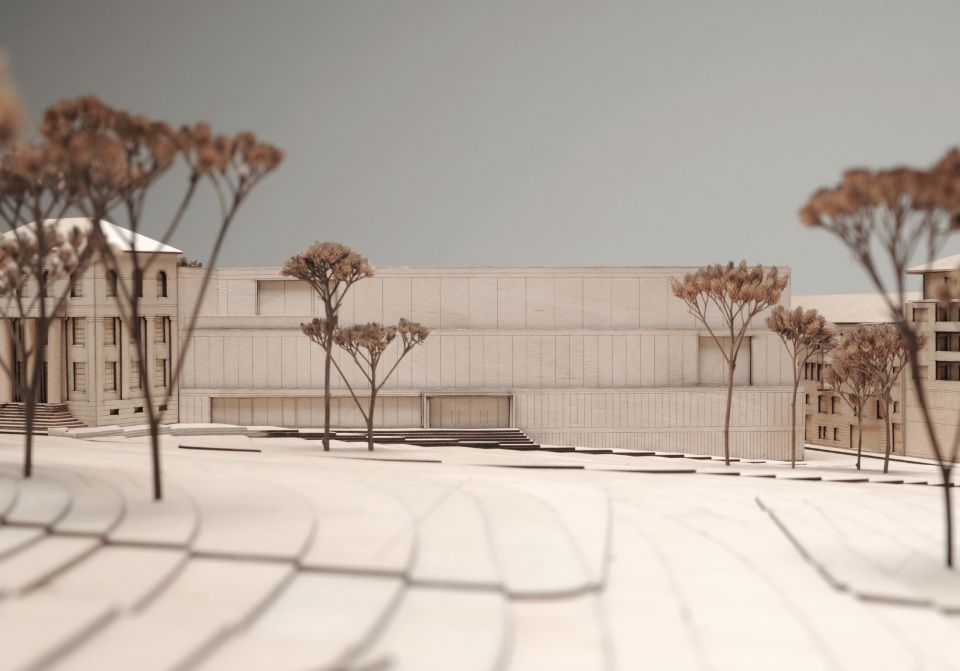

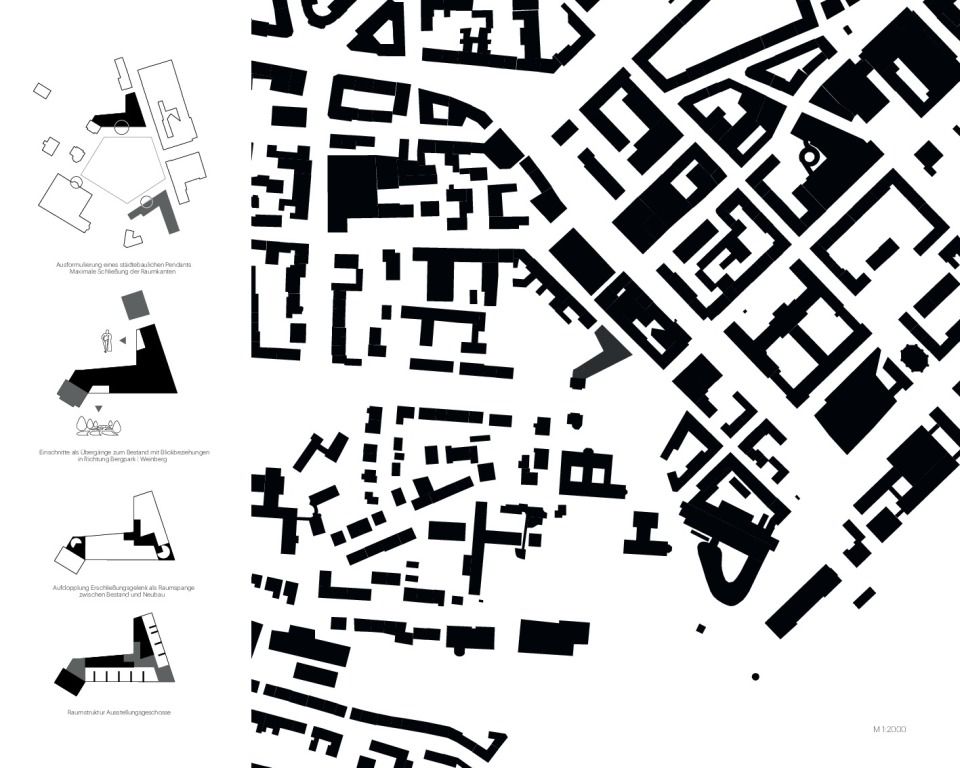

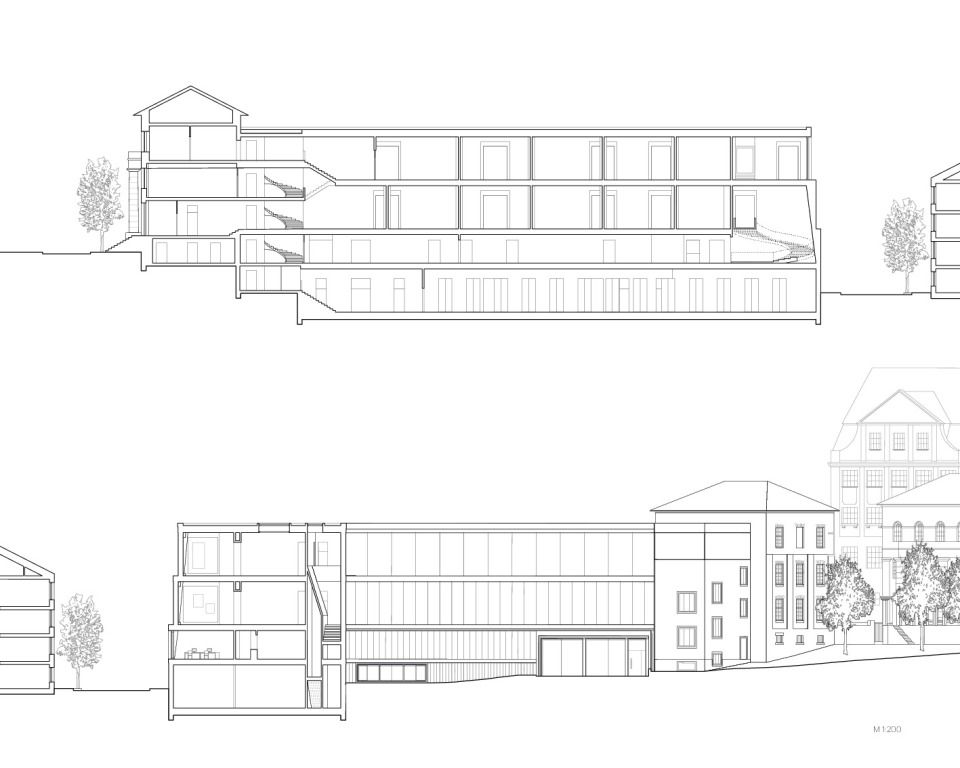

Die großmaßstäbliche Umgebung des Grundstücks um den Brüder-Grimm-Platz in Richtung Innenstadt ist zu weiten Teilen von typischen streng geschlossenen Stadtblockstrukturen geprägt. In nächster Nachbarschaft jedoch ergeben sich vor allem in Richtung Nordwesten und Süden sehr offene und wenig definierte Raumkanten. So grenzt eine große Freifläche, welche heutzutage lediglich als Parkfläche genutzt wird direkt an die nördliche Torwache mit vorgelagertem „Schnuddelplatz“ an. Das noch existierende Bestandsgebäude des VGH mit angrenzender Remise im Hof lässt weiterhin eine breite offene Schneise in Richtung Osten und Friedrichstraße offen. Zusätzlich trennt die Positionierung des Landesmuseums entgegen der ursprünglichen Planung Jussows die ehemaligen Raumbegrenzungen weiterhin auf. Hier versteht sich der Entwurf zunächst als „Stadtreparatur“ und reagiert folglich mit maximaler baulicher Schließung des Stadtblocks entlang der Baulinien am Brüder-Grimm-Platz sowie der Friedrichstraße durch Ausformulierung einer winkelartigen Struktur. Im Erdgeschoss der Friedrichstraße erfährt das Volumen einen ersten Einschnitt in Form einer Einfahrt für die Anlieferung sowie der Zugänglichkeit für Mitarbeiter. In den Geschossen darüber schiebt sich das Volumen aber wieder bis zur Grundstücksgrenze heraus.

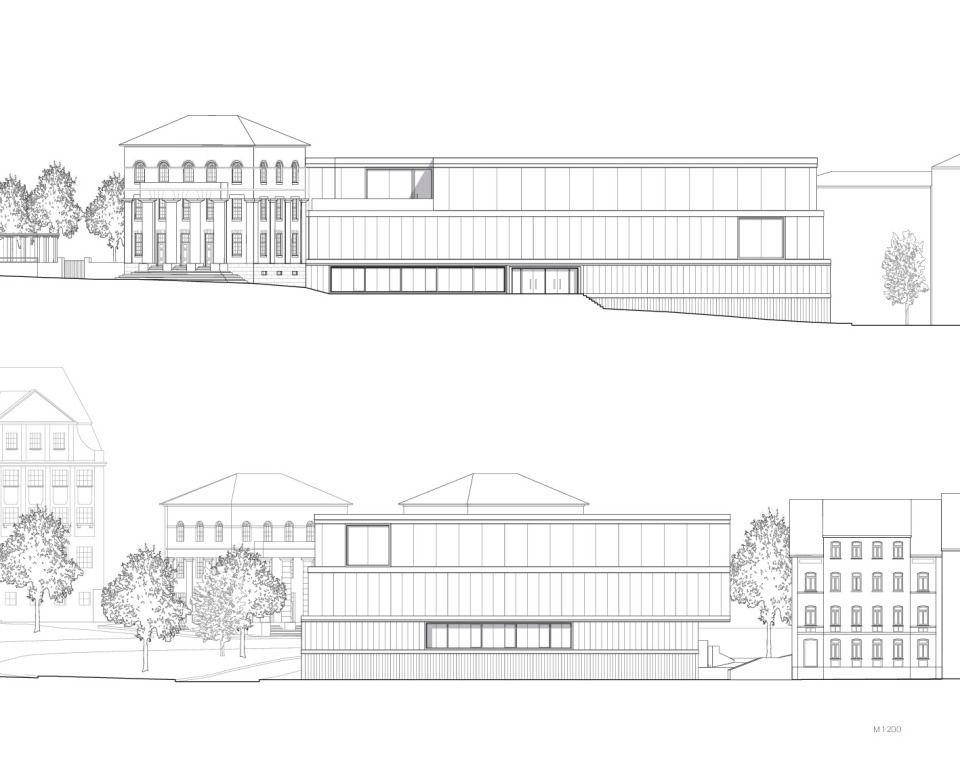

Der Entwurf versteht sich weiterhin als städtebauliches Pendant zur Arnoldschen Tapetenfabrik und Teil des Gesamtensembles Brüder-Grimm Platz. Die Arnoldsche Tapetenfabrik erstreckt sich ebenfalls winkelartig an der gegenüberliegenden Ecke des Brüder-Grimm-Platzes. Die bauliche Massensetzung und die Gliederung der Fassade in drei Vollgeschosse plus Sockelzone in entsprechen sich. Die mittig gesetzten Hauptzugänge orientieren sich bei beiden Gebäuden sowie dem Hessischen Landesmuseum in Richtung Mitte des Brüder-Grimm-Platzes. Der Neubau bleibt in seiner Höhenentwicklung innerhalb der gesetzten maximalen Gebäudehöhe von 192,1 m ü NHN. Trotz Wahl eines Flachdaches wird die gewünschte maximale Traufkante von 188,5 m ÜNHN durch eine Rückstaffelung der Fassade in den beiden Obergeschossen um jeweils 50 cm umgesetzt.

Zwei weitere gesetzte Einschnitte in Form von Terrassen im 2. Obergeschoss prägen das Neubauvolumen. Der Erste befindet sich nördlich auf der Rückseite des Volumens und markiert den Abschluss des Museumsbaus zum direkten Nachbarn an der Friedrichstraße. Er orientiert sich in Richtung zur Wilhelmshöher Allee und ermöglicht an Tagen mit guter Sicht einen Blick bis zum Bergpark mit Herkules. Der zweite Einschnitt erfolgt hingegen an der zum Brüder-Grimm-Platz ausgerichteten Hauptfassade im direkten Übergang zur Torwache und nimmt Blickbeziehungen in Richtung Landesmuseum, Museumsquartier und Weinberg auf. Durch diesen Einschnitt behält die Torwache trotz direktem Anbau eine Eigenständigkeit in ihrer Höhenentwicklung und bleibt weiterhin der höchste markante Punkt an der nördlichen Platzkante und somit gemeinsam mit der südlichen Torwache Teil einer städtebaulichen Torsituation.

KONZEPTIONELLE RAUMSTRUKTUR __ ERSCHLIEßUNG

Ausgangspunkt für die innere Raumstruktur ist das bestehende, nördlich an die Torwache angrenzende Treppenhaus mit seiner skulpturalen, feingliedrigen Wendeltreppe und den hochwertig ausgeführten Details und Dekorelementen im Stile der 50er. Das Bestandstreppenhaus schiebt sich keilförmig zwischen Torwache und Neubau und agiert als Gelenk und Verteiler über alle Geschosse.

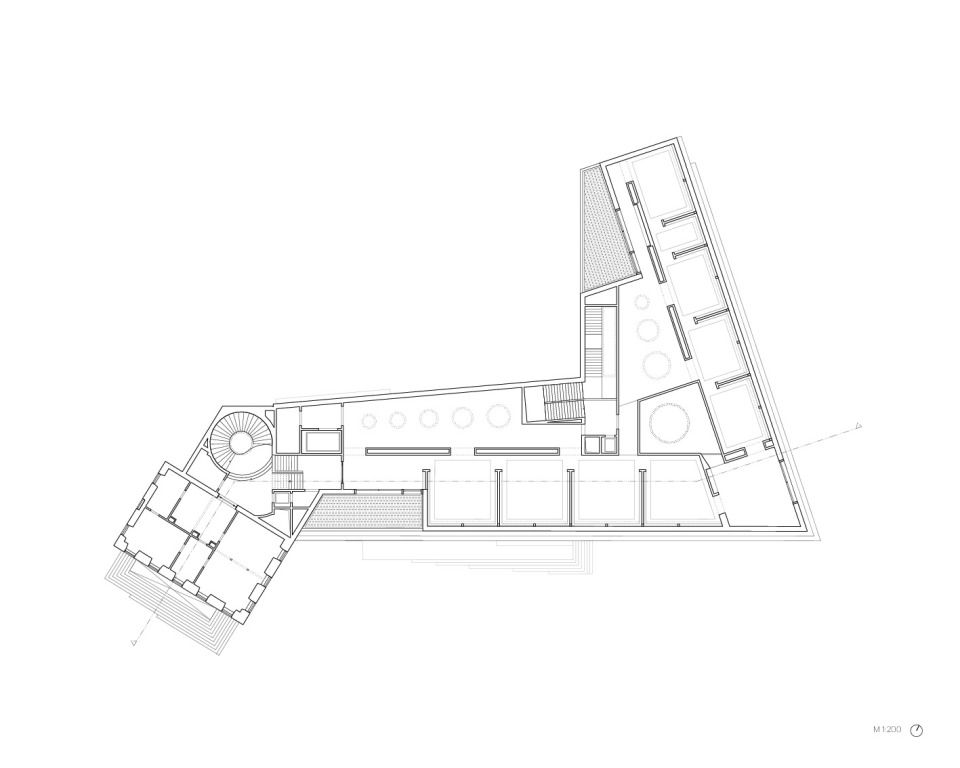

Der Neubau reagiert mit einer „unscharfen“ Interpretation dieser Geste und formuliert ein zweites Verteilergelenk aus, welches sich in Form einer über alle Geschosse miteinander verbundenen Raumskulptur ebenfalls keilförmig auf der anderen Seite artikuliert. Altbau und Neubau bilden dadurch eine gemeinsame Raumspange aus. Es entstehen zwei Pole, die einen festen Rhythmus in der Raumsequenz vorgeben: Erschließungsraum und Ausstellungsbereich beziehungsweise Funktionsbereich wechseln sich stetig ab. Der Neubau wird durch den Erschließungsraum in 2 Gebäudeteile unterteilt, in den beiden Obergeschossen ergeben sich dadurch folglich die vier im Raumprogramm geforderten Ausstellungsbereiche.

Eine doppelte aufgedickte Wand bildet den Fortsatz des Verteilergelenks in beiden Gebäudeteilen und gliedert jeden Ausstellungsbereich erneut in zwei Bereiche. Sie dient nicht nur als reines Strukturierungselement, sondern darüber hinaus als Tragstrukur und beinhaltet die technische Infrastruktur. Die beiden Ausstellungseiten unterscheiden sich in ihrem Raumcharakter und ihrer Nutzung. Auf der einen Seite entsteht ein großzügiger Saal, der ohne feste Einbauten auskommt, auf der anderen kommt es durch Andocken hölzerner Ausstellungsvitrinen an die im Raster angeordneten Fassadenstützen zu einer Enfilade einzelner Kabinetträume, welche eine flexible und ständig veränderbare Raumstruktur und Raumwahrnehmung ermöglichen.

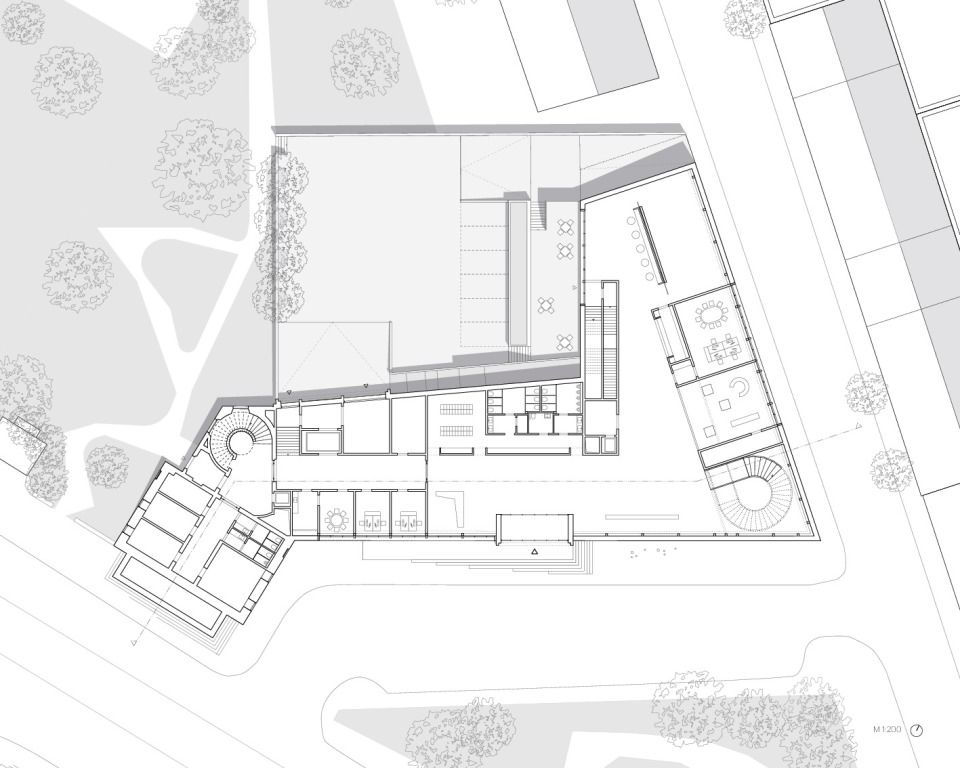

Im Erdgeschoss lagern sich die Funktionsbereiche wie Verwaltungsräume, Lagerflächen, Shop und Museumspädagogik parallel zu den Außenwänden an und bilden gemeinsam mit der Tragstruktur raumtiefe Wandelemente aus. Das Foyer erstreckt sich als fließender Raum dazwischen.

Der Neubau wird barrierefrei über eine neue sich mit dem abfallenden Gelände verschneidenden Treppenanlage und dem sich leicht aus dem Volumen herausgeschobenen Eingangsportal vom Brüder-Grimm-Platz aus erschlossen. Die Eingangssituation ordnet sich dabei dem Prinzip der angrenzenden Gebäude unter. Die Anlieferung und der Zugang für Mitarbeiter hingegen befinden sich auf der Rückseite. Durch den Einschnitt im Erdgeschoss am nördlichen Rand des Grundstücks hin zur Friedrichstraße gelangt man über zwei Rampen auf ein erhöhtes Plateau. Dieses bildet eine Art Wirtschaftshof aus und bietet neben Mitarbeiterparkplätzen und Wendemöglichketen für den Lieferverkehr eine erhöhte Terrasse mit Sitzgelegenheiten für das Museumscafé mit Blick in den neuangelegten Grünraum als Erweiterung des ehemaligen „Schnuddelplatzes“.

RAUMPROGRAMM

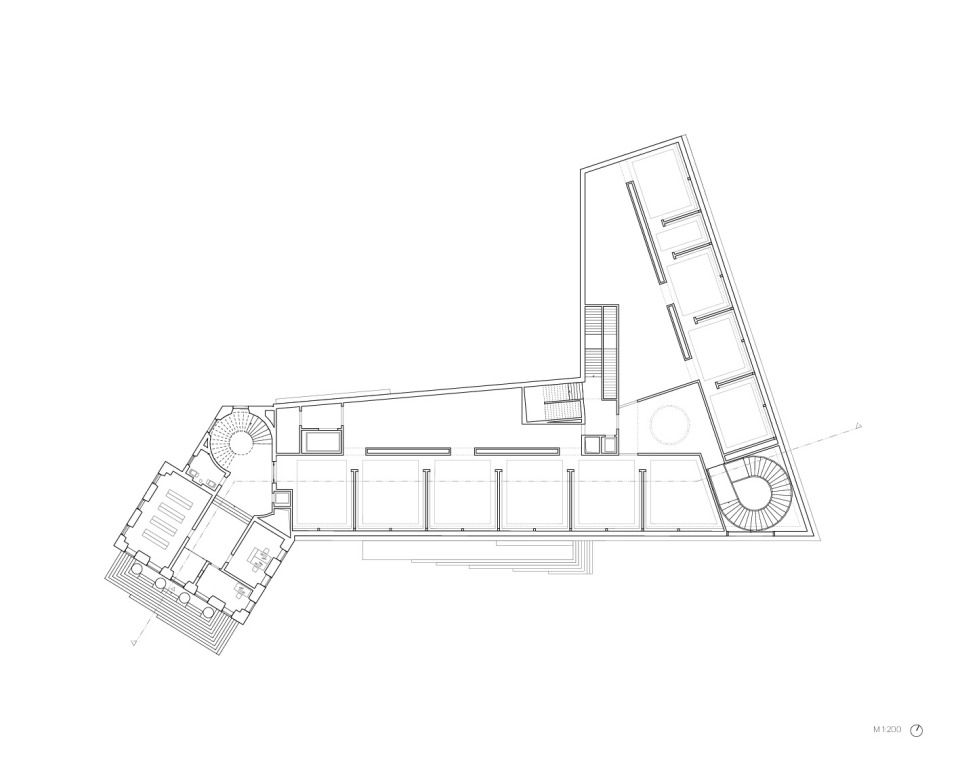

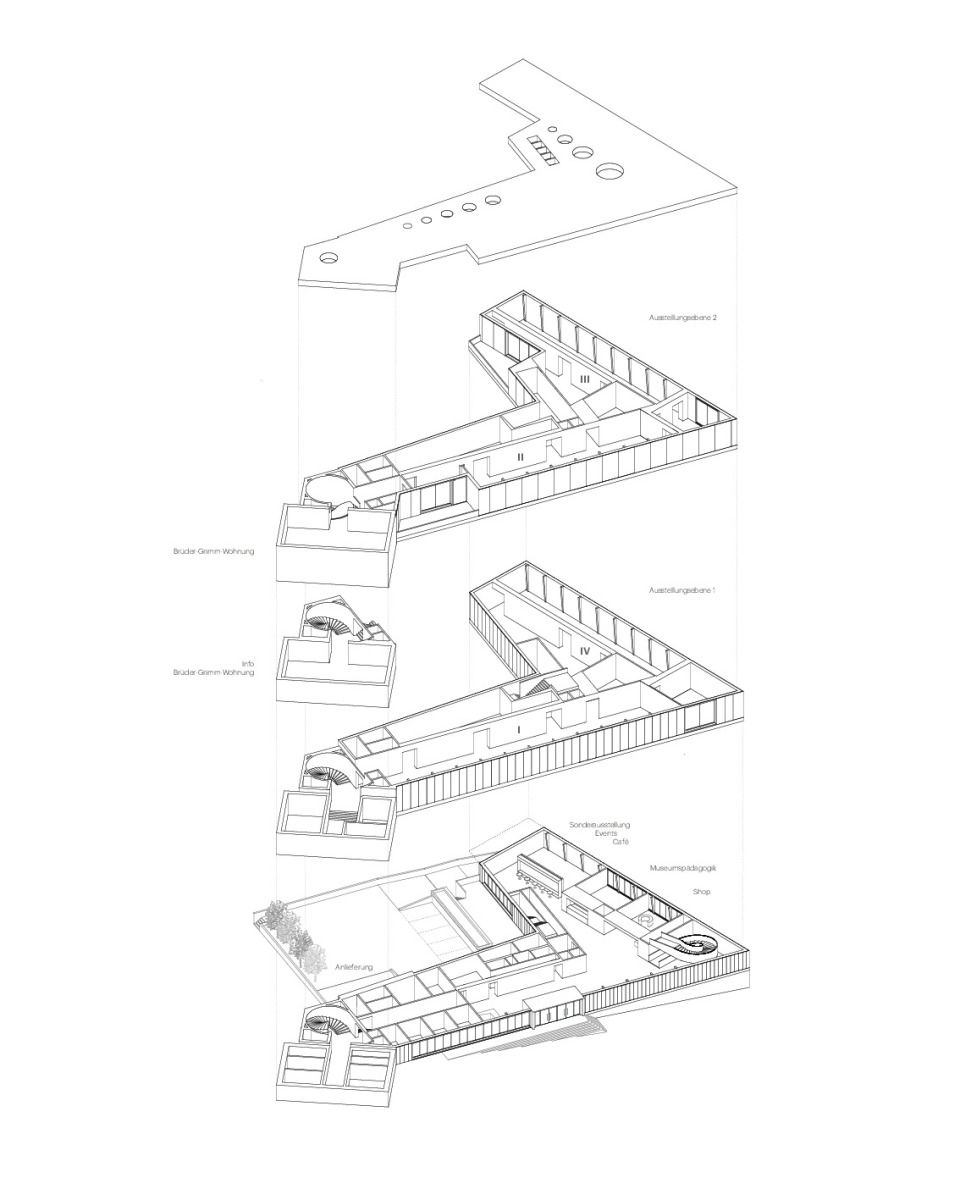

Das Erdgeschoss wird durch Raumspangen parallel zu den Außenwänden strukturiert. Sie nehmen die Nebenfunktionsräume wie Garderobe, Toiletten, Shop und Museumspädagogik auf. In einem gesicherten Bereich befinden sich zusätzliche Verwaltungsräume sowie Lagerflächen. Die Zwischenfläche wird als Foyer genutzt. Im nördlichen Gebäudeteil findet sich eine zusätzliche Fläche mit Transparenz und Zugänglichkeit zum Garten. Sie bietet Raum für ein Café und einen abtrennbaren kleinen Bereich für Sonderausstellungen sowie Ausstellungseröffnungen und Lesungen.

Die Torwache nimmt im Erdgeschoss Technikräume auf. Im 1. OG befinden sich eine kleine Bibliothek für Mitarbeiter sowie Räumlichkeiten für die Museumsleitung. In den beiden Geschossen darüber ist die rekonstruierte Grimm-Wohnung mit vorgeschaltetem Informationsbereich untergebracht.

Der Keller des Neubaus wird von einem großen Depot, einem Raum für Restaurierungsarbeiten sowie Fläche für technische Infrastruktur eingenommen. Die beiden Obergeschosse sind hingegen ausschließlich den Ausstellungsflächen vorbehalten.

FASSADE __ TRAGWERK

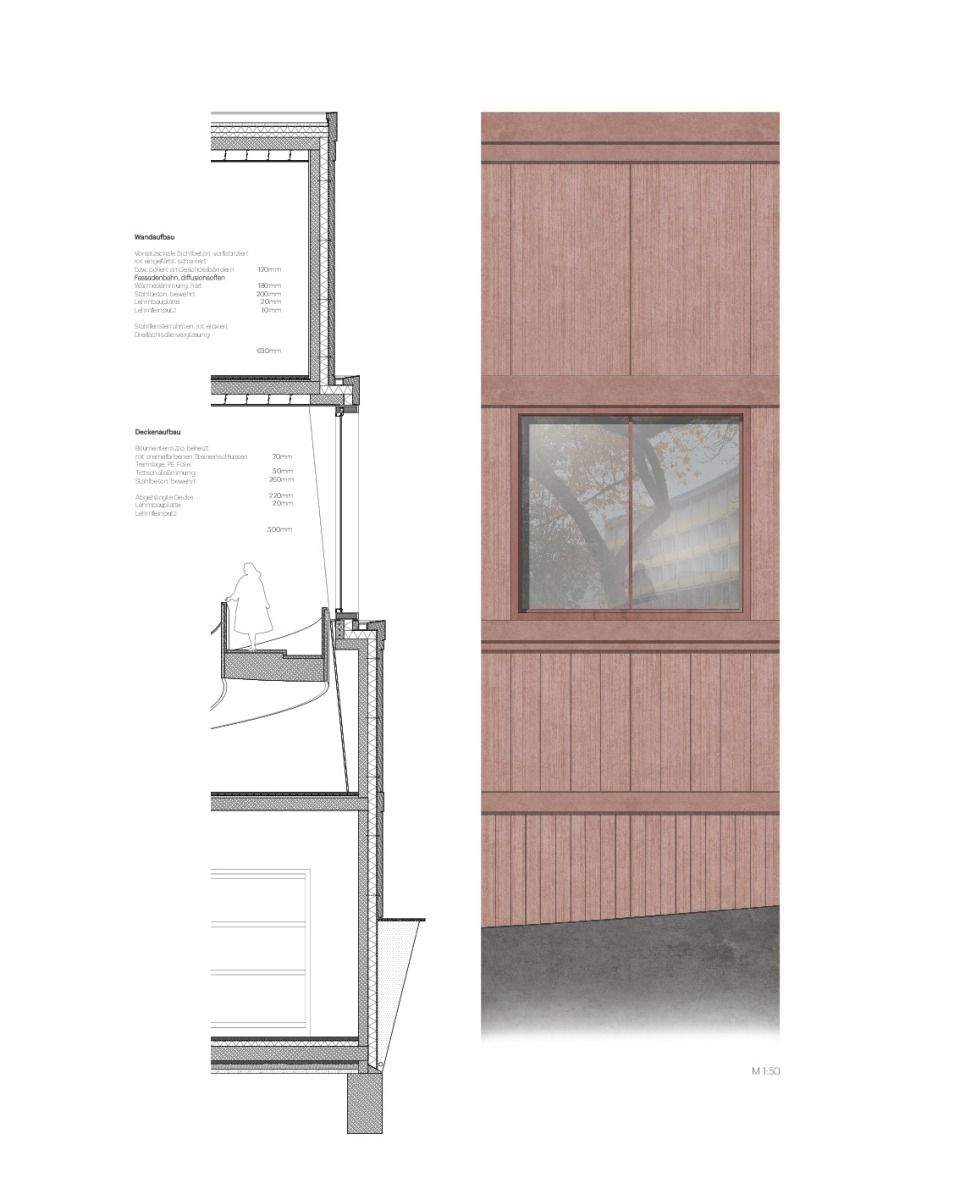

Das Gebäude ist von zwei unterschiedlichen Fassaden geprägt. Zum Brüder-Grimm-Platz und zur Friedrichstraße staffelt sich das Gebäude zweifach in den beiden Obergeschosen um jeweils 50cm ab und verjüngt sich folglich nach oben. Zur Gartenseite hingegen bleibt die Fassade ungestaffelt und nahezu glatt.

Die Rückstaffelung wird statisch über Betonfertigteilstützen im Raster von 3,75m auf der Innenseite der Fassade ermöglicht. Diese sorgen weiterhin für ein Grundgerüst der Ausstellungsräume und ermöglichen ein Andocken variabler Ausstellungsvitrinen. Weiterhin ermöglichen das Rücksetzen in den Obergeschossen sowie der Einschnitt im zweiten Obergeschoss einen saubereren Anschluss des Neubaus an die Torwache, die laut vorgeschriebener Baulinie in einem sehr spitzen Winkel aufeinandertreffen.

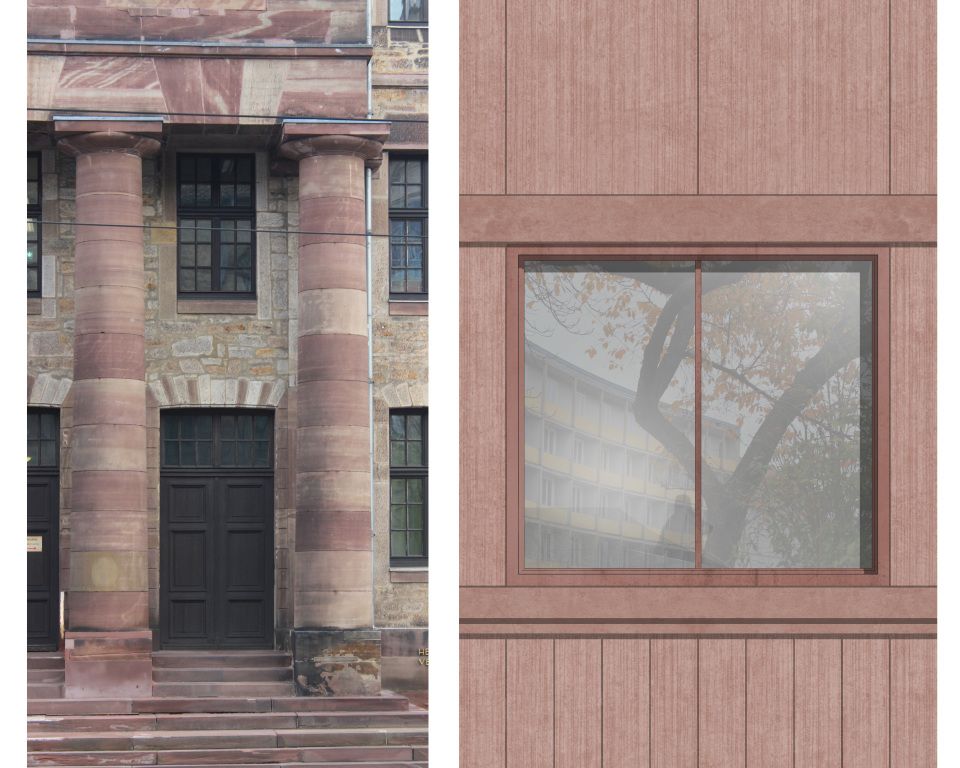

Um die dominierende Horizontalgliederung der Platzbebauung noch deutlicher aufzunehmen, werden die Geschosse weiterhin jeweils von leicht hervortretenden Geschossbändern in Stärke der Deckenplatten gegliedert. Im Übergang vom EG zum 1.OG und als oberster Abschluss erfolgt eine doppelte Abstufung der Geschossbänder. Gemeinsam mit der Rückstaffelung werden die Ausstellungsgeschosse zusammengezogen, und nehmen in ihrer Höhe die großmaßstäbliche Geste des Säulenportikus der Torwache auf. Die vertikale Gliederung erfolgt über feine, rillenartig ausgeführte Schattenfugen, welche die vorfabrizierten, vorgehängten Betonfertigteilelemente voneinander trennt. Entgegen der Verjüngung in der Gebäudekubatur durch die Rückstaffelung verdoppelt sich die Rasterbreite der vorgehängten Platten in jedem darauffolgenden Geschoss bis auf 2,5m. In ihrer Maßstäblichkeit und Varianz in der Größe greifen sie die Kleinteiligkeit der Nachbarfassaden auf, die vor allem von klassizistisch geprägten Fassaden mit regelmäßigen angeordneten Hochformatfenstern bestimmt wird. Während die Geschossbänder der zweischaligen Betonfassade mit Kerndämmung in einem polierten und leicht dunklerem Beton ausgeführt sind, handelt es sich bei den dazwischen hängenden Platten um eine fein scharrierte und deutlich raueren Oberfläche. Der Beton ist rot eingefärbt und greift damit die prägenden Zierelemente aus rotem Sandstein der Torwache auf und zeigt eine deutliche Zusammengehörigkeit beider Gebäude nach außen.

Bildlich gesehen, erinnert die Fassade an Schichten alter Tapeten, die sich im Verlauf der Jahre übereinander gelegt haben. Die Geschossbänder symbolisieren dabei die Hängeleisten, die einzelnen Fassadenplatten hingegen die Tapetenbahnen, die sich dank ihrer handwerklichen Bearbeitung und leichten Strukturierung in ihrer Oberfläche leicht voneinander unterscheiden und je nach Lichteinfall eine spielerische Tiefe entwickeln.

Der Flächigkeit der Fassaden stehen tiefe Fensterelemente gegenüber, die die Fassaden plastisch wirken lassen. Die Fenster sind im Erdgeschoss als Bänder mit starker Vertikalgliederung durch Pfosten im Raster von 1,25m ausformuliert. Sie dienen der Einsichtbarkeit und Kommunikation des Neubaus mit seiner städtischen Umgebung. In den Obergeschossen markieren nahezu quadratische Öffnungen die Übergangsräume zwischen den Ausstellungsbereichen beziehungsweise bilden den Abschluss des Verteilergelenks mit Bezug nach außen. Die Fensterelemente sind aus rot eloxierten Aluminiumrahmen hergestellt und weichen nur dezent in ihrem Farbton von den Wandflächen ab.

Die Frontfassade wird über den Einschnitt im 2. Obergeschoss zweigeteilt und nimmt dadurch Bezug auf zur Arnoldschen Tapetenfabrik mit ihren unterschiedlich hohen Verdachungen sowie dem ehemaligen Fürstenhaus als Vorgängerbau des Verwaltungsgerichtshofgebäudes. Der Schwerpunkt des Gebäudes verschiebt sich in Richtung Friedrichstraße. Trotz mittig gesetztem Eingangsportal ergibt sich eine Asymmetrie in der Fassade.

INNENRAUM __ OBERFLÄCHEN __ MATERIALITÄT

Das äußere Erscheinungsbild des Entwurfes ist geprägt von seiner pigmentierten Betonfassade. Die glatten Oberflächen der Geschossbänder und die rötlichen Stahlrahmen reflektieren das Sonnenlicht zart zurück. Die rauen Flächen der vorgehängten Platten hingegen fangen das Licht ein und erzeugen eine Tiefenwirkung. Das Bestandstreppenhaus bleibt in seiner Fassadenerscheinung weitgehend erhalten. Sie wird lediglich in Form eines neuen Anstrichs und rötlichen Stahlfensterrahmen an den Neubau angeglichen. Weiterhin wird das neuaufgestockte Obergeschoss durch einen feinen Kratzputz als neues Element zart abgehoben und zeigt eine Verwandtschaft zu den scharrierten Betonoberflächen.

Im Innenraum erwartet den Besucher zunächst eine neutrale Nüchternheit im Foyer: helle Betonoberflächen treffen auf einen texturierten feinen Boden aus Bitumenterrazzo. Einzig die Treppe sticht hervor und verbindet in ihrer Materialität Außen und Innenraum. Der rot eingefärbte Beton wird bewusst nur an wenigen Stellen eingesetzt und bildet Akzente aus. Er findet seine Anwendung im doppelt hohen Verteilerraum im 1. OG sowie als Schwelle im Übergangsbereich zwischen Neubau und Altbau mit seinen cremefarbenen Natursteinplatten am Boden. Die Ausstellungsräume sind im Gegensatz zum Foyer von starken Kontrasten zwischen den Einbauten aus Räuchereiche und farbigen Wänden dominiert und bieten den kräftigen Tapeten einen angemessen Untergrund zur Präsentation.

Das deutsche Tapetenmuseum - Museum für Raumkunst ist eine durch die Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) betreute museale Sammlung.

Bis vor kurzem befanden sich dessen Ausstellungsräume in Teilen des Hessischen Landesmuseums am Brüder-Grimm-Platz. Aufgrund einer Neugestaltung und Profilschärfung des Landesmuseums verliert das Museum seine temporär genutzten Flächen. Die Sammlung besitzt wegen seiner weltweiten Einmaligkeit und hohen Anziehungskraft allerdings eine herausragende Bedeutung für den Kulturstandort Kassel und soll folglich einen dauerhaften Ausstellungsort erhalten.

Die Verlagerung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs ermöglicht nun die Errichtung eines adäquaten Neubaus in ausgezeichneter innerstädtischer Lage direkt am Brüder-Grimm-Platz gegenüber der Arnoldschen Papierfabrik, den beiden Torwachen und dem Hessischen Landesmuseum.

Mit diesem Standort wird das „Museumsquartier“ zwischen Brüder-Grimm-Platz, Weinberg und Schöner Aussicht mit Einrichtungen wie beispielsweise dem Museum für Sepulkralkultur, die Grimmwelt und Neue Galerie erweitert. Weiterhin sind Synergieeffekte zu erwarten.

Ziel des Entwurfs ist die Konzeption eines modernen Museumsneubaus, der sich stimmig in die teilweise denkmalgeschützten Strukturen integriert und gleichzeitig ein selbstbewusstes Gesicht zum Brüder-Grimm-Platz zeigt. Die neuen Ausstellungsräume sorgen erstmals für die Möglichkeit einer Dauerpräsentation der circa 23.000 Einzelstücke umfassenden Sammlung des Vereins Deutsches Tapetenmuseum e.V., welche sich vor allem durch ihre Bandbreite an Goldledertapeten, Flock-, Leinwand- und Wachstuchtapeten ab dem 17. Jahrhundert sowie ihre Kollektion von französischen Panoramatapeten auszeichnet.

Die Sammlung soll im Zusammenhang mit Wohnkultur- und Designobjekten unter Berücksichtigung kulturgeschichtlicher Aspekte präsentiert werden. Der Besucher soll durch wechselnde Raumsequenzen geleitet werden, in welchen die einzelnen Tapeten mit Möbeln und anderen zeittypischen Designobjekten in Szene gesetzt werden. Weiterhin sollen einzelne Bereiche entstehen, in denen wichtige Ornament- und Mustertypen vertieft und technische Herstellungsprozesse erläutert werden.

In der an das Grundstück angrenzenden denkmalgeschützten nördlichen Torwache wohnten die Brüder Grimm von 1812 bis 1822. Eine freie Rekonstruktion dieser soll in das Ausstellungskonzept integriert werden. Ergänzend dazu ist ein einführende Informations- bzw. Ausstellungsbereich zum Wirken der Brüder Grimm in jener Zeit erwünscht.

STÄDTEBAU __ VOLUMENSETZUNG

Die großmaßstäbliche Umgebung des Grundstücks um den Brüder-Grimm-Platz in Richtung Innenstadt ist zu weiten Teilen von typischen streng geschlossenen Stadtblockstrukturen geprägt. In nächster Nachbarschaft jedoch ergeben sich vor allem in Richtung Nordwesten und Süden sehr offene und wenig definierte Raumkanten. So grenzt eine große Freifläche, welche heutzutage lediglich als Parkfläche genutzt wird direkt an die nördliche Torwache mit vorgelagertem „Schnuddelplatz“ an. Das noch existierende Bestandsgebäude des VGH mit angrenzender Remise im Hof lässt weiterhin eine breite offene Schneise in Richtung Osten und Friedrichstraße offen. Zusätzlich trennt die Positionierung des Landesmuseums entgegen der ursprünglichen Planung Jussows die ehemaligen Raumbegrenzungen weiterhin auf. Hier versteht sich der Entwurf zunächst als „Stadtreparatur“ und reagiert folglich mit maximaler baulicher Schließung des Stadtblocks entlang der Baulinien am Brüder-Grimm-Platz sowie der Friedrichstraße durch Ausformulierung einer winkelartigen Struktur. Im Erdgeschoss der Friedrichstraße erfährt das Volumen einen ersten Einschnitt in Form einer Einfahrt für die Anlieferung sowie der Zugänglichkeit für Mitarbeiter. In den Geschossen darüber schiebt sich das Volumen aber wieder bis zur Grundstücksgrenze heraus.

Der Entwurf versteht sich weiterhin als städtebauliches Pendant zur Arnoldschen Tapetenfabrik und Teil des Gesamtensembles Brüder-Grimm Platz. Die Arnoldsche Tapetenfabrik erstreckt sich ebenfalls winkelartig an der gegenüberliegenden Ecke des Brüder-Grimm-Platzes. Die bauliche Massensetzung und die Gliederung der Fassade in drei Vollgeschosse plus Sockelzone in entsprechen sich. Die mittig gesetzten Hauptzugänge orientieren sich bei beiden Gebäuden sowie dem Hessischen Landesmuseum in Richtung Mitte des Brüder-Grimm-Platzes. Der Neubau bleibt in seiner Höhenentwicklung innerhalb der gesetzten maximalen Gebäudehöhe von 192,1 m ü NHN. Trotz Wahl eines Flachdaches wird die gewünschte maximale Traufkante von 188,5 m ÜNHN durch eine Rückstaffelung der Fassade in den beiden Obergeschossen um jeweils 50 cm umgesetzt.

Zwei weitere gesetzte Einschnitte in Form von Terrassen im 2. Obergeschoss prägen das Neubauvolumen. Der Erste befindet sich nördlich auf der Rückseite des Volumens und markiert den Abschluss des Museumsbaus zum direkten Nachbarn an der Friedrichstraße. Er orientiert sich in Richtung zur Wilhelmshöher Allee und ermöglicht an Tagen mit guter Sicht einen Blick bis zum Bergpark mit Herkules. Der zweite Einschnitt erfolgt hingegen an der zum Brüder-Grimm-Platz ausgerichteten Hauptfassade im direkten Übergang zur Torwache und nimmt Blickbeziehungen in Richtung Landesmuseum, Museumsquartier und Weinberg auf. Durch diesen Einschnitt behält die Torwache trotz direktem Anbau eine Eigenständigkeit in ihrer Höhenentwicklung und bleibt weiterhin der höchste markante Punkt an der nördlichen Platzkante und somit gemeinsam mit der südlichen Torwache Teil einer städtebaulichen Torsituation.

KONZEPTIONELLE RAUMSTRUKTUR __ ERSCHLIEßUNG

Ausgangspunkt für die innere Raumstruktur ist das bestehende, nördlich an die Torwache angrenzende Treppenhaus mit seiner skulpturalen, feingliedrigen Wendeltreppe und den hochwertig ausgeführten Details und Dekorelementen im Stile der 50er. Das Bestandstreppenhaus schiebt sich keilförmig zwischen Torwache und Neubau und agiert als Gelenk und Verteiler über alle Geschosse.

Der Neubau reagiert mit einer „unscharfen“ Interpretation dieser Geste und formuliert ein zweites Verteilergelenk aus, welches sich in Form einer über alle Geschosse miteinander verbundenen Raumskulptur ebenfalls keilförmig auf der anderen Seite artikuliert. Altbau und Neubau bilden dadurch eine gemeinsame Raumspange aus. Es entstehen zwei Pole, die einen festen Rhythmus in der Raumsequenz vorgeben: Erschließungsraum und Ausstellungsbereich beziehungsweise Funktionsbereich wechseln sich stetig ab. Der Neubau wird durch den Erschließungsraum in 2 Gebäudeteile unterteilt, in den beiden Obergeschossen ergeben sich dadurch folglich die vier im Raumprogramm geforderten Ausstellungsbereiche.

Eine doppelte aufgedickte Wand bildet den Fortsatz des Verteilergelenks in beiden Gebäudeteilen und gliedert jeden Ausstellungsbereich erneut in zwei Bereiche. Sie dient nicht nur als reines Strukturierungselement, sondern darüber hinaus als Tragstrukur und beinhaltet die technische Infrastruktur. Die beiden Ausstellungseiten unterscheiden sich in ihrem Raumcharakter und ihrer Nutzung. Auf der einen Seite entsteht ein großzügiger Saal, der ohne feste Einbauten auskommt, auf der anderen kommt es durch Andocken hölzerner Ausstellungsvitrinen an die im Raster angeordneten Fassadenstützen zu einer Enfilade einzelner Kabinetträume, welche eine flexible und ständig veränderbare Raumstruktur und Raumwahrnehmung ermöglichen.

Im Erdgeschoss lagern sich die Funktionsbereiche wie Verwaltungsräume, Lagerflächen, Shop und Museumspädagogik parallel zu den Außenwänden an und bilden gemeinsam mit der Tragstruktur raumtiefe Wandelemente aus. Das Foyer erstreckt sich als fließender Raum dazwischen.

Der Neubau wird barrierefrei über eine neue sich mit dem abfallenden Gelände verschneidenden Treppenanlage und dem sich leicht aus dem Volumen herausgeschobenen Eingangsportal vom Brüder-Grimm-Platz aus erschlossen. Die Eingangssituation ordnet sich dabei dem Prinzip der angrenzenden Gebäude unter. Die Anlieferung und der Zugang für Mitarbeiter hingegen befinden sich auf der Rückseite. Durch den Einschnitt im Erdgeschoss am nördlichen Rand des Grundstücks hin zur Friedrichstraße gelangt man über zwei Rampen auf ein erhöhtes Plateau. Dieses bildet eine Art Wirtschaftshof aus und bietet neben Mitarbeiterparkplätzen und Wendemöglichketen für den Lieferverkehr eine erhöhte Terrasse mit Sitzgelegenheiten für das Museumscafé mit Blick in den neuangelegten Grünraum als Erweiterung des ehemaligen „Schnuddelplatzes“.

RAUMPROGRAMM

Das Erdgeschoss wird durch Raumspangen parallel zu den Außenwänden strukturiert. Sie nehmen die Nebenfunktionsräume wie Garderobe, Toiletten, Shop und Museumspädagogik auf. In einem gesicherten Bereich befinden sich zusätzliche Verwaltungsräume sowie Lagerflächen. Die Zwischenfläche wird als Foyer genutzt. Im nördlichen Gebäudeteil findet sich eine zusätzliche Fläche mit Transparenz und Zugänglichkeit zum Garten. Sie bietet Raum für ein Café und einen abtrennbaren kleinen Bereich für Sonderausstellungen sowie Ausstellungseröffnungen und Lesungen.

Die Torwache nimmt im Erdgeschoss Technikräume auf. Im 1. OG befinden sich eine kleine Bibliothek für Mitarbeiter sowie Räumlichkeiten für die Museumsleitung. In den beiden Geschossen darüber ist die rekonstruierte Grimm-Wohnung mit vorgeschaltetem Informationsbereich untergebracht.

Der Keller des Neubaus wird von einem großen Depot, einem Raum für Restaurierungsarbeiten sowie Fläche für technische Infrastruktur eingenommen. Die beiden Obergeschosse sind hingegen ausschließlich den Ausstellungsflächen vorbehalten.

FASSADE __ TRAGWERK

Das Gebäude ist von zwei unterschiedlichen Fassaden geprägt. Zum Brüder-Grimm-Platz und zur Friedrichstraße staffelt sich das Gebäude zweifach in den beiden Obergeschosen um jeweils 50cm ab und verjüngt sich folglich nach oben. Zur Gartenseite hingegen bleibt die Fassade ungestaffelt und nahezu glatt.

Die Rückstaffelung wird statisch über Betonfertigteilstützen im Raster von 3,75m auf der Innenseite der Fassade ermöglicht. Diese sorgen weiterhin für ein Grundgerüst der Ausstellungsräume und ermöglichen ein Andocken variabler Ausstellungsvitrinen. Weiterhin ermöglichen das Rücksetzen in den Obergeschossen sowie der Einschnitt im zweiten Obergeschoss einen saubereren Anschluss des Neubaus an die Torwache, die laut vorgeschriebener Baulinie in einem sehr spitzen Winkel aufeinandertreffen.

Um die dominierende Horizontalgliederung der Platzbebauung noch deutlicher aufzunehmen, werden die Geschosse weiterhin jeweils von leicht hervortretenden Geschossbändern in Stärke der Deckenplatten gegliedert. Im Übergang vom EG zum 1.OG und als oberster Abschluss erfolgt eine doppelte Abstufung der Geschossbänder. Gemeinsam mit der Rückstaffelung werden die Ausstellungsgeschosse zusammengezogen, und nehmen in ihrer Höhe die großmaßstäbliche Geste des Säulenportikus der Torwache auf. Die vertikale Gliederung erfolgt über feine, rillenartig ausgeführte Schattenfugen, welche die vorfabrizierten, vorgehängten Betonfertigteilelemente voneinander trennt. Entgegen der Verjüngung in der Gebäudekubatur durch die Rückstaffelung verdoppelt sich die Rasterbreite der vorgehängten Platten in jedem darauffolgenden Geschoss bis auf 2,5m. In ihrer Maßstäblichkeit und Varianz in der Größe greifen sie die Kleinteiligkeit der Nachbarfassaden auf, die vor allem von klassizistisch geprägten Fassaden mit regelmäßigen angeordneten Hochformatfenstern bestimmt wird. Während die Geschossbänder der zweischaligen Betonfassade mit Kerndämmung in einem polierten und leicht dunklerem Beton ausgeführt sind, handelt es sich bei den dazwischen hängenden Platten um eine fein scharrierte und deutlich raueren Oberfläche. Der Beton ist rot eingefärbt und greift damit die prägenden Zierelemente aus rotem Sandstein der Torwache auf und zeigt eine deutliche Zusammengehörigkeit beider Gebäude nach außen.

Bildlich gesehen, erinnert die Fassade an Schichten alter Tapeten, die sich im Verlauf der Jahre übereinander gelegt haben. Die Geschossbänder symbolisieren dabei die Hängeleisten, die einzelnen Fassadenplatten hingegen die Tapetenbahnen, die sich dank ihrer handwerklichen Bearbeitung und leichten Strukturierung in ihrer Oberfläche leicht voneinander unterscheiden und je nach Lichteinfall eine spielerische Tiefe entwickeln.

Der Flächigkeit der Fassaden stehen tiefe Fensterelemente gegenüber, die die Fassaden plastisch wirken lassen. Die Fenster sind im Erdgeschoss als Bänder mit starker Vertikalgliederung durch Pfosten im Raster von 1,25m ausformuliert. Sie dienen der Einsichtbarkeit und Kommunikation des Neubaus mit seiner städtischen Umgebung. In den Obergeschossen markieren nahezu quadratische Öffnungen die Übergangsräume zwischen den Ausstellungsbereichen beziehungsweise bilden den Abschluss des Verteilergelenks mit Bezug nach außen. Die Fensterelemente sind aus rot eloxierten Aluminiumrahmen hergestellt und weichen nur dezent in ihrem Farbton von den Wandflächen ab.

Die Frontfassade wird über den Einschnitt im 2. Obergeschoss zweigeteilt und nimmt dadurch Bezug auf zur Arnoldschen Tapetenfabrik mit ihren unterschiedlich hohen Verdachungen sowie dem ehemaligen Fürstenhaus als Vorgängerbau des Verwaltungsgerichtshofgebäudes. Der Schwerpunkt des Gebäudes verschiebt sich in Richtung Friedrichstraße. Trotz mittig gesetztem Eingangsportal ergibt sich eine Asymmetrie in der Fassade.

INNENRAUM __ OBERFLÄCHEN __ MATERIALITÄT

Das äußere Erscheinungsbild des Entwurfes ist geprägt von seiner pigmentierten Betonfassade. Die glatten Oberflächen der Geschossbänder und die rötlichen Stahlrahmen reflektieren das Sonnenlicht zart zurück. Die rauen Flächen der vorgehängten Platten hingegen fangen das Licht ein und erzeugen eine Tiefenwirkung. Das Bestandstreppenhaus bleibt in seiner Fassadenerscheinung weitgehend erhalten. Sie wird lediglich in Form eines neuen Anstrichs und rötlichen Stahlfensterrahmen an den Neubau angeglichen. Weiterhin wird das neuaufgestockte Obergeschoss durch einen feinen Kratzputz als neues Element zart abgehoben und zeigt eine Verwandtschaft zu den scharrierten Betonoberflächen.

Im Innenraum erwartet den Besucher zunächst eine neutrale Nüchternheit im Foyer: helle Betonoberflächen treffen auf einen texturierten feinen Boden aus Bitumenterrazzo. Einzig die Treppe sticht hervor und verbindet in ihrer Materialität Außen und Innenraum. Der rot eingefärbte Beton wird bewusst nur an wenigen Stellen eingesetzt und bildet Akzente aus. Er findet seine Anwendung im doppelt hohen Verteilerraum im 1. OG sowie als Schwelle im Übergangsbereich zwischen Neubau und Altbau mit seinen cremefarbenen Natursteinplatten am Boden. Die Ausstellungsräume sind im Gegensatz zum Foyer von starken Kontrasten zwischen den Einbauten aus Räuchereiche und farbigen Wänden dominiert und bieten den kräftigen Tapeten einen angemessen Untergrund zur Präsentation.