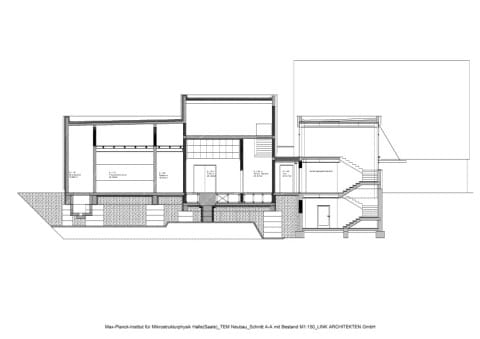

Der zweigeschossige Baukörper mit eingeschossigem, schrägen Laborteil folgt den Grundstücksgegebenheiten.

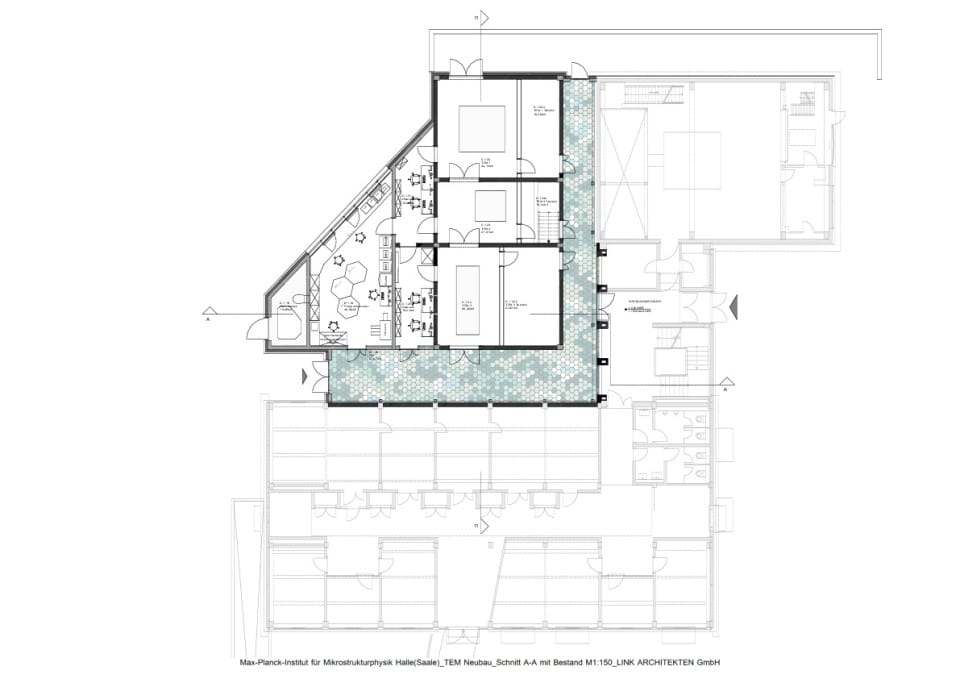

Das Gebäude beinhaltet drei Räume für die Mikroskopaufstellung und die zugehörigen Vorbereitungs- und Technikräume.

Baukörper:

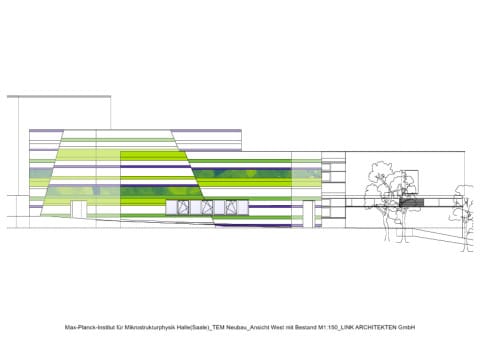

Der Baukörper entspricht seiner inneren Funktion und folgt den äußeren Grundstücksgegebenheiten.

Das höhere Bauteil kann drei Mikroskope aufnehmen, die zugehörige Gebäudetechnik befindet sich über den Mikroskopräumen in einer separaten Technikebene. Für die Mikroskopräume sind große Raumhöhen und die Anordnung von Technikflächen notwendig.

Der eingeschossige Laborteil ist durch die Grundstücksgegebenheiten begrenzt und folgt dem Verlauf der Zufahrt. Die so entstandene Schräge der Grundrissform verleiht dem Gebäude seine prägnante Form.

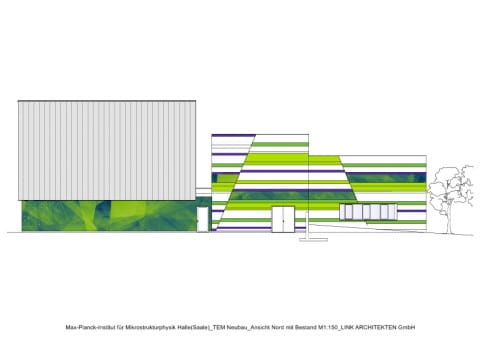

Fassade:

Die Nutzung des Gebäudes erfordert wenig Öffnungsflächen. Es entsteht eine geschlossene Fassadenfläche die durch die Baukörperform dominiert wird. Einzig im Präparationslabor war eine Fensterfläche möglich.

Die mikroskopischen Bilder der Untersuchungen am Institut bilden Strukturen von Polykristallen, die die Kornstruktur der Kristallkörner zeigen, in atomaren Skalen ab. Die Fassadengestaltung nimmt Bezug auf diese Bilder, die oft die Brechung in der Kornstruktur der zu untersuchenden Kristalle zeigt.

Konstruktion:

Der Betrieb der Transmissionselektronenmikroskope erfordert spezifische Voraussetzungen, so dass an das Gebäude technisch sehr hohe Anforderungen bezüglich Schwingung, Magnetresonanz und Temperaturkonstanz gestellt wurden.

Es erfolgte eine separate Gründung und schwingungstechnische Entkopplung der Mikroskopfundamente, der Baugrund machte eine Gründung über Brunnenfundamente notwendig.

Zur Vermeidung elektromagnetischer Störfelder durften keine ferromagnetischen Materialien verbaut werden. Bewehrungsstähle waren nur in ausreichendem Abstand erlaubt. So entstand eine Mischkonstruktion aus unbewehrtem Beton, Kalksandstein-Mauerwerk und Stahlbeton. Der Ausbau erfolgte aus Materialien aus Holz und Trockenbau.