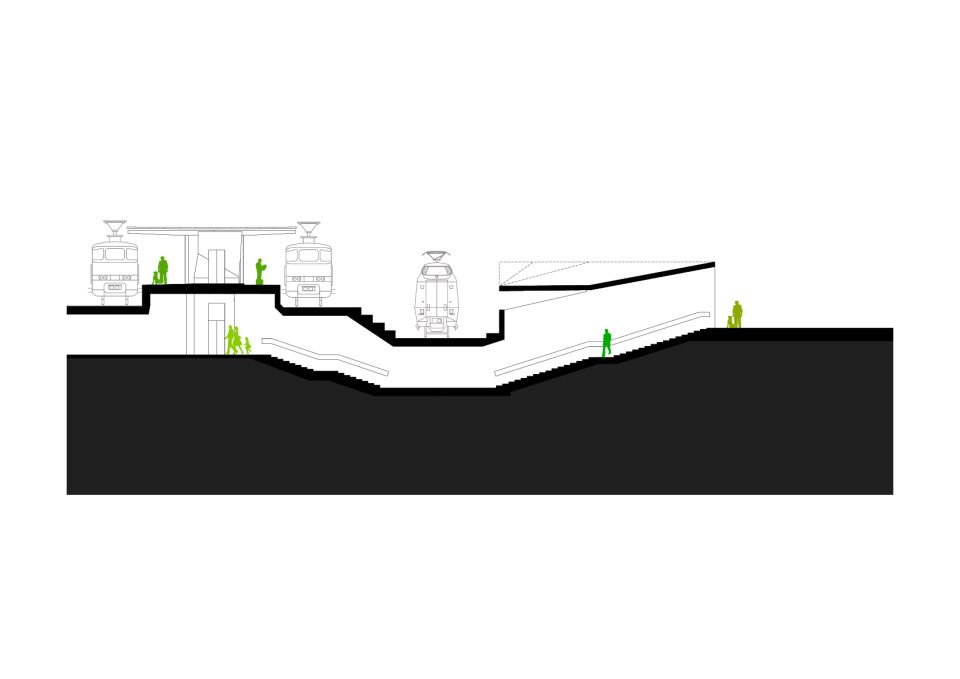

In diesem Sinne ist dies der Versuch der Irrationalität eine Qualität zu geben. Wir bedienen uns der archetypischen Baugeste des Eingrabens. Der Zufluchtsort, die erste Behausung des Menschen wird zum Durchgangsraum. Dieser Durchgangsraum stellt die Innenansicht der Welt dar; aber nicht dunkel, sondern hell; nicht schwarz, sondern grün. Das ist irrational. Genau diese Irrationalität, die Irritation, als Dialog zwischen Oben und Unten zu inszenieren ist das Ziel. Das Zwischendasein wird wichtiger als die eindeutige Position. Wann habe ich das Oben verlassen und wann hat das Unten begonnen? Der grüne "Saum" begleitet den Passanten dabei von der ersten Treppenstufe bis zum Erreichen des Bahngleises über den Aufzug. Der Dunkelheit beim Eintauchen stellen wir die Farben des Lichts gegenüber.

Neben der Einfachheit der Betonflächen, aus denen der neue Eingang gebaut ist, vermag das Licht (künstlich und natürlich) und seine Reflexionen das Bild des Minimalistischen zu verkörpern. Für den Passanten soll die Einfachheit ein Selbstverständnis mit dem Umgang von Untergrund werden. Nicht das Eintauchen in ein dunkles "Loch", sondern das Durchschreiten von Raum soll in Erinnerung bleiben.

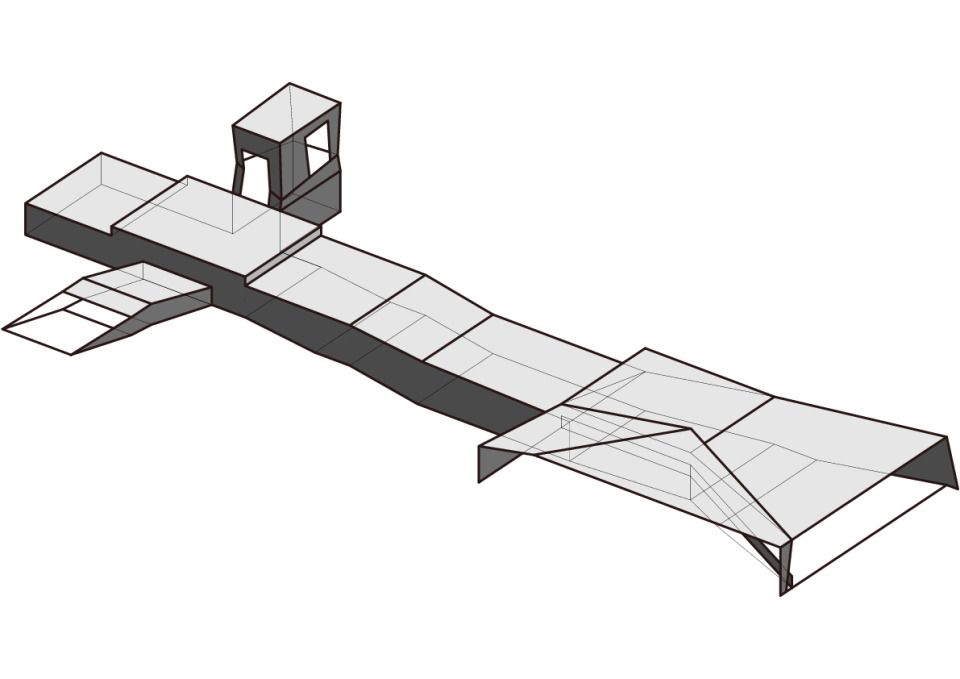

Um aber dem Bauwerk die Großzügigkeit zu geben entmachten wir das Auge und sein Gefühl für Maßstäblichkeit. Wir bauen also nicht ein Gebäude, sondern eine Skulptur. So kapseln wir uns vom Großraum der Umgebung ab. In dem heterogenen Umfeld der Bahnhofsnähe ein versinkendes Gebäude zu "bauen" hat etwas zu tun mit der beschützenden Dunkelseite der Erde, hat zu tun mit Intimität und Gravitation.