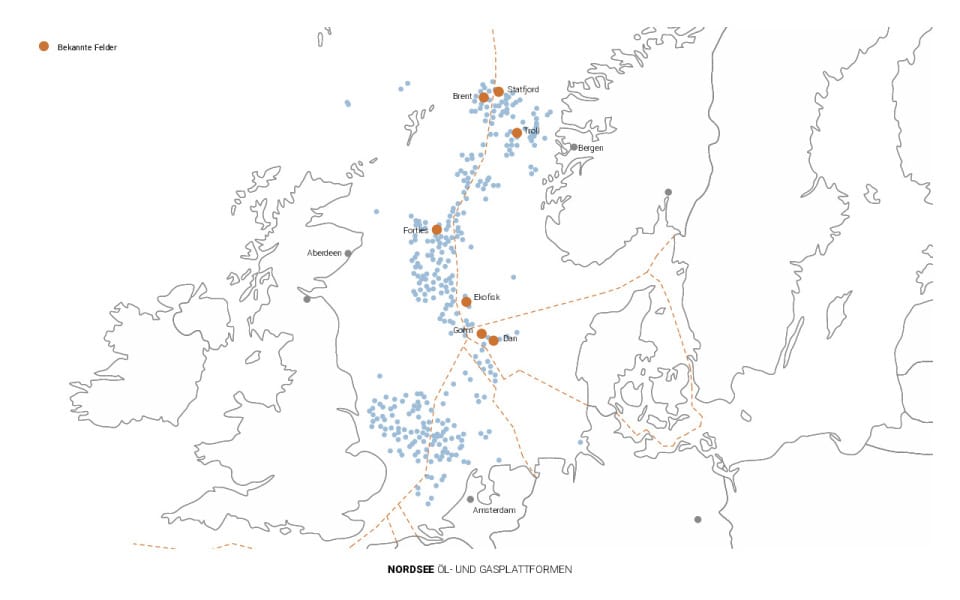

Weltweit gibt es über 6000 Offshore-Plattformen zur Öl- und Gasgewinnung. In der Nordsee sind es über 400. Doch was passiert mit den Anlagen und der Infrastruktur, wenn sich die Vorräte dem Ende zu neigen?

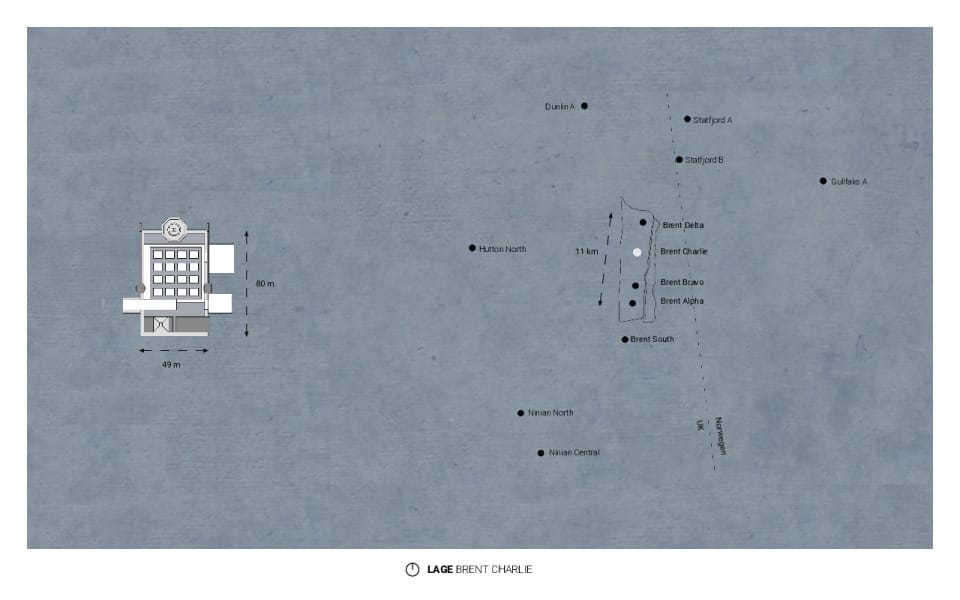

Das Brent-Feld, gelegen auf halber Strecke zwischen den Shetlandinseln (140 km) und der Küste Norwegens (150 km), war einst förderstärkstes Feld der Nordsee und Pionier der Nordseeölförderung. Nach 40 Jahren der Förderung stellen die insgesamt vier Brent Plattformen nacheinander die Produktion ein. Die Transformation der Plattform Brent Charlie zur Klimaforschungsstation wird zum Sinnbild für den Wandel der Nordsee, weg von der Industrielandschaft hin zu einer grüneren klimafreundlichen Zukunft.

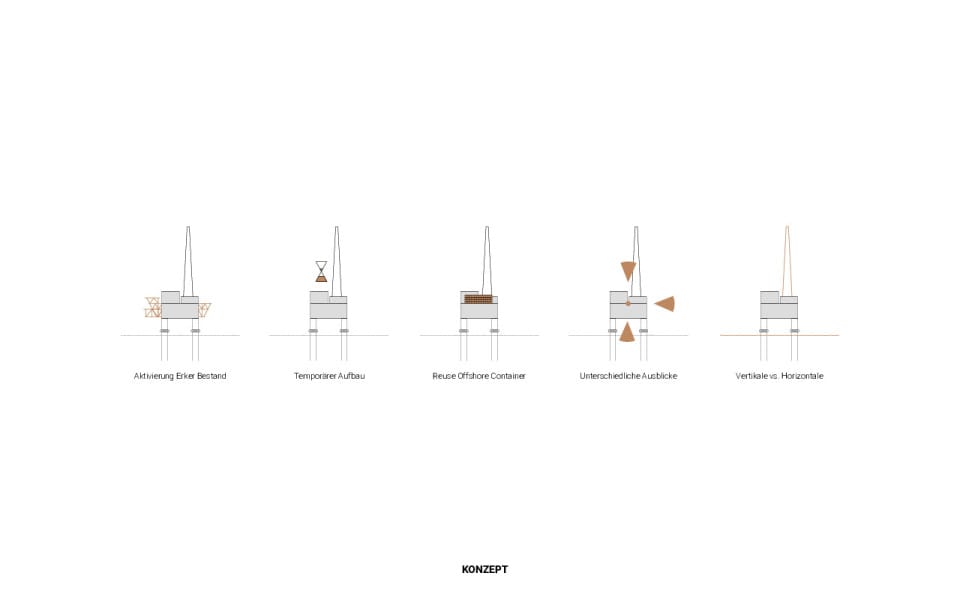

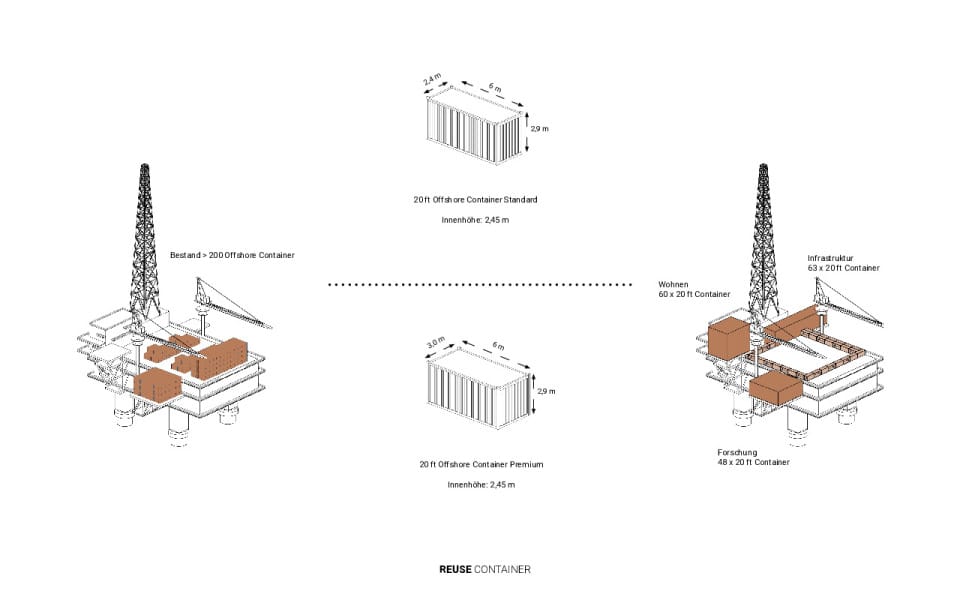

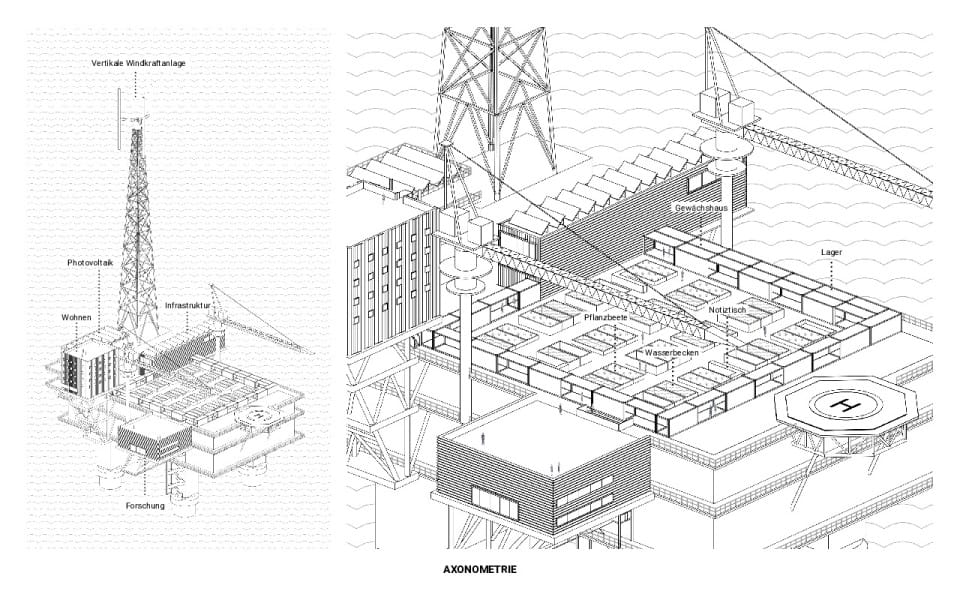

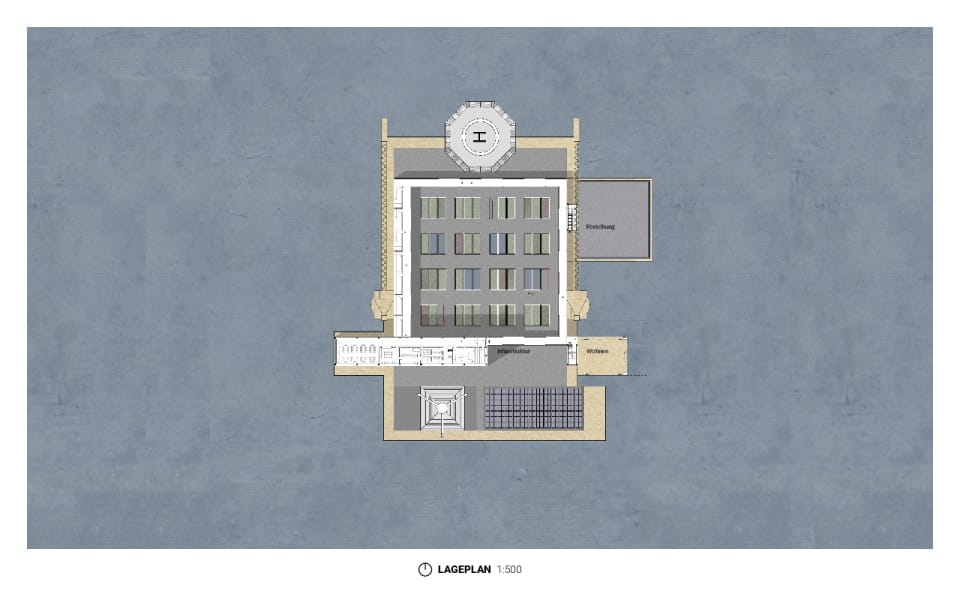

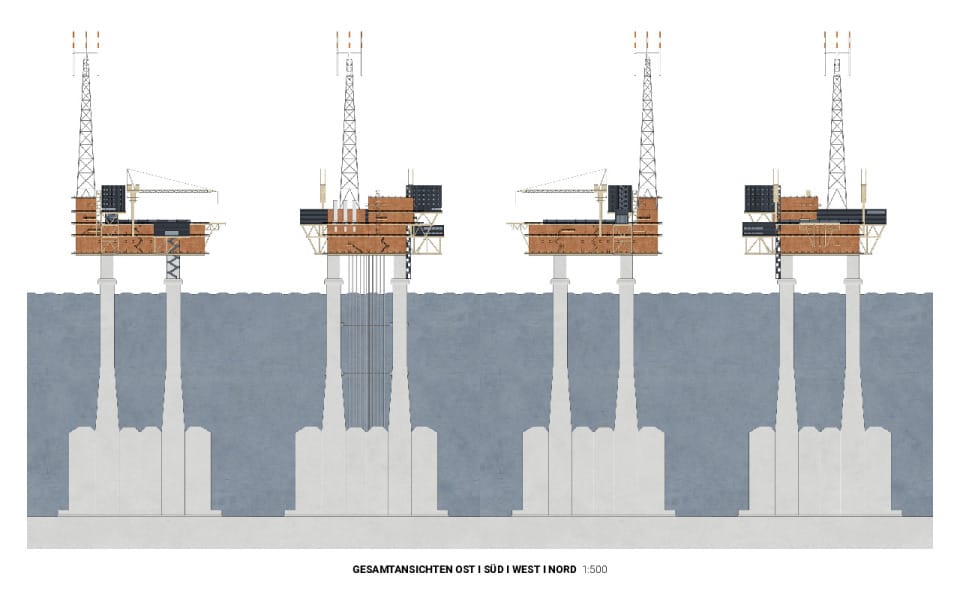

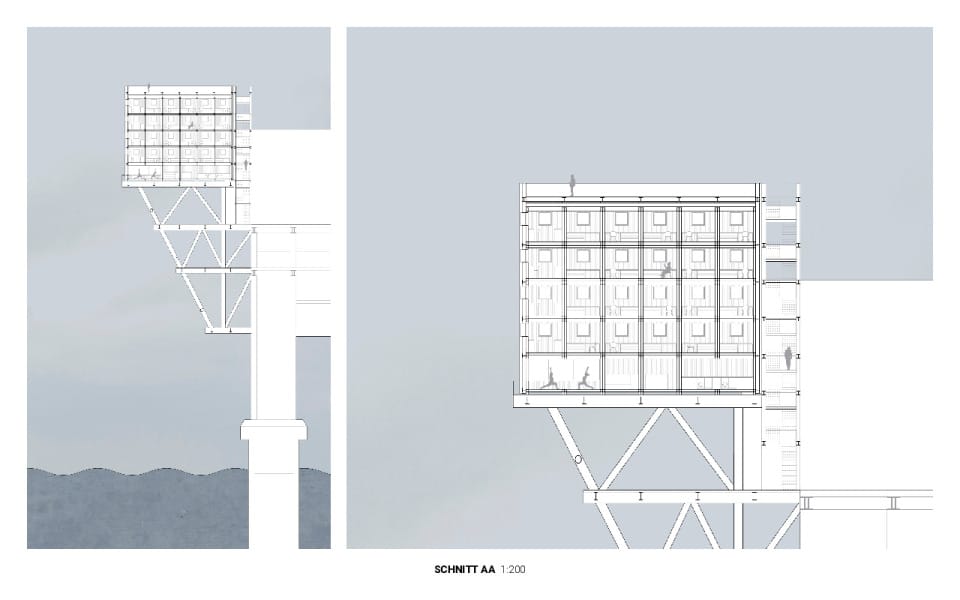

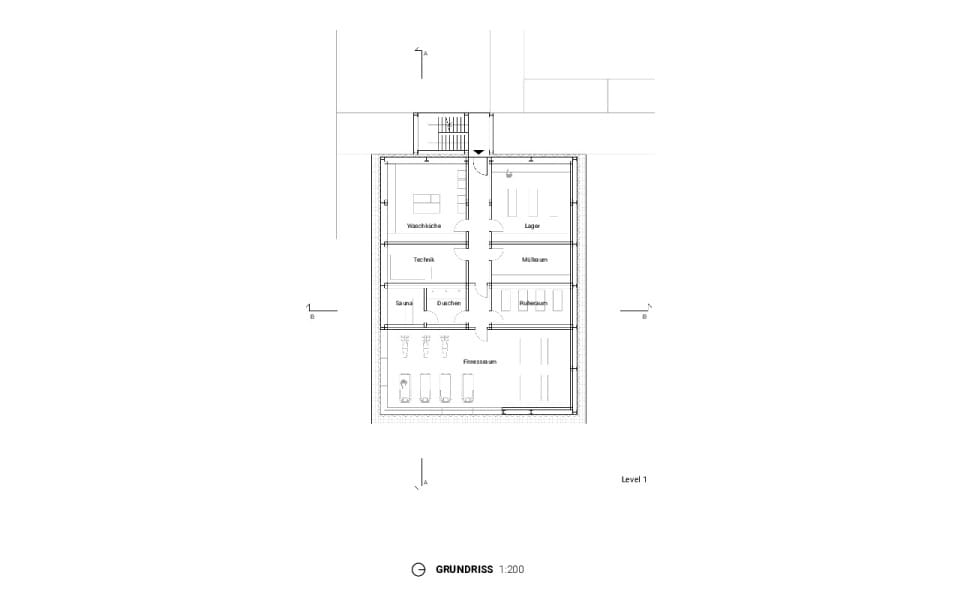

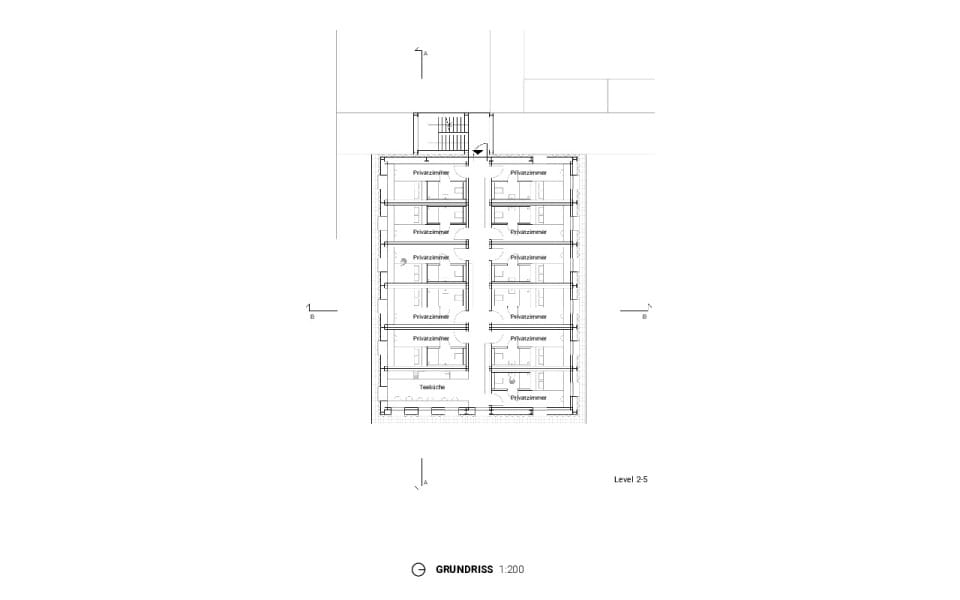

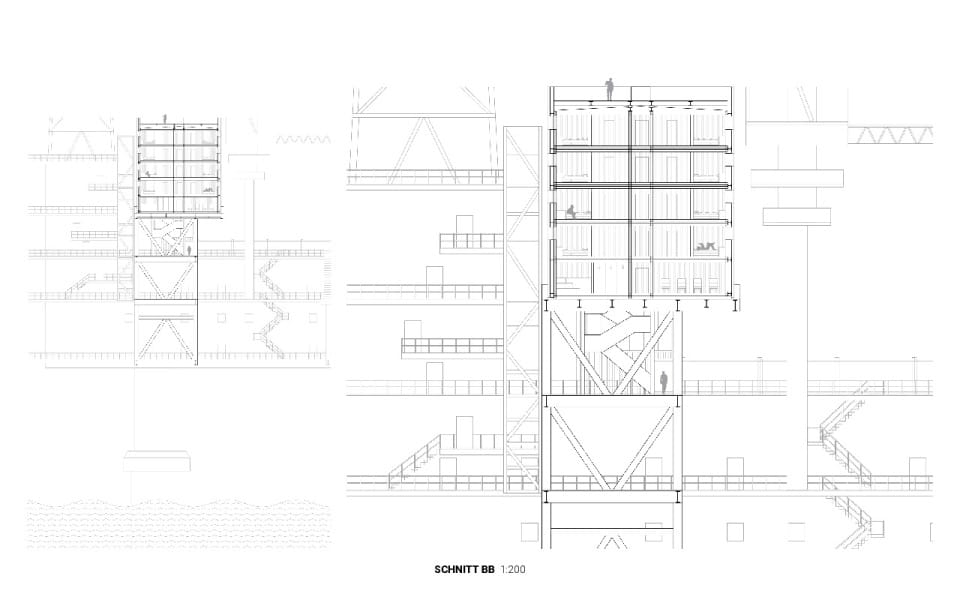

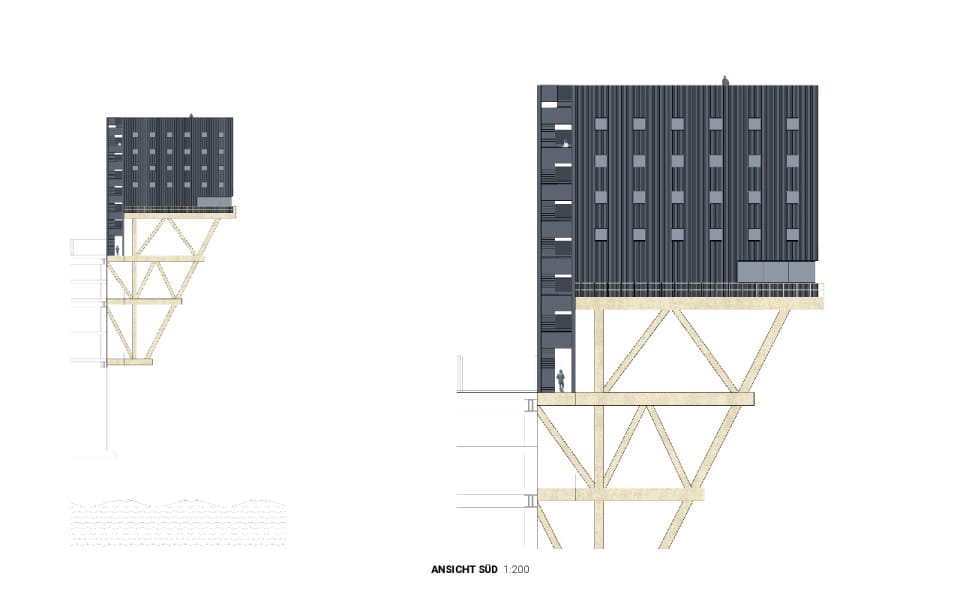

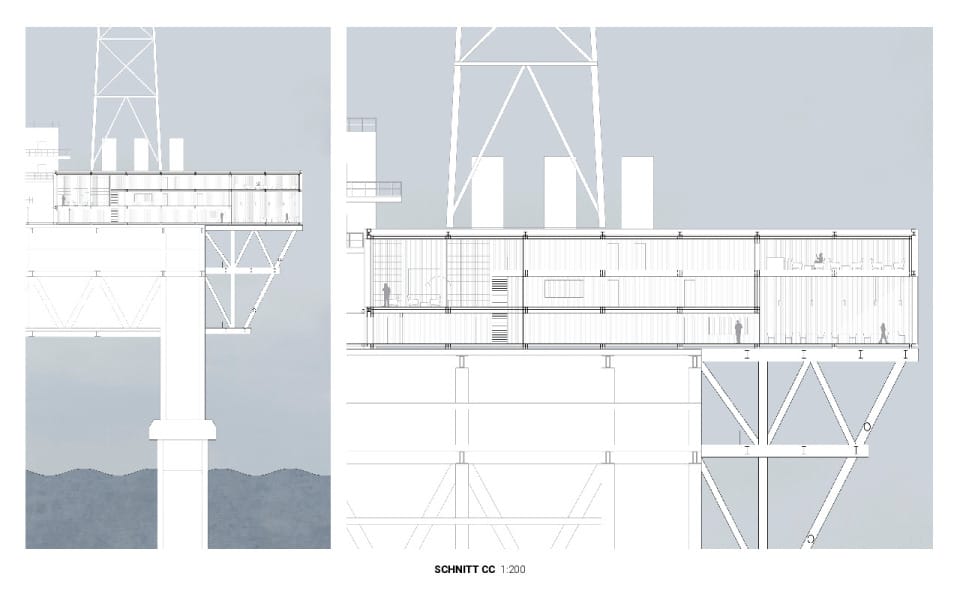

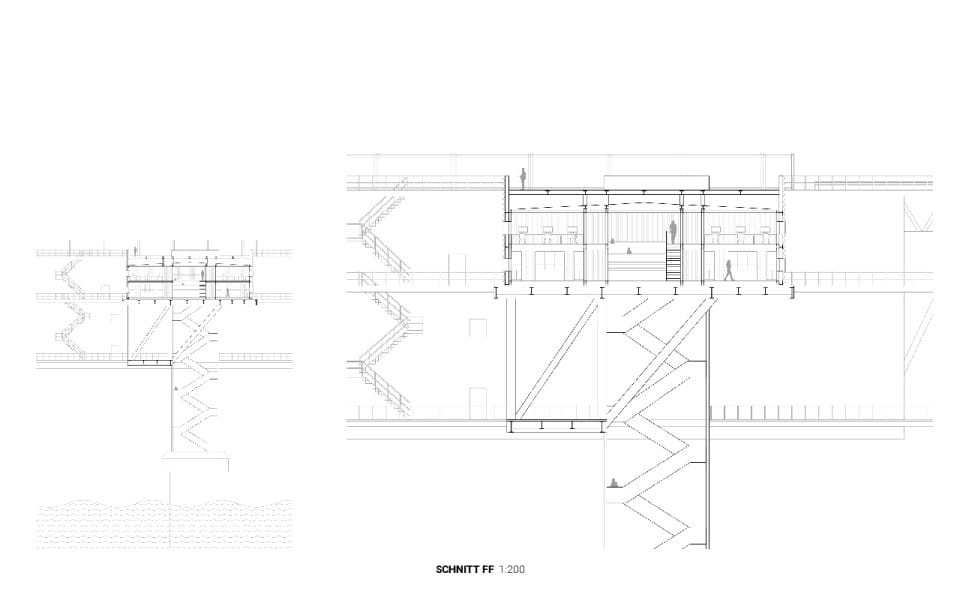

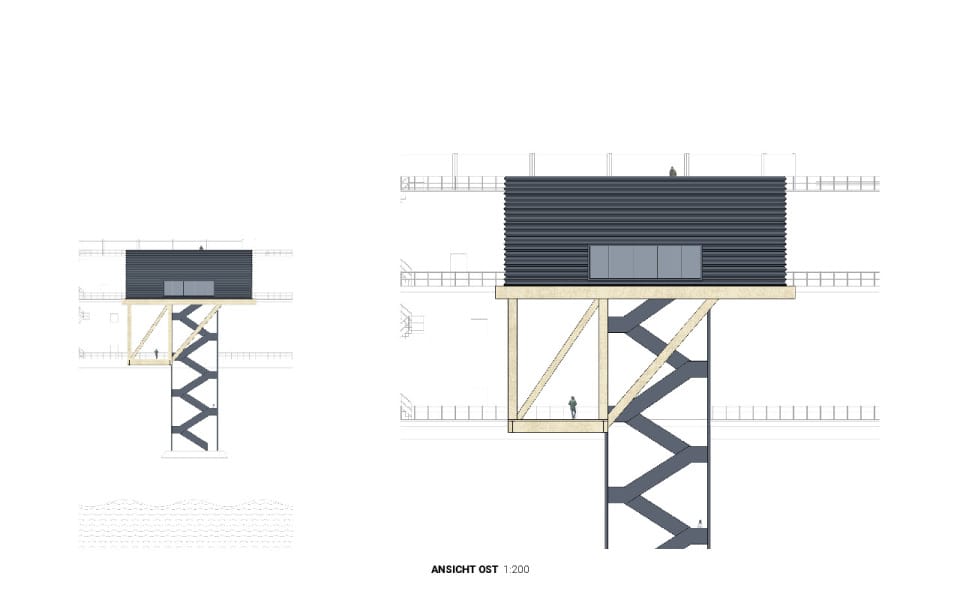

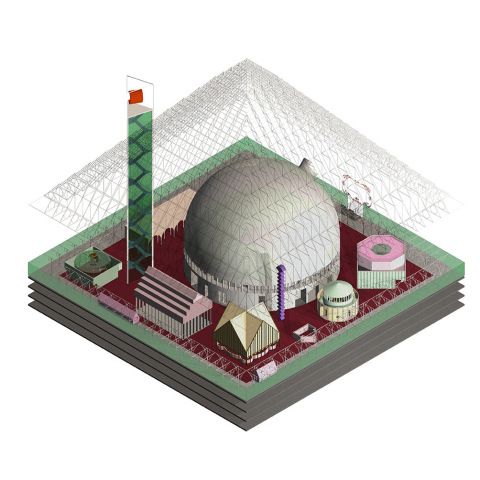

Die offene Nordsee stellt eine wandelbare und extreme Kulisse dar. Die künstliche Insel ragt 20 m über der Meeresoberfläche empor und stellt dem Horizont mit dem 90 m hohen Fackelturm eine starke Vertikale entgegen. Das Wasser und der Himmel sind die prägenden Elemente der Umgebung. Den Ausgangspunkt für den Entwurf stellen die drei auskragenden Erker des Bestands dar. Die Kernfunktionen der Forschungsstation bestehend aus Wohnen, Infrastruktur und Forschung sind auf drei charakteristische Boxen aufgeteilt. Die parasitären Bauten sind aus Offshore Container zusammengesetzt und auf den drei Auskragungen platziert. Jede der Boxen hat entsprechend ihrer Position eine andere Ausrichtung und Form.

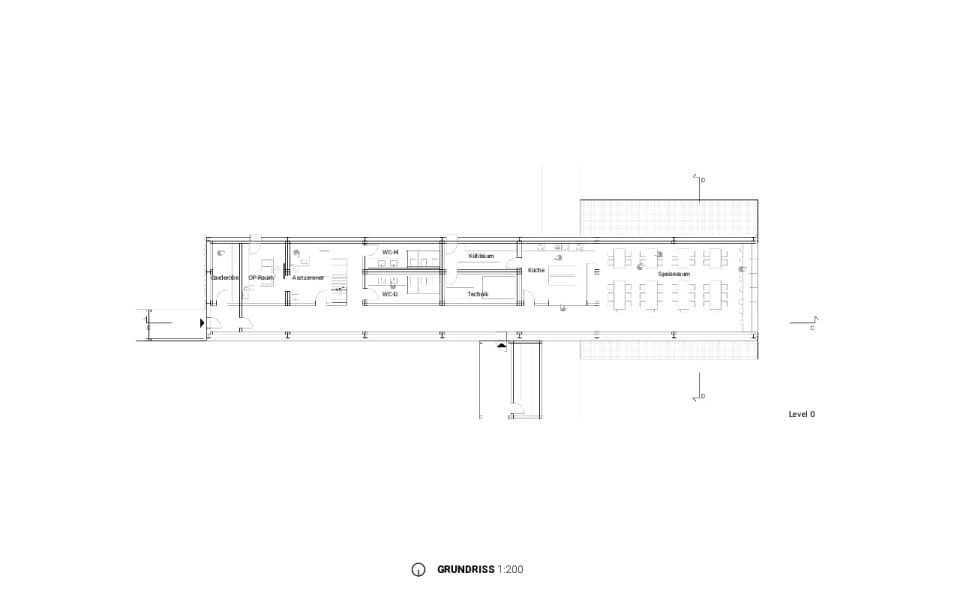

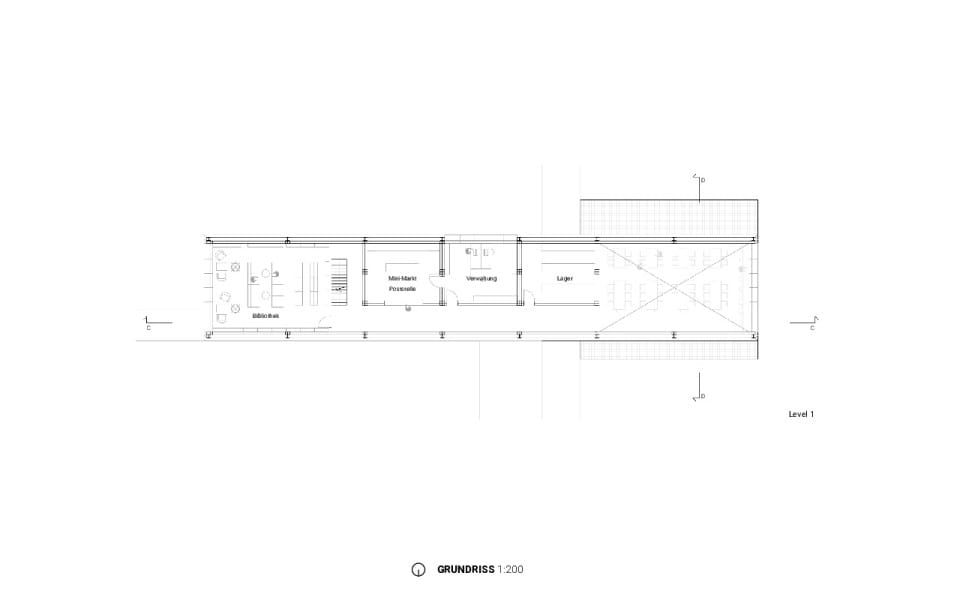

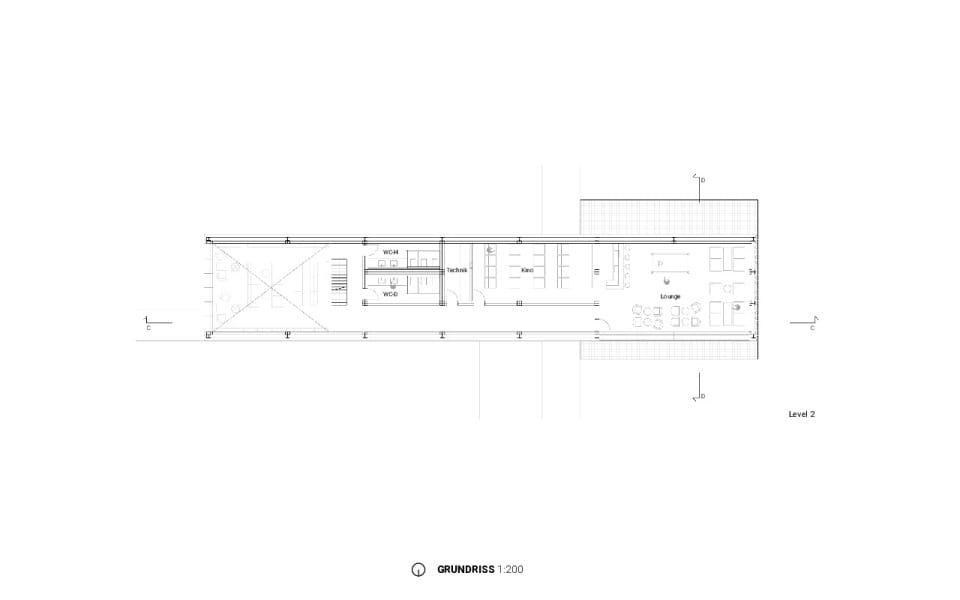

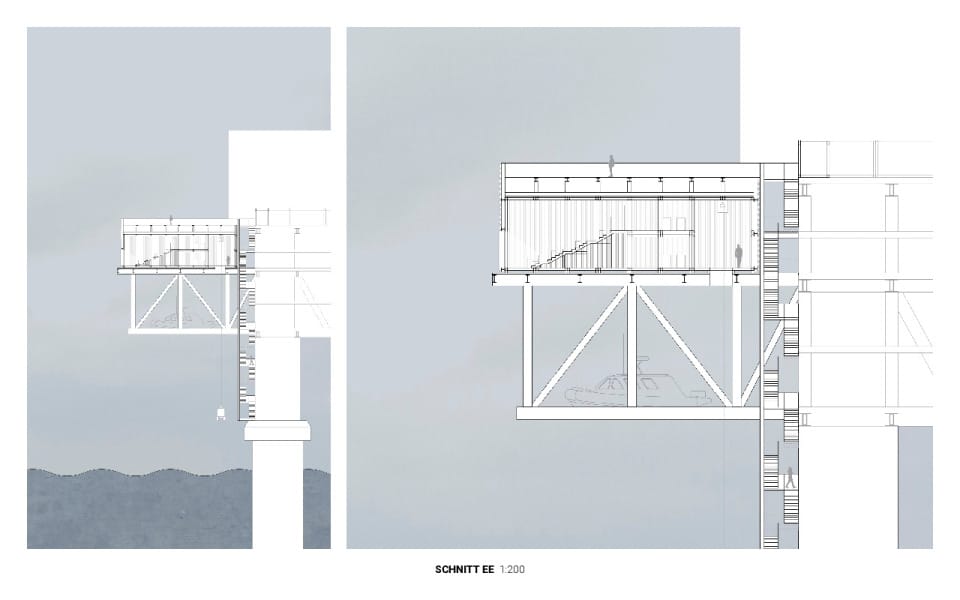

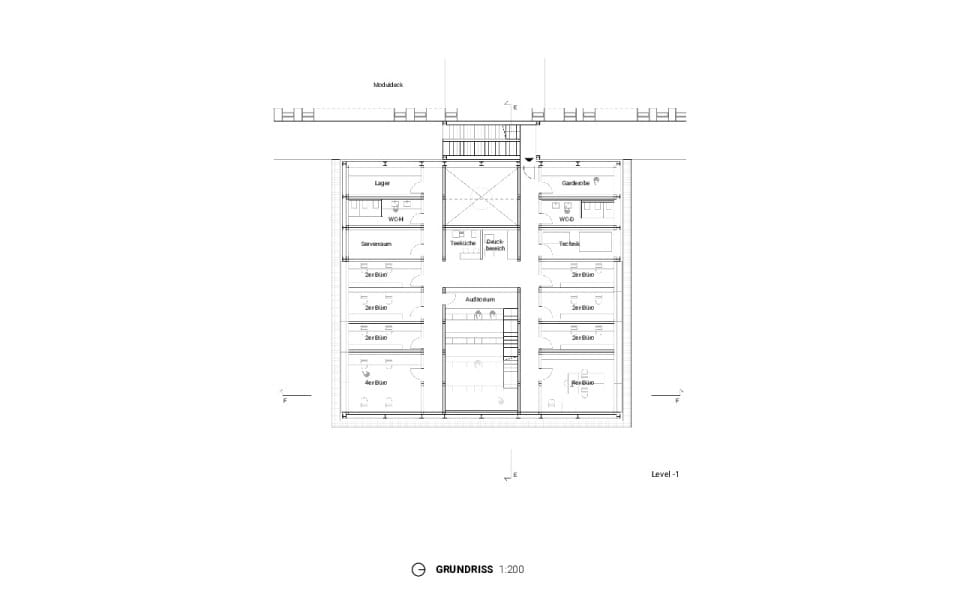

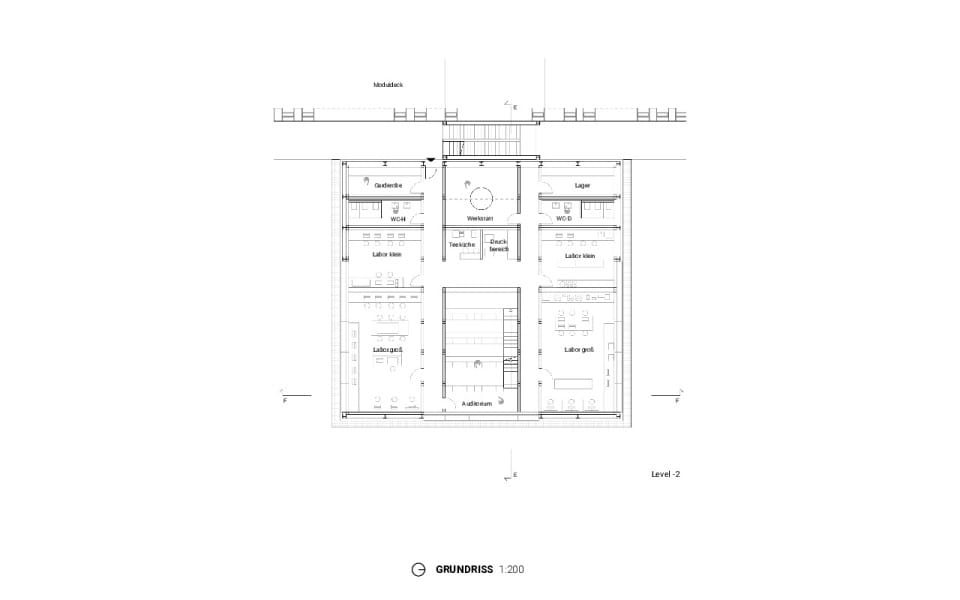

Die Wohnbox, als höchstes Element, befindet sich oberhalb der Wetterdeckebene mit dem Fokus auf der Vertikalen und Ausrichtung der Öffnungen zum Himmel. Erschlossen durch eine Außentreppe mit einer Dachterrasse als Zielpunkt des Aufstiegs. Die Infrastrukturbox wird ebenerdig erschlossen und bildet das Zwischenstück durch eine längliche aber zugleich hohe Ausbildung der Form. Im Speiseraum mit Ausblick auf den Horizont ist der visuelle Reiz des Aufeinandertreffens von Horizontale und Vertikale spürbar. Die Forschungsbox befindet sich unterhalb der Wetterdeckebene und wird durch eine Außentreppe erschlossen, die bis zum Wasser nach unten führt. Die Box hat eine reine horizontale Ausrichtung mit dem Fokus der Öffnungen zum Wasser hin. Das zweigeschossige Auditorium verbindet die zwei Ebenen des flachsten Baukörpers und lenkt den Blick auf die Wasseroberfläche.

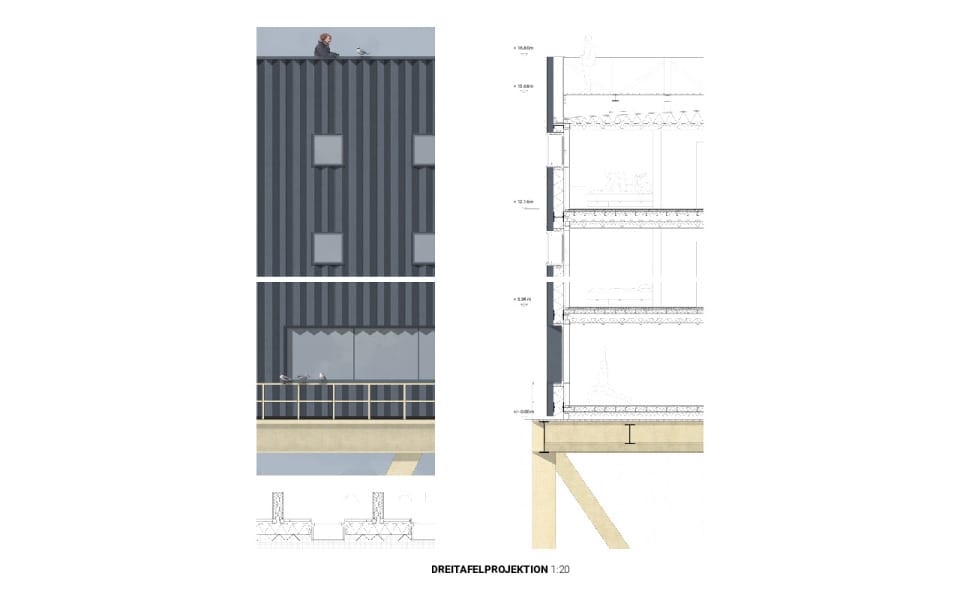

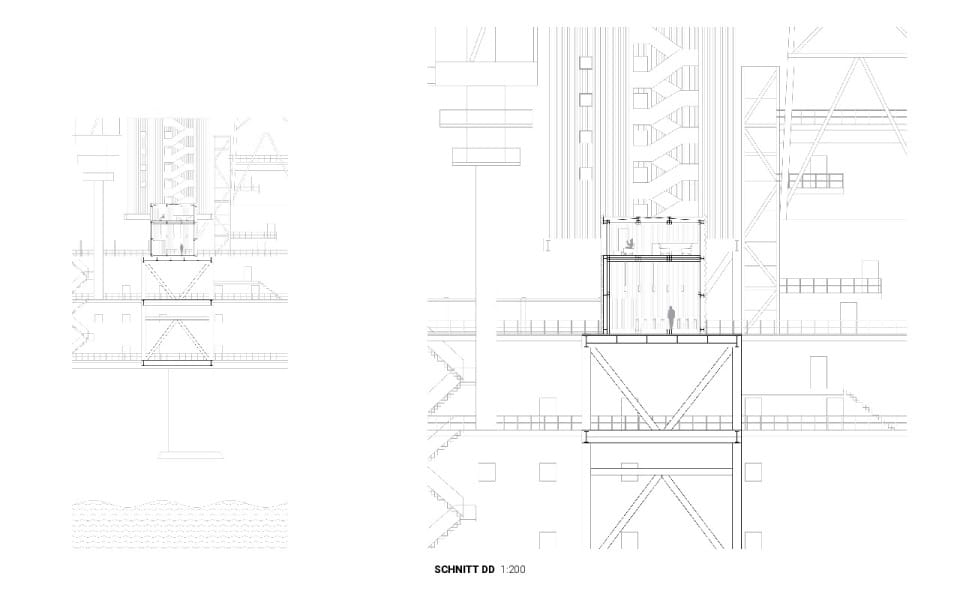

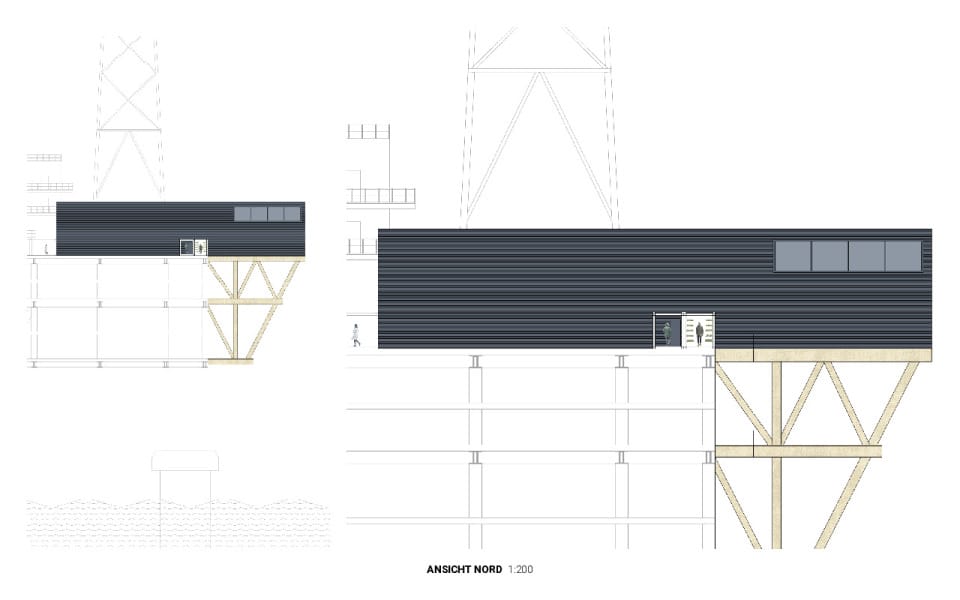

Die jeweils vertikale und/oder horizontale Ausrichtung spiegelt sich in der Verlegerichtung der Profilblech-Fassade wider. Sie bildet die neue gemeinsame Hülle der Container und ermöglicht durch die Zwischenschicht eine effektive Dämmung und natürliche Lüftung der Räume auch in stürmischen Wetterlagen. Das gefaltete Profilblech spricht die industrielle Sprache des Bestands und setzt sich zugleich farblich deutlich von ihm ab. Den Mittelpunkt des Ensembles bildet der verbindende Rundgang mit Innenhof. Die kontemplative Mitte bietet den Forschern Versuchsflächen sowie die Möglichkeit der Selbstversorgung durch Pflanzbeete im Sommer und durch Containergewächshäuser im Winter.

Das Brent-Feld, gelegen auf halber Strecke zwischen den Shetlandinseln (140 km) und der Küste Norwegens (150 km), war einst förderstärkstes Feld der Nordsee und Pionier der Nordseeölförderung. Nach 40 Jahren der Förderung stellen die insgesamt vier Brent Plattformen nacheinander die Produktion ein. Die Transformation der Plattform Brent Charlie zur Klimaforschungsstation wird zum Sinnbild für den Wandel der Nordsee, weg von der Industrielandschaft hin zu einer grüneren klimafreundlichen Zukunft.

Die offene Nordsee stellt eine wandelbare und extreme Kulisse dar. Die künstliche Insel ragt 20 m über der Meeresoberfläche empor und stellt dem Horizont mit dem 90 m hohen Fackelturm eine starke Vertikale entgegen. Das Wasser und der Himmel sind die prägenden Elemente der Umgebung. Den Ausgangspunkt für den Entwurf stellen die drei auskragenden Erker des Bestands dar. Die Kernfunktionen der Forschungsstation bestehend aus Wohnen, Infrastruktur und Forschung sind auf drei charakteristische Boxen aufgeteilt. Die parasitären Bauten sind aus Offshore Container zusammengesetzt und auf den drei Auskragungen platziert. Jede der Boxen hat entsprechend ihrer Position eine andere Ausrichtung und Form.

Die Wohnbox, als höchstes Element, befindet sich oberhalb der Wetterdeckebene mit dem Fokus auf der Vertikalen und Ausrichtung der Öffnungen zum Himmel. Erschlossen durch eine Außentreppe mit einer Dachterrasse als Zielpunkt des Aufstiegs. Die Infrastrukturbox wird ebenerdig erschlossen und bildet das Zwischenstück durch eine längliche aber zugleich hohe Ausbildung der Form. Im Speiseraum mit Ausblick auf den Horizont ist der visuelle Reiz des Aufeinandertreffens von Horizontale und Vertikale spürbar. Die Forschungsbox befindet sich unterhalb der Wetterdeckebene und wird durch eine Außentreppe erschlossen, die bis zum Wasser nach unten führt. Die Box hat eine reine horizontale Ausrichtung mit dem Fokus der Öffnungen zum Wasser hin. Das zweigeschossige Auditorium verbindet die zwei Ebenen des flachsten Baukörpers und lenkt den Blick auf die Wasseroberfläche.

Die jeweils vertikale und/oder horizontale Ausrichtung spiegelt sich in der Verlegerichtung der Profilblech-Fassade wider. Sie bildet die neue gemeinsame Hülle der Container und ermöglicht durch die Zwischenschicht eine effektive Dämmung und natürliche Lüftung der Räume auch in stürmischen Wetterlagen. Das gefaltete Profilblech spricht die industrielle Sprache des Bestands und setzt sich zugleich farblich deutlich von ihm ab. Den Mittelpunkt des Ensembles bildet der verbindende Rundgang mit Innenhof. Die kontemplative Mitte bietet den Forschern Versuchsflächen sowie die Möglichkeit der Selbstversorgung durch Pflanzbeete im Sommer und durch Containergewächshäuser im Winter.