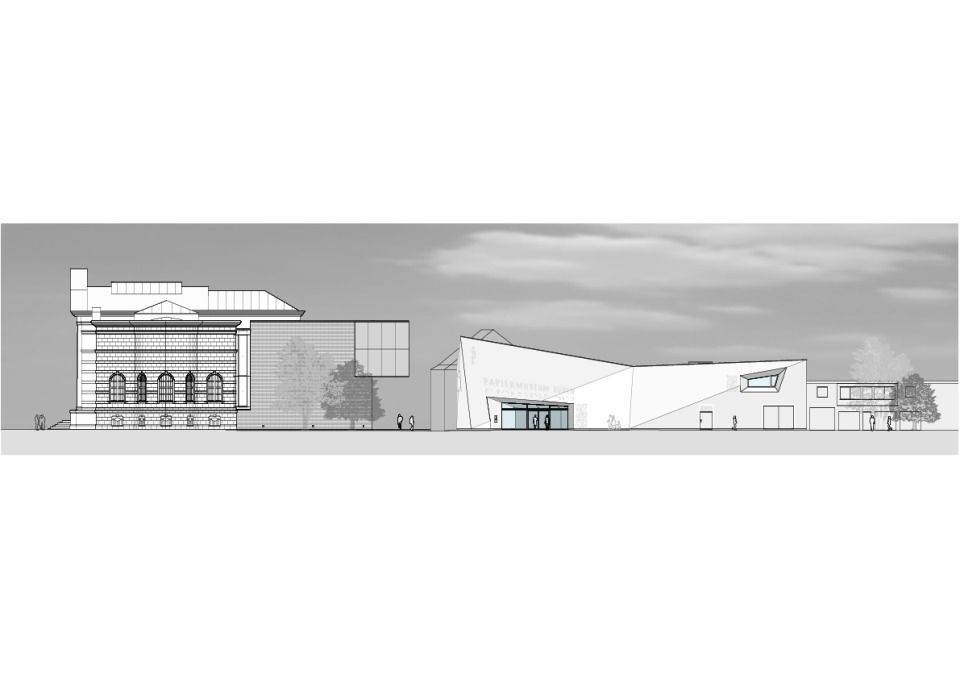

Düren ist eine alte Papierstadt. 1990 wurde das Papiermuseum in einer ehemaligen Mineralölhandlung eröffnet. Der neue Anbau umschließt den alten Kern und verdeckt

auch im Inneren des Gebäudes die alte Struktur vollständig.

Durch den Erweiterungsbau wurde die Fläche deutlich vergrößert und ein auffälliger Eingang mit großzügigem Foyer geschaffen. Das Thema Papier zeigt sich bereits in der Architektur. Das Bauwerk ist zu einer geometrische Papierskulptur gefaltet. Das traditionelle Wasserzeichen „P“ schimmert an der Spitze der Fassade. Der Name des Museums ist zusätzlich in Brailleschrift auf die Fassade geprägt und zeigt das besondere Engagement der Stadt Düren für Menschen mit Sehbehinderungen. Schrift und Struktur auf dem Putz erscheinen je nach Sonnenstand in unterschiedlichen Weiß- und Graustufen oder sind wie ein Wasserzeichen fast nicht zu sehen. So wird die Putzfassade zu einer leichten Papierskulptur die Inhalte freigibt oder versteckt. Der Putz wird zum Papier.

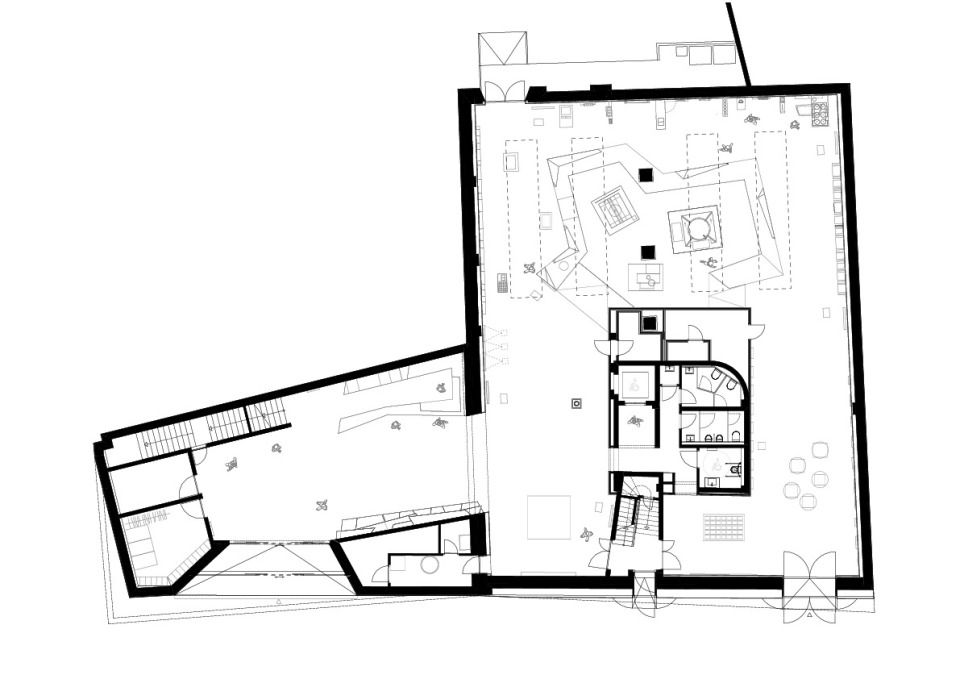

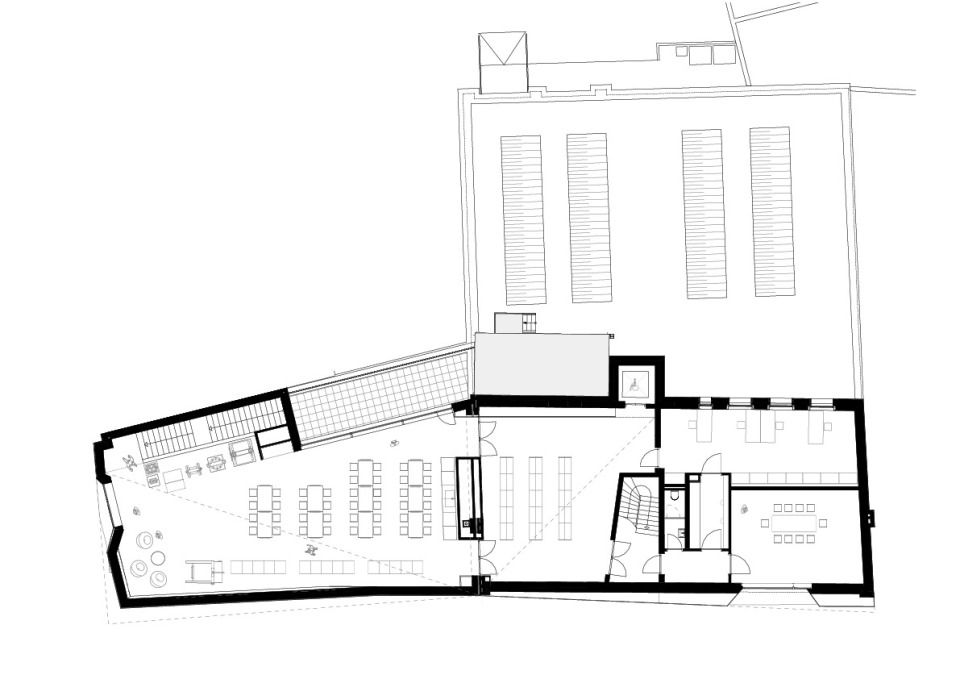

Eine schwarze Fuge am Fußpunkt lässt das Gebäude leicht wirken und erweckt den Schein, das Museum schwebe über dem Boden. Durch einen leichten Rücksprung zur angrenzenden Wohnbebauung wird dieser Effekt zusätzlich verstärkt. Drei Öffnungen falten sich in die Fassade. Nur so bleibt das Museum als Skulptur wahrnehmbar. Das schwarze Fugenband wird im Innern wieder aufgegriffen und setzt sich an den Möbelkanten fort. Der schwarze Gussasphalt, die weißen Möbel und ein taktiles Leitsystem schaffen eine kontrastreiche Ausstellungsarchitektur die Menschen mit einer Sehbehinderung durch die Ausstellung führt. Die Typographie wurde von einer Kalligraphin direkt auf die Ausstellungsarchitektur geschrieben und Grafiken sind aus Papier gefaltet.

Die Stromschienen der Ausstellungsbeleuchtung sind wie Papierfasern auf der Decke verteilt. So ist eine inszenatorische Ausleuchtung der Ausstellung gesichert und die Faltung der Decke bleibt sichtbar. Zusätzliche Deckenelemente werden ebenfalls frei über der Decke verteilt und erinnern an die Einschlüsse im Papier.

Gäste bekommen zu Beginn ein Buch. Dieses Geschenk an den Besucher macht den emotionalen Wert des Papiers erlebbar. Es leitet durch die Ausstellung, kann erfühlt und beschrieben werden. Es zeigt den Wert des Werkstoffs und bleibt im Besitz und in der Erinnerung des Besuchers.

Das Konzept der Ausstellung begreift Museum als Agora, als Marktplatz. Es ist Werkstatt und Akademie, ein Labor, in dem der Prozess die Idee hervorbringt. Es ist ein öffentlicher Raum, in dem das Publikum teilnimmt, selbst Papier schöpft und in der Paperworklounge mit Papier experimentiert. Ausstellung und Architektur feiern das Papier als Monument und Dokument, als Material und Idee, als Tradition und Vision.