Die Vorgeschichte des Pavillons beginnt zweigleisig bereits eine Jahre vor seiner Umsetzung zum einen mit der Bewerbung zur Architekturbiennale in Venedig 2018, durch eine Gruppierung DesignBuild Lehrender verschiedener deutschsprachiger Universitäten zusammen mit dem Architekturmuseum der TUM, zum anderen und noch früher bereits wurde in einem studentischen Entwurf das Potenzial eines Pavillons als räumliche Erweiterung für die Pinakothek der Moderne zur Beherbergung von Architektur- und Kunstvermittlung abgehalten. Die Bewerbung zur Architekturbiennale wollte eine Schaubaustelle über die gesamte Biennale Zeit etablieren, in der die Lehrmethode DesignBuild am lebenden Objekt erfahrbar und gleichzeitig eine Ausstellung über eben diese zu sehen gewesen wäre. Dda die Bewerbung leider erfolglos blieb, ergab sich dann allerdings die Möglichkeit die Idee von Ausstellung und Live-Baustelle im und neben dem Architekturmuseum der TUM in München umzusetzen. Die Ausstellung Experience in Action bot den theoretischen Unterbau und zeigte Best practice Beispiele weltweit, während die Besucher vor dem Museum die Studierenden bei der Arbeit besuchen und befragen konnten - durch die Covid 19 Pandemie eingeschränkter als gewünscht.

Die dort präsentierte Lehrmethode DesignBuild bildet das Fundament für Projekte wie den Pavillon 333, sie ermöglicht Studierenden ein echtes Projekt mit realen Bedingungen und Bauherren im Selbstbau von der ersten Skizze bis zum fertigen Gebäude zu gestalten. Die Kollektivierung der Autorenschaft steht dabei ebenso im Mittelpunkt wie das "Begreifen" von Materialien und der Auswirkung von Zeichnungen im wesentlichsten Sinne des Wortes, mit den eigenen Händen. Bereits seit 2007 bietet die TUM regelmäßig diese Projekte an, meist allerdings in Ländern des globalen Südens. Ein Projekt der Größe und der realtiven Dauerhaftigkeit von fünf Jahren direkt in Deutschland stellt ein Novum dar.

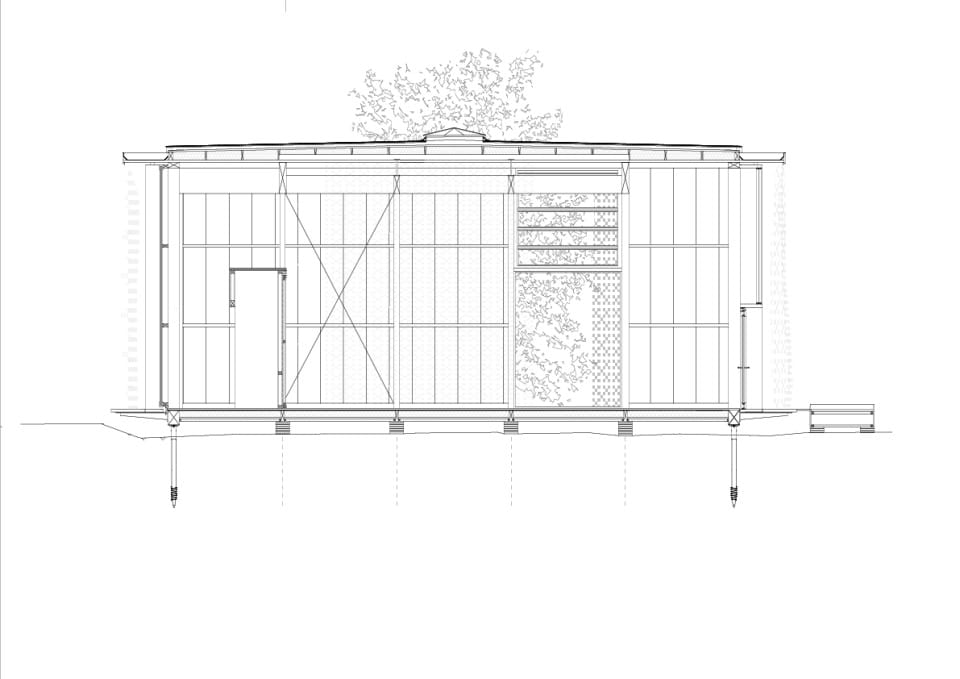

Die vorerst designierte Standzeit von 5 Jahren und dem Wunsch eines zweiten Lebens für das Gebäude nach Ablauf dieser Zeit, brachte die Notwendigkeit von wieder lösbaren Verbindungen auf, dadurch entstand die Besonderheit, dass gerade bei sichtbaren und stark unter Last stehenden Verbindungen eine aufwändigere Planung nötig wurde und weitere Zwänge mit sich brachte. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist diese Maßnahme allerdings ein wichtiger Bestandteil, da allein dies beispielsweise die Umhüllung durch Polycarbonat-Profile vertretbar macht.

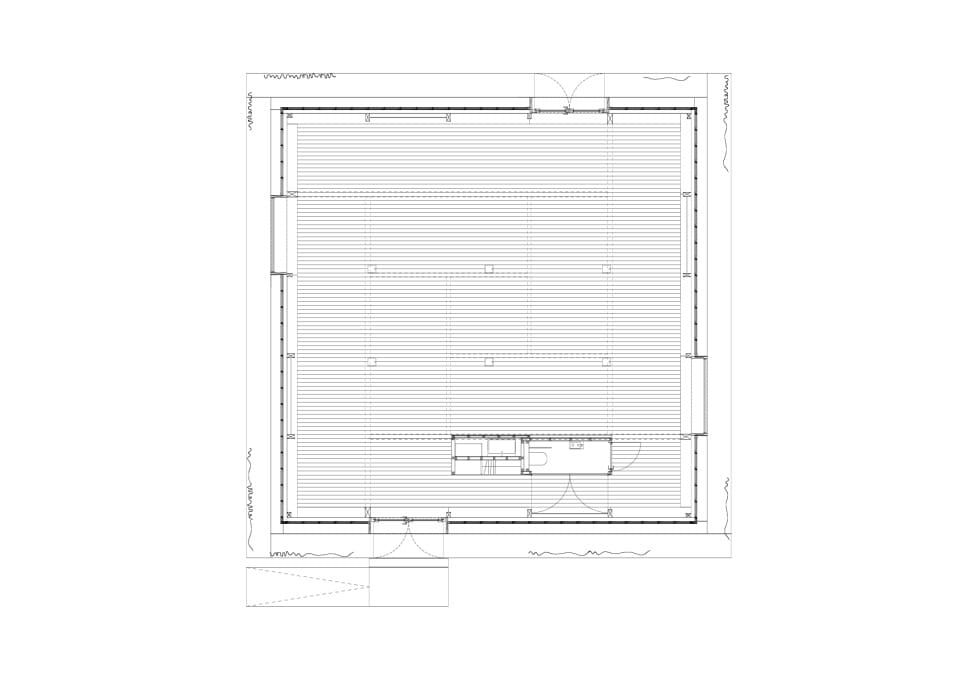

Der Entwurf selbst fügt sich als solitärer Baukörper in seine Umgebung ein und fasst selbstbewusst den Platz zwischen Türkentor und Museum Brandhorst. In seinem Inneren dominiert das windmühlenartige Tragwerk den Raum und findet sich auch als gestalterisches Element in allen weiteren Bauteilen des Gebäudes. So folgt alles von den Belägen der Veranda bis hin zur die Vorhangschiene dieser Logik.