Urbane Produktionsstätten sind entscheidend für die Überbrückung der Distanz zwischen Konsumierenden und Produzierenden, welche durch soziale und wirtschaftliche Veränderungen in europäischen Städten entstanden ist. Durch die Schaffung lokaler, kollaborativer Arbeitsumgebungen für kleine bis mittelständische Produktionsunternehmen bieten urbane Produktionsstätten außerdem optimale Bedingungen für die Integration kreislaufgerechter Praktiken in den Produktionsprozess. Die Verflechtung von Produktion mit städtischen Strukturen legt den Grundstein für eine zukünftige Kreislaufwirtschaft in unseren Innenstädten.

In den letzten Jahren hat das Konzept der urbanen Produktion in Verbindung mit der Kreislaufwirtschaft an Bedeutung gewonnen, da geografische und politische Entwicklungen verdeutlicht haben, dass europäische Städte resilienter gegenüber Veränderungen sein müssen. Themen wie Klimawandel, demografische Verschiebungen und Pandemien haben Fragen zu aktuellen städtischen Strukturen, globalen Abhängigkeiten und Bauweisen aufgeworfen.

Es ist eine umfassende Herangehensweise erforderlich, um eine symbiotische Beziehung zwischen städtischen Bewohner*innen und Produzierenden zu schaffen und diesen Herausforderungen in Zukunft nachhaltig zu begegnen. Architektonische Lösungen, die Spannungen zwischen verschiedenen Nutzergruppen abbauen und die Interaktion zwischen Bewohner*innen und Produzierenden fördern, spielen dabei eine entscheidende Rolle. Damit urbane Produktionsstätten langfristig Bestand haben, müssen sie sich den sich rasch ändernden Anforderungen sowohl an den Raumbedarf in der Stadt als auch an den Produktionsprozess anpassen können.

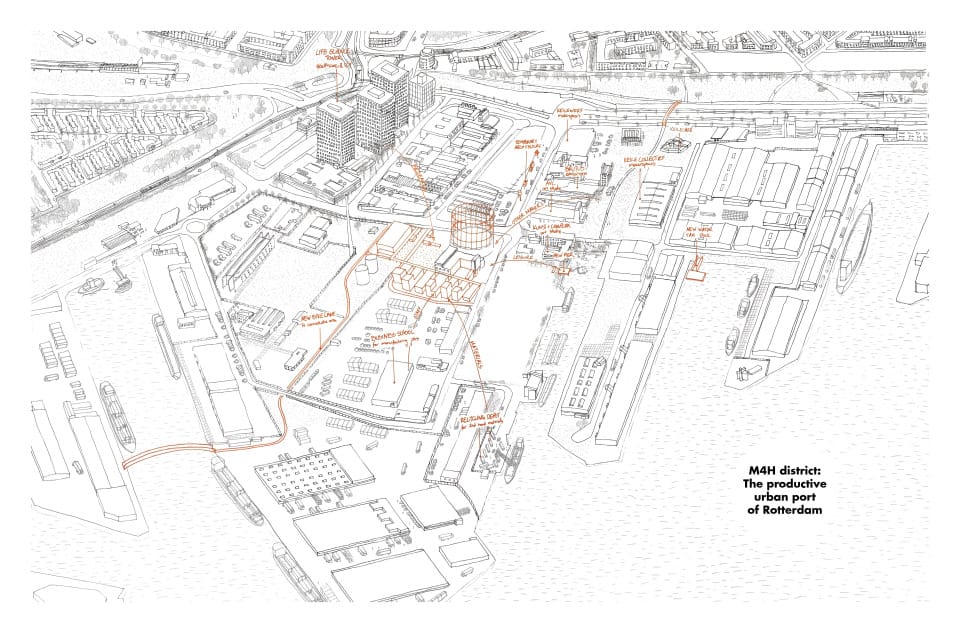

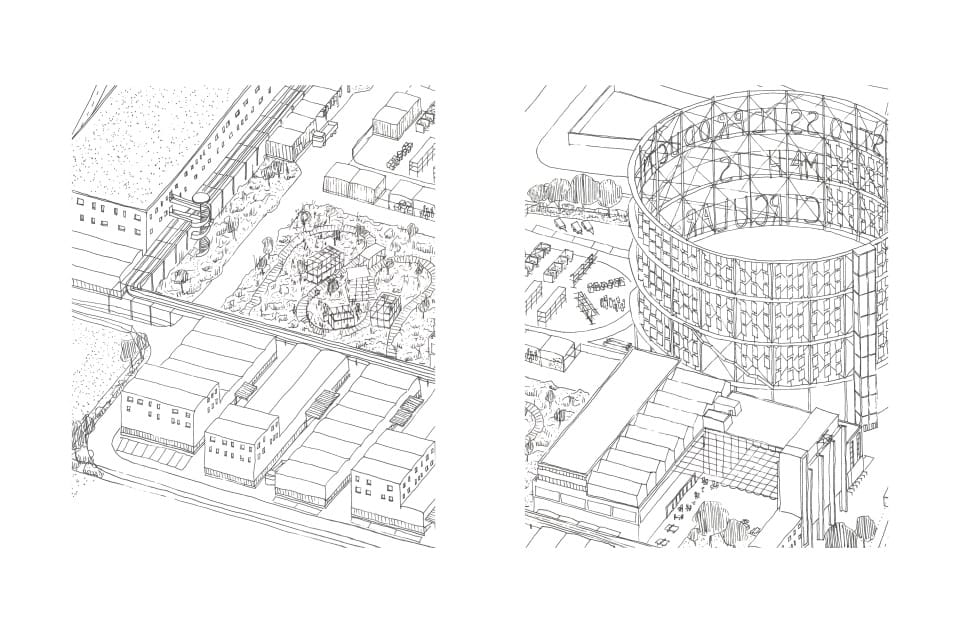

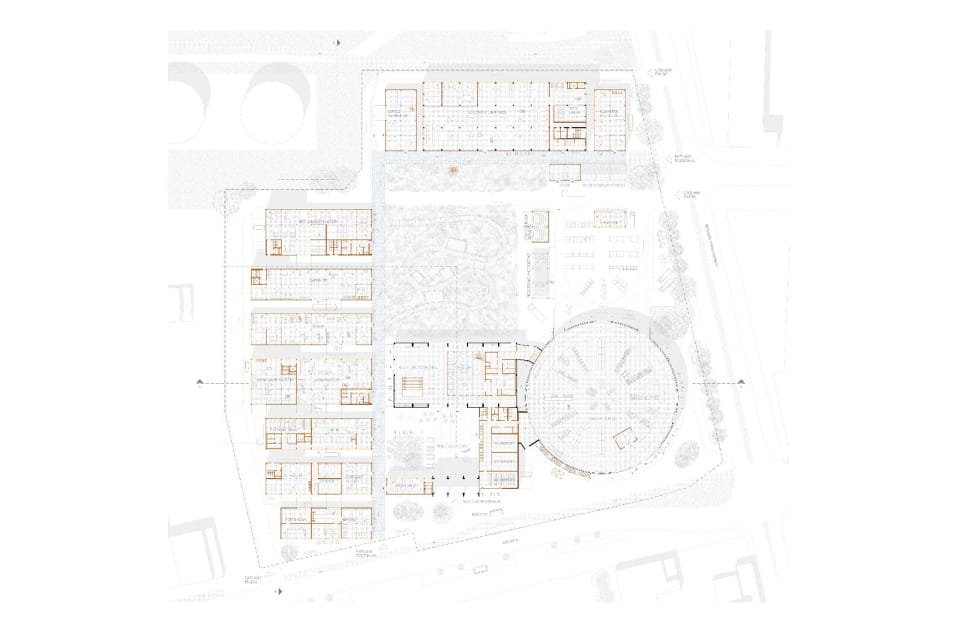

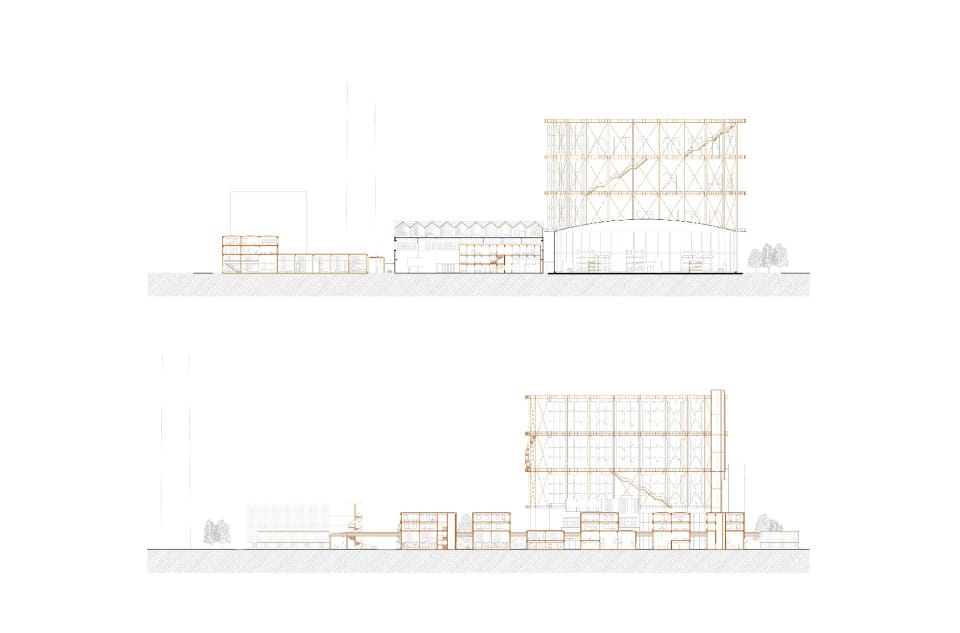

Das Ziel des Projektes war die Gestaltung eines kollaborativen Quartiers mit Schwerpunkt auf lokaler Produktion im Hafenviertel "M4H" rund um einen der ehemaligen Gastanks der Stadt Rotterdam. Bei der Konzeption wurde besonderes Augenmerk auf vier Prinzipien gelegt:

- Überbrückung der Kluft zwischen Produzierenden und der Öffentlichkeit durch kommunikative Schnittstellen der Gruppen

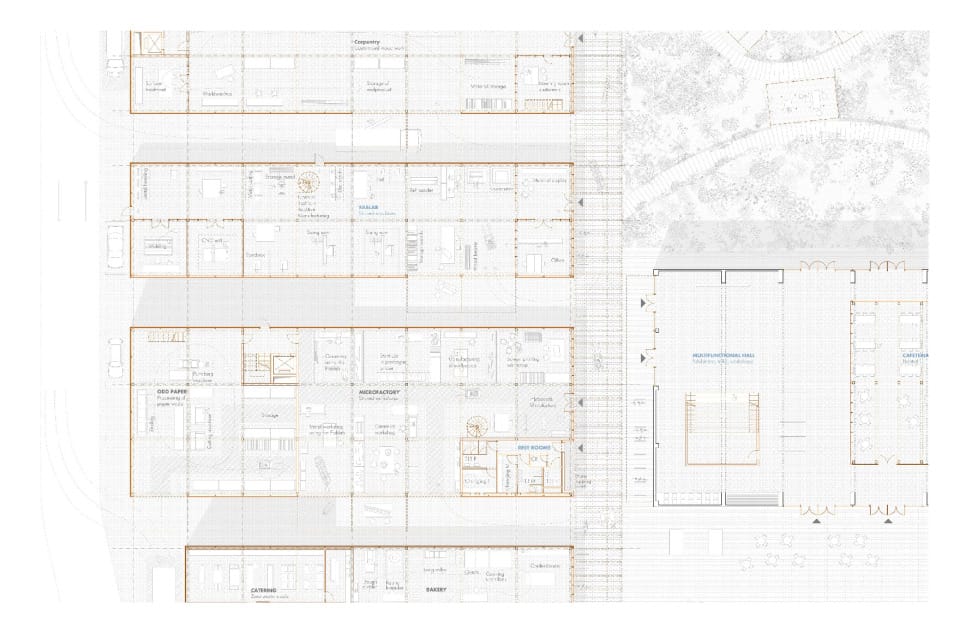

- Entwurf flexibler Grundrisse für anpassungsfähiger Produktionsstätten

- Schaffung einer kollaborativen Arbeitsumgebung für produzierende Unternehmen

- Förderung zirkulärer Praktiken innerhalb des Quartiers

Das M4H-Areal hat eine einzigartige Lage: Es ist zum einen mit Rotterdams Hafen verbunden und hat direkten Zugang zur Nordsee. Zum anderen befindet es sich in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums von Rotterdam, womit das Gebiet potenziell einen erheblichen Einfluss auf die Stadtstruktur haben kann. Die Stadt strebt bereits aktiv den Übergang von einer linearen zu einer zirkulären Hafenwirtschaft an. Die Industrie soll zunehmend von fossilen Brennstoffen auf biobasierte Ressourcen umsteigen und sich von einer auf drei Sektoren konzentrierten Monokultur zu einem vielseitigen und anpassungsfähigen industriellen Ökosystem entwickeln.

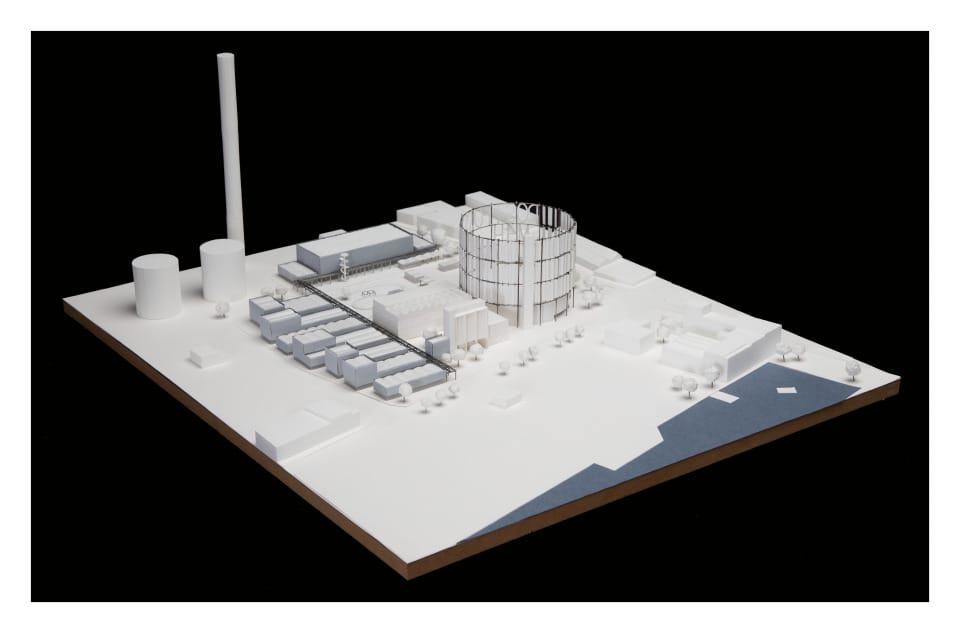

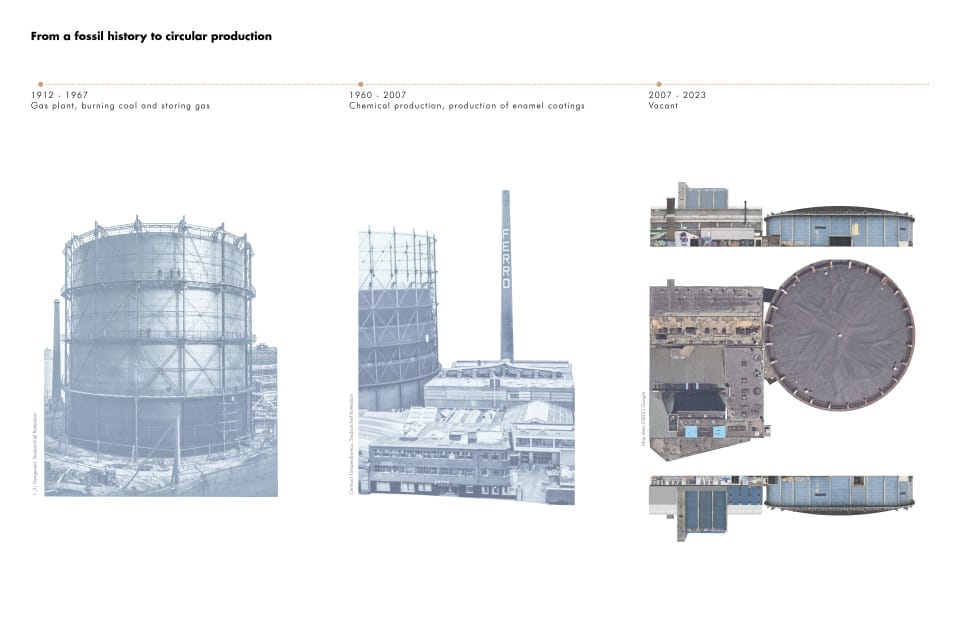

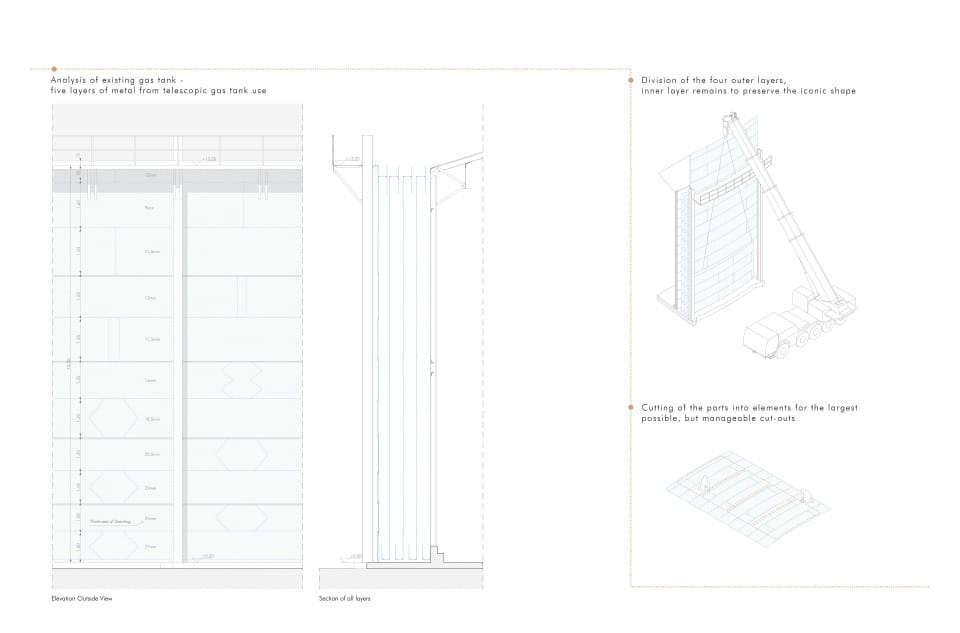

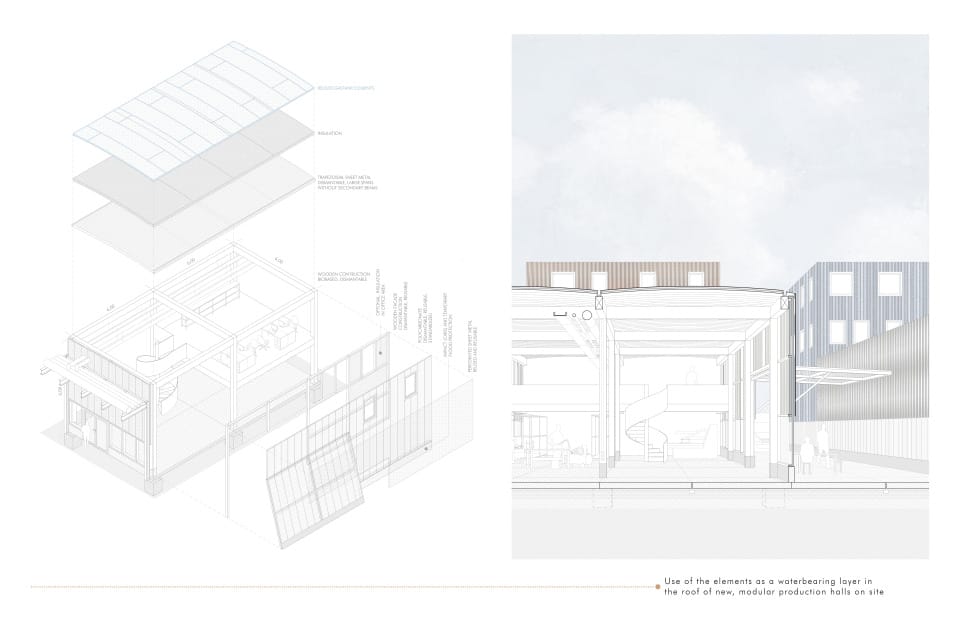

Im Zentrum des betrachteten Areals befindet sich der Gastank, welcher im Rahmen des Entwurfs von einem Sinnbild der Ära fossiler Brennstoffe zu einer Ikone der erneuerbaren Energieerzeugung transformiert werden sollte. Dabei war zu berücksichtigen, dass der Standort eine komplexe Historie hat, welche die Lagerung von Gas, chemische Produktion, Sanierung kontaminierter Böden und lange Leerstandszeiten beinhaltet. Darüber hinaus liegt das Gebiet vor der Deichanlage und ist damit anfällig für mögliche Überschwemmungen. Diese Aspekte machen den Standort zu einem "Innovationslabor" für die Bewältigung verschiedener Herausforderungen der urbanen Produktion, welche durch die Implementierung zirkulärer und flexibler Nutzerkonzepte, sowie nachhaltiger, rückbaubarer Bauweisen adressiert werden.

In den letzten Jahren hat das Konzept der urbanen Produktion in Verbindung mit der Kreislaufwirtschaft an Bedeutung gewonnen, da geografische und politische Entwicklungen verdeutlicht haben, dass europäische Städte resilienter gegenüber Veränderungen sein müssen. Themen wie Klimawandel, demografische Verschiebungen und Pandemien haben Fragen zu aktuellen städtischen Strukturen, globalen Abhängigkeiten und Bauweisen aufgeworfen.

Es ist eine umfassende Herangehensweise erforderlich, um eine symbiotische Beziehung zwischen städtischen Bewohner*innen und Produzierenden zu schaffen und diesen Herausforderungen in Zukunft nachhaltig zu begegnen. Architektonische Lösungen, die Spannungen zwischen verschiedenen Nutzergruppen abbauen und die Interaktion zwischen Bewohner*innen und Produzierenden fördern, spielen dabei eine entscheidende Rolle. Damit urbane Produktionsstätten langfristig Bestand haben, müssen sie sich den sich rasch ändernden Anforderungen sowohl an den Raumbedarf in der Stadt als auch an den Produktionsprozess anpassen können.

Das Ziel des Projektes war die Gestaltung eines kollaborativen Quartiers mit Schwerpunkt auf lokaler Produktion im Hafenviertel "M4H" rund um einen der ehemaligen Gastanks der Stadt Rotterdam. Bei der Konzeption wurde besonderes Augenmerk auf vier Prinzipien gelegt:

- Überbrückung der Kluft zwischen Produzierenden und der Öffentlichkeit durch kommunikative Schnittstellen der Gruppen

- Entwurf flexibler Grundrisse für anpassungsfähiger Produktionsstätten

- Schaffung einer kollaborativen Arbeitsumgebung für produzierende Unternehmen

- Förderung zirkulärer Praktiken innerhalb des Quartiers

Das M4H-Areal hat eine einzigartige Lage: Es ist zum einen mit Rotterdams Hafen verbunden und hat direkten Zugang zur Nordsee. Zum anderen befindet es sich in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums von Rotterdam, womit das Gebiet potenziell einen erheblichen Einfluss auf die Stadtstruktur haben kann. Die Stadt strebt bereits aktiv den Übergang von einer linearen zu einer zirkulären Hafenwirtschaft an. Die Industrie soll zunehmend von fossilen Brennstoffen auf biobasierte Ressourcen umsteigen und sich von einer auf drei Sektoren konzentrierten Monokultur zu einem vielseitigen und anpassungsfähigen industriellen Ökosystem entwickeln.

Im Zentrum des betrachteten Areals befindet sich der Gastank, welcher im Rahmen des Entwurfs von einem Sinnbild der Ära fossiler Brennstoffe zu einer Ikone der erneuerbaren Energieerzeugung transformiert werden sollte. Dabei war zu berücksichtigen, dass der Standort eine komplexe Historie hat, welche die Lagerung von Gas, chemische Produktion, Sanierung kontaminierter Böden und lange Leerstandszeiten beinhaltet. Darüber hinaus liegt das Gebiet vor der Deichanlage und ist damit anfällig für mögliche Überschwemmungen. Diese Aspekte machen den Standort zu einem "Innovationslabor" für die Bewältigung verschiedener Herausforderungen der urbanen Produktion, welche durch die Implementierung zirkulärer und flexibler Nutzerkonzepte, sowie nachhaltiger, rückbaubarer Bauweisen adressiert werden.