Konzept - zeitgemäß, nachhaltig, barrierefrei

Der Entwurf für das Zweipersonenhaus versteht sich als spezifische Antwort auf die Ansprüche und Wünsche der Bewohnerin und ihres Lebenspartners. Ziel war ein - für die in Kürze bevorstehende Pensionierung - optimales Haus. Ausgangspunkte des Projekts waren ein relativ umfangreiches Raumprogramm mit zahlreichen Kleinräumen, in den 60er Jahren gehegte 'Hausträume' und dazu widersprüchliche Wohnerfahrungen aus einem 200 Jahre alten Fachwerkhaus, in dessen Garten das Holzhaus errichtet wurde. Nach längerer Diskussion entstand ein von einem Zentralraum geprägter Bungalow, dessen gartenbezogene Haupträume von weitgehend introvertierten Funktionsräumen kontrastiert werden. Das Nachhaltigkeitskonzept für den eingeschossigen Holzbungalow, eine integrierte Planung innovativer Bau- und Gebäudetechnik, vereint zentrale Aspekte des zukunftsfähigen Bauens.

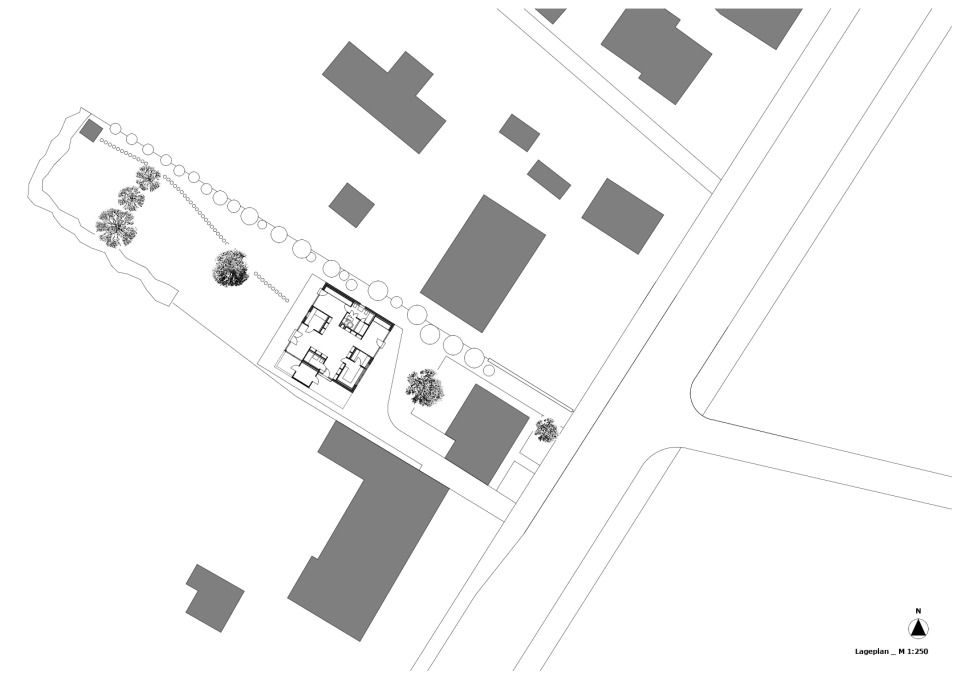

Städtebau - Verdichtung und außenräumliche Differenzierung

Das Bauprojekt positioniert sich in zweiter Reihe auf einem vergleichsweise tiefen Grundstück an der Bundesstraße 229. Diese, in der NRW-Stadtlandschaft typische 'Baulücke', ermöglichte eine Verdichtung der bestehenden Siedlungsstruktur. Durch den Neubau entstand hinter dem an der Straße stehenden Fachwerkhaus [mit Vorgarten] ein räumlich definierter Hofbereich von dem sich der Alterssitz erschließt. Hinter diesem erstreckt sich ein nun wesentlich besser nutzbarer Garten. Insgesamt ergibt sich so in der Tiefe des Grundstücks eine Sequenz von Gebäuden und Außenräumen [Vorgarten, Straßenhaus, Hof, Hofhaus, Garten und Gartenhaus mit separatem Freibereich].

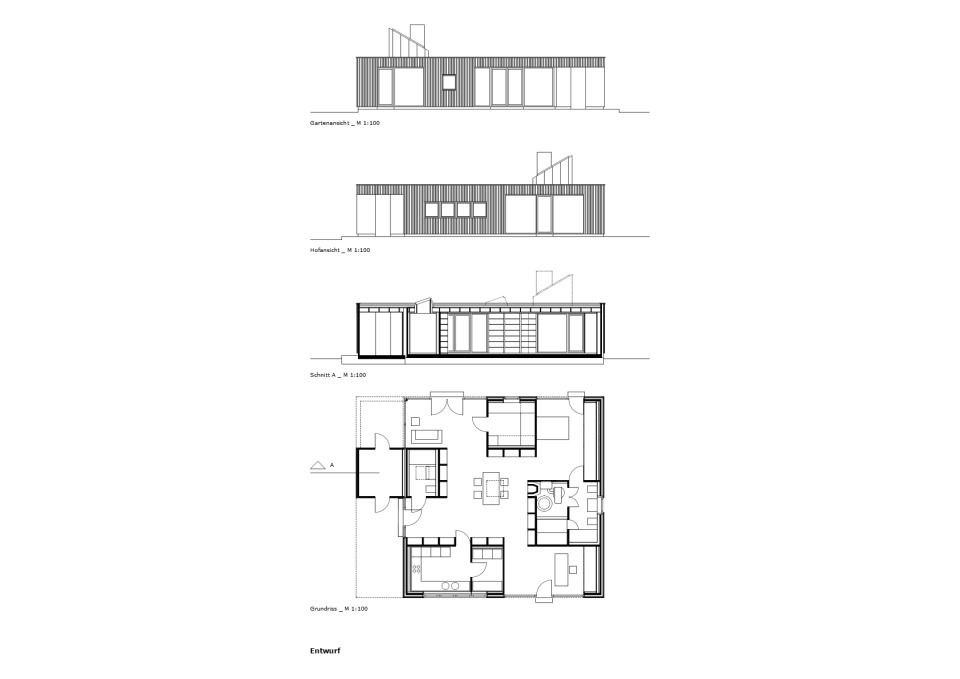

Baukörper - kompakt und eingeschossig

Der eingeschossige, 15x12m große Baukörper versteht sich als Synthese aus Barrierefreiheit und Gebäudekompaktheit. Der vergleichsweise tiefe Grundriss organisiert alle Funktionsbereiche auf einer Ebene und reduziert die Hüllflächen auf das mögliche Minimum. Auf ein Kellergeschoss wurde gänzlich verzichtet und die Dachaufbauten wurden auf das technisch-energetisch Notwendige reduziert.

Grundrissstruktur - funktional und thermisch zoniert

Das eingeschossige Wohnhaus organisiert sich um einen multifunktionalen Zentralraum der zugleich als Wohnraum, Diele und Kaminzimmer dient. Die ihn umgebende Raumzone kontrastiert zwischen gartenbezogen, verglasten und deshalb klimatisch 'dynamischeren' Wohnräumen und introvertierten, klimatisch 'trägeren' Funktionsräumen. Die funktionale Zonierung spiegelt die thermische Zonierung um den im Innern des Hauses liegenden 'Wärme[Energie]Kern'.

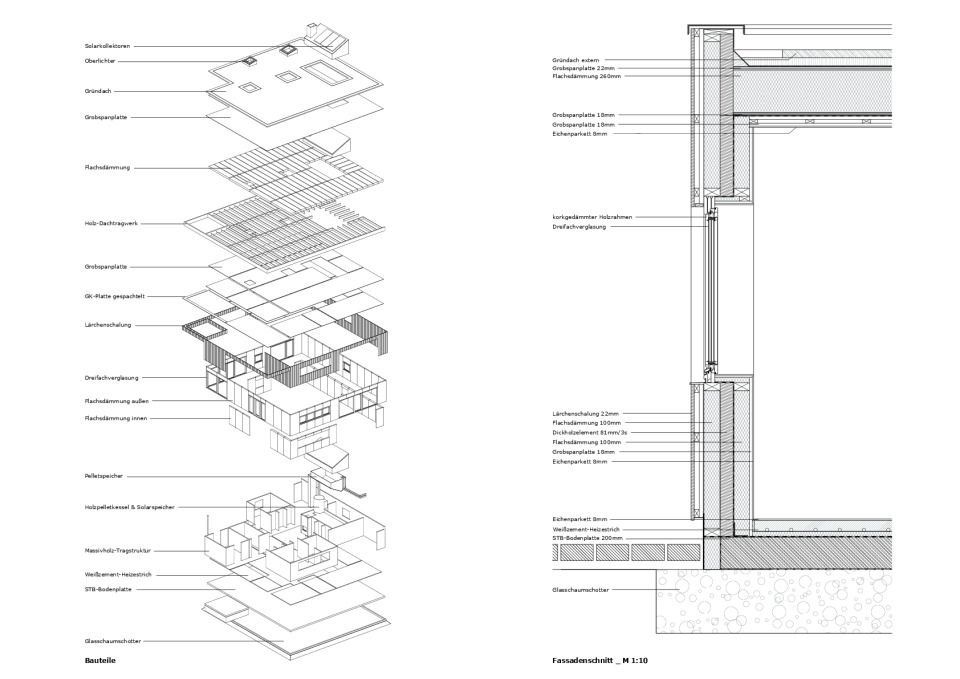

Tragstruktur - Massivholz auf STB-Platte

Die armierte STB-Bodenplatte [ohne Fundamente], unterseitig durch 400mm Glasschaumschotter isoliert, sichert eine wärmebrückenfreie Fundamentierung und dient zugleich als thermisch aktive Speichermasse. Sämtliche Wände wurden tragend, als Massivholzkonstruktion [81mm Dickholzelemente] ausgeführt. Die großformatigen Elemente ermöglichen eine 'schwerere', fugenarme und somit luftdichte [Holz-]Konstruktion.

Material - [nachwachsende] Baustoffe prägen Farbigkeit

Im Sinne des nachhaltigen Materialkonzepts des Hauses blieben die gespachtelten, ungeschliffenen Gipskartondecken der offenen, zentralen Wohn- und Lebensräume unbehandelt und insofern in ihrer Handwerklichkeit sichtbar. Die sich daraus ergebende Oberflächenstruktur korrespondiert mit dem Sichtestrich und der Maserung der geölten Massivholzsichtwände. Gemeinsam bestimmen sie die Innenraumästhetik des Hauses. Im Kontrast dazu werden die Raumoberflächen [und Trockenbaukonstruktionen] der introvertierten, kokonartigen Funktionsräume bekleidet und beschichtet und lassen eigenständige Atmosphären und Raumeindrücke entstehen. Auf der begrenzten Wohnfläche von ca. 120m² entstehen so vielfältige Raumqualitäten.

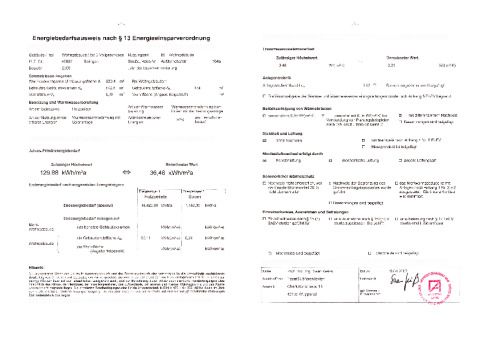

Dämmkonzept - KfW-60 Haus

Ziel des Wärmeschutzkonzepts ist ein, im Vergleich zu den Anforderungen der zum Antragszeitpunkt gültigen EnEV, um 30% niedrigerer Transmissionswärmeverlust. Flachs als nachwachsender Rohstoff kam als primärer Dämmstoff in allen Wand- und Dachkonstruktionen zum Einsatz. Um Wärmebrücken zu vermeiden, wurden durchgehend zwei Dämmschichten [von je 100mm] in den Außenwänden vorgesehen. In Kombination mit nachhaltiger Gebäudetechnik erfüllt das Gebäude so die Anforderungen der Förderrichtlinie für das KfW-Energiesparhaus 60. Dieses Ziel wird durch U-Werte von 0,15-0,25W/m²K im Bereich der opaken Gebäudehülle sichergestellt. Im Bereich der vergleichsweise großflächigen, transparenten Fassadenbauteile kam durchgehend Dreifachverglasung in korkgedämmten Lärchenholzfenstern zum Einsatz. Der so erzielte Uf-Wert beträgt je nach Elementgröße 0,90-1,00W/m²K.

Regenerative Wärmeversorgung - erneuerbare Energien

Die Warmwasserbereitung erfolgt über eine 7m² große, dachintegrierte, über dem Energiekern angeordnete Solaranlage. Der verbleibende [Rest-]Wärmebedarf wird über einen 8kw Holzpelletkessel [mit Fußbodenheizung] zur Verfügung gestellt. Somit erfolgt die Wärmeversorgung des Gebäudes zu 92% aus erneuerbaren Energien. Der hierfür erforderliche Pelletspeicher von ca. 5m³ wurde im Dachaufbau des Energiekerns unter der Kollektoranlage angeordnet.