Städtebauliche Zielsetzung

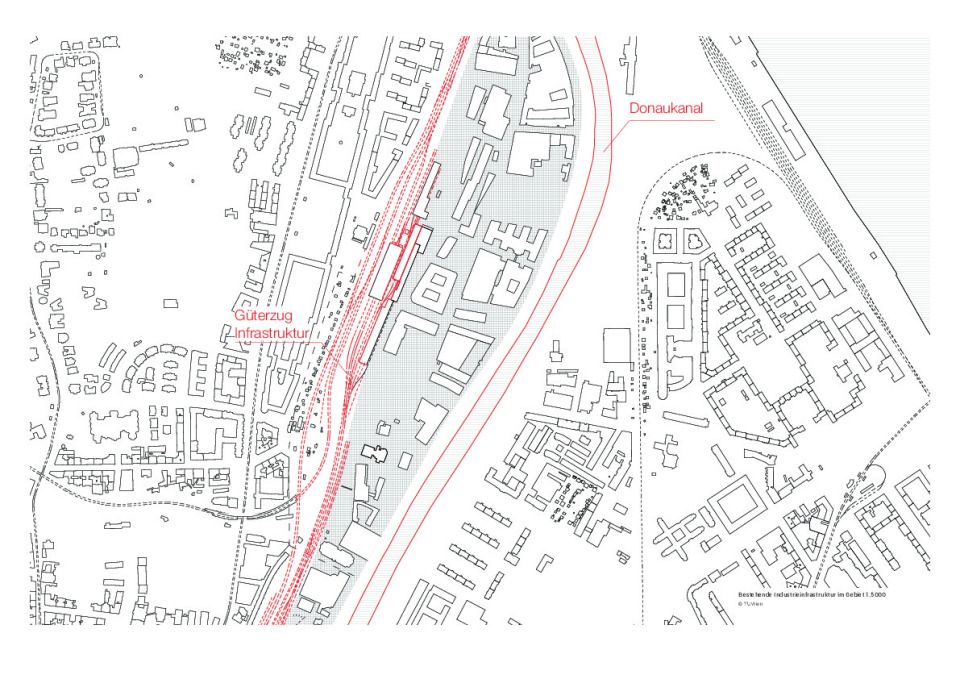

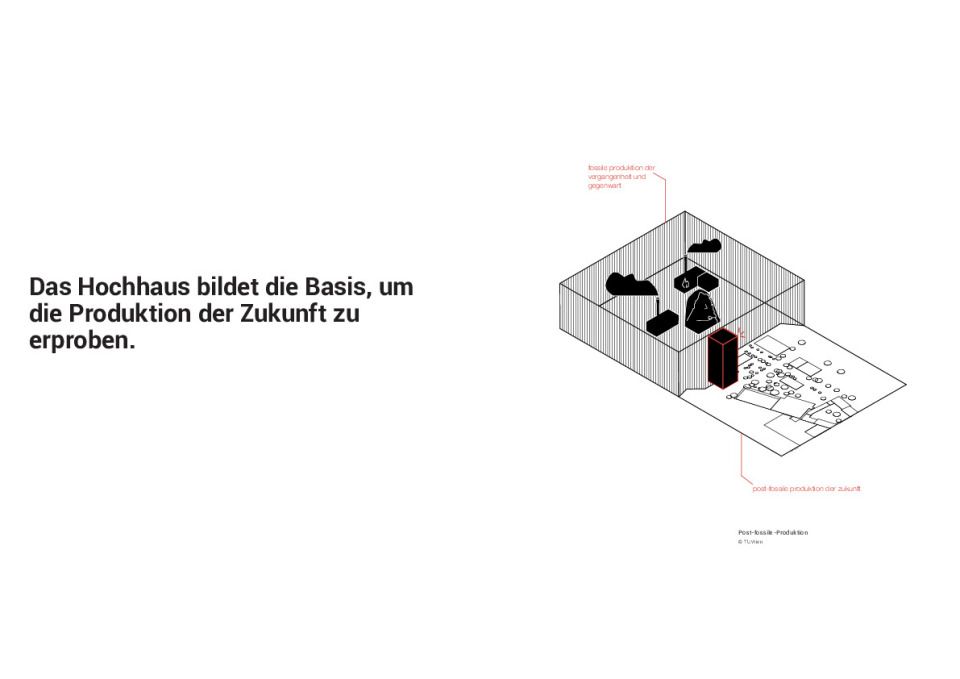

Ziel des Entwurfs ist es, das brachliegende Industriegebiet in ein zukunftsfähiges Produktionsquartier zu transformieren. Im Fokus stehen postfossile Produktionsprozesse, kurze Liefer- und Herstellungsketten sowie die enge Verzahnung mit aktueller Forschung. Das Stadtentwicklungsgebiet wird von Bahnschienen und dem Donaukanal gerahmt – ein logistisch wertvoller Standort, der den Transport zum Stadtzentrum und eine lokale, urbane Produktion ermöglicht.

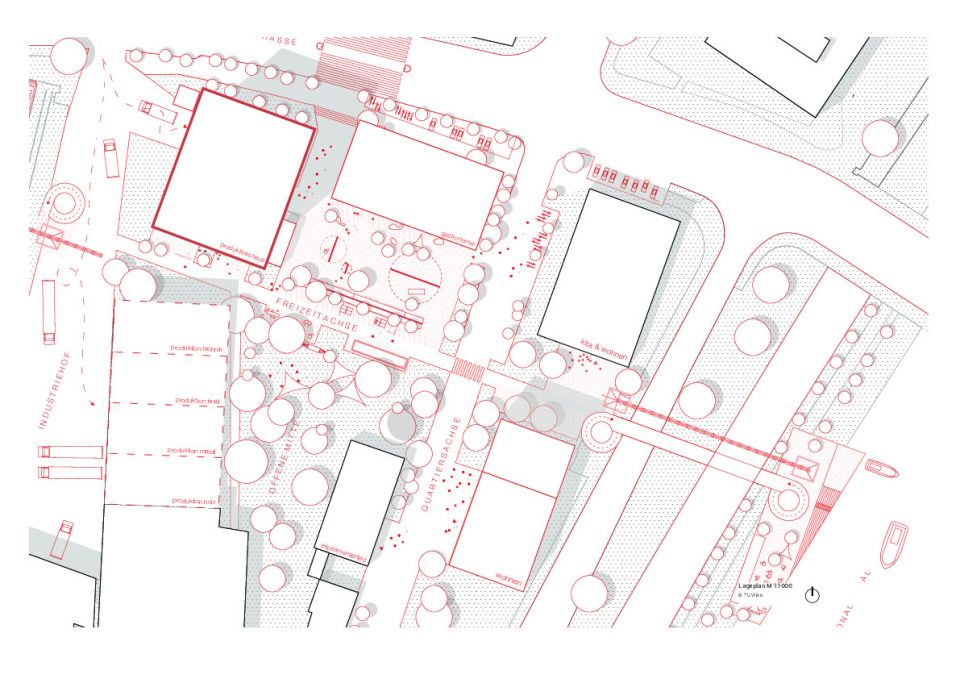

Durch neue städtebauliche Achsen wird das Quartier gegliedert und zoniert. Entlang der neuen Freizeitachse entstehen Zugänge zu Bestandsgebäuden, neuen Wohnbauten sowie öffentlichen Angeboten. Diese Achse verbindet die Bahnschienen mit dem Donaukanal und ermöglicht durch vorgesehene Kräne auch den An- und Abtransport von Materialien. Das Produktive Haus markiert den Auftakt des Quartiers und bildet gemeinsam mit einem neu geschaffenen Pavillon am urbanen Platz den Zugangspunkt.

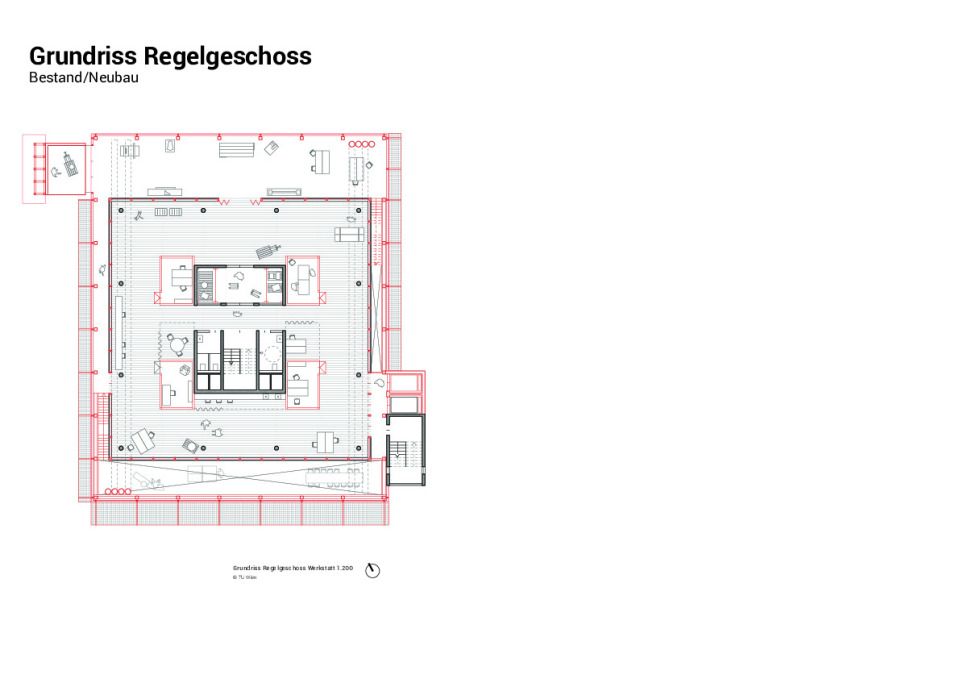

Transformation des Bestands

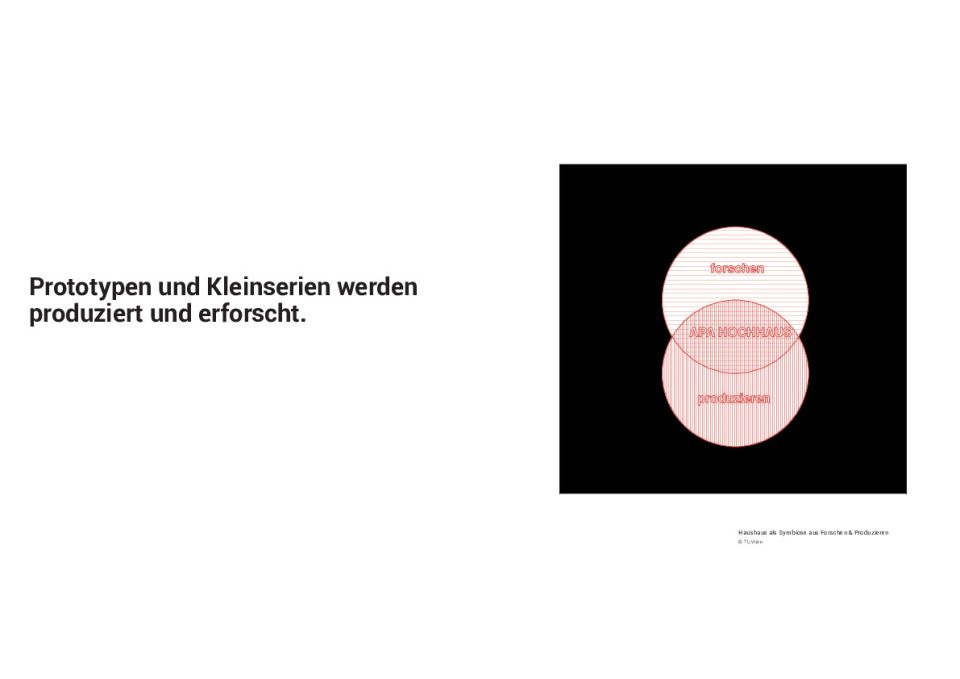

Die bestehende Stahlbetonstruktur bildet das Rückgrat einer vertikal organisierten Produktionslandschaft. Logistik, Fertigung und Energieversorgung werden hier effizient übereinandergeschichtet. Das Konzept widersetzt sich der klassischen Trennung von Forschung und Industrie: Produktion, Recycling und Forschung werden direkt ins urbane Gefüge integriert. Das Hochhaus wird so zum Symbol einer zirkulären Stadt und setzt einen Impuls für die Entwicklung des angrenzenden Gebiets Gunoldstraße Süd.

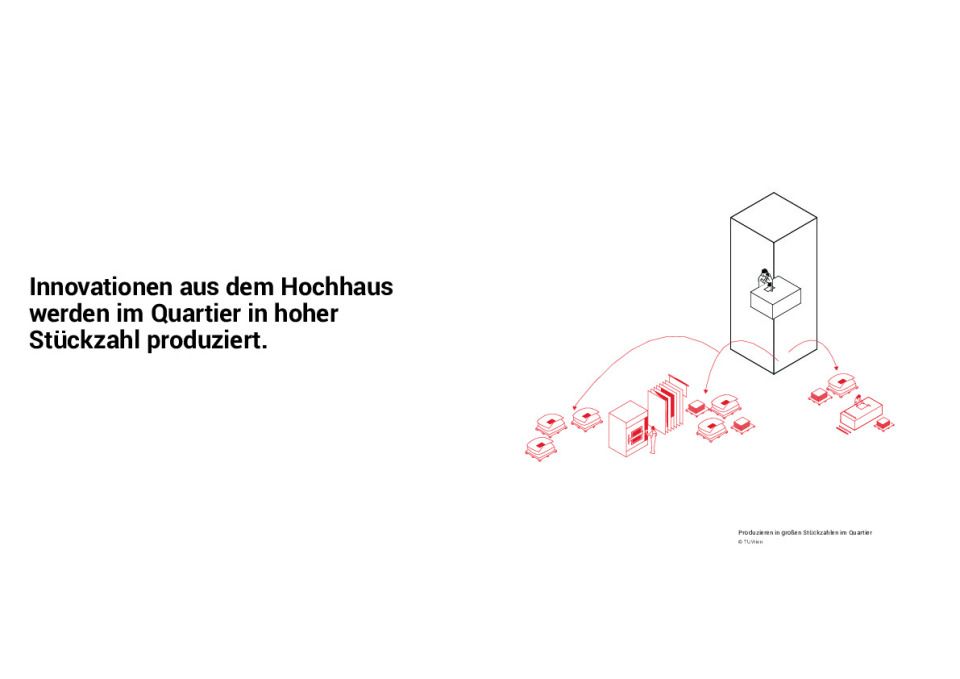

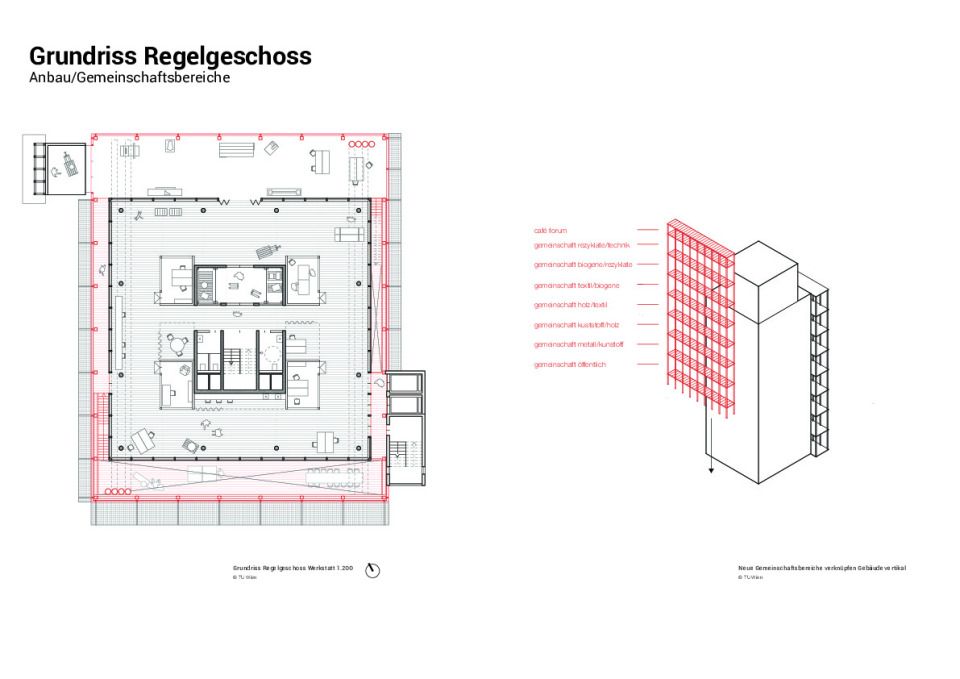

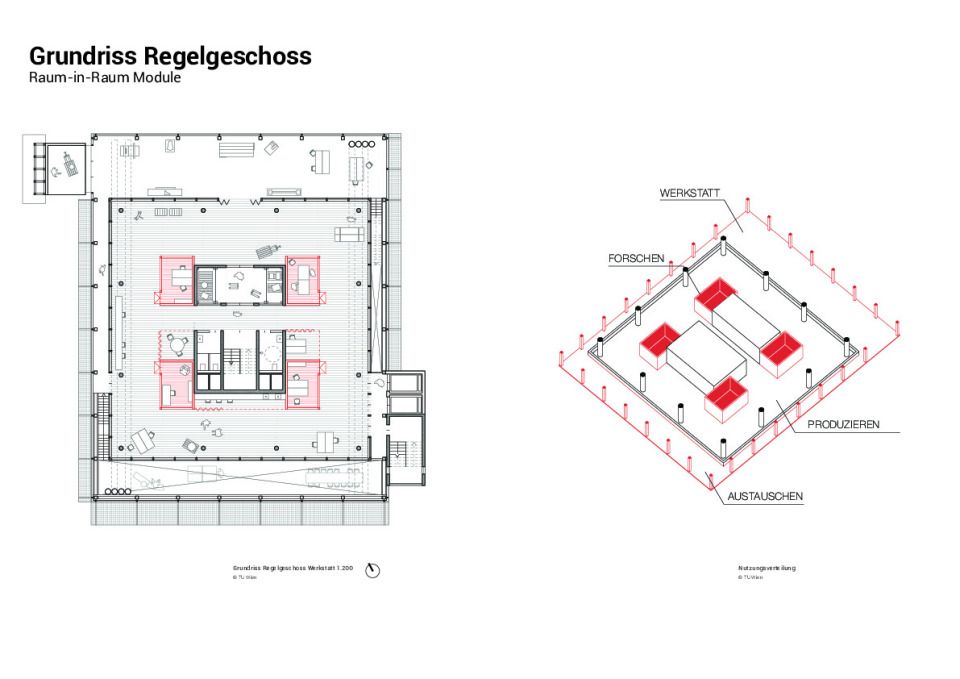

Im Produktiven Haus werden Kleinserien und Prototypen entwickelt, erprobt und produziert, während Innovationen im Quartier in größerem Maßstab umgesetzt werden. Das urbane Produzieren wird im neuen Forum öffentlich sichtbar und diskutiert.

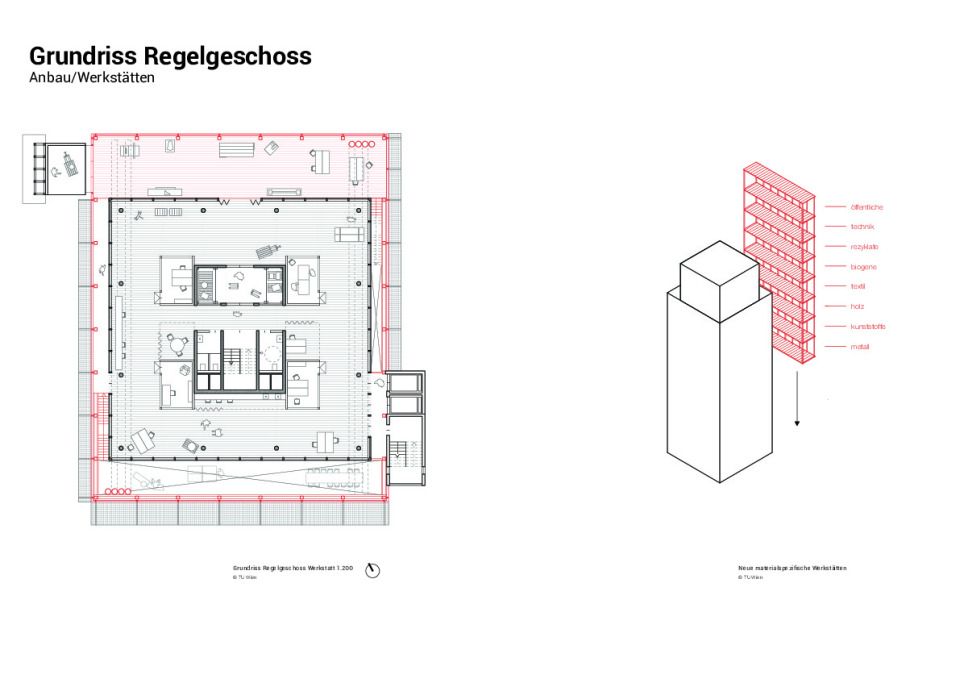

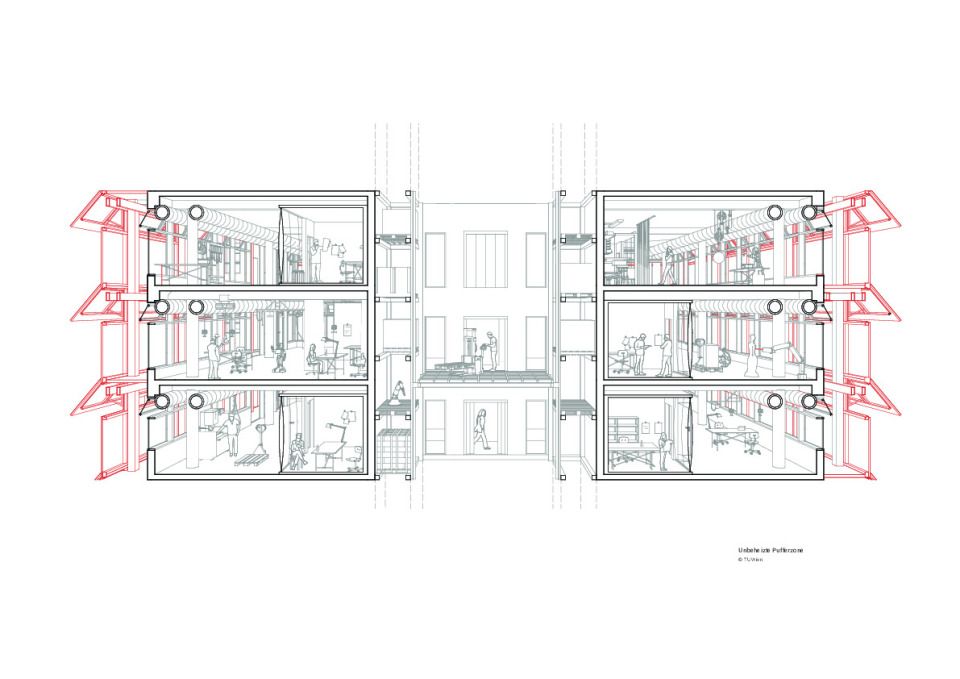

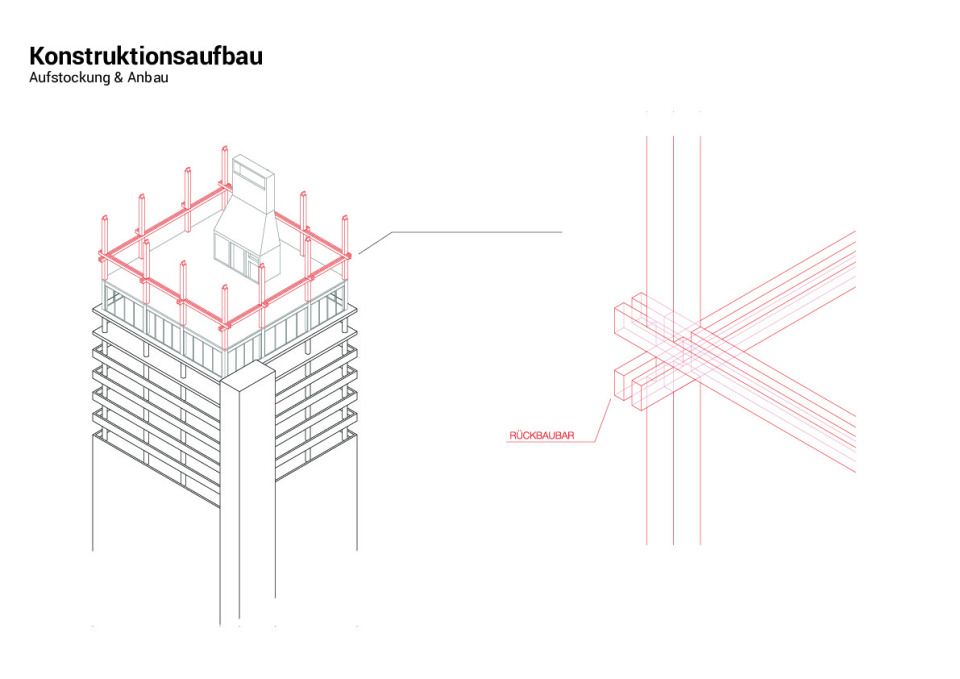

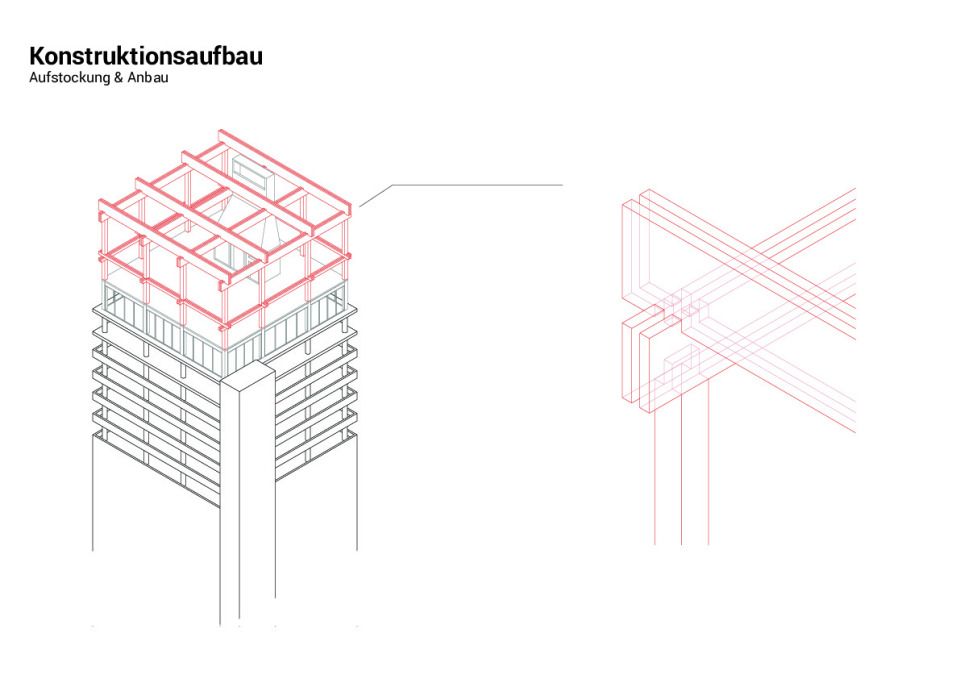

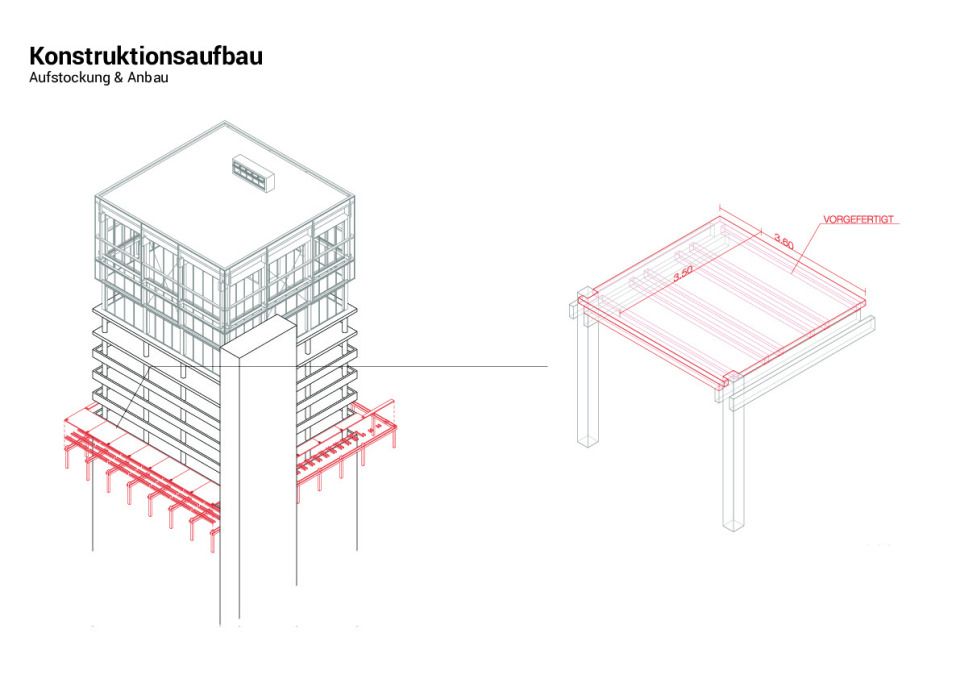

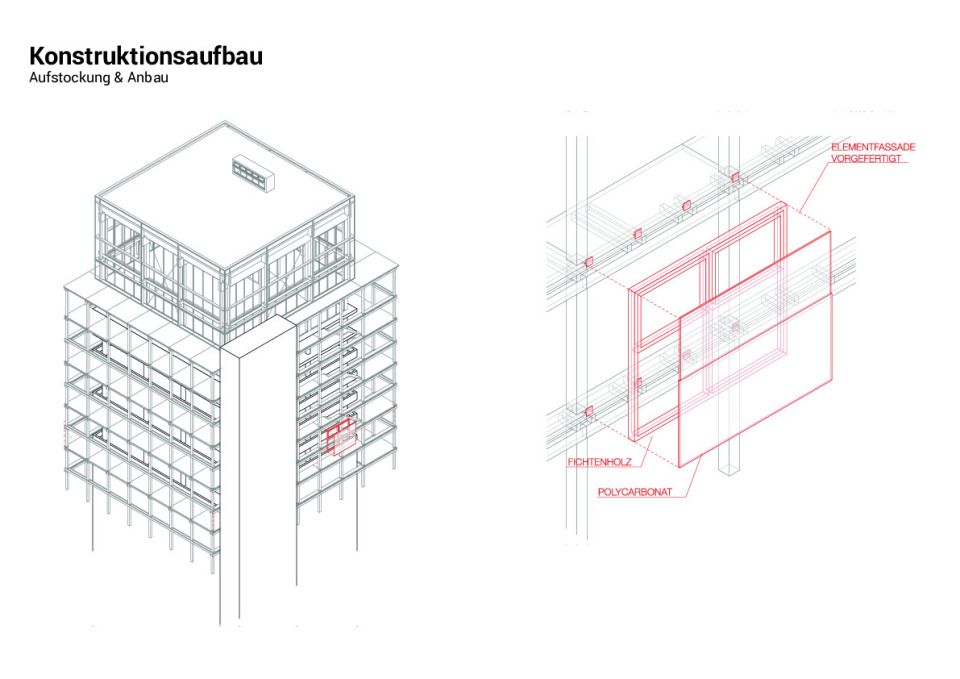

Der Bestand wird durch eine filigrane Holzstruktur ergänzt, die jene räumlichen Qualitäten schafft, die der Stahlbetonbau allein nicht leisten kann. Über jeweils zwei Geschosse hinweg entstehen materialspezifische Werkstätten im Norden und gemeinschaftlich genutzte Räume im Süden, die den Austausch zwischen den Materialgruppen fördern. Die Erschließung erfolgt über die Ost- und Westseite.

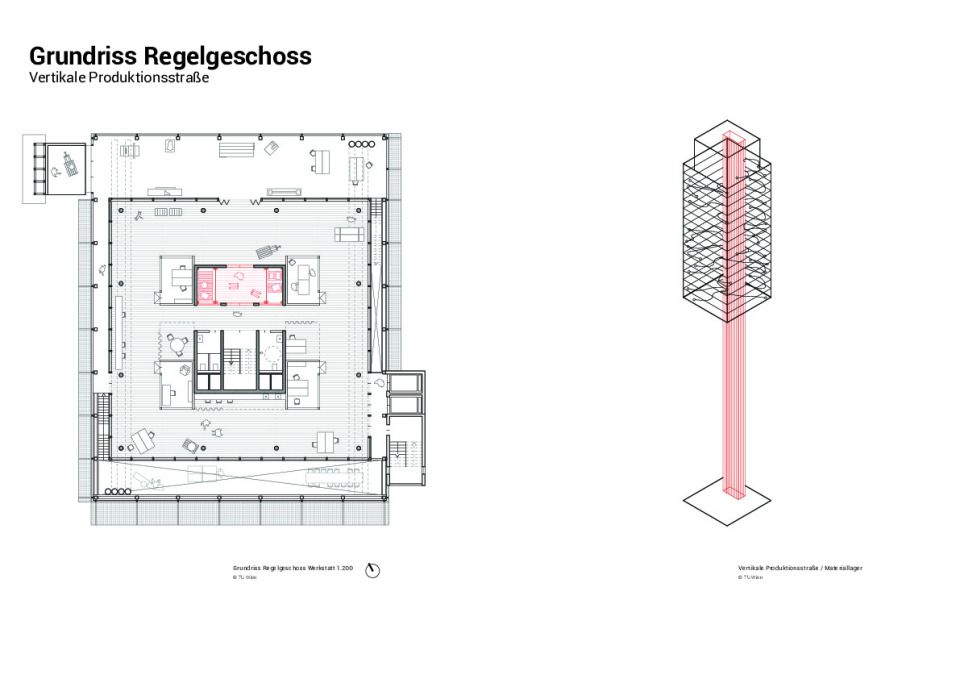

Herzstück des Entwurfs ist die vertikale Produktionsstraße im ehemaligen Aufzugsschacht. Sie verbindet alle Geschosse und ermöglicht den Materialtransport sowie die Übergabe von Prototypen auf jeder Ebene.

Die Bestandsstruktur bleibt in ihrer rohen Form erhalten und wird nur durch minimale, rückbaubare Eingriffe ergänzt.

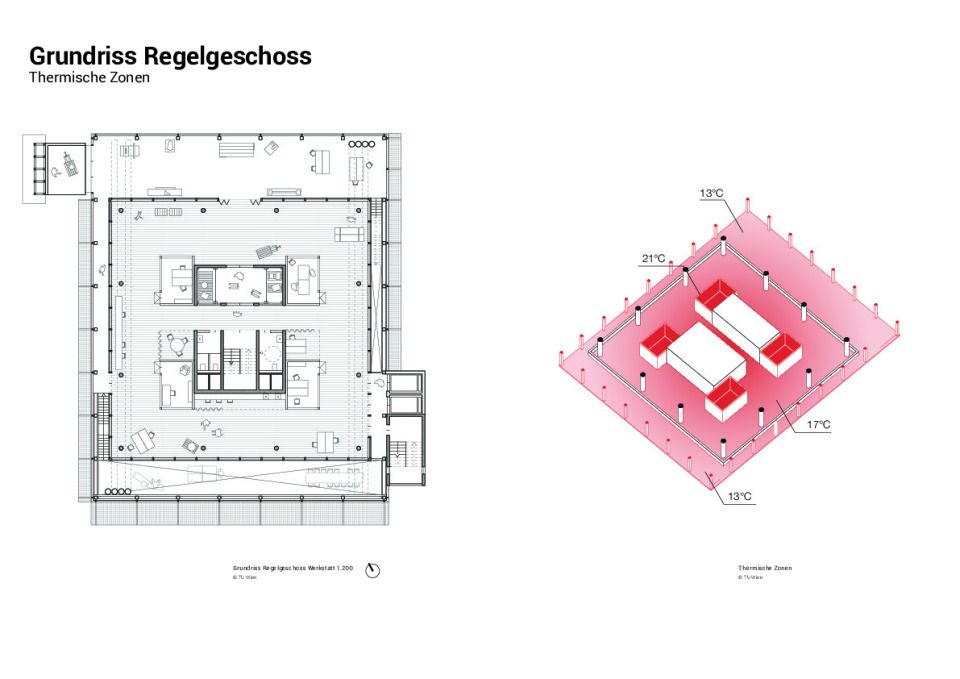

Thermische Zonen

Der Entwurf wird in verschiedene thermische Zonen gegliedert, da die Produktion selbst keine all zu hohen klimatischen Anforderungen stellt. Die umlaufenden Anbauten fungieren als unbeheizte Pufferzone, die vor sommerlicher Überhitzung schützt und Wärmeverluste im Winter reduziert. Dadurch kann der Bestand ohne zusätzliche Dämmung genutzt werden und bleibt auch im Winter auf produktionstauglichen Temperaturen. Für prozessbegleitendes Forschen und präzise Handarbeiten werden gedämmte, eingestellte Raummodule integriert, die gezielt beheizt und auf höhere Komfortanforderungen abgestimmt sind.

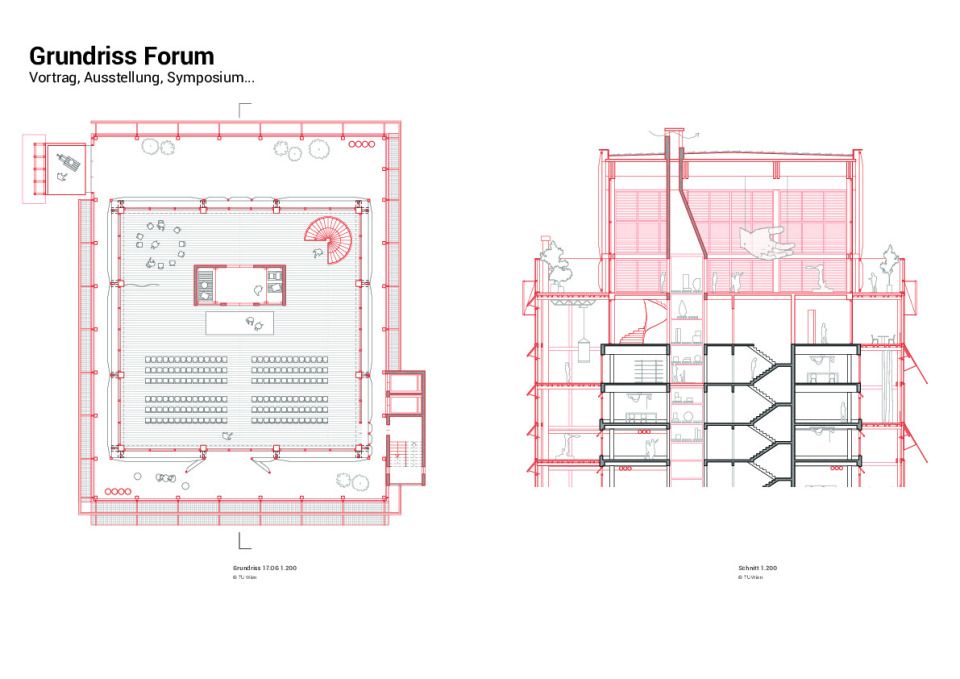

Forum

Das urbane Produzieren und die Erforschung der Industrie der Zukunft werden im Forum für die Öffentlichkeit sichtbar. Der Zugang erfolgt über das erste Aufstockungsgeschoss. Das Forum selbst ist ein multifunktionaler Raum, der für Ausstellungen und Symposien genutzt werden kann. Die vertikale Produktionsstraße wird bis ins Forum weitergeführt, sodass Produktionsprozesse und Innovationen hier sichtbar bleiben.

Das Forum wird in einer demontierbaren Zangenkonstruktion errichtet, die durch ihr Stecksystem einen hohen Rückbau- und Wiederverwendungsgrad ermöglicht. Die Fassadenelemente des Forums sind an diese Zangenkonstruktion eingespannt, ebenso das Dach.

Das Produktive Haus als Energiesystem

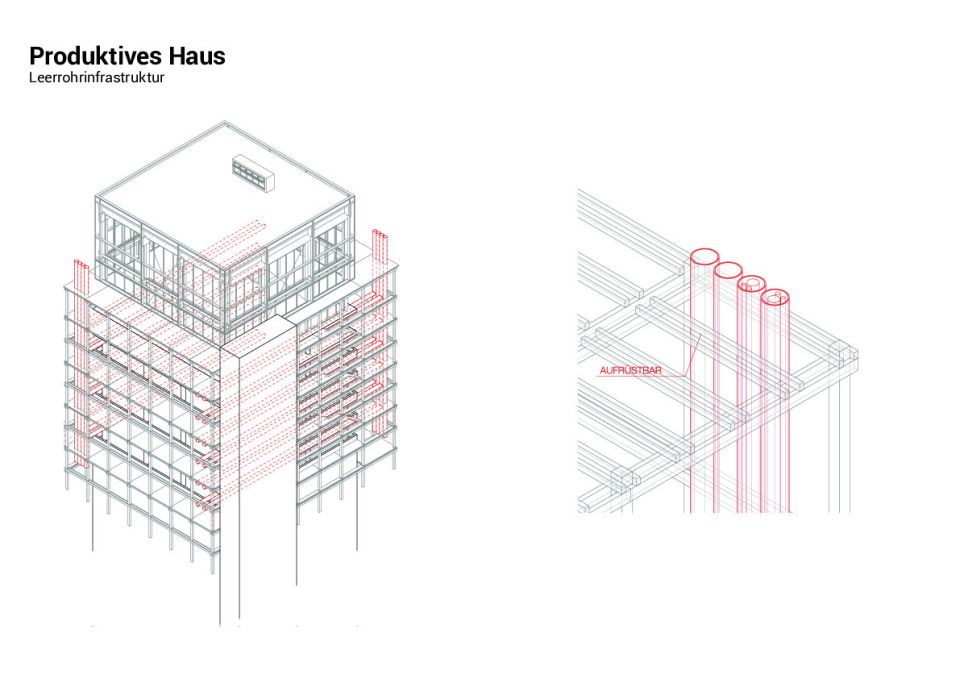

Das Produktive Haus arbeiet aktiv mit: Es nutzt, speichert und erzeugt Energie und bietet eine erweiterbare Infrastruktur, die auf zukünftige Anforderungen flexibel reagieren kann. In den Anbauten im Norden und Süden werden vertikale Leerrohre für eine flexible spätere Nachrüstung integriert.

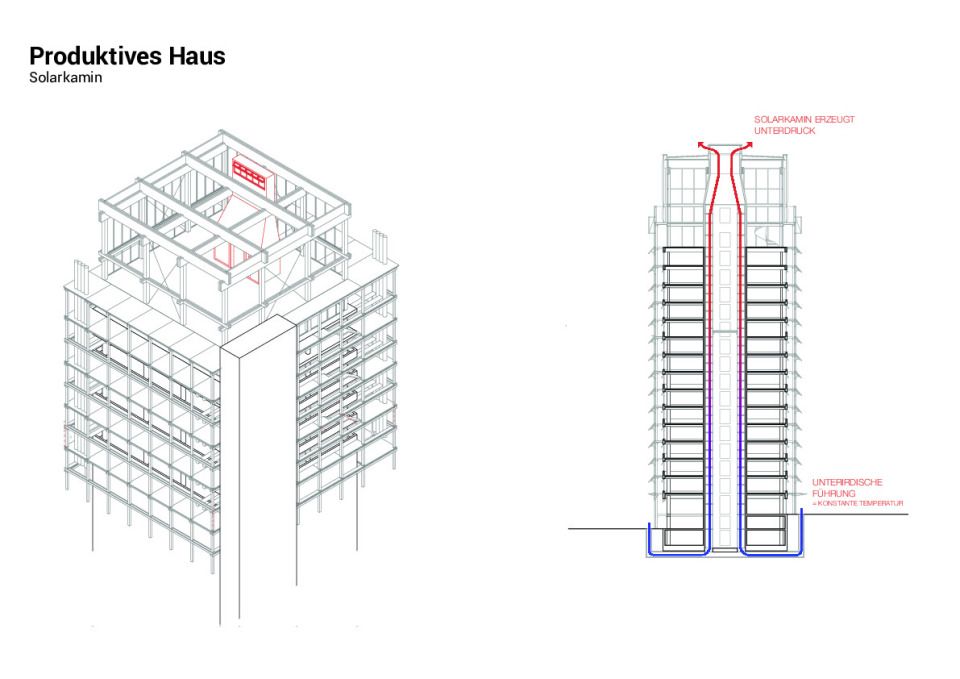

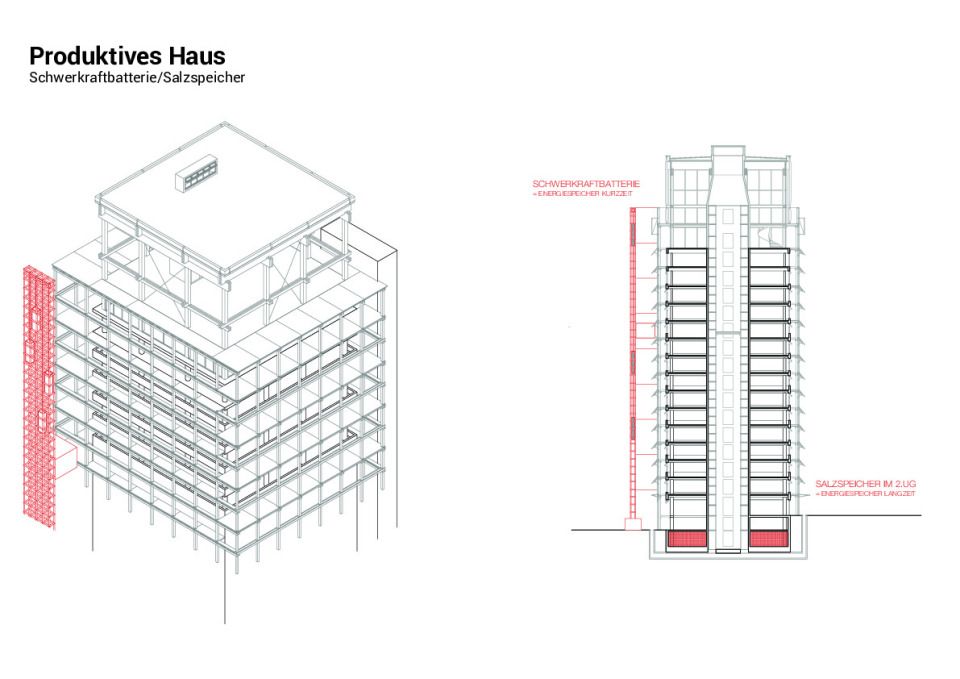

Der Bestandskern wird in einen Solarkamin transformiert. Die transluzenten Photovoltaik-Fassadensegel dienen gleichzeitig als Verschattungselemente und als Energieerzeuger. Eine Schwerkraftbatterie und ein Salzspeicher ermöglichen die Speicherung der erzeugten Energie.