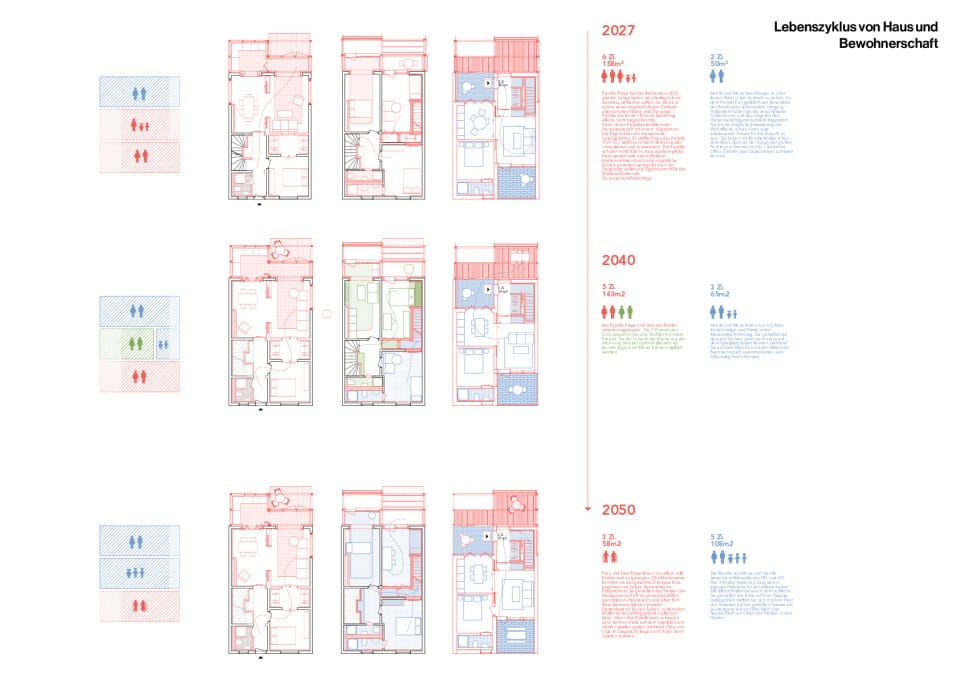

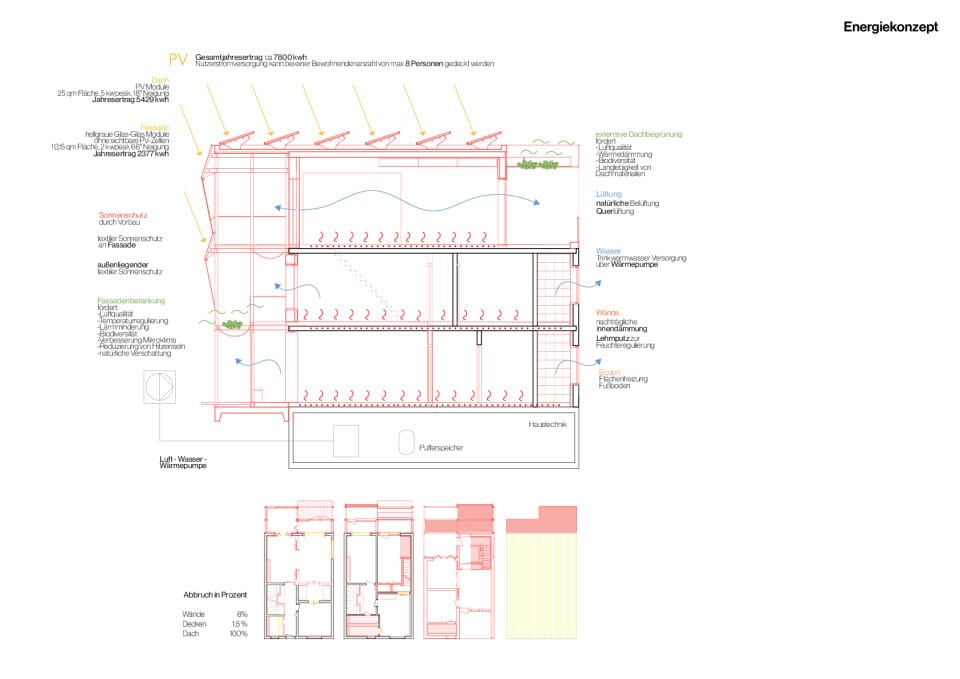

Der Entwurf, das sogennante 'Projekt Furi' zeigt eine Idee auf, wie tradierte Reihenhaustypologien in bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Wohnformen umzustrukturiert werden können. Durch die konzipierte Umstrukturierung und Optimierung wird die Struktur, die heute von zwei bis drei Personen bewohnt wird, in ein Raumangebot transformiert, welches zukünftig von bis zu acht Menschen bewohnt werden kann.

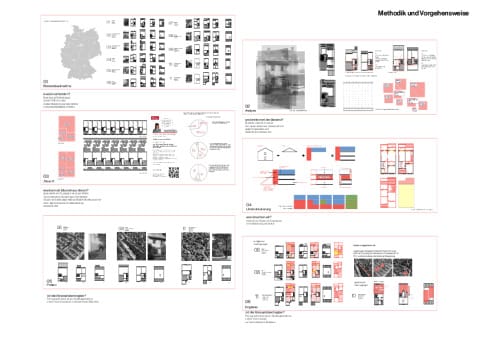

Das Konzept wurde anhand des empirisch nachgewiesenen, sogenannten ,Haus 0‘ entwickelt. Dieses steht stellvertretend für die Bestandshäuser der 60er bis 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das Konzept ist damit ortsungebunden einsetzbar.

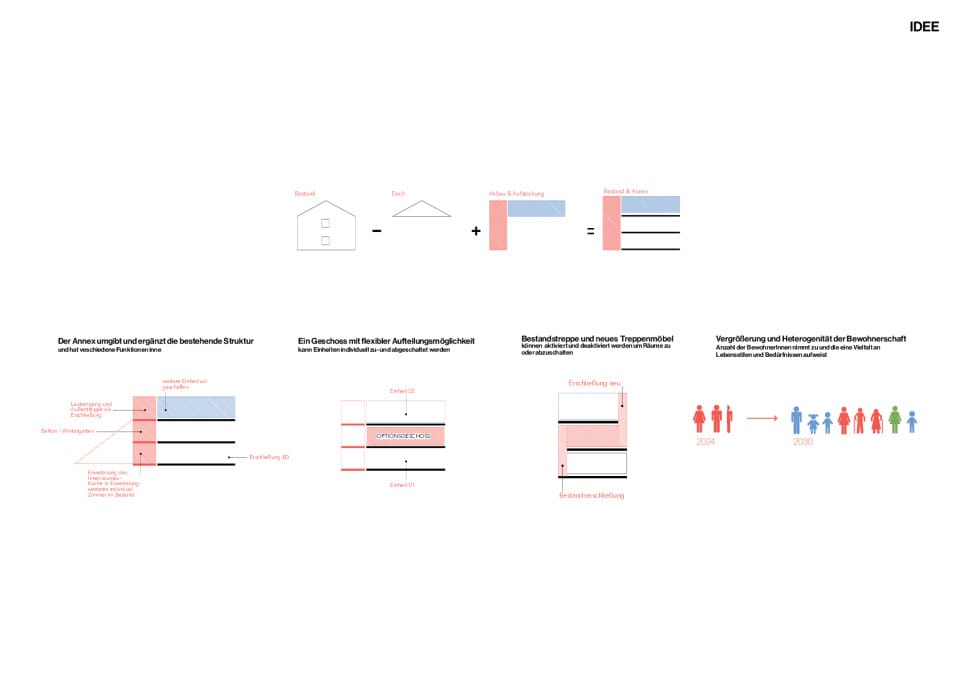

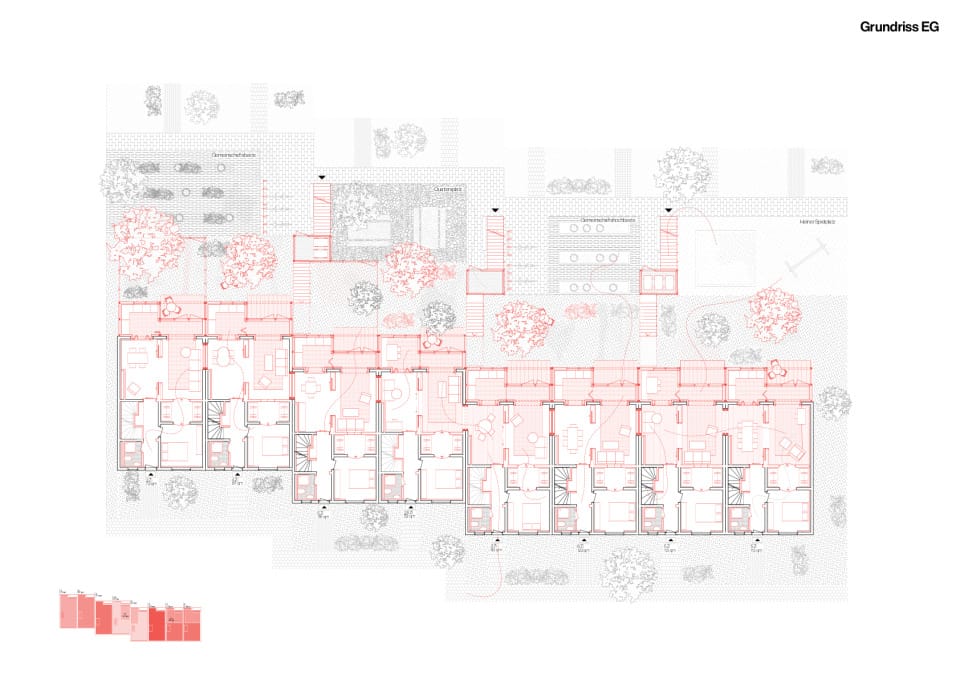

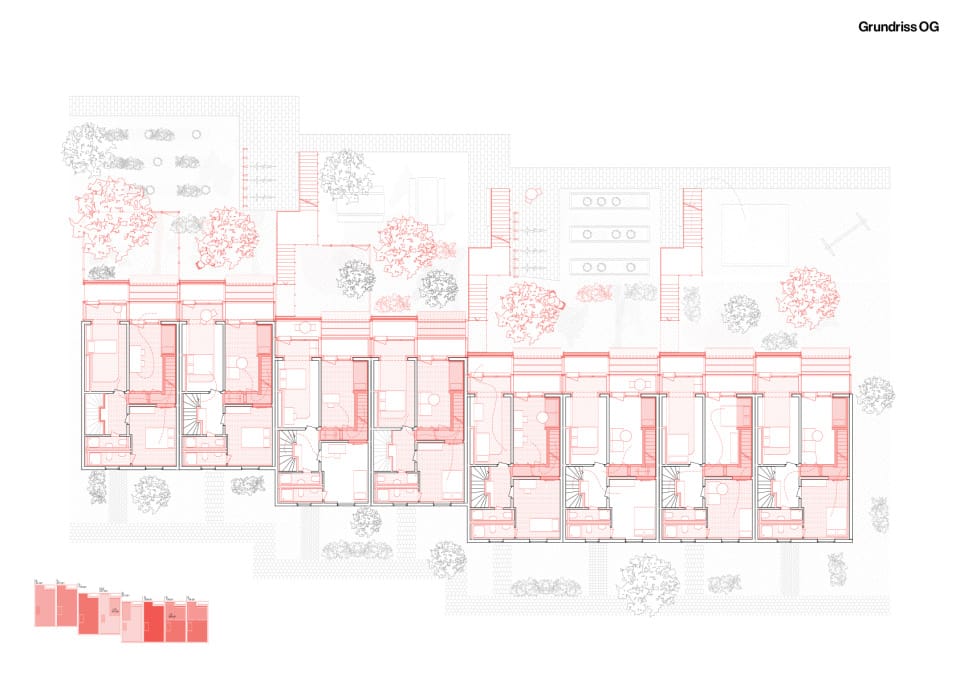

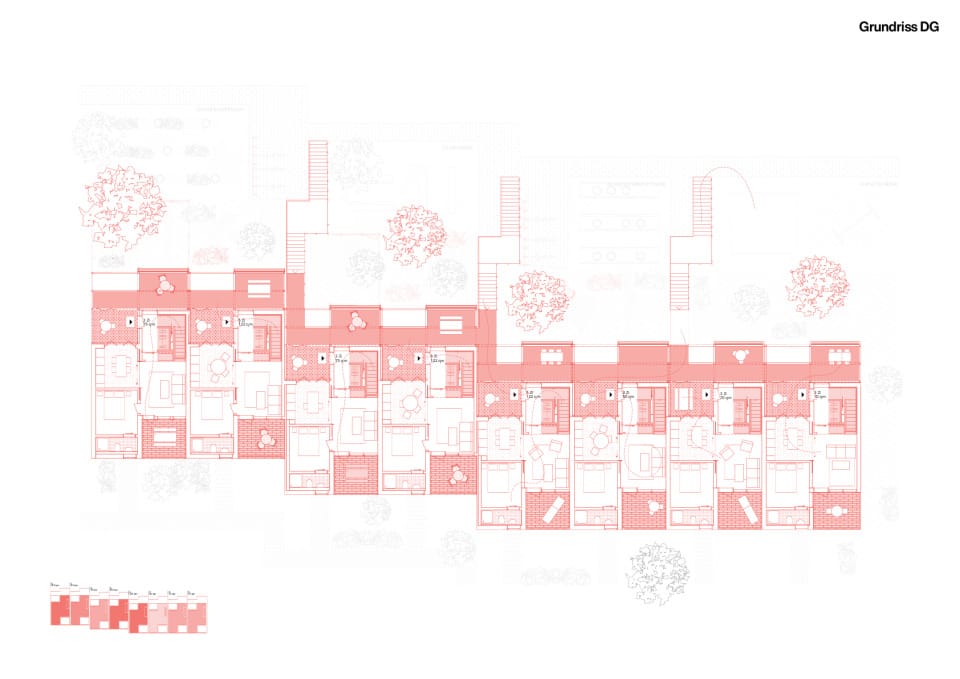

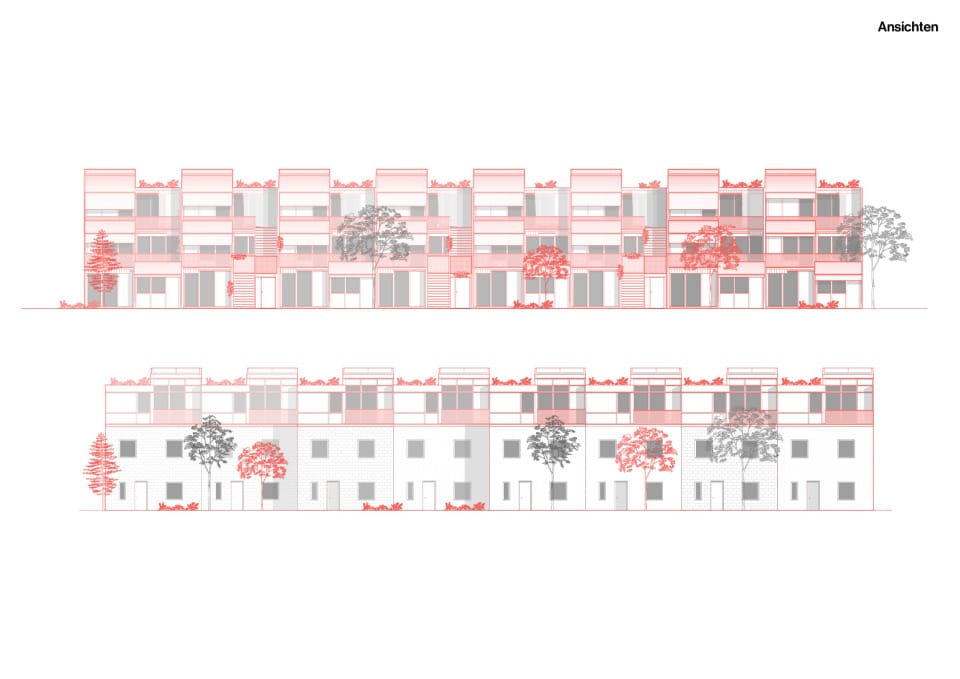

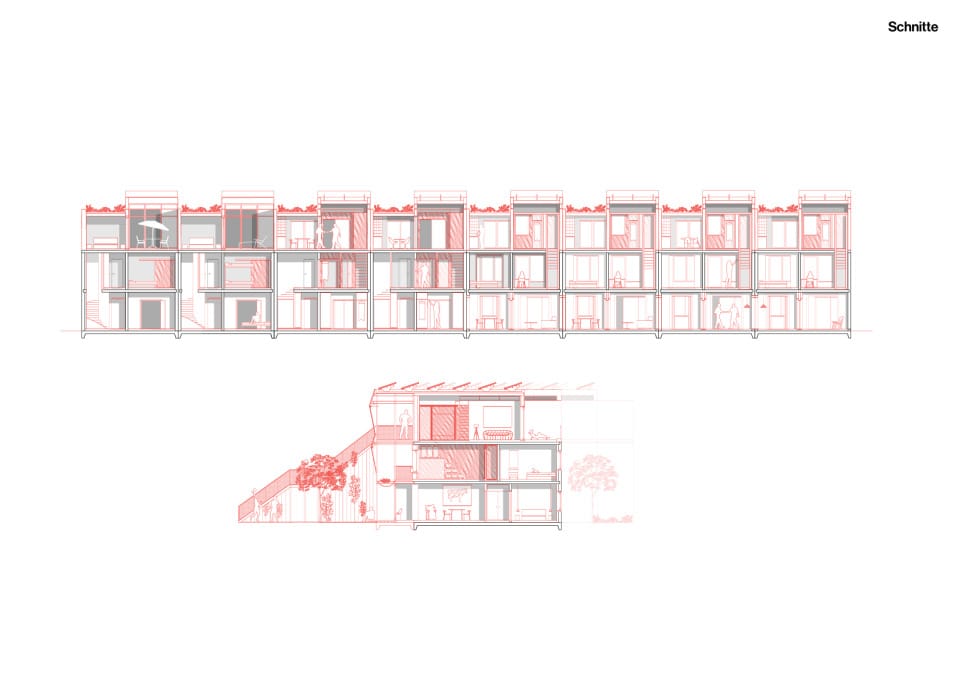

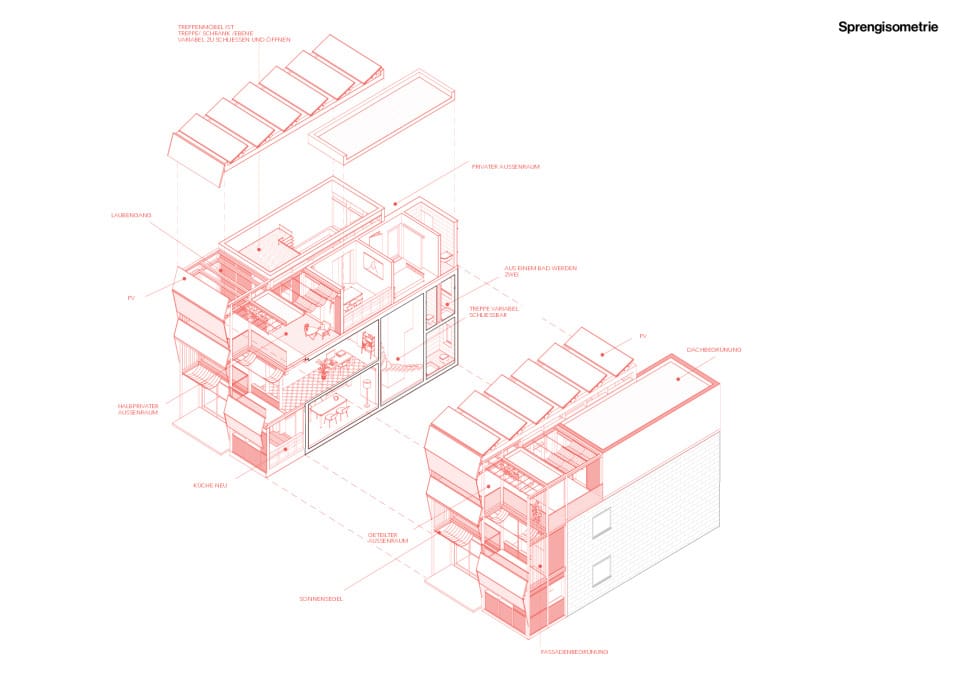

Außen wirkt dabei ein Anbau, der gartenseitig eine Schicht und auf dem Dach eine Aufstockung ausbildet. Die Aufstockung schafft Raum für weitere Einheiten, welche über den Laubengang im Anbau erschlossen werden.

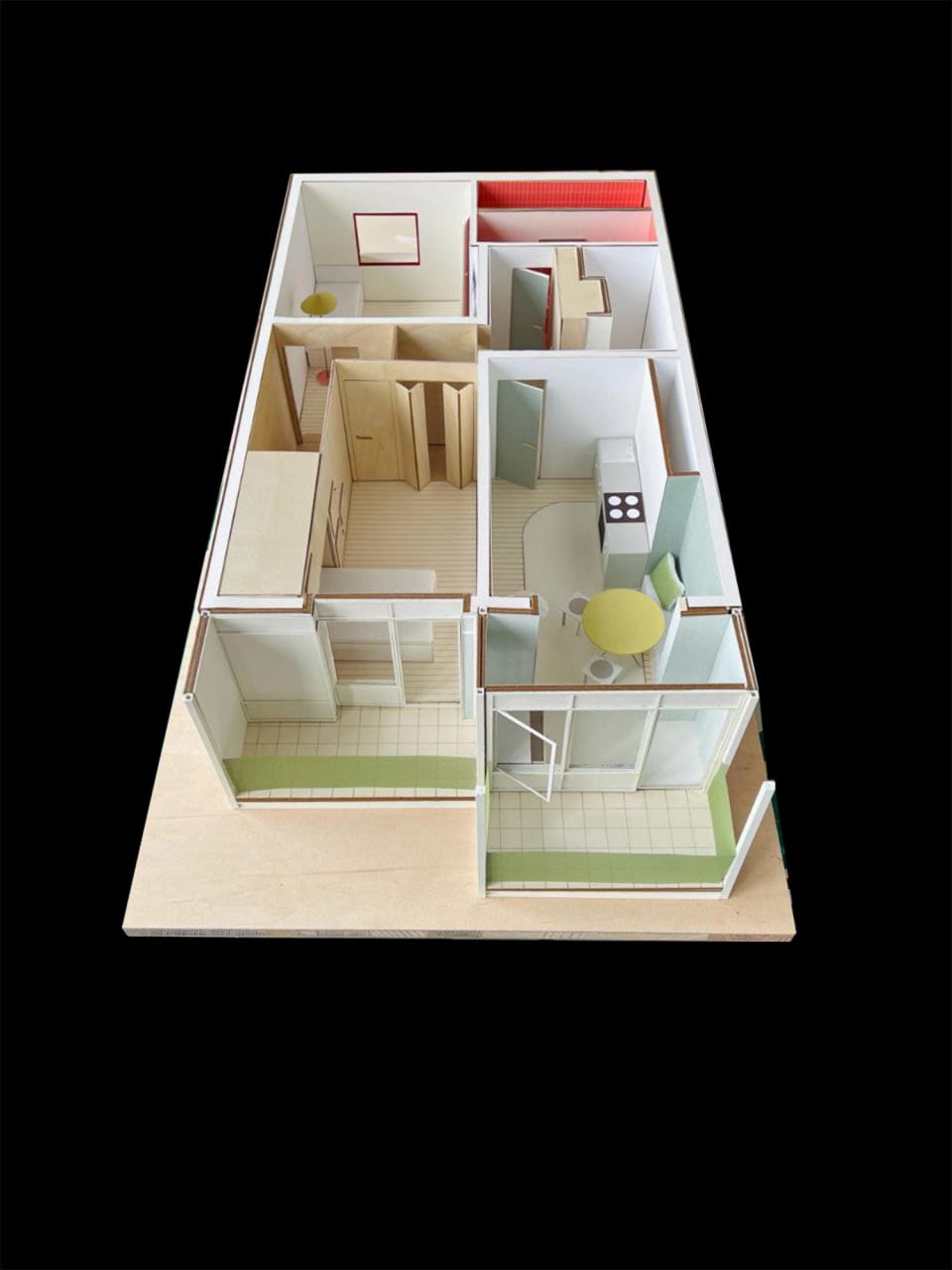

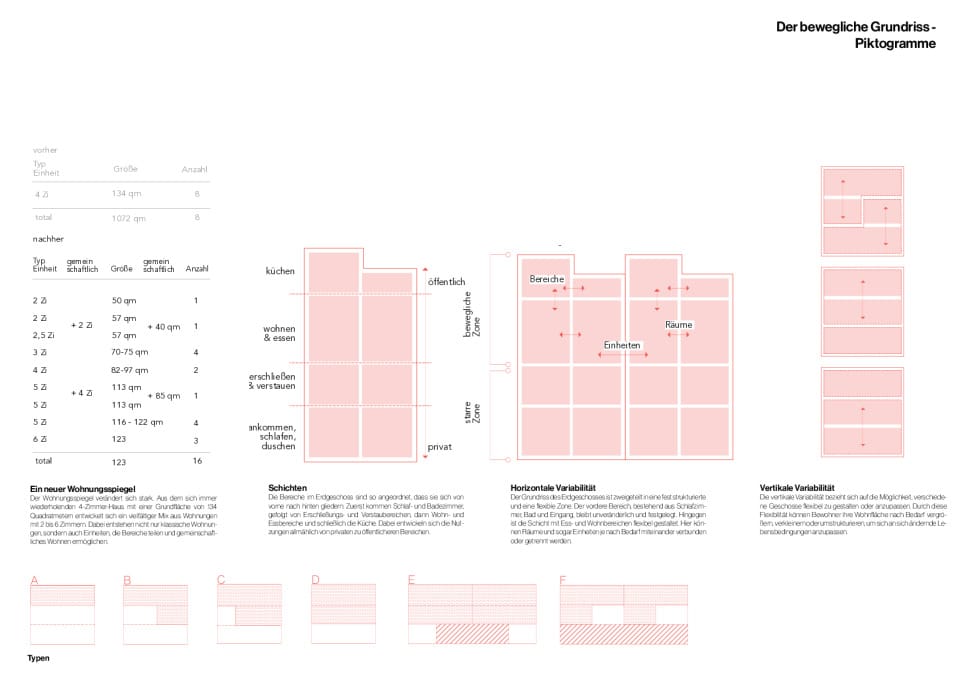

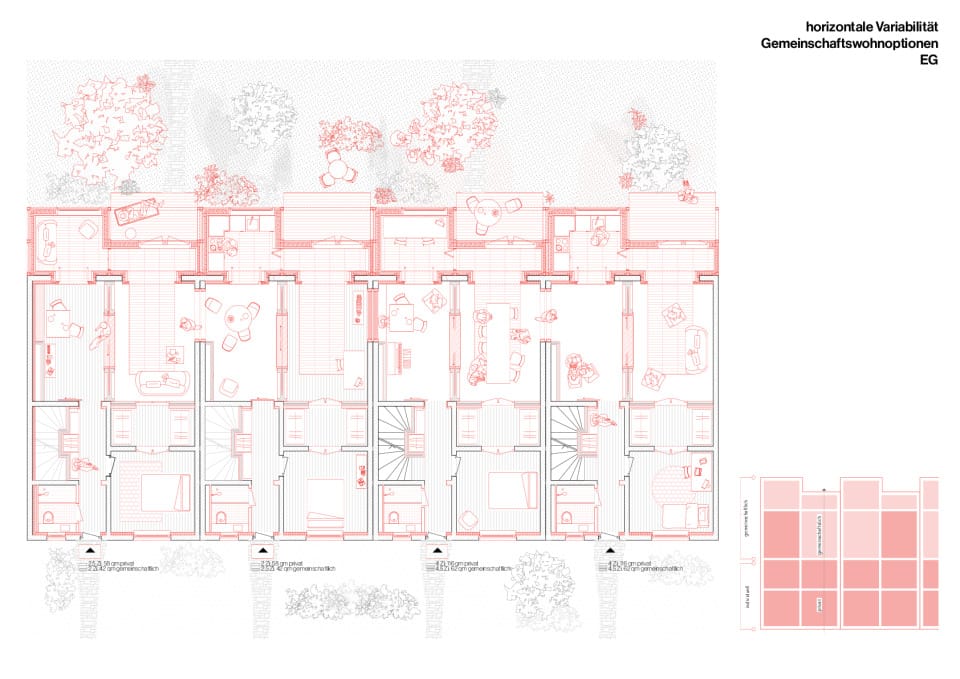

Räumlich bildet der Anbau im Erdgeschoss eine Küche aus. Somit kann die ehemalige Küche als weiterer Individualraum genutzt werden, was das Erdgeschoss von den oberen Geschossen unabhängig bewohnbar macht. Ein weiterer Gewinn des Anbaus ist die Zuschaltbarkeit des Mittelgeschosses. Im Inneren kommt das sogenannte Treppenmöbel zur Anwendung. Es fungiert als Türenkabinett.

Je nachdem wie Türöffnungen des Möbels geöffnet und verschlossen werden, entstehen verschiedene Situationen und werden neue Nutzungsszenarien ermöglicht.

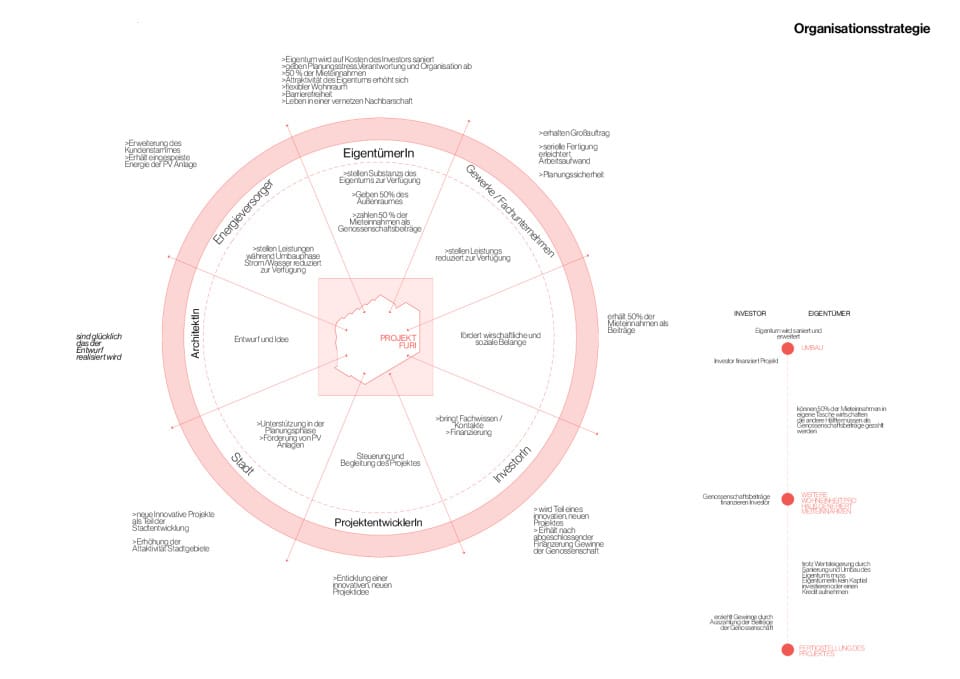

Desweiteren wurde eine Strategie überlegt, die aufzeigt, wie ein solches Projekt in der Realität umgesetzt, finanziert und organisiert sein könnte und damit über das ursprüngliche Sichtfeld der Architektur hinaus geht. Es wird dargelegt, wie EigentümerInnen motiviert und begeistert werden, ihr Haus umzubauen. Es wird aufgezeigt, was das Interesse eines Investors wecken kann und wie bei solchen Projekten die Stadt unterstützend wirken kann aber auch Mehrwerte für die Allgemeinheit geschaffen werden können.

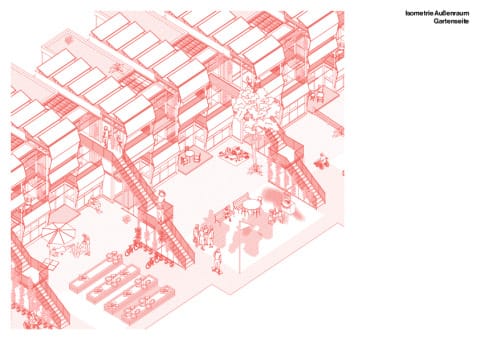

Ein wesentlicher Schritt in der Umgestaltung des gartenseitigen Außenraumes, ist die Bereitstellung eines Teils des privaten Gartens durch die BewohnerInnen für die Schaffung öffentlich zugänglicher Bereiche. Dazu zählen ein Quatiersplatz, Gemeinschaftsbeete und Hochbeete, Fahrradstellplätze und ein kleiner Spielplatz. Diese öffentlichen Bereiche können nicht nur das soziale Miteinander fördern, sondern auch zur Entwicklung einer neuen Identität der Nachbarschaft beitragen.

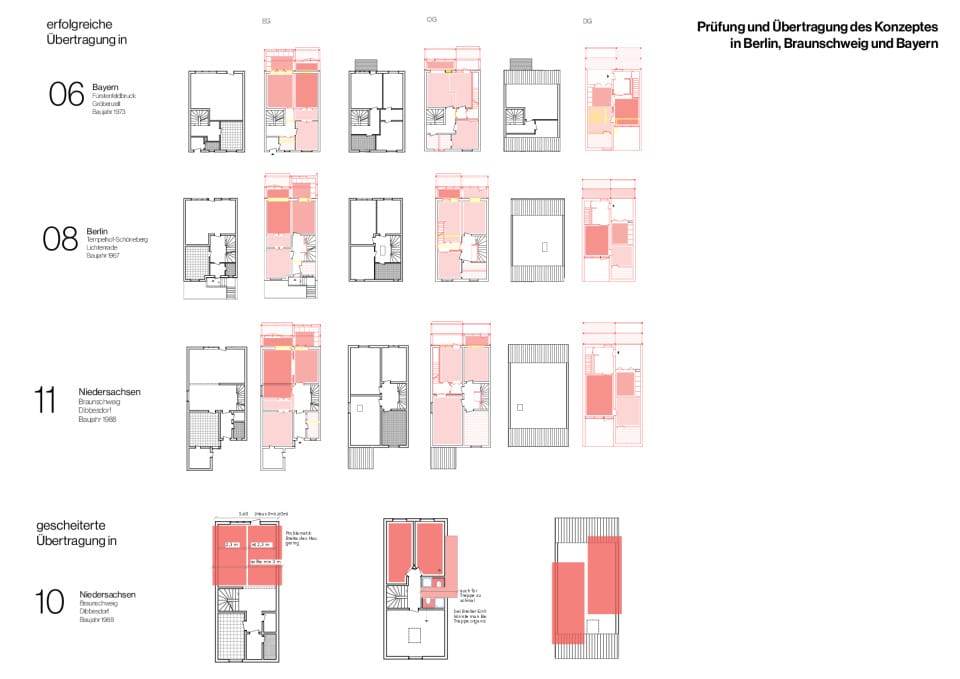

Zur Prüfung des entickelten Konzeptes wurde der Entwurf dann beispielhaft auf drei real existierenden Bestände in Berlin, München und Braunschweig übertragen.

Das Konzept wurde anhand des empirisch nachgewiesenen, sogenannten ,Haus 0‘ entwickelt. Dieses steht stellvertretend für die Bestandshäuser der 60er bis 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das Konzept ist damit ortsungebunden einsetzbar.

Außen wirkt dabei ein Anbau, der gartenseitig eine Schicht und auf dem Dach eine Aufstockung ausbildet. Die Aufstockung schafft Raum für weitere Einheiten, welche über den Laubengang im Anbau erschlossen werden.

Räumlich bildet der Anbau im Erdgeschoss eine Küche aus. Somit kann die ehemalige Küche als weiterer Individualraum genutzt werden, was das Erdgeschoss von den oberen Geschossen unabhängig bewohnbar macht. Ein weiterer Gewinn des Anbaus ist die Zuschaltbarkeit des Mittelgeschosses. Im Inneren kommt das sogenannte Treppenmöbel zur Anwendung. Es fungiert als Türenkabinett.

Je nachdem wie Türöffnungen des Möbels geöffnet und verschlossen werden, entstehen verschiedene Situationen und werden neue Nutzungsszenarien ermöglicht.

Desweiteren wurde eine Strategie überlegt, die aufzeigt, wie ein solches Projekt in der Realität umgesetzt, finanziert und organisiert sein könnte und damit über das ursprüngliche Sichtfeld der Architektur hinaus geht. Es wird dargelegt, wie EigentümerInnen motiviert und begeistert werden, ihr Haus umzubauen. Es wird aufgezeigt, was das Interesse eines Investors wecken kann und wie bei solchen Projekten die Stadt unterstützend wirken kann aber auch Mehrwerte für die Allgemeinheit geschaffen werden können.

Ein wesentlicher Schritt in der Umgestaltung des gartenseitigen Außenraumes, ist die Bereitstellung eines Teils des privaten Gartens durch die BewohnerInnen für die Schaffung öffentlich zugänglicher Bereiche. Dazu zählen ein Quatiersplatz, Gemeinschaftsbeete und Hochbeete, Fahrradstellplätze und ein kleiner Spielplatz. Diese öffentlichen Bereiche können nicht nur das soziale Miteinander fördern, sondern auch zur Entwicklung einer neuen Identität der Nachbarschaft beitragen.

Zur Prüfung des entickelten Konzeptes wurde der Entwurf dann beispielhaft auf drei real existierenden Bestände in Berlin, München und Braunschweig übertragen.