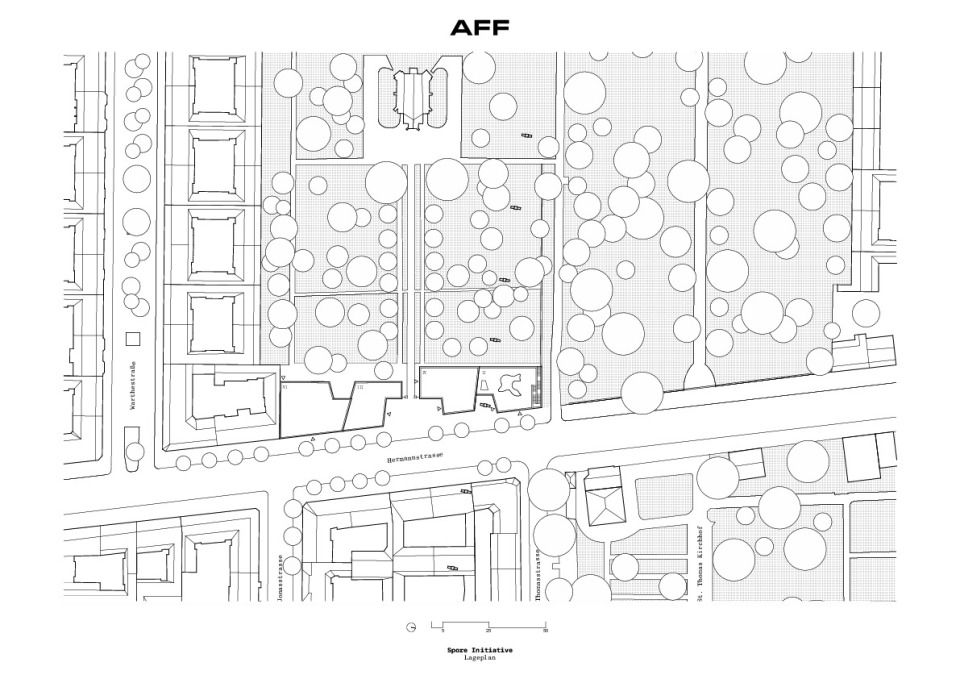

Der Leitgedanke der Architektur ist der eines „Ortes des Treffens“, realisiert durch differenzierte Freiräume und eine offene Raumstruktur. Zwischen den versetzten Volumen der beiden Baukörper entsteht ein öffentlicher Freiraum – ein gemeinsamer Vorplatz, der als zentrale Adresse beider Institutionen fungiert. Das historische Friedhofsportal wird sensibel in das Freiraumkonzept integriert und bildet ein verbindendes Element zwischen den Gebäuden.

Die rau geschalte, monolithische Betonfassade und der gestaffelte Baukörper treten selbstbewusst im Stadtraum auf und vermitteln eine robuste, fast wehrhafte Haltung. Das Wechselspiel von Transparenz und Massivität spiegelt die Ambivalenz des Hauses: Einerseits öffnen großzügige Verglasungen das Erdgeschoss zur Stadt und zum angrenzenden Park hin; andererseits bietet das Haus Schutz – insbesondere für Journalisten und zivilgesellschaftliche Akteure, die mit sensiblen Daten arbeiten.

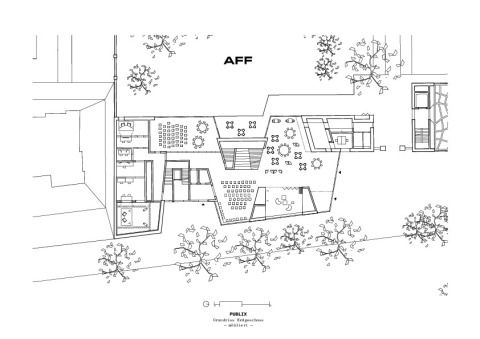

Die fließende Verbindung von Außen- und Innenräumen im Erdgeschoss schafft einen niedrigschwelligen Zugang zu einem offenen Ort für Journalismus, Meinungsvielfalt und Demokratie. Dieses Raumkontinuum – mit Bereichen wie Empfang, Kantine, Konferenzraum, Studios und einer flexibel nutzbaren „Box“ – fungiert als urbanes Forum. Hier finden spontane Aktionen, Interviews, Veranstaltungen und Begegnungen statt – zwischen den Nutzer:innen des Hauses, der Nachbarschaft und der breiten Öffentlichkeit. Über mobile und faltbare Wände lässt sich das Forum flexibel an wechselnde Anforderungen anpassen.

Ein zentrales architektonisches Element ist die in zimmermannsmäßiger Handwerkskunst gefertigte Sitzstufentreppe aus massiven Douglasienbohlen heimischer Herkunft. Sie dient zugleich als Tribüne, Bühne und Aufenthaltsort – zum Austausch, zur Recherche oder zum Verweilen.

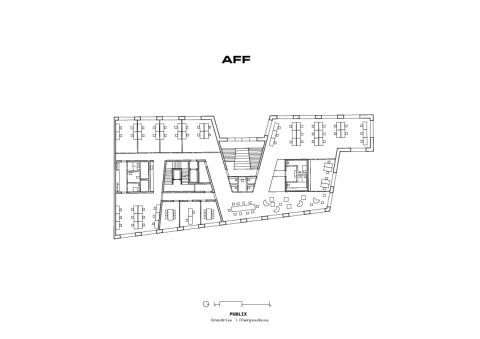

Die Materialwahl im Innenraum – verzinktes Metall, Sichtbeton, Douglasienholz und sichtbare technische Installationen – unterstreicht bewusst den Werkstattcharakter und grenzt sich klar vom klassischen Bürogebäude ab. Die gemeinschaftliche Nutzung von Nebenflächen sowie die kompakt organisierte Erschließung – mit nur einem Sicherheitstreppenhaus, gemeinschaftlichen Sanitäranlagen, Teeküchen und Technikräumen pro Etage – ermöglichen eine effektive und nachhaltige Flächennutzung.

»Publix« versteht sich als räumlicher Prototyp für neue Formen des Arbeitens, Zusammenkommens und öffentlichen Austauschs im Kontext von Journalismus und Zivilgesellschaft. Die Architektur schafft mit ihrer klaren, robusten Formensprache und der durchlässigen Struktur einen Rahmen, in dem kollaborative Arbeitsweisen, temporäre Projektarbeit und spontane Öffentlichkeit gleichermaßen Platz finden – und dabei neue Räume für eine offene, widerstandsfähige Gesellschaft entstehen.