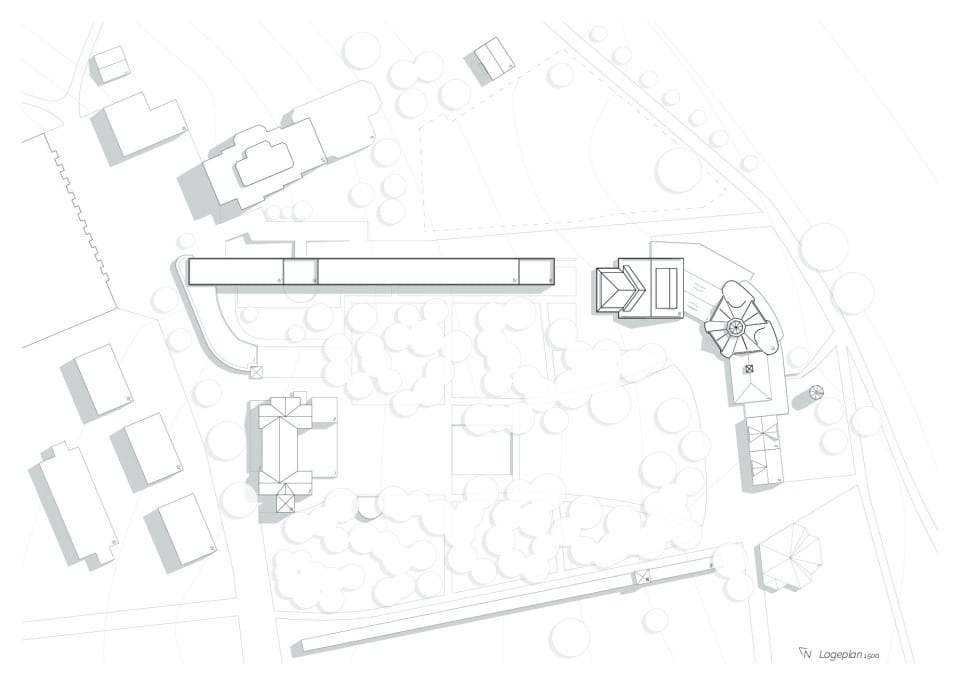

Bad Münster am Stein befindet sich 45 Kilometer westlich von Mainz und ist mit seinen 4.000 Einwohnern Bestandteil des größten Freiluftinhalatoriums Europas, dem Salinental. In einer Naheschleife unterhalb des Rheingrafensteins liegt der historische Kurpark mit dem Kurmittelhaus samt Brunnenhalle, erbaut um 1910.

Bis zur „Kurkrise“ 1997 galt Bad Münster als einer der führenden Kurorte Deutschlands. Danach prägen bis heute die massiven Nachfrageverluste im Beherbergungssektor die Gemeinde.

Das Kurmittelhaus, für dessen Sanierung die Stadtverwaltung einen Investor sucht, ist nicht das einzige Sorgenkind in Bad Münster am Stein. Leerstand und schlechte Bausubstanz prägen den Eindruck unmittelbar um den Kurpark. Mit einem reinen Neubau auf dem in der Aufgabenstellung festgelegten Grundstück verschiebt man kurzfristig den Betrachtungsschwerpunkt, aber die Schwachstellen am Bestand bleiben.

Nach dem Abriss des östlichen Gradierwerks ist die Wiederherstellung der Raumkante von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gefordert.

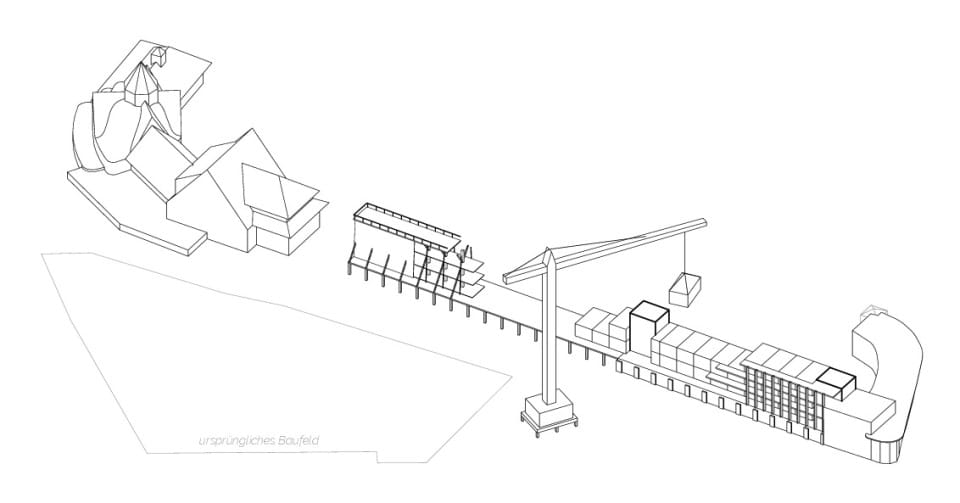

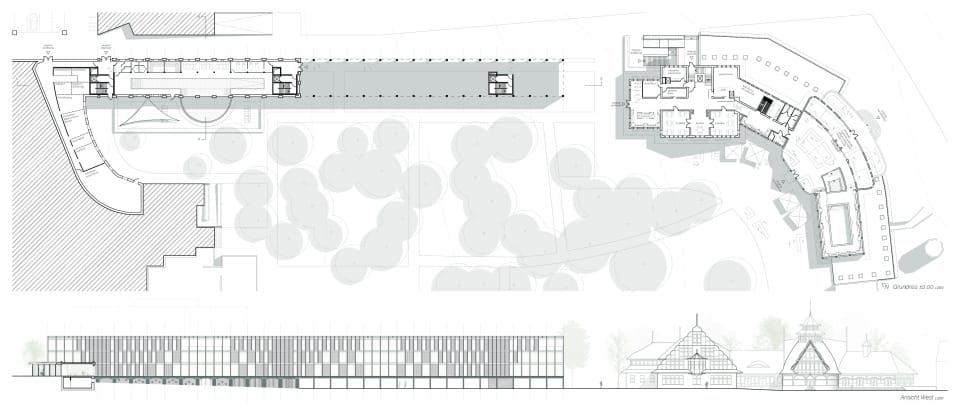

Auf dem Sockel der ehemaligen Saline kann ohne zusätzliche Versiegelung ein Baukörper entstehen, der den halbrunden Kopfbau am Goetheplatz wiederbelebt. Das Grundstück an der Nahe wird als Grünraum freigehalten, eine Nutzung im Sinne der Bürgerschaft ist möglich.

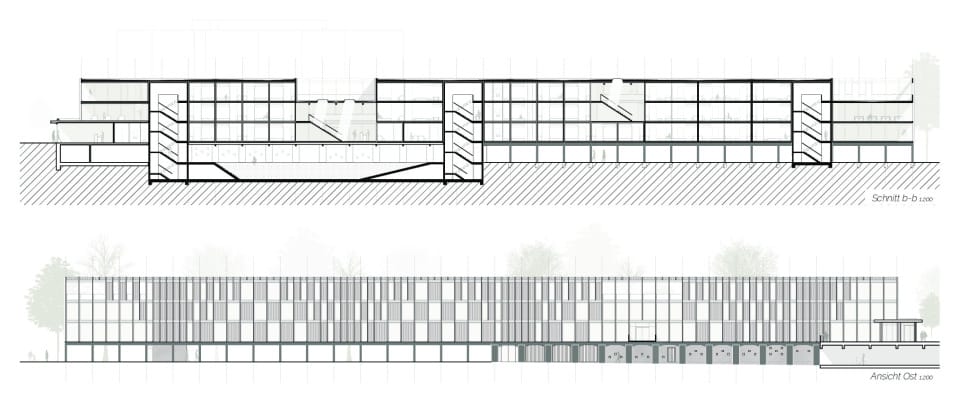

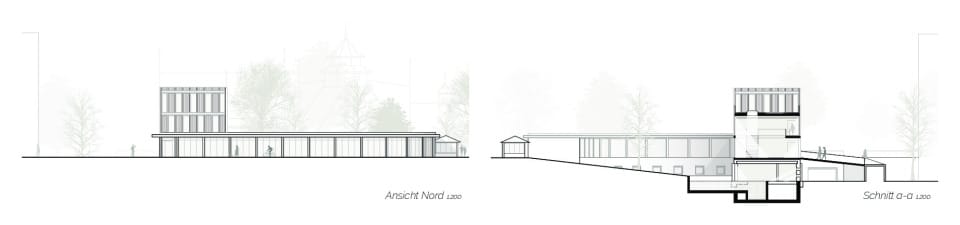

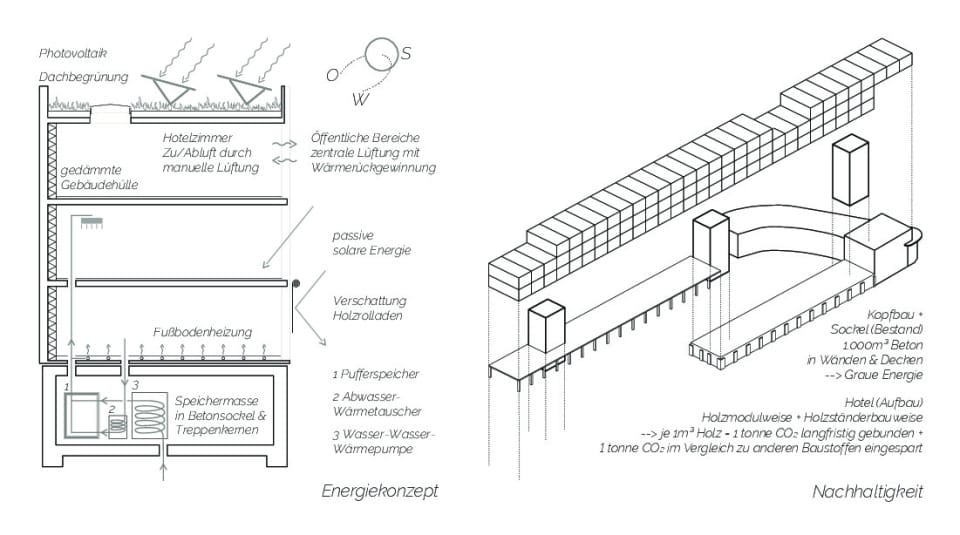

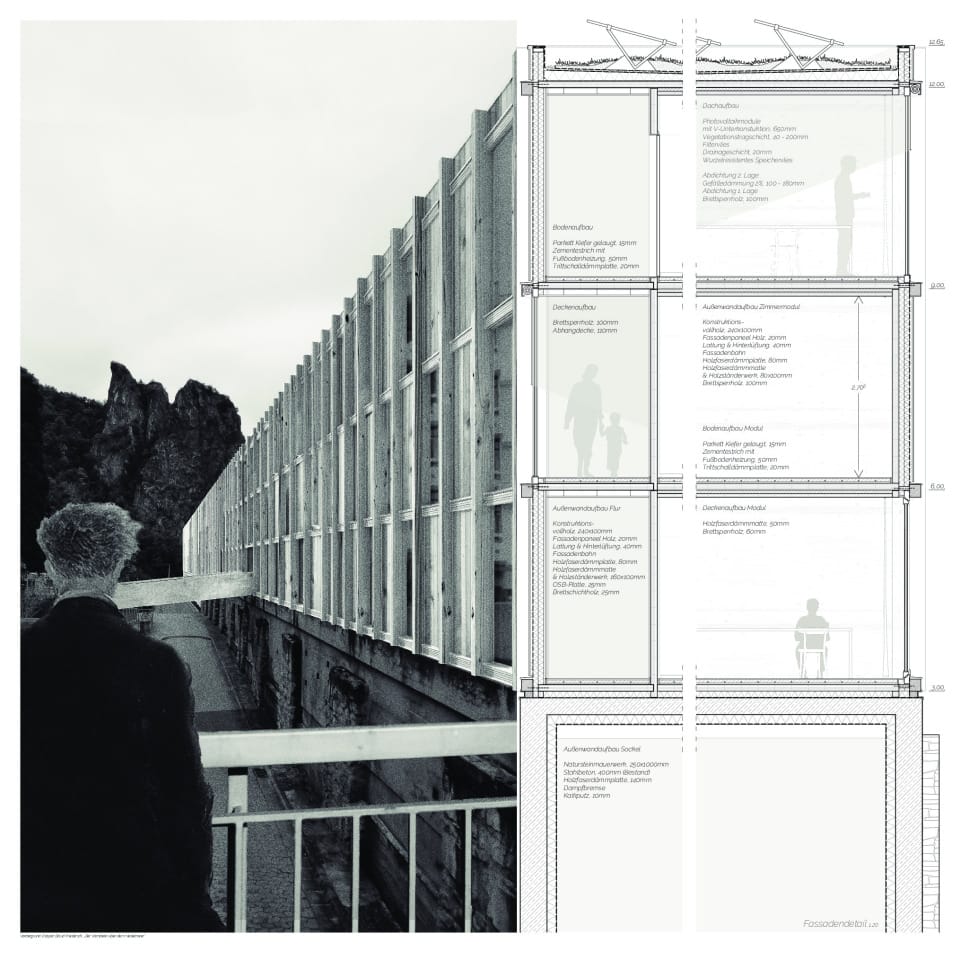

Der Bestand wird mit einem „Betontisch“ und drei Treppenkernen komplettiert. Darauf werden vorgefertigte Hotelzimmer in Holzmodulbauweise gestapelt. Die parkabgewandte Flurseite wird ergänzt durch einen Holzständerbau mit vorgehängter Holzfassade. Die filigranen, aufstrebenden Stützen und das Wechselspiel aus geschlossenen und geöffneten Teilern des 4m-Achsrasters prägen den äußeren Eindruck.

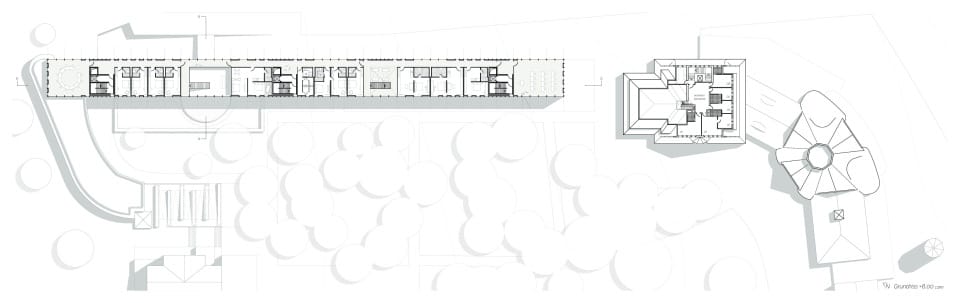

Die Gäste kommen von der bestehenden Tiefgarage unter dem Goetheplatz in den Sockel oder über eine ergänzte Brücke von einer Ansteigung direkt in die Lobby. Die insgesamt 56 Einzelmodule schließen sich zu verschieden großen Zimmern zusammen von 25m² bis zu 65m². In dem historischen Sockel wird der Wellnessbereich eingerichtet.

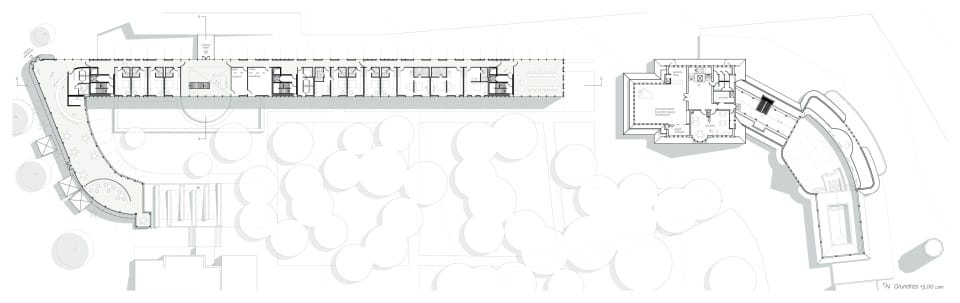

Eine Kolonnade geleitet die Hotelgäste direkt zum Eingang des Restaurants im Bäderhaus mit 70 Sitzplätzen. Der Kammermusiksaal im 1. Stock kann für Tagungen und Kulturveranstaltungen genutzt werden.

Der Zwischenbau beinhaltet funktionale Einrichtungen wie Küche und Sanitärbereich. Eine neu eingefügte Treppe dient als zweite Vertikalerschließung und Fluchtweg. Aus der Trinkhalle wird eine Markthalle für regionale Produkte, sodass sich der Ort als Treffpunkt für Lokalansässige verfestigt. Durch das Kurmittelhaus hindurch ziehen sich kleine Sitzbereiche mit Begrünung.

Allein in Deutschland wurden im Jahr 2021 laut Statistischem Bundesamt 14.090 Gebäude abgerissen und meist an gleicher Stelle neu aufgebaut. Es braucht also Lösungen, die die Gesamtsituation im Blick haben und Flächenschutz anstreben; die nicht nur den denkmalgeschützten Bestand respektieren und die sich um Bescheidenheit bemühen, wenn es um Neubau geht.

Bis zur „Kurkrise“ 1997 galt Bad Münster als einer der führenden Kurorte Deutschlands. Danach prägen bis heute die massiven Nachfrageverluste im Beherbergungssektor die Gemeinde.

Das Kurmittelhaus, für dessen Sanierung die Stadtverwaltung einen Investor sucht, ist nicht das einzige Sorgenkind in Bad Münster am Stein. Leerstand und schlechte Bausubstanz prägen den Eindruck unmittelbar um den Kurpark. Mit einem reinen Neubau auf dem in der Aufgabenstellung festgelegten Grundstück verschiebt man kurzfristig den Betrachtungsschwerpunkt, aber die Schwachstellen am Bestand bleiben.

Nach dem Abriss des östlichen Gradierwerks ist die Wiederherstellung der Raumkante von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gefordert.

Auf dem Sockel der ehemaligen Saline kann ohne zusätzliche Versiegelung ein Baukörper entstehen, der den halbrunden Kopfbau am Goetheplatz wiederbelebt. Das Grundstück an der Nahe wird als Grünraum freigehalten, eine Nutzung im Sinne der Bürgerschaft ist möglich.

Der Bestand wird mit einem „Betontisch“ und drei Treppenkernen komplettiert. Darauf werden vorgefertigte Hotelzimmer in Holzmodulbauweise gestapelt. Die parkabgewandte Flurseite wird ergänzt durch einen Holzständerbau mit vorgehängter Holzfassade. Die filigranen, aufstrebenden Stützen und das Wechselspiel aus geschlossenen und geöffneten Teilern des 4m-Achsrasters prägen den äußeren Eindruck.

Die Gäste kommen von der bestehenden Tiefgarage unter dem Goetheplatz in den Sockel oder über eine ergänzte Brücke von einer Ansteigung direkt in die Lobby. Die insgesamt 56 Einzelmodule schließen sich zu verschieden großen Zimmern zusammen von 25m² bis zu 65m². In dem historischen Sockel wird der Wellnessbereich eingerichtet.

Eine Kolonnade geleitet die Hotelgäste direkt zum Eingang des Restaurants im Bäderhaus mit 70 Sitzplätzen. Der Kammermusiksaal im 1. Stock kann für Tagungen und Kulturveranstaltungen genutzt werden.

Der Zwischenbau beinhaltet funktionale Einrichtungen wie Küche und Sanitärbereich. Eine neu eingefügte Treppe dient als zweite Vertikalerschließung und Fluchtweg. Aus der Trinkhalle wird eine Markthalle für regionale Produkte, sodass sich der Ort als Treffpunkt für Lokalansässige verfestigt. Durch das Kurmittelhaus hindurch ziehen sich kleine Sitzbereiche mit Begrünung.

Allein in Deutschland wurden im Jahr 2021 laut Statistischem Bundesamt 14.090 Gebäude abgerissen und meist an gleicher Stelle neu aufgebaut. Es braucht also Lösungen, die die Gesamtsituation im Blick haben und Flächenschutz anstreben; die nicht nur den denkmalgeschützten Bestand respektieren und die sich um Bescheidenheit bemühen, wenn es um Neubau geht.