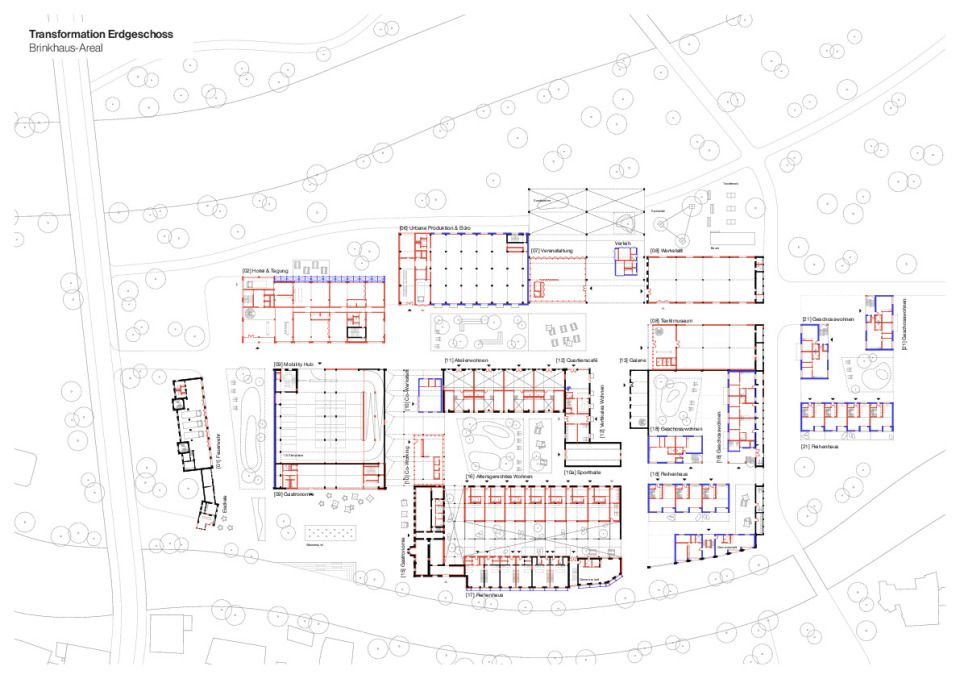

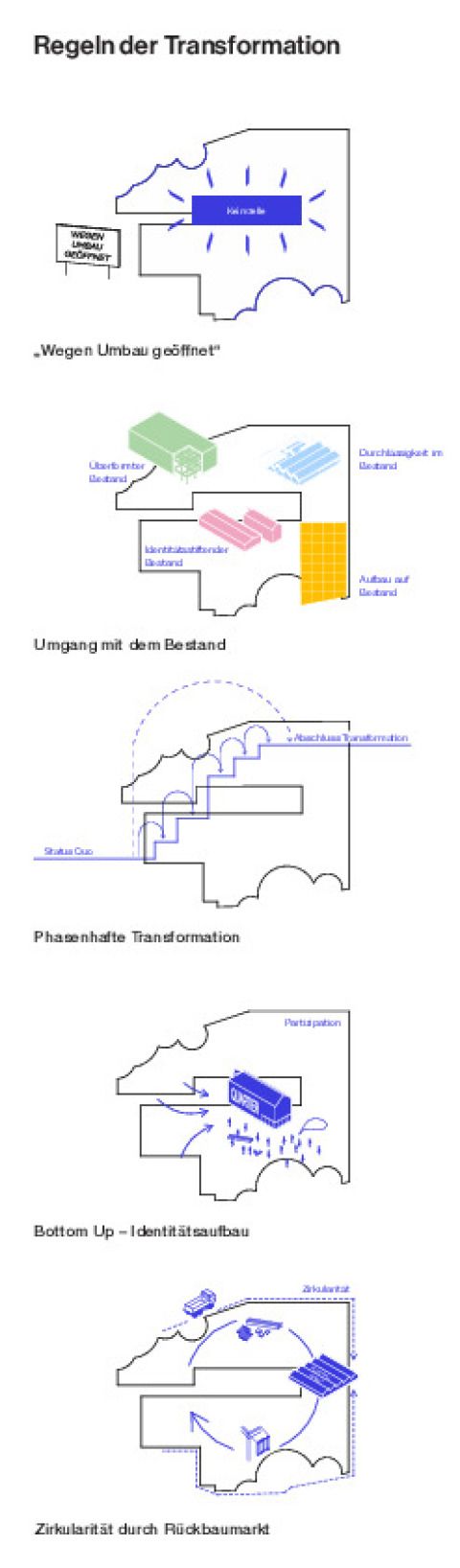

Der Kulturhof als Keimzelle und Herz des Quartiers

Keimzelle Kulturhof

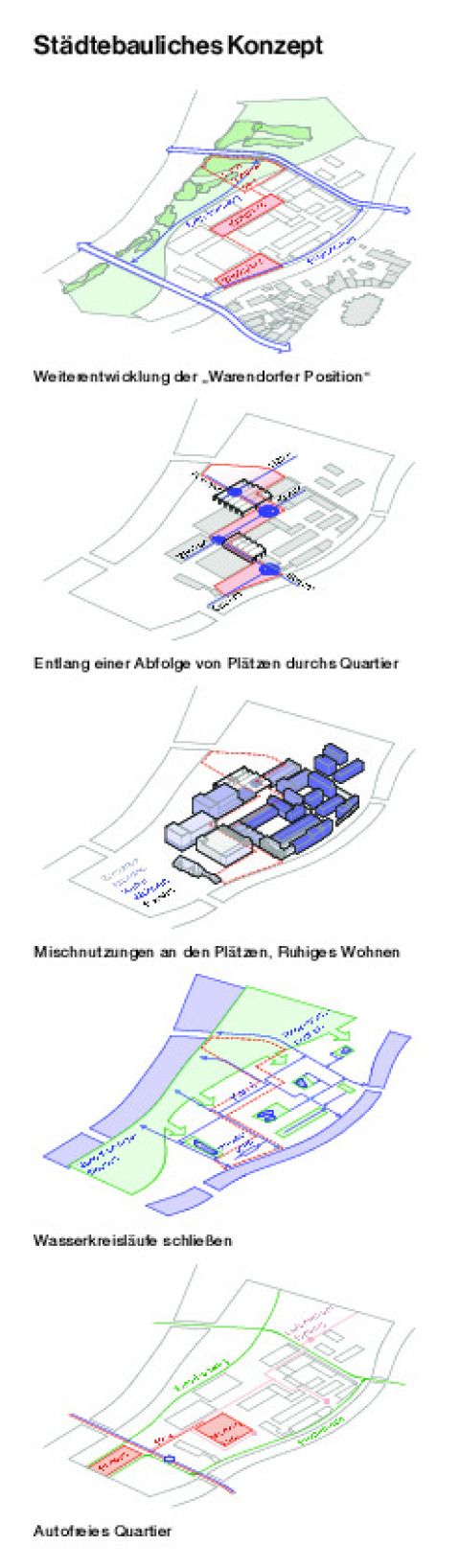

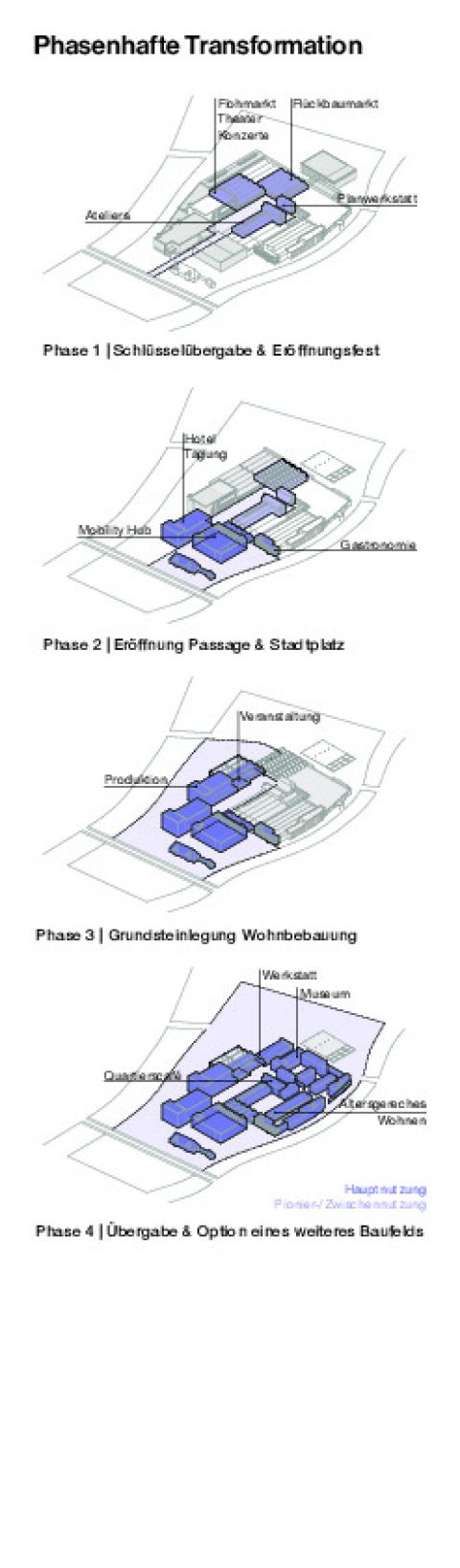

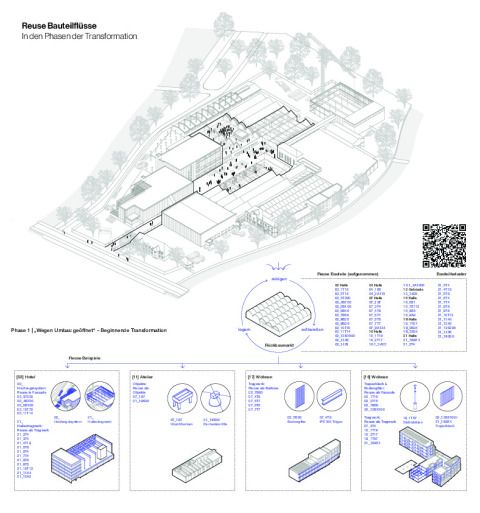

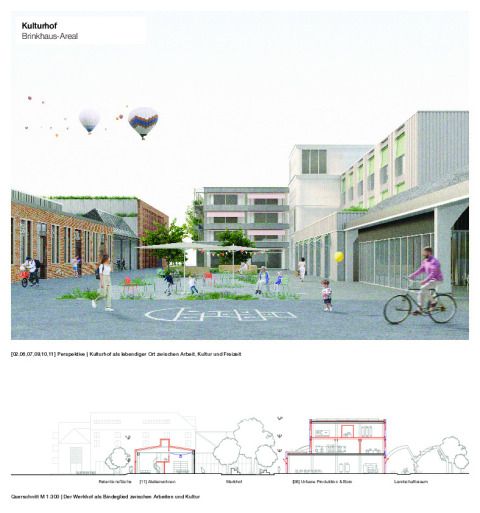

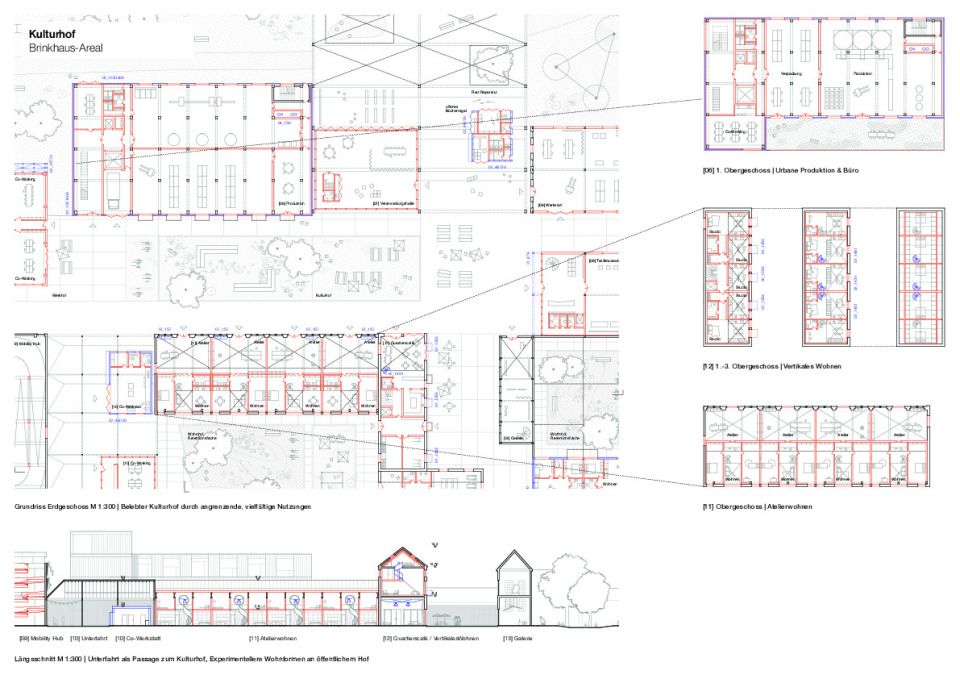

Der Kulturhof wird während der prozesshaften Entwicklung des Brinkhaus-Areals zuerst geöffnet. Der bestehende Platz des Industrieareals wird zunächst durch Pionier- und Zwischennutzungen bespielt und schafft so einen Zugang zu dem verschlafenen und verschlossenen Gebäudekomplex. Pioniernutzungen wie die Planwerkstatt siedeln sich an der „Keimzelle“ des Quartiers an und bilden die Grundlage für eine aktive Teilhabe aller Interessierten und Bewohnenden. Erste Veranstaltungen wie Flohmärkte sind von Anfang Teil des Prozesses. Ort für größere Veranstaltungen ist die neuen Kulturhalle [07], die durch die Freilegung der bestehenden Tragstruktur einen fließenden Übergang in den Grünraum schafft. Im Laufe der Entwicklung werden die weiteren an den Kulturhof angrenzenden Typologien transformiert und reaktiviert. Durch die prozesshaften Umbauarbeiten und die Unterteilung in Baufelder wird gewährleistet, dass der Kulturhof permanent bespielt und genutzt werden kann. So wird er zum zentralen Baustein für die neue Identitätsbildung des Quartiers.

Nutzungen um den Kulturhof

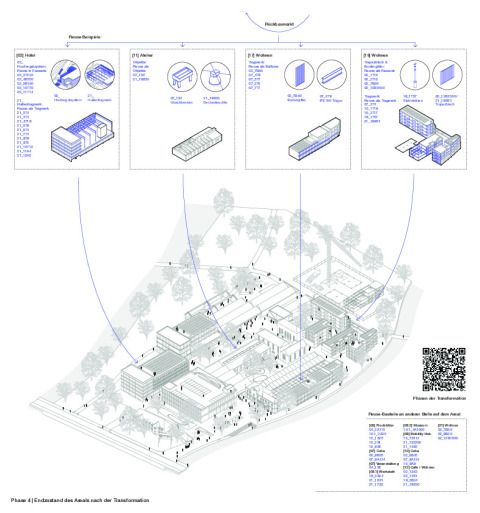

Mit Abschluss der Transformationen befinden sich neben der Freizeit auch Produktionsflächen, Arbeitsräume, Wohnungen und das neue Museum direkt an dem Kulturhof. Die unterschiedlichen Nutzungen garantierten einen Austausch im öffentlichen Raum und eine vielfältige Belebung.

Die Keimzelle wird durch die Ausgestaltung einer Grün- und Kiesfläche zu einem Aufenthaltsraum für Pausenzeiten und zum neuen Treffpunkt des Quartiers. Zeitgleich wird die Fläche entsiegelt und schafft eine klare Zonierung - Werkhof und Kulturhof - für die unterschiedlichen Bedarfe.

Übergang zum Freiraum und Entsiegelung

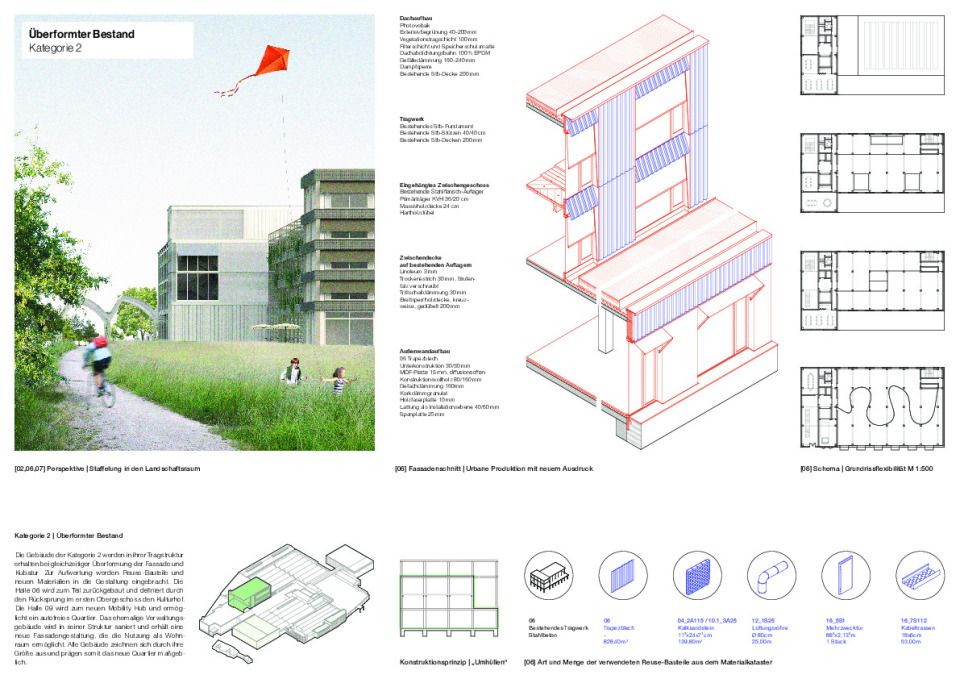

Die unterschiedlichen Typologien staffeln sich nebeneinander in den vergrößerten Emsseepark. Dabei bildet die umgebaute Produktionshalle [06] mit ihrem über zwei Achsen freigelegten Tragwerk einen nahtlosen Übergang zwischen den Gebäudevolumen der Industriearchitektur und dem Grünraum.

Der Platz wird durch seine angrenzenden Nutzungen vielfältig bespielt und schafft durch seine Bepflanzung ein gesundes Mikroklima. Dieses wird durch die rückwärtigen Wohnhöfe mit ausgebildeten Retentionsflächen weiter unterstützt. Das Regenwasser kann auf dem Gebiet vollständig versickern.

Wohnen

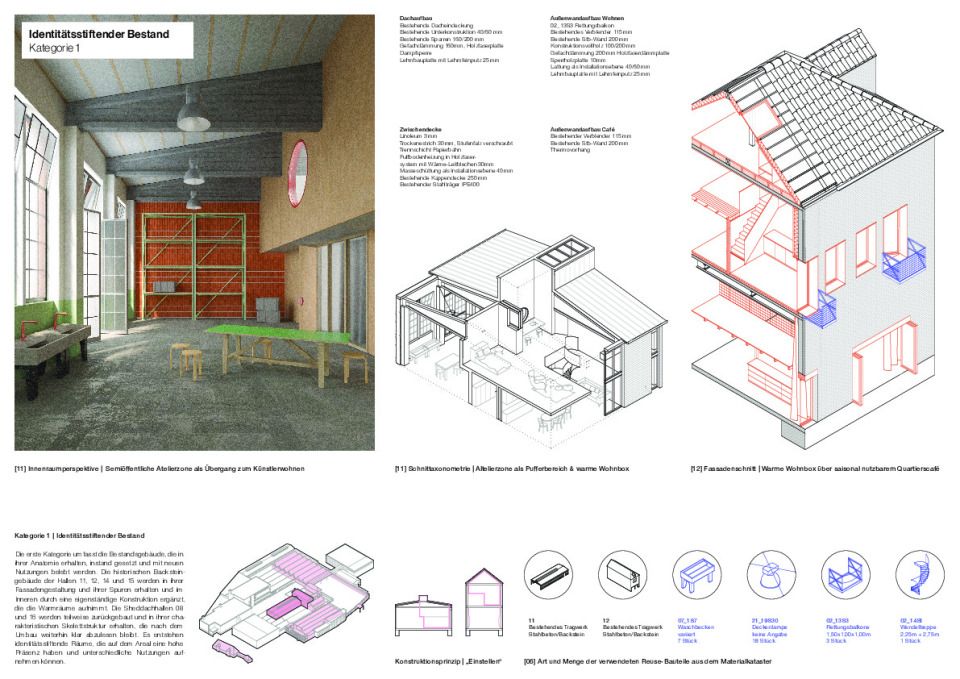

Ausgehend vom Kulturhof beginnt mit dem Atelierwohnen [11] der Übergang zu den ruhigeren Wohnnutzungen. Die vorgelagerte Zone der Künstlerateliers ist vom Kulturhof aus zugänglich und bildet eine Pufferzone zu den angrenzenden Künstlerwohnungen. An den rückwärtigen Retentionshof grenzen geteilte Funktionen des gemeinschaftlichen Wohnens an (Sporthalle, Waschsalon, Gemeinschaftsräume, Quartierscafé). Der weitere Wohnungsmix setzt sich aus altersgerechten Bungalows (Halle [16], 7 Stk.), vertikalem Wohnen (Gebäude [12], 5 Stk.), 13 Reihenhäusern sowie Geschosswohnungen [18,21] unterschiedlicher Größen zusammen.

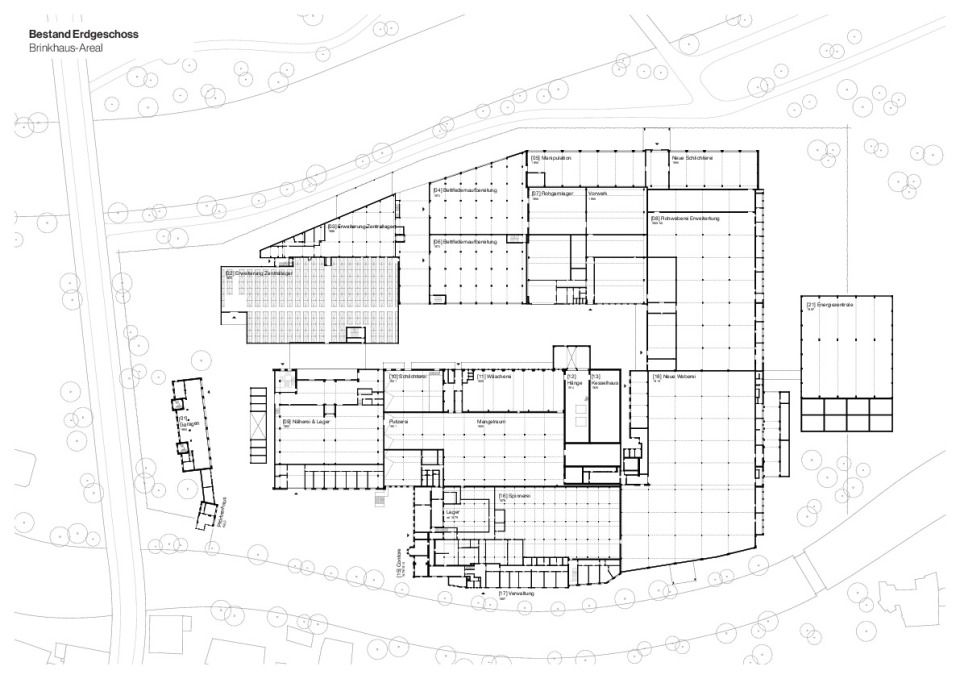

Kategorien im Umgang mit dem Bestand

Kategorie 1 | Identitätsstiftender Bestand

Die erste Kategorie umfasst die Bestandsgebäude, die in ihrer Anatomie erhalten, instand gesetzt und mit neuen Nutzungen belebt werden. Die historischen Backsteingebäude der Hallen 11, 12, 14 und 15 werden in ihrer Fassadengestaltung und ihrer Spuren erhalten und im Inneren durch eine eigenständige Konstruktion ergänzt, die die Warmräume aufnimmt. Die Sheddachhallen 08 und 16 werden teilweise zurückgebaut und in ihrer charakteristischen Skelettstruktur erhalten, die nach dem Umbau weiterhin klar abzulesen bleibt. Es entstehen identitätsstiftende Räume, die auf dem Areal eine hohe Präsenz haben und unterschiedliche Nutzungen aufnehmen können.

Kategorie 2 | Überformter Bestand

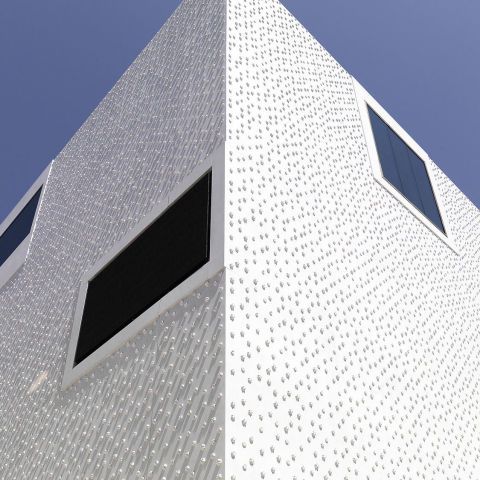

Die Gebäude der Kategorie 2 werden in ihrer Tragstruktur erhalten bei gleichzeitiger Überformung der Fassade und Kubatur. Zur Aufwertung werden Reuse-Bauteile und neuen Materialien in die Gestaltung eingebracht. Die Halle 06 wird zum Teil zurückgebaut und definiert durch den Rücksprung im ersten Obergeschoss den Kulturhof. Die Halle 09 wird zum neuen Mobility Hub und ermöglicht ein autofreies Quartier. Das ehemalige Verwaltungsgebäude wird in seiner Struktur saniert und erhält eine neue Fassadengestaltung, die die Nutzung als Wohnraum ermöglicht. Alle Gebäude zeichnen sich durch ihre Größe aus und prägen somit das neue Quartier maßgeblich.

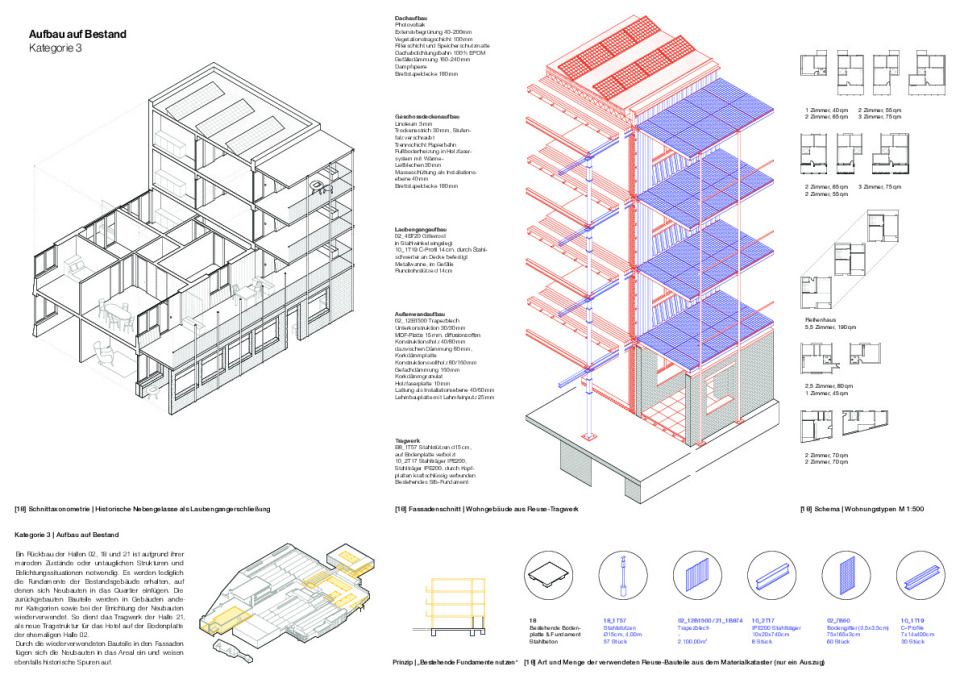

Kategorie 3 | Aufbau auf Bestand

Ein Rückbau der Hallen 02, 18 und 21 ist aufgrund ihrer maroden Zustände oder untauglichen Strukturen und Belichtungssituationen notwendig. Es werden lediglich die Fundamente der Bestandsgebäude erhalten, auf denen sich Neubauten in das Quartier einfügen. Die zurückgebauten Bauteile werden in Gebäuden anderer Kategorien sowie bei der Errichtung der Neubauten wiederverwendet. So dient das Tragwerk der Halle 21, als neue Tragstruktur für das Hotel auf der Bodenplatte der ehemaligen Halle 02.

Durch die wiederverwendeten Bauteile in den Fassaden fügen sich die Neubauten in das Areal ein und weisen ebenfalls historische Spuren auf.

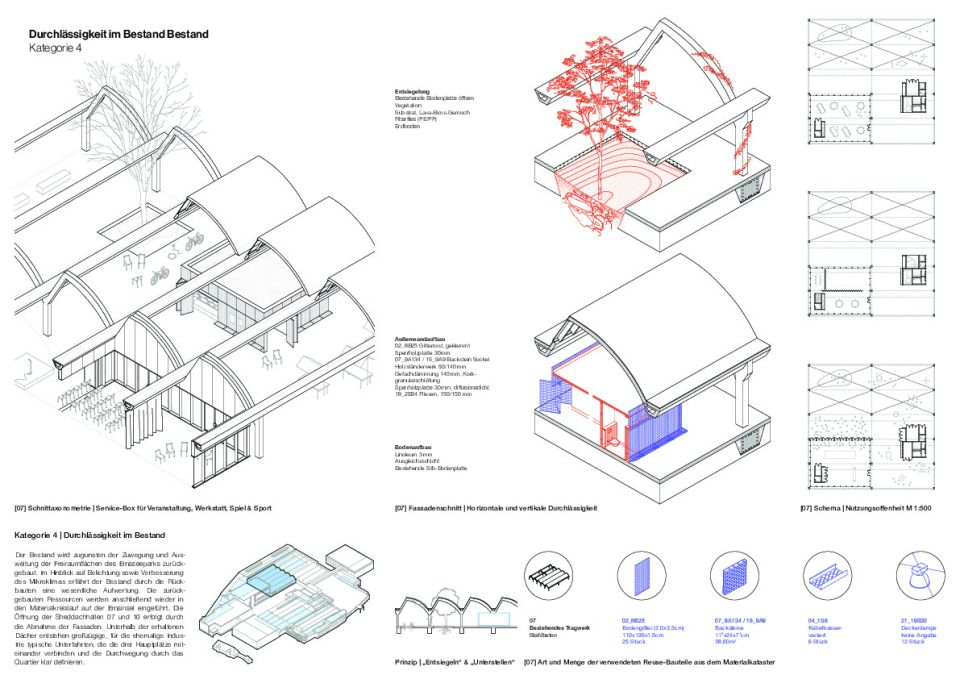

Kategorie 4 | Durchlässigkeit im Bestand

Der Bestand wird zugunsten der Zuwegung und Ausweitung der Freiraumflächen des Emsseeparks zurückgebaut. Im Hinblick auf Belichtung sowie Verbesserung des Mikroklimas erfährt der Bestand durch die Rückbauten eine wesentliche Aufwertung. Die zurückgebauten Ressourcen werden anschließend wieder in den Materialkreislauf auf der Emsinsel eingeführt. Die Öffnung der Sheddachhallen 07 und 10 erfolgt durch die Abnahme der Fassaden. Unterhalb der erhaltenen Dächer entstehen großzügige, für die ehemalige Industrie typische Unterfahrten, die die drei Hauptplätze miteinander verbinden und die Durchwegung durch das Quartier klar definieren.