Neben seiner reichen Geschichte und der wunderschönen Natur ist Bulgarien auch als eins der ärmsten Länder in der EU bekannt. Das durchschnittliche Einkommen pro Haushalt reicht gerade aus, um die grundlegenden Ausgaben zu decken. So können sich viele junge Leute nicht leisten, eine eigene Wohnung zu mieten oder zu kaufen und wohnen jahrelang bei ihren Familien. Das führt zu einer Überfüllung des benutzten Wohnungsbestands und einer niedrigeren Lebensqualität für alle Parteien.

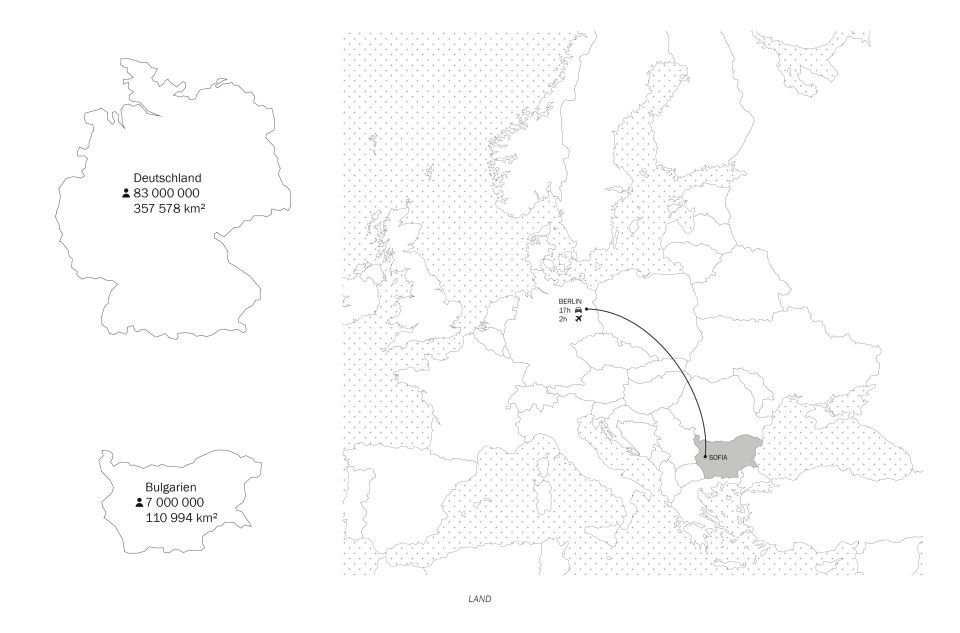

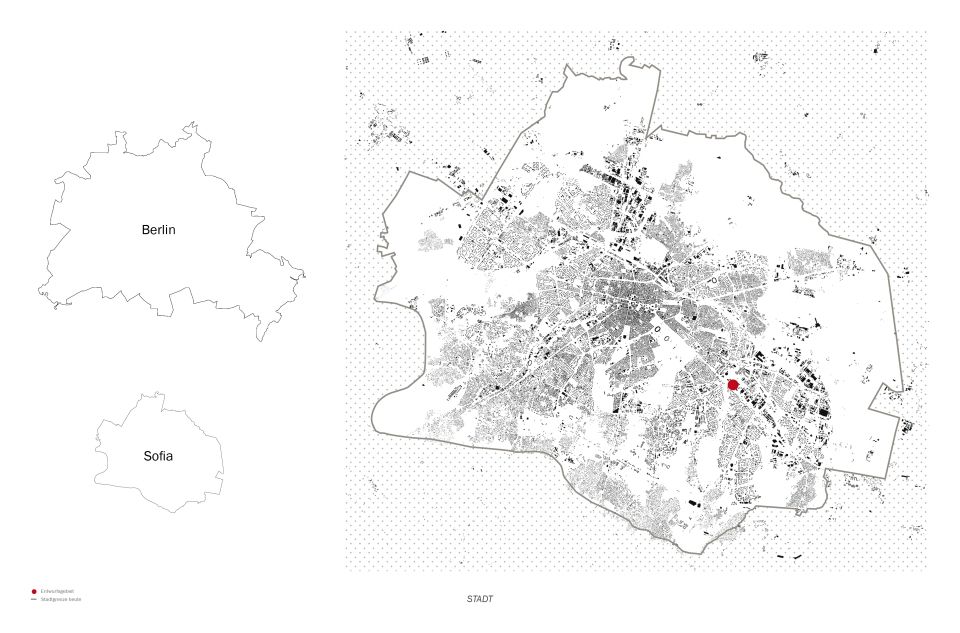

Trotz der Tatsache, dass heute ein Fünftel der Landesbevölkerung in der Hauptstadt Sofia wohnen mangelt es dort an Wohnalternativen für Studenten, Berufseinsteiger und junge Familien.

Das Potential des leerstehenden Bestands, der in Sofia aus sozialistischen Zeiten zahlreich vorhanden ist, bleibt den Akteuren offenbar unerschlossen. Es wird weiterhin massenhaft neu, monofunktional und typologisch gleich gebaut; es gibt selten synergieerzeugende Nutzungsmischungen.

Ein möglicher Lösungsansatz für den Mangel an bezahlbarem Wohnraum wäre eine Umnutzung des Bestands und die Arbeit mit gemischten Typologien auf den Grundstücken.

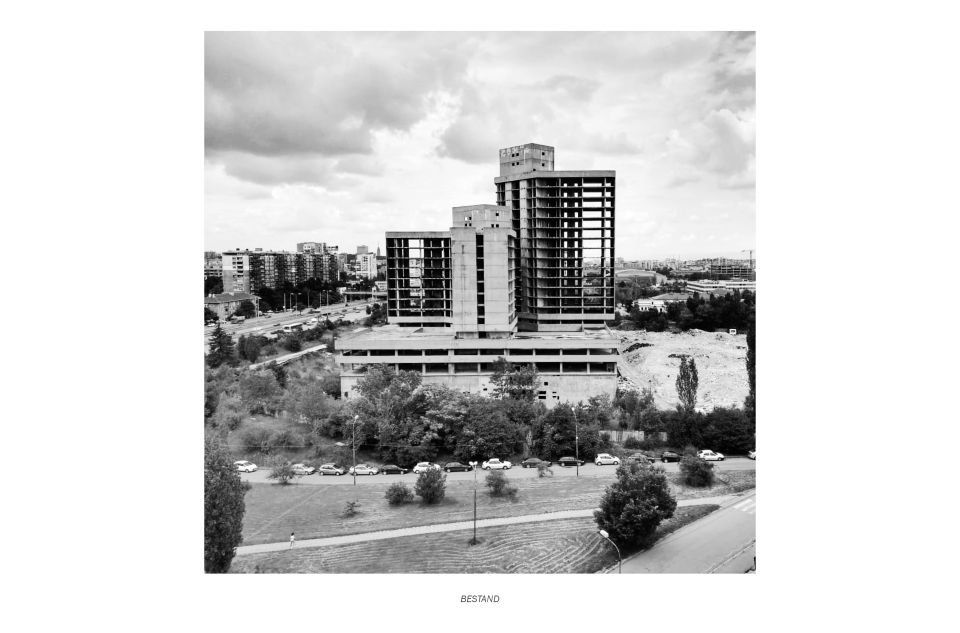

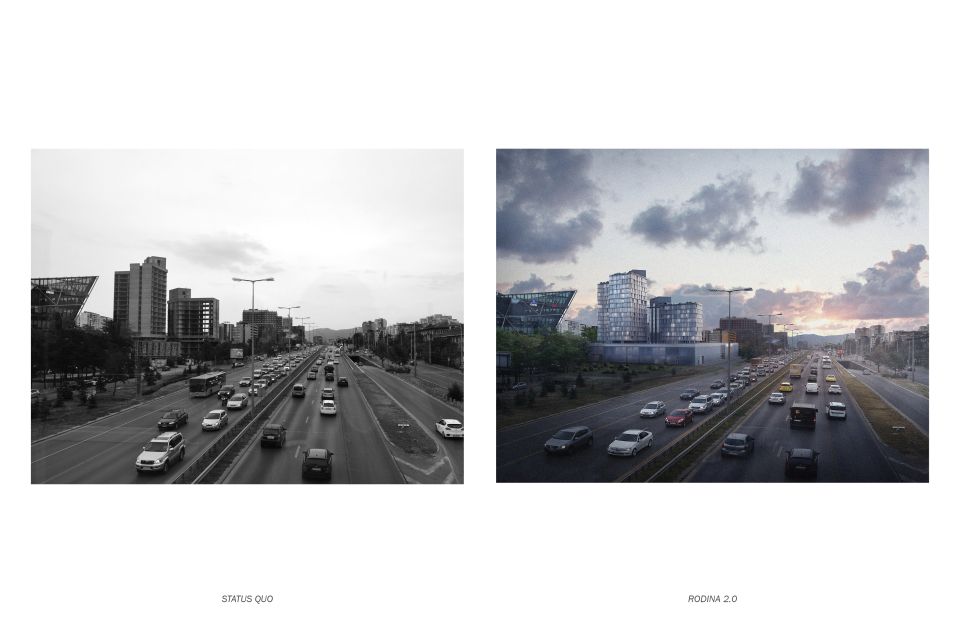

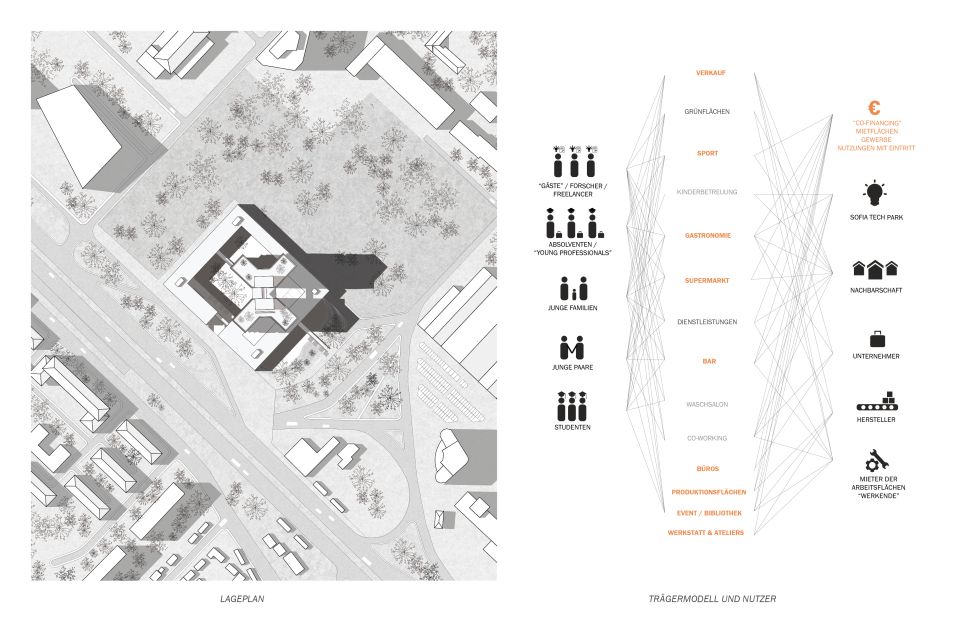

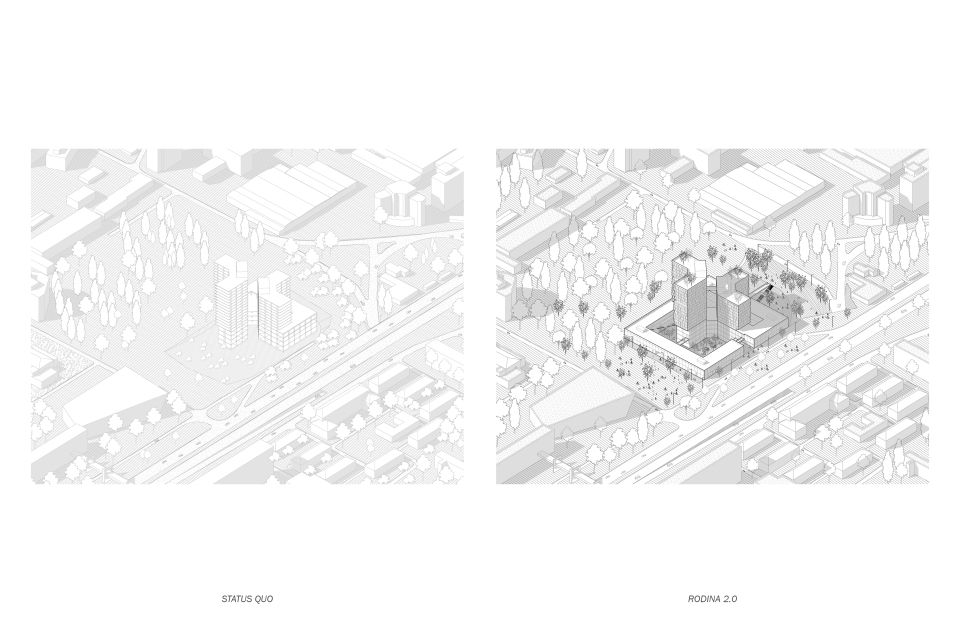

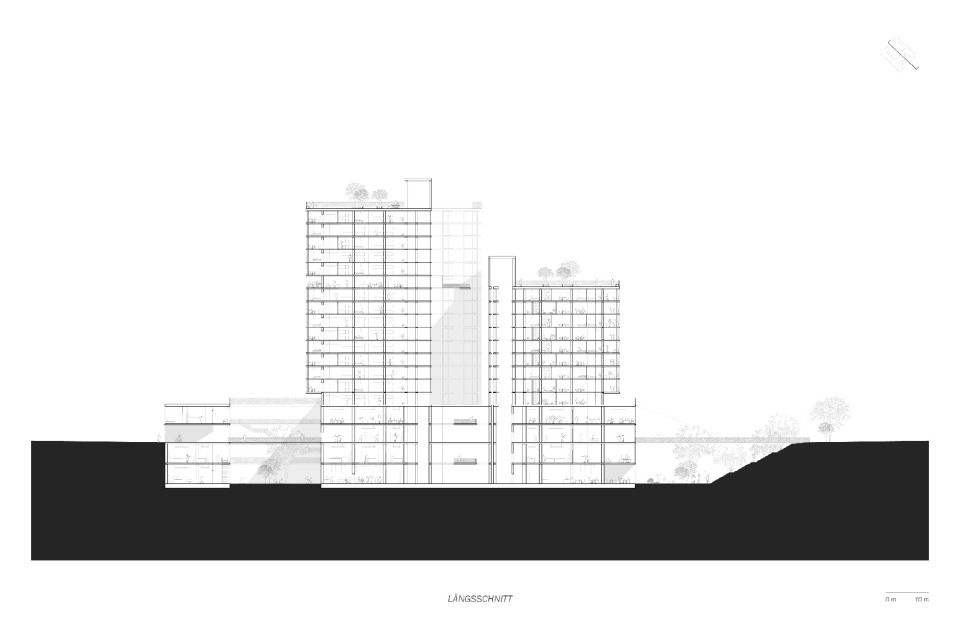

Das Entwurfsgebiet liegt an einer der Hauptverkehrsachsen in der Stadt und ist geprägt durch die autogerechte Infrastruktur und vor allem durch das verlassene Skelett des vor 40 Jahren geplanten Verlagskomplexes „Rodina“. Ein Riese aus Stahlbeton, der mitten in einer 10m tiefen Baugrube sitzt, sich mit seinen fast 70m über die Stadtautobahn und dem Kontext erhebt und von kaum was umgeben wie eine alte Burgruine wirkt.

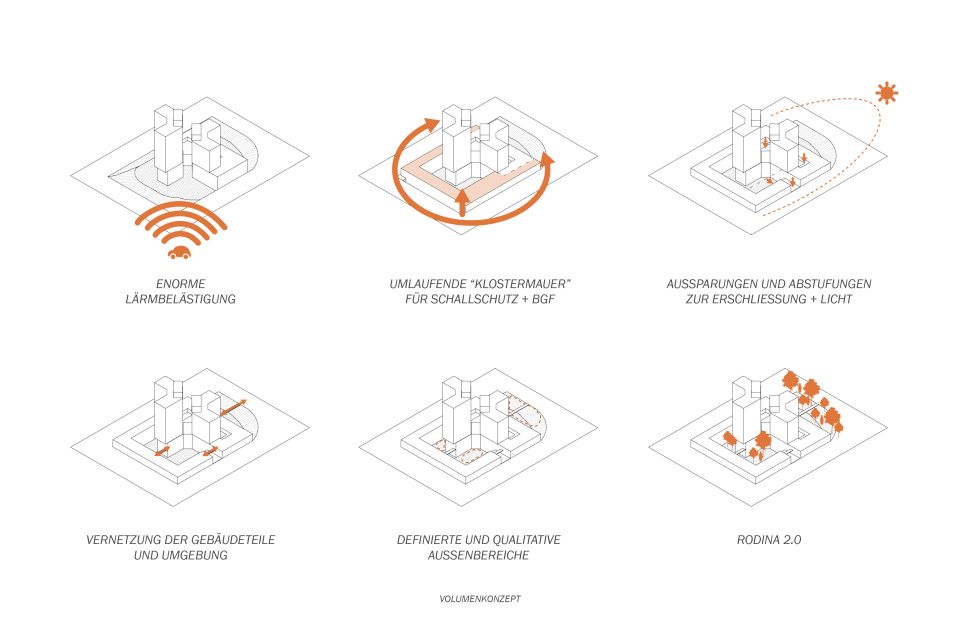

Die konzeptuelle Entwicklung des Entwurfs wurde vom mittelalterlichen Kloster inspiriert - Klöster können als erste Mischnutzungsanlagen oder Urtypen der heutigen hybriden Bauten betrachtet werden, wo schon immer Wohnen, „Arbeiten“ und Produktion in Synergie existierten und trotz der baulichen Abschottung zum Kontext, ein reger Austausch von Wissen und Gütern der Mönche stattfand, von dem auch die umliegenden Gegenden stark profitiert haben. Diese Geschlossenheit nach außen, aufgrund von unerwünschten oder störenden Einflüssen, steht im Kontrast zu der offenen und stark vernetzten Struktur, die sich im Inneren entfaltet.

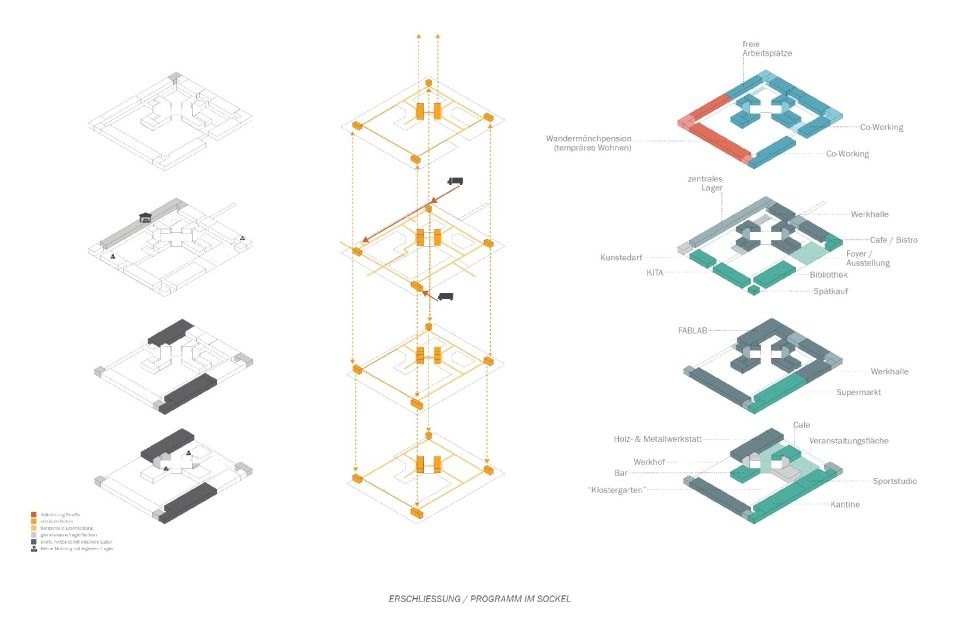

Dieses Prinzip spiegelt sich in der städtebaulichen Erweiterung des Bestandgebäudes wider. Der neue Körper erhebt sich über 4 Geschosse und ummantelt wie eine Klostermauer den alten Sockel entlang der vorhandenen Baugrube. So wird aus der Perspektive des Fußgängers eine Ruhe und Regelmäßigkeit entlang der Straßenfront erzeugt und gleichzeitig das Eindringen des Lärms im Inneren des Gebäudes stark reduziert. Gleichzeitig werden die Türme des Bestands mit ihrer ungewöhnlichen Kubatur als Wiedererkennungsmerkmal der Gegend erhalten und hervorgehoben. Der Neubau erhöht zudem die bauliche Dichte auf dem Grundstück und bietet mehr Raum für Nutzungen, die das kostengünstige Wohnen nach oben querfinanzieren.

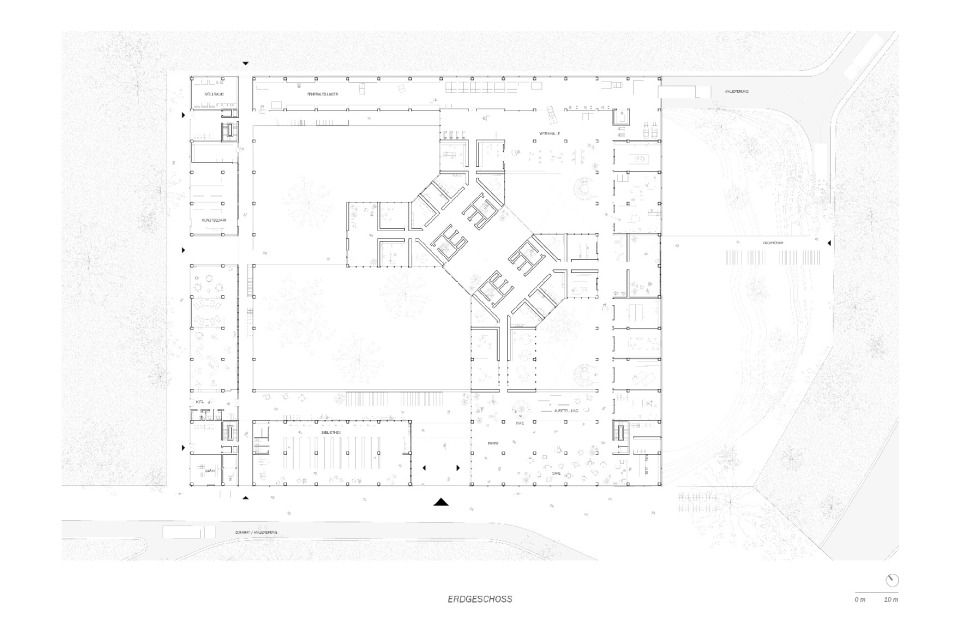

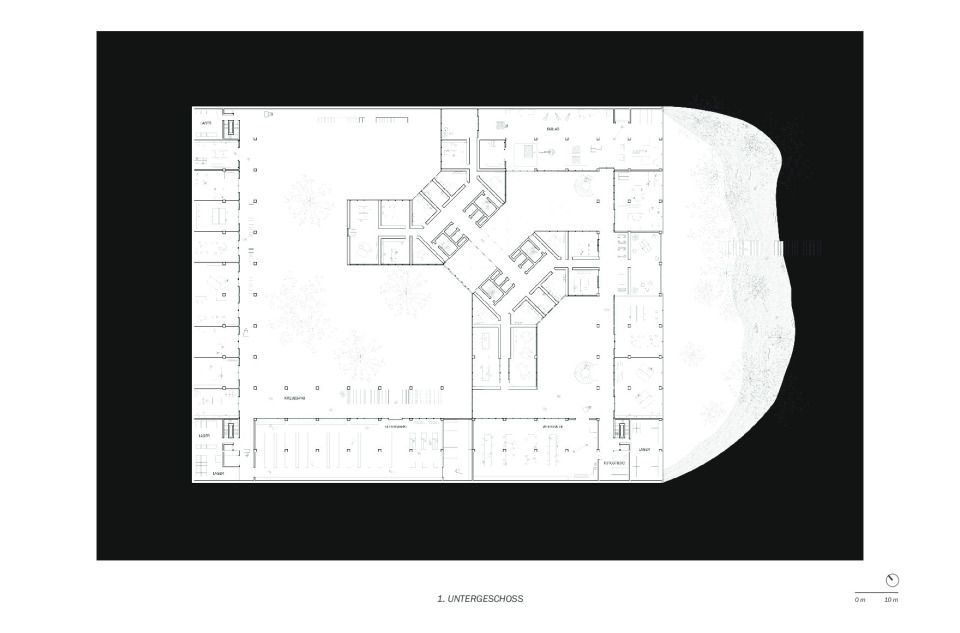

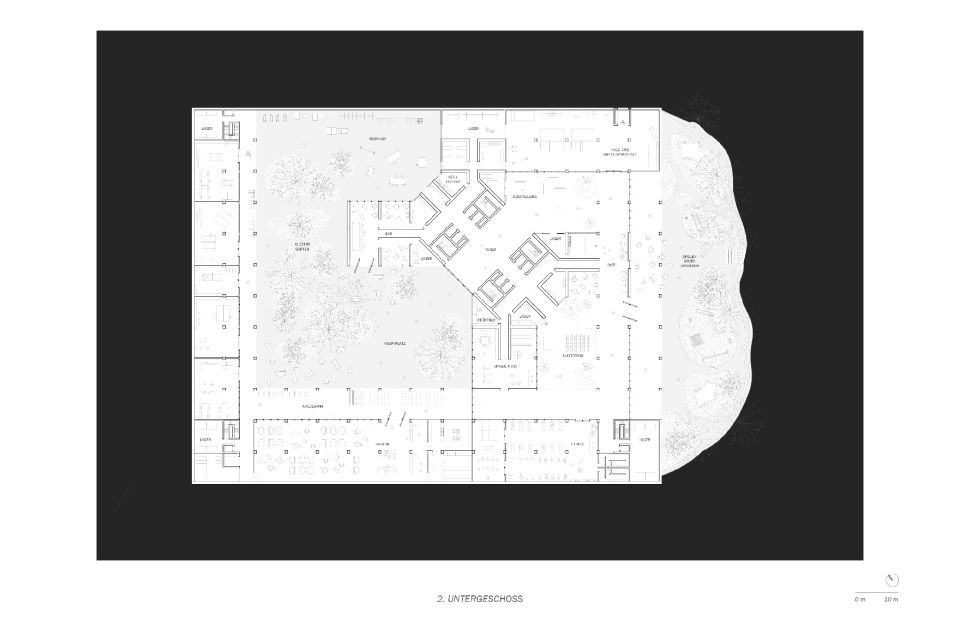

In der Mitte des Sockelensembles wird ein großzügiger Hof ausgespart, der für die Belichtung nötig ist und einen geschützten Klostergarten zwei Geschosse unter der Straßenebene schafft. In dem Bestand werden zusätzlich die teilweise vorhandenen Lichthöfe erweitert und bis nach unten durchgezogen, um Belichtung und Blickbeziehungen zwischen den Ebenen zu ermöglichen. Die einzige Volumenaussparung zur Straße hin markiert den Haupteingang.

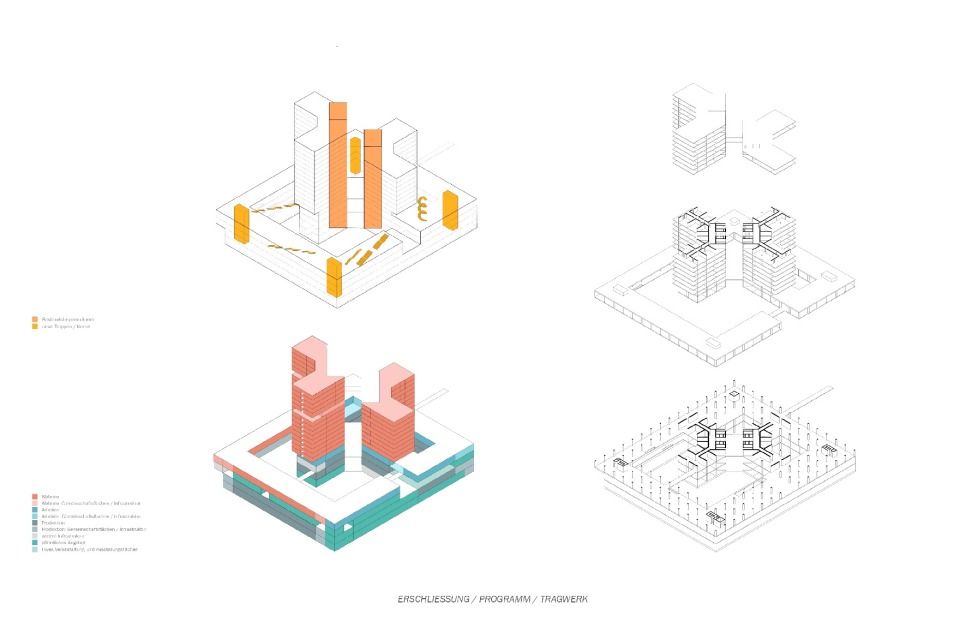

Die bestehende Struktur kann ohne aufwendige Maßnahmen benutzt werden, da sie bereits 2013 auf Stabilität geprüft und gegen Biegung verstärkt wurde. Das Raster und Konstruktionsprinzip des Bestandsockels wurde in die Erweiterung mit aufgegriffen, um einen glatten Übergang der Gebäudeteile zu erzeugen und die Gebäudeorganisation zu erleichtern.

Der Bestand und die Erweiterung werden im Sockel an den Eckpunkten mit zusätzlichen Erschließungskernen ergänzt. Dadurch werden die Rettungswege, aber auch der Transport von Gütern innerhalb des Sockels gewährleistet.

Zwischen den neuen Erschließungskernen werden die Gänge und Laubengänge gespannt, die mit einer Breite von 3,3m die horizontale Durchwegung ermöglichen und einen öffentlich begehbaren Rundgang durch das Gebäude schaffen. Sie verlaufen an den Höfen und Lichthöfen entlang, bieten Einblicke in das Gebäudeprogramm und docken an freiliegende Treppen für eine zusätzlich inszenierte Erschließung im Vertikalen an.

Die Idee der Produktionsstätte wird in Form von flexiblen in der Größe und Ausbaubarkeit Werkstätten und Studios in den ersten drei Sockelgeschossen aufgegriffen. Der Produktionsprozess wird gezielt nicht von den öffentlichen Nutzungen getrennt – die innere Organisation des Gebäudes lebt von dem Zusammentreffen dieser unterschiedlichen Programme; von dem Austausch und Synergien, die dadurch entstehen. Die Werkräume werden durch gemeinschaftliche Lager, große Werkhallen, Werkstätten, ein FABLAB und ein außenliegender Werkhof angrenzend an dem Klostergarten ergänzt.

Im Sockel werden zudem öffentliche, soziale, kulturelle und Freizeitangebote so angeordnet, dass die Öffentlichkeit bis zu dem letzten Sockelgeschoss eingeladen wird das Gebäude zu erkunden. Gleichzeitig profitieren Bewohner und Nutzer der Produktionsstätten davon.

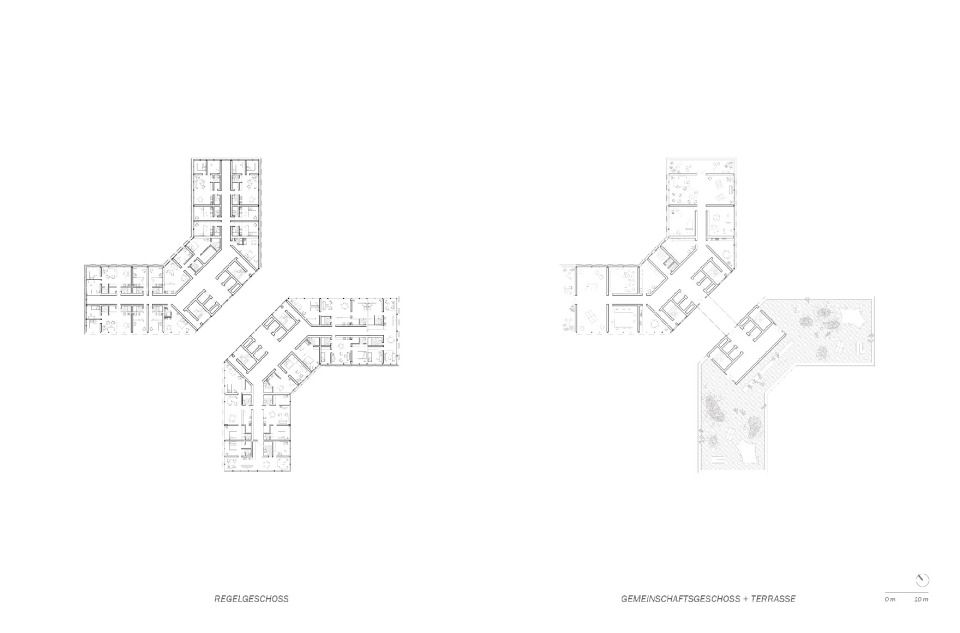

Die zwei Türme sind komplett dem Wohnen gewidmet. Die unterschiedlichen Wohntypologien begründen sich auf Kriterien wie Länge des Aufenthalts, unterschiedlichen finanziellen Ausgangslagen und Lebensstil. Die Wohnungsmatrix beruht auf einem möglichst flexiblen Ausbau des Bestands und ermöglicht dadurch geschossweise eine vielfältige Kombination der Einheiten.

Besonders den kleinsten Wohnungstypen kommt das großzügige Gemeinschaftsgeschoss und die 2 Dachterrassen auf den Türmen zu Gute, die zusätzlich zum Wohnraum als zentrale Anlaufstelle für alle Bewohner des Hauses dienen und die Türme miteinander verbinden.

Trotz der Tatsache, dass heute ein Fünftel der Landesbevölkerung in der Hauptstadt Sofia wohnen mangelt es dort an Wohnalternativen für Studenten, Berufseinsteiger und junge Familien.

Das Potential des leerstehenden Bestands, der in Sofia aus sozialistischen Zeiten zahlreich vorhanden ist, bleibt den Akteuren offenbar unerschlossen. Es wird weiterhin massenhaft neu, monofunktional und typologisch gleich gebaut; es gibt selten synergieerzeugende Nutzungsmischungen.

Ein möglicher Lösungsansatz für den Mangel an bezahlbarem Wohnraum wäre eine Umnutzung des Bestands und die Arbeit mit gemischten Typologien auf den Grundstücken.

Das Entwurfsgebiet liegt an einer der Hauptverkehrsachsen in der Stadt und ist geprägt durch die autogerechte Infrastruktur und vor allem durch das verlassene Skelett des vor 40 Jahren geplanten Verlagskomplexes „Rodina“. Ein Riese aus Stahlbeton, der mitten in einer 10m tiefen Baugrube sitzt, sich mit seinen fast 70m über die Stadtautobahn und dem Kontext erhebt und von kaum was umgeben wie eine alte Burgruine wirkt.

Die konzeptuelle Entwicklung des Entwurfs wurde vom mittelalterlichen Kloster inspiriert - Klöster können als erste Mischnutzungsanlagen oder Urtypen der heutigen hybriden Bauten betrachtet werden, wo schon immer Wohnen, „Arbeiten“ und Produktion in Synergie existierten und trotz der baulichen Abschottung zum Kontext, ein reger Austausch von Wissen und Gütern der Mönche stattfand, von dem auch die umliegenden Gegenden stark profitiert haben. Diese Geschlossenheit nach außen, aufgrund von unerwünschten oder störenden Einflüssen, steht im Kontrast zu der offenen und stark vernetzten Struktur, die sich im Inneren entfaltet.

Dieses Prinzip spiegelt sich in der städtebaulichen Erweiterung des Bestandgebäudes wider. Der neue Körper erhebt sich über 4 Geschosse und ummantelt wie eine Klostermauer den alten Sockel entlang der vorhandenen Baugrube. So wird aus der Perspektive des Fußgängers eine Ruhe und Regelmäßigkeit entlang der Straßenfront erzeugt und gleichzeitig das Eindringen des Lärms im Inneren des Gebäudes stark reduziert. Gleichzeitig werden die Türme des Bestands mit ihrer ungewöhnlichen Kubatur als Wiedererkennungsmerkmal der Gegend erhalten und hervorgehoben. Der Neubau erhöht zudem die bauliche Dichte auf dem Grundstück und bietet mehr Raum für Nutzungen, die das kostengünstige Wohnen nach oben querfinanzieren.

In der Mitte des Sockelensembles wird ein großzügiger Hof ausgespart, der für die Belichtung nötig ist und einen geschützten Klostergarten zwei Geschosse unter der Straßenebene schafft. In dem Bestand werden zusätzlich die teilweise vorhandenen Lichthöfe erweitert und bis nach unten durchgezogen, um Belichtung und Blickbeziehungen zwischen den Ebenen zu ermöglichen. Die einzige Volumenaussparung zur Straße hin markiert den Haupteingang.

Die bestehende Struktur kann ohne aufwendige Maßnahmen benutzt werden, da sie bereits 2013 auf Stabilität geprüft und gegen Biegung verstärkt wurde. Das Raster und Konstruktionsprinzip des Bestandsockels wurde in die Erweiterung mit aufgegriffen, um einen glatten Übergang der Gebäudeteile zu erzeugen und die Gebäudeorganisation zu erleichtern.

Der Bestand und die Erweiterung werden im Sockel an den Eckpunkten mit zusätzlichen Erschließungskernen ergänzt. Dadurch werden die Rettungswege, aber auch der Transport von Gütern innerhalb des Sockels gewährleistet.

Zwischen den neuen Erschließungskernen werden die Gänge und Laubengänge gespannt, die mit einer Breite von 3,3m die horizontale Durchwegung ermöglichen und einen öffentlich begehbaren Rundgang durch das Gebäude schaffen. Sie verlaufen an den Höfen und Lichthöfen entlang, bieten Einblicke in das Gebäudeprogramm und docken an freiliegende Treppen für eine zusätzlich inszenierte Erschließung im Vertikalen an.

Die Idee der Produktionsstätte wird in Form von flexiblen in der Größe und Ausbaubarkeit Werkstätten und Studios in den ersten drei Sockelgeschossen aufgegriffen. Der Produktionsprozess wird gezielt nicht von den öffentlichen Nutzungen getrennt – die innere Organisation des Gebäudes lebt von dem Zusammentreffen dieser unterschiedlichen Programme; von dem Austausch und Synergien, die dadurch entstehen. Die Werkräume werden durch gemeinschaftliche Lager, große Werkhallen, Werkstätten, ein FABLAB und ein außenliegender Werkhof angrenzend an dem Klostergarten ergänzt.

Im Sockel werden zudem öffentliche, soziale, kulturelle und Freizeitangebote so angeordnet, dass die Öffentlichkeit bis zu dem letzten Sockelgeschoss eingeladen wird das Gebäude zu erkunden. Gleichzeitig profitieren Bewohner und Nutzer der Produktionsstätten davon.

Die zwei Türme sind komplett dem Wohnen gewidmet. Die unterschiedlichen Wohntypologien begründen sich auf Kriterien wie Länge des Aufenthalts, unterschiedlichen finanziellen Ausgangslagen und Lebensstil. Die Wohnungsmatrix beruht auf einem möglichst flexiblen Ausbau des Bestands und ermöglicht dadurch geschossweise eine vielfältige Kombination der Einheiten.

Besonders den kleinsten Wohnungstypen kommt das großzügige Gemeinschaftsgeschoss und die 2 Dachterrassen auf den Türmen zu Gute, die zusätzlich zum Wohnraum als zentrale Anlaufstelle für alle Bewohner des Hauses dienen und die Türme miteinander verbinden.