Von der mittelalterlichen Burg, die von den Grafen von Leiningen illegal auf dem Grund der ihnen zum Schutz befohlenen Benediktinerabtei Limburg errichtet wurde, ist heute fast nichts mehr zu sehen. Viel mehr prägen das mächtige „Westbollwerk“, das Tor-Rondell und diverse Rundtürme den Ort und bezeugen den massiven Ausbau im 16. Jahrhundert zum Schutz gegen Feuerwaffen. Dass das „Feste Schloss“ gleichzeitig zu einer der bedeutendsten Renaissance-Residenzen neben dem Heidelberger Schloss heranwuchs, kann allenfalls noch der Fachmann aus Fragmenten schließen. Weder von dem mehrgeschossigen Saalbau über der Durchfahrt noch von den anderen Wohn- und Wirtschafsgebäuden haben sich viel mehr als Keller und Umfassungsmauern erhalten. Einige Pfostenlöcher weisen zudem auf einen dichten Bestand von Fachwerkhäusern im Burghof hin. Wie aber die Residenz konkret aussah, bleibt Gegenstand von Spekulationen. Umso mehr brauchen Besucher an dem unübersichtlich fragmentarischen Ort Informative Orientierungshilfen. Deshalb ist geplant, die Betreuung der Besucher zu verbessern und die museale Präsentation aktueller Funde zu ermöglichen. Aus dem Einladungswettbewerb gingen das Lübecker Büro Helmut Riemann und die Hamburger Landschaftsarchitekten WES & Partner als Sieger hervor.

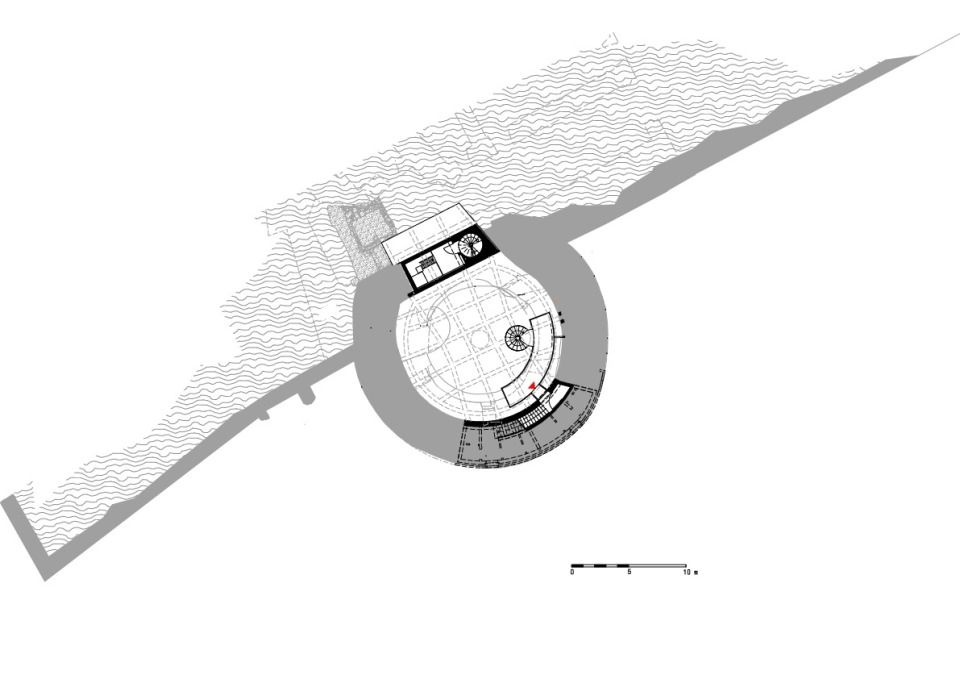

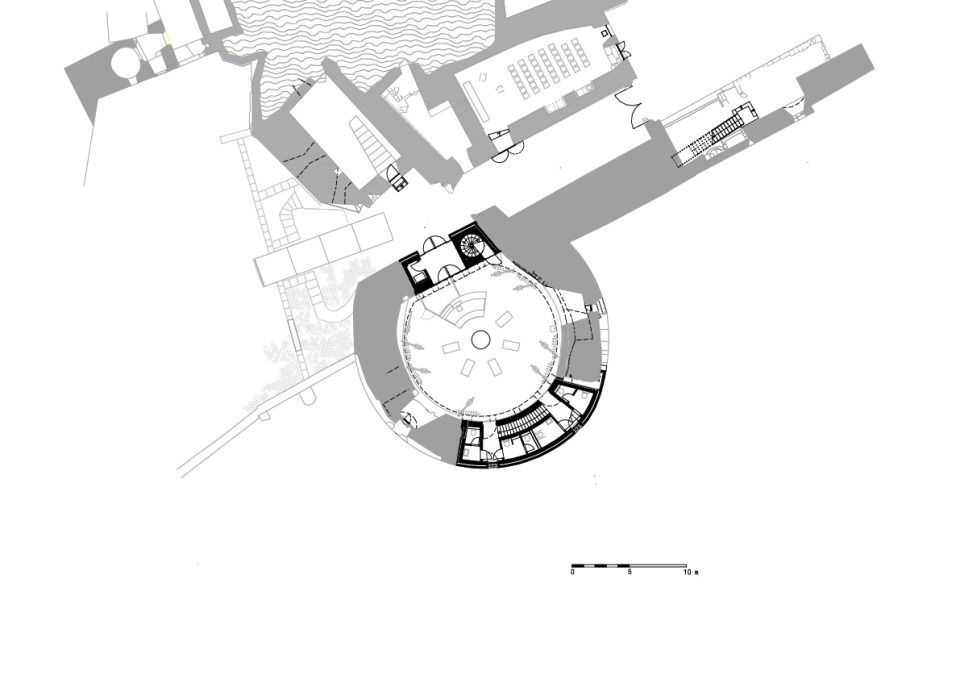

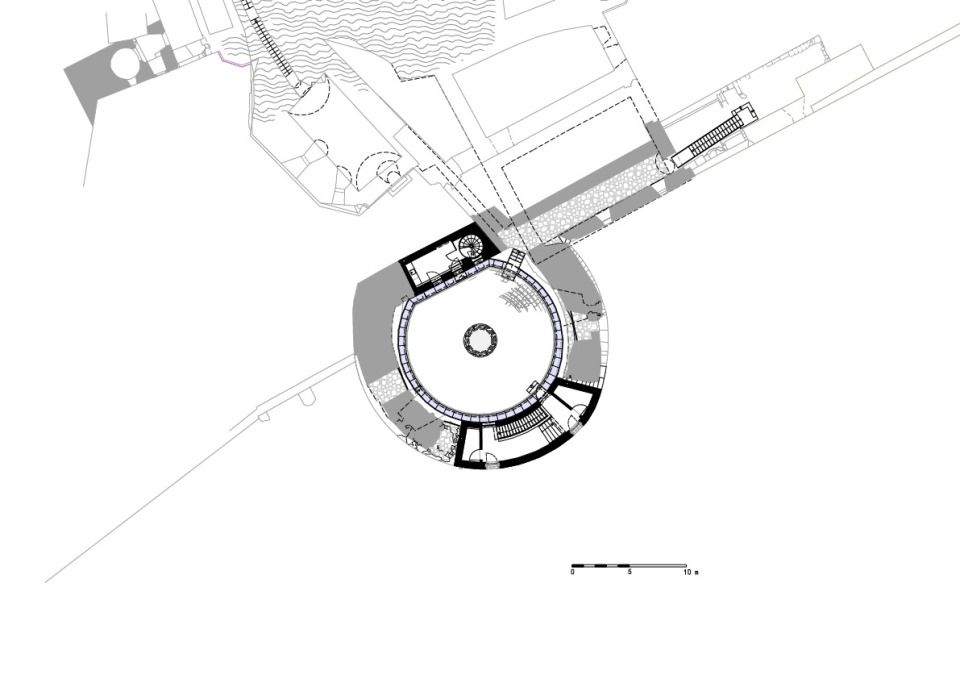

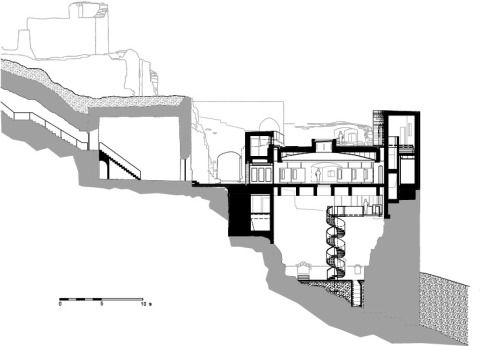

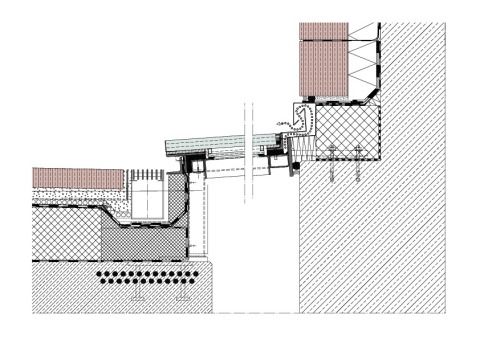

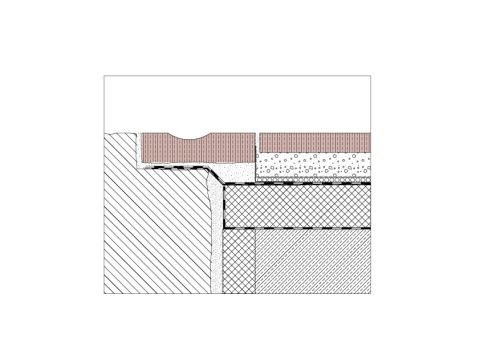

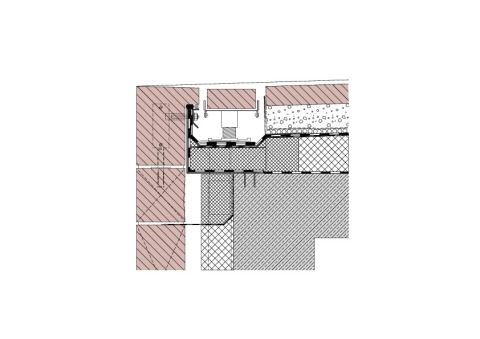

Entscheidend war auch hier die sensible, substanzschonende Einbringung neuer Funktionen in den Bestand. Dabei konzentriert sich das Team auf das Tor-Rondell, in dem bereits heute eine Pförtnerloge und ein WC untergebracht sind. Das ursprünglich zweigeschossige Rondell, das die schmale Eingangspassage sicherte, ist bis auf acht Meter Höhe erhalten. Auf seiner westlichen Außenseite klafft allerdings eine große Lücke: keine Kriegszerstörung, sondern Folge eines Teilabbruchs zugunsten einer Beamtenwohnung in Bad Dürkheim im Jahre 1855. Riemann will nun diese Bresche schließen und den dicken, ehemals von einem Kegeldach gekrönten Turm teilweise in ursprünglicher Höhe aufmauern. Es geht darum, „die Kontur der Burg an der Südseite durch die Erhöhung des Rondells zu schärfen und (…) die enge Eingangssituation durch die größere Baumasse prägnanter werden zu lassen“, erklärt der Architekt. Das neue Sandsteinmauerwerk schließt dabei unmittelbar an die alten, buckligen Gemäuer an, von ihnen nur durch geglättete Oberflächen unterschieden. Eine leicht gewölbte Decke soll durch ein umlaufendes Glasband Abstand zum alten, „ruppigen“ Mauerring halten. Dieser Lichtkranz wird dafür sorgen, dass darunter ausgestellte Exponate vor dem von Streiflicht modulierten historischen Mauerwerk bestens zur Geltung kommen. Ein Oberlicht im Zentrum der Decke wird den Orientierungsstein darunter ins rechte Licht rücken. Der neue Rundraum bietet genügend Platz für Kasse, Informationsangebote und Exponate. Auch verabredete Gruppen können sich hier sammeln. Alle Nebenfuktionen wie WC, Lager und Kaffee-Ecke verschwinden in der Doppelwandung der neuen Außenmauer. Die wenige Schritte vom Torbau entfernt liegende dunkle „Schmiede“ sollte nach dem Willen der Planer rein museal genutzt werden, beleuchtet nur durch das Licht der Vitrinen. So könnte die Burg in den Augen ihrer Besucher tatsächlich eine ganz andere Wertigkeit erhalten. Auch Landschaftsplaner Hinnerk Wehberg sieht seine Aufgabe vor allem darin, die Kraft der Burgenarchitektur zu unterstreichen. Der dicht bewaldete Hang soll ausgelichtet werden, damit die Burg – wie auf alten Veduten zu sehen – wieder frei steht. Nur so wird erkennbar, dass der Fels von den Erbauern der Burganlage so lange bearbeitet wurde, bis er mit den Mauern der Festung eine unüberwindliche Senkrechte bildete. Vorhof und Eingang sollen neu akzentuiert werden, auch um die Spannung auf das überraschende Dahinter zu erhöhen. Alle Freiflächen bekommen statt wildwachsendem Rasen eine Kiesdecke. Ehemalige Innenräume werden mit Gussasphalt-Böden gekennzeichnet. Der große Ausfallgarten erhält eine klassische Beeteinteilung; im alten Lustgarten entsteht ein Hain. Die Wettbewerbs-Partner imaginieren zudem neues Leben im Burghof: Ausgehend von ephemeren Parkbauten pittoresker Landschaftsgärten des 18. Jahrhunderts könnten sich Riemann und Wehberg zeltähnliche Installationen für Feste und Veranstaltungen vorstellen. So wird das Romantisch-Malerische reflektiert tradiert.