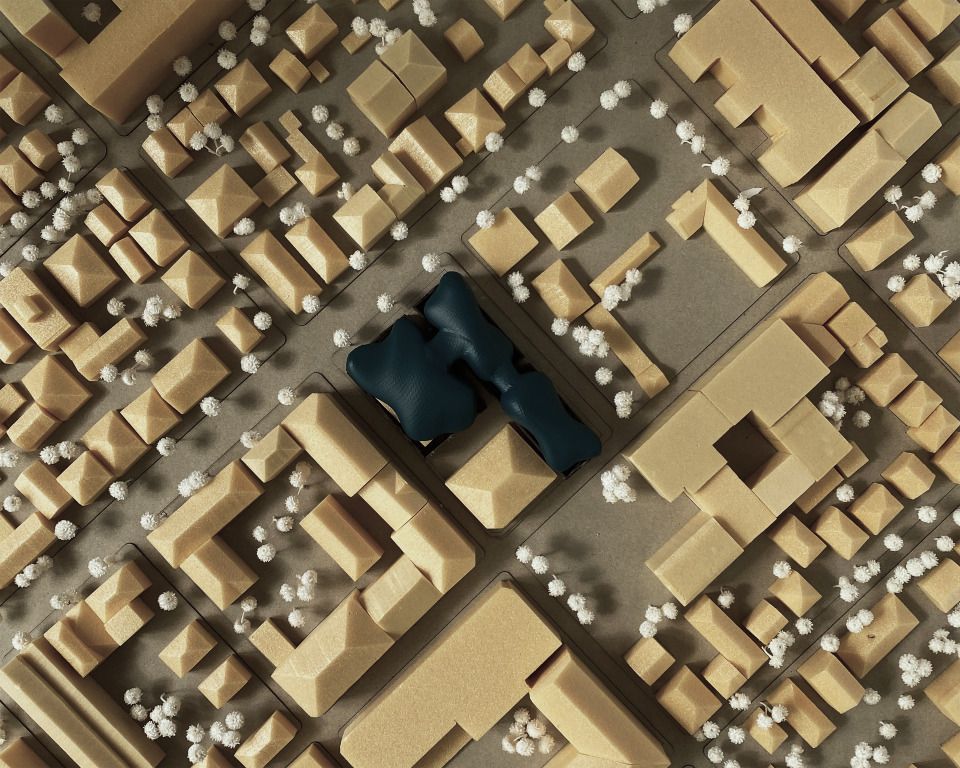

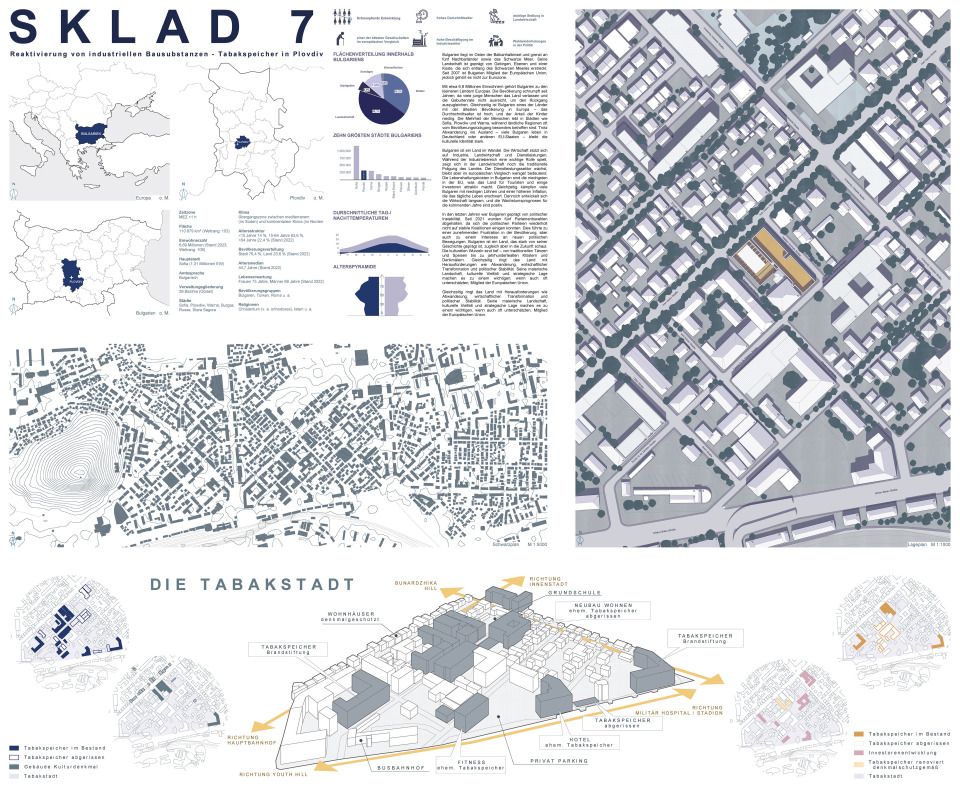

Die Stadt Plovdiv – zweitgrößte Stadt Bulgariens und eine der ältesten durchgehend bewohnten Städte Europas – war einst Zentrum der bulgarischen Tabakindustrie und ist auch der Ort unserer Masterthesis. Im Fokus steht die Auseinandersetzung mit einem außergewöhnlichen urbanen Ort in Bulgarien: der sogenannten Tabakstadt.

Das ehemalige Industrieareal ist ein Ensemble aus markanten Backsteinbauten, in denen bis zur politischen Wende Tabak gelagert und verarbeitet wurde. Heute befindet sich das Viertel in einem Zustand des Verfalls; viele dieser Gebäude stehen leer, sind teilweise baufällig oder durch Brände beschädigt. Unser architektonischer Entwurf versteht sich deshalb als Beitrag zur Wiederentdeckung und Weiterentwicklung dieses städtischen Erbes – mit dem Ziel, eine zukunftsorientierte und zugleich kontextgerechte Umnutzung aufzuzeigen.

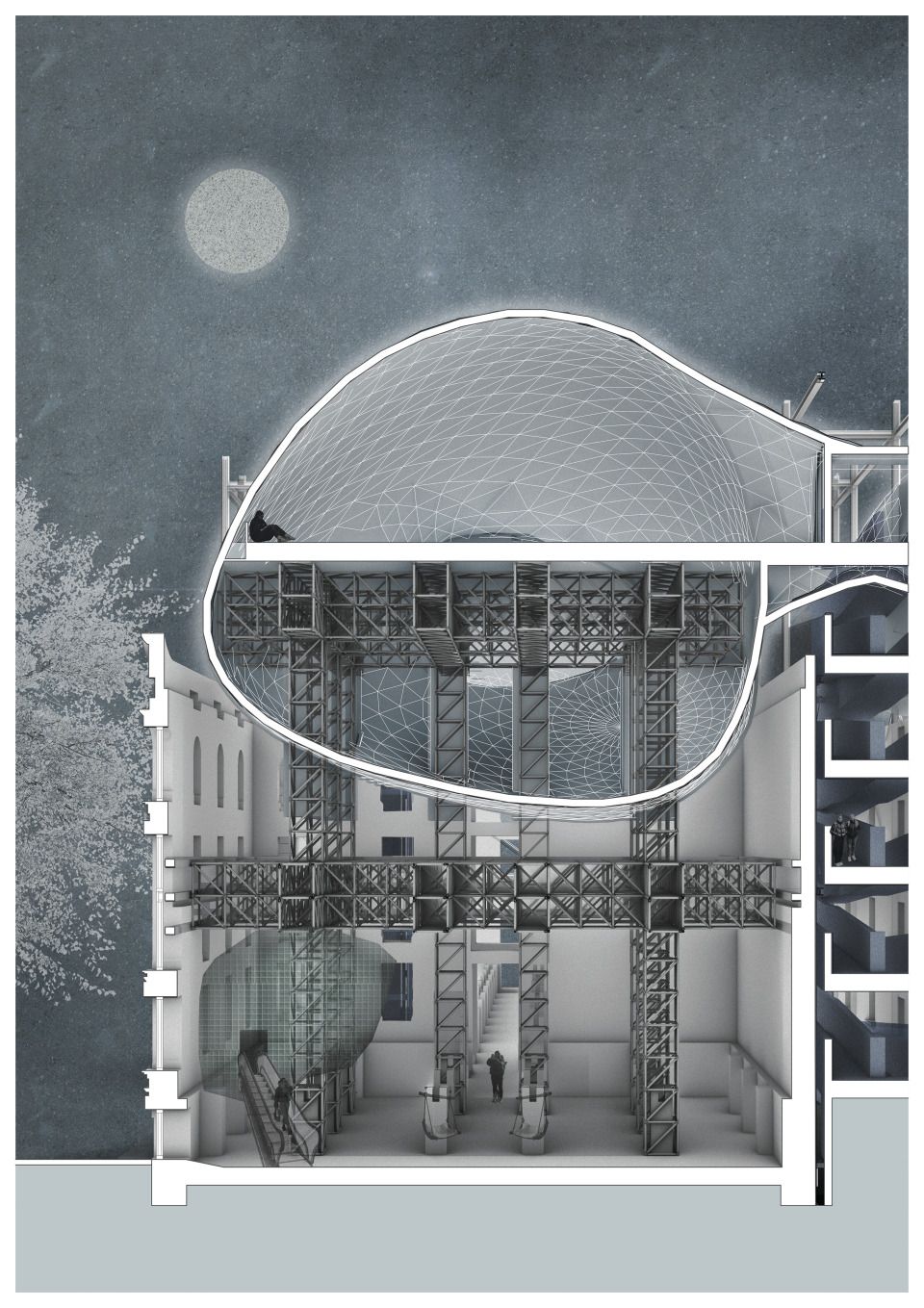

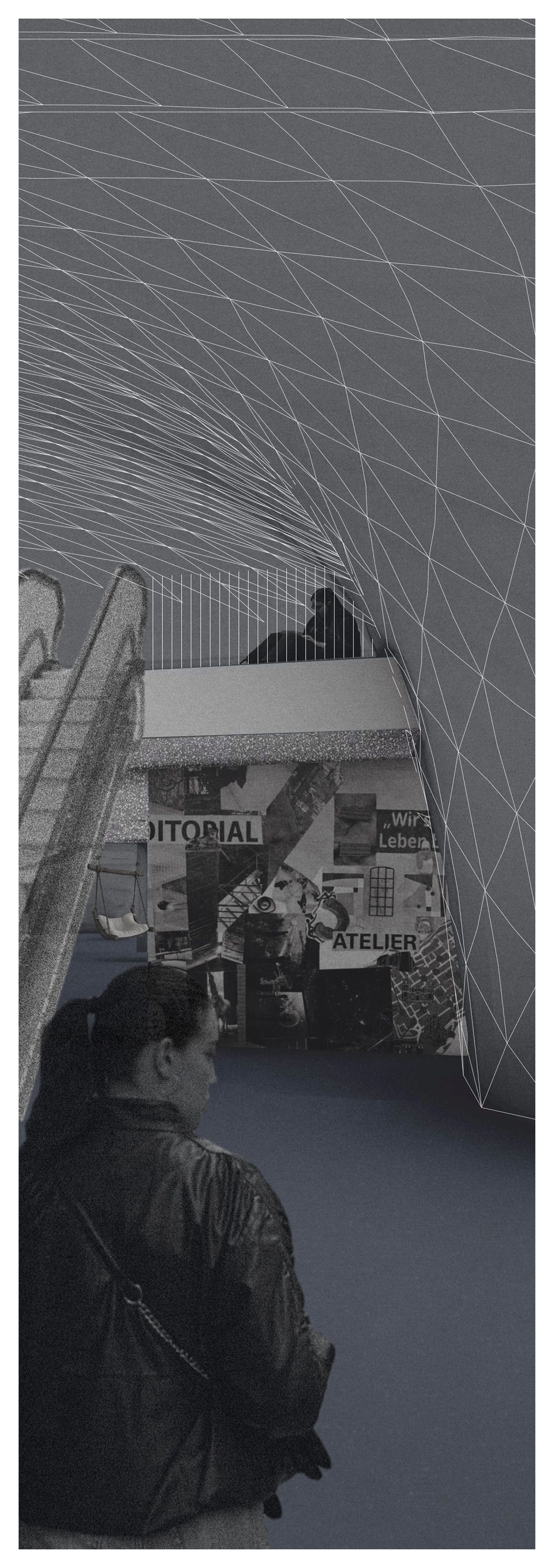

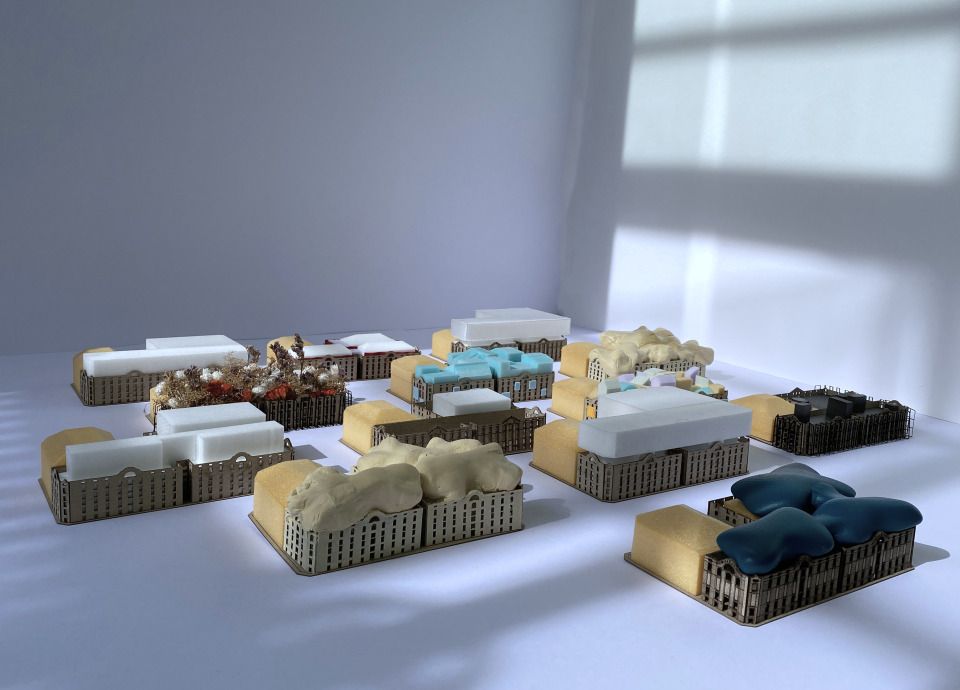

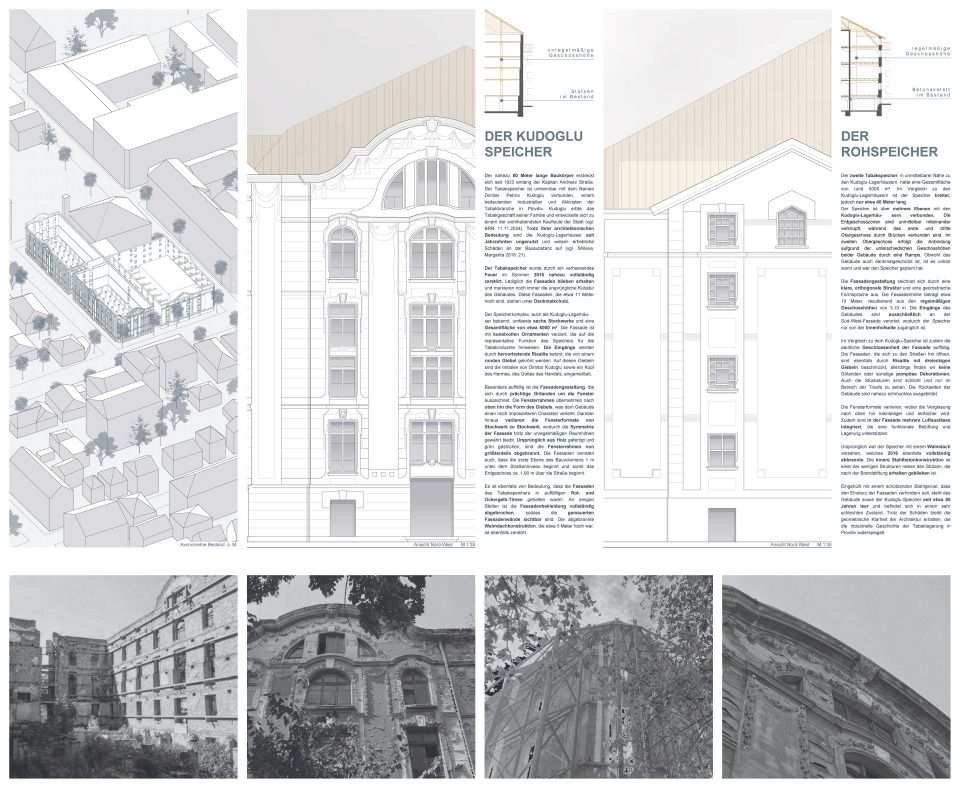

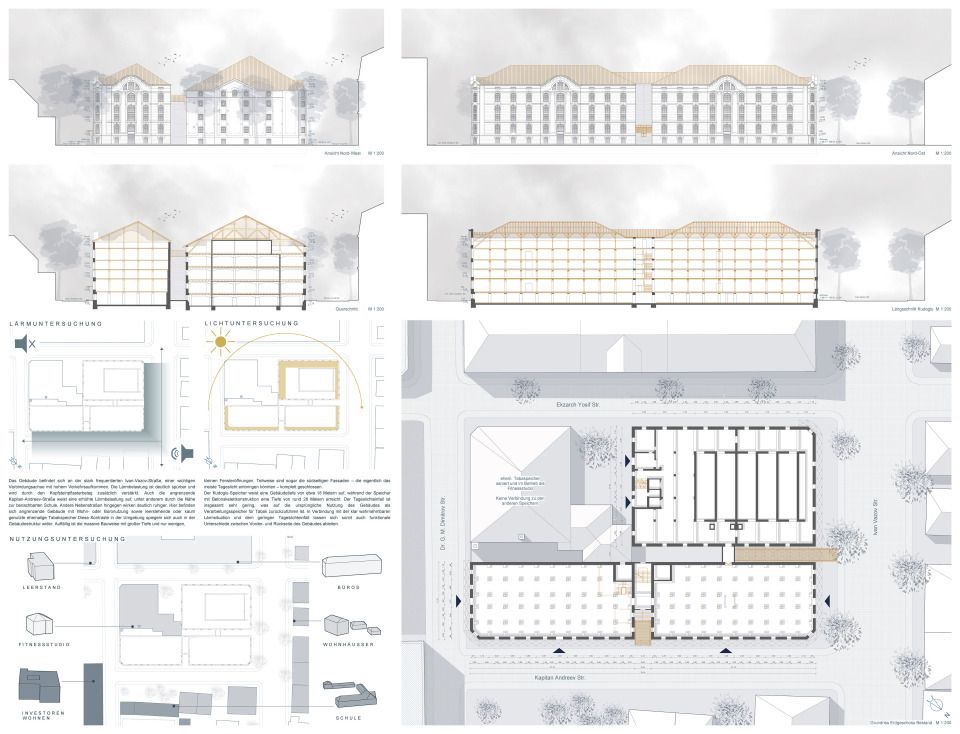

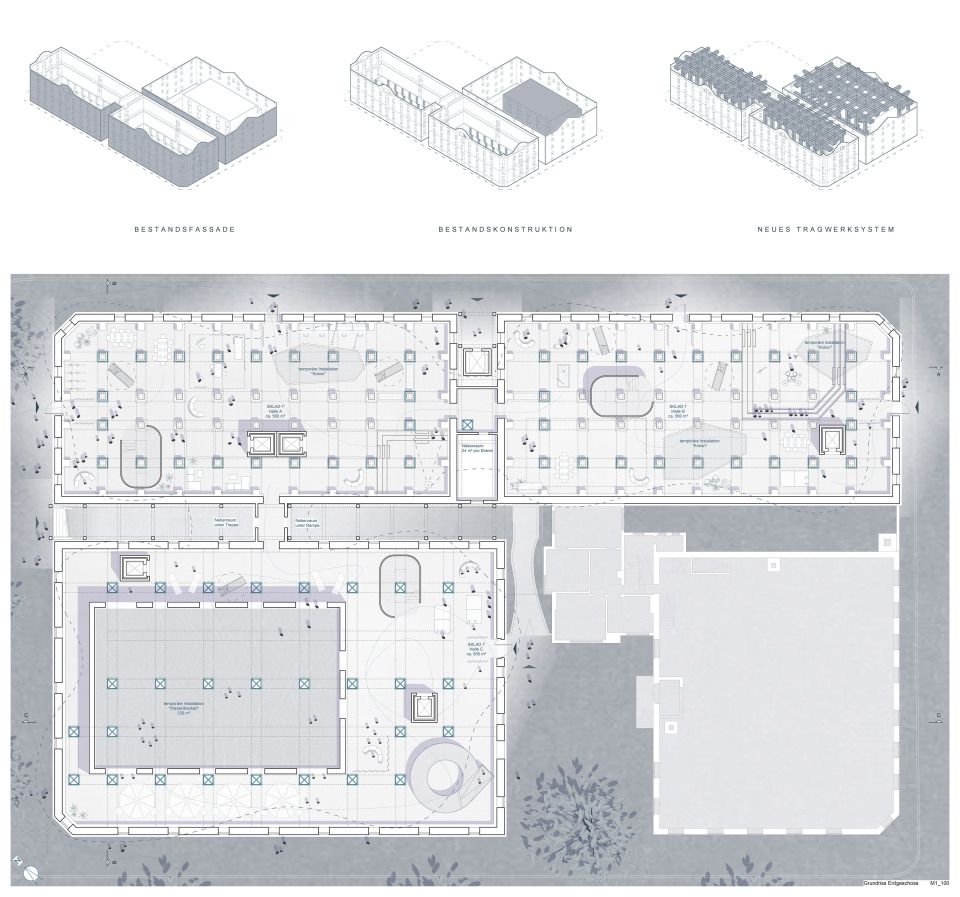

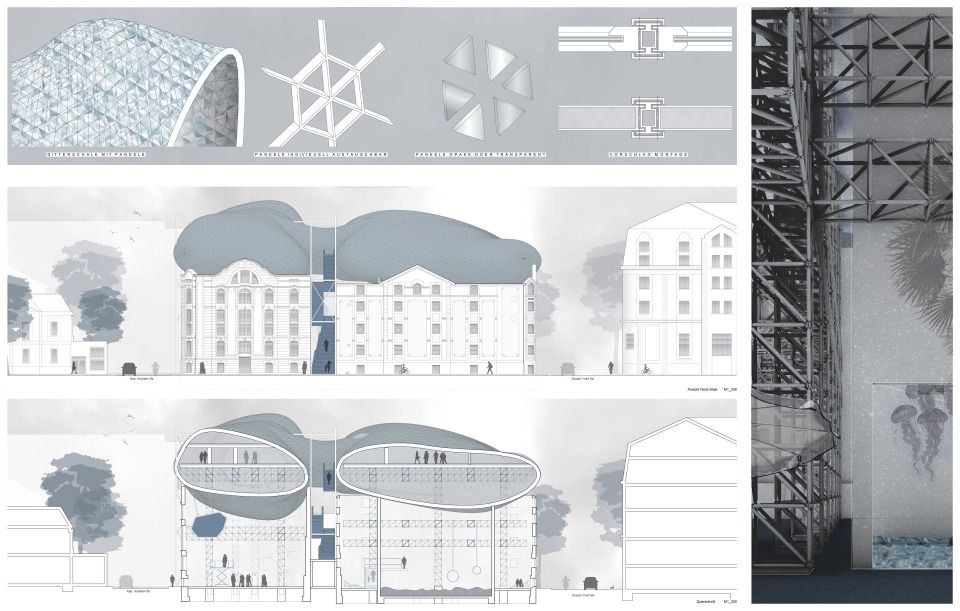

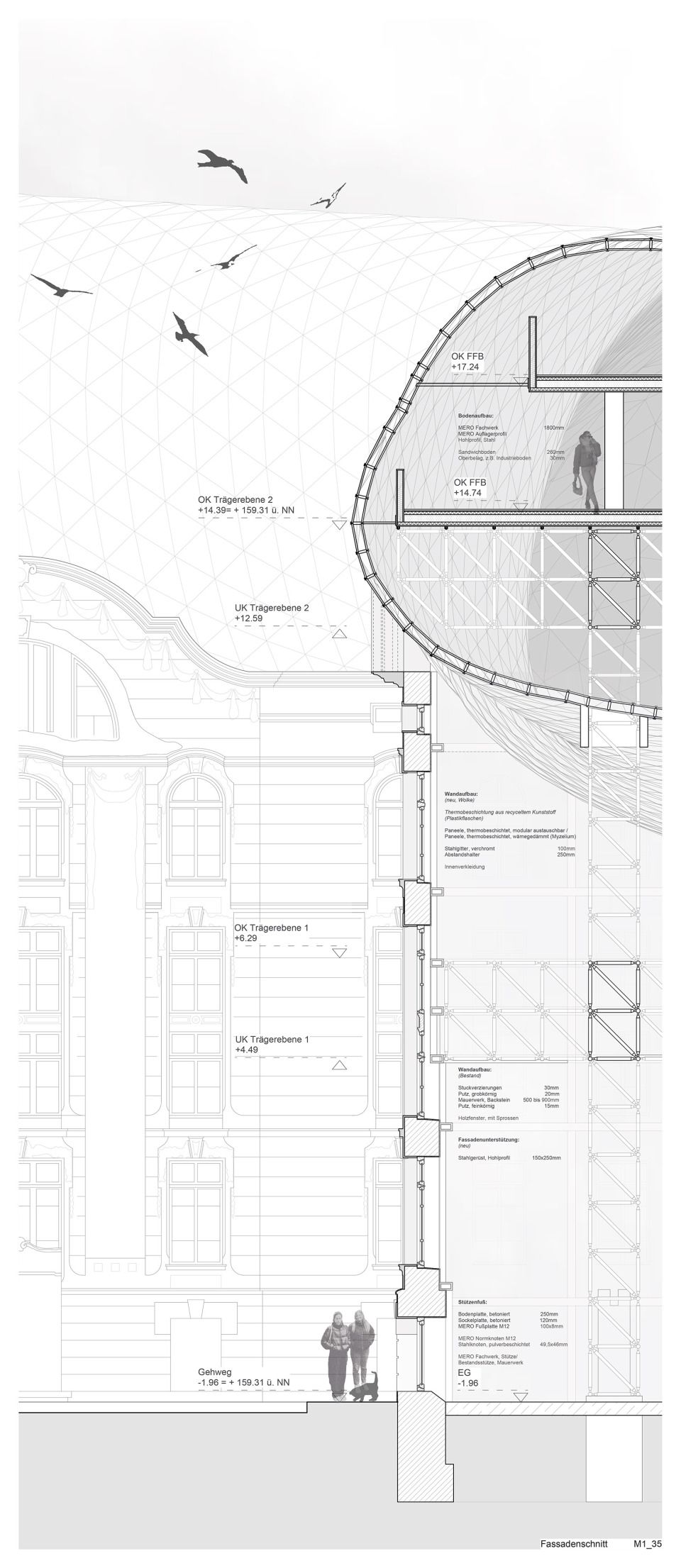

Das Projekt konzentriert sich auf zwei ehemalige Tabakspeicher an der Schnittstelle zwischen Stadtzentrum und Hauptbahnhof – den Rohspeicher und die Kudoglu-Lagerhäuser. Die Gebäude wurden 2016 durch Brandstiftung schwer beschädigt, ihre massiven Fassaden sind jedoch erhalten geblieben. Diese fragmentierte Substanz bildet den Ausgangspunkt einer Untersuchung, die nicht auf ein finales Nutzungskonzept abzielt, sondern auf die Potenziale eines offenen architektonischen Systems. Ziel ist es nicht, ein Programm umzusetzen, sondern Bedingungen zu schaffen, unter denen neue Nutzungen entstehen können – nicht festgelegt, sondern entfaltbar. Die Architektur tritt in einen Dialog mit dem Bestand, nicht durch Kontrast oder Überformung, sondern durch Ergänzung und präzise Setzung.

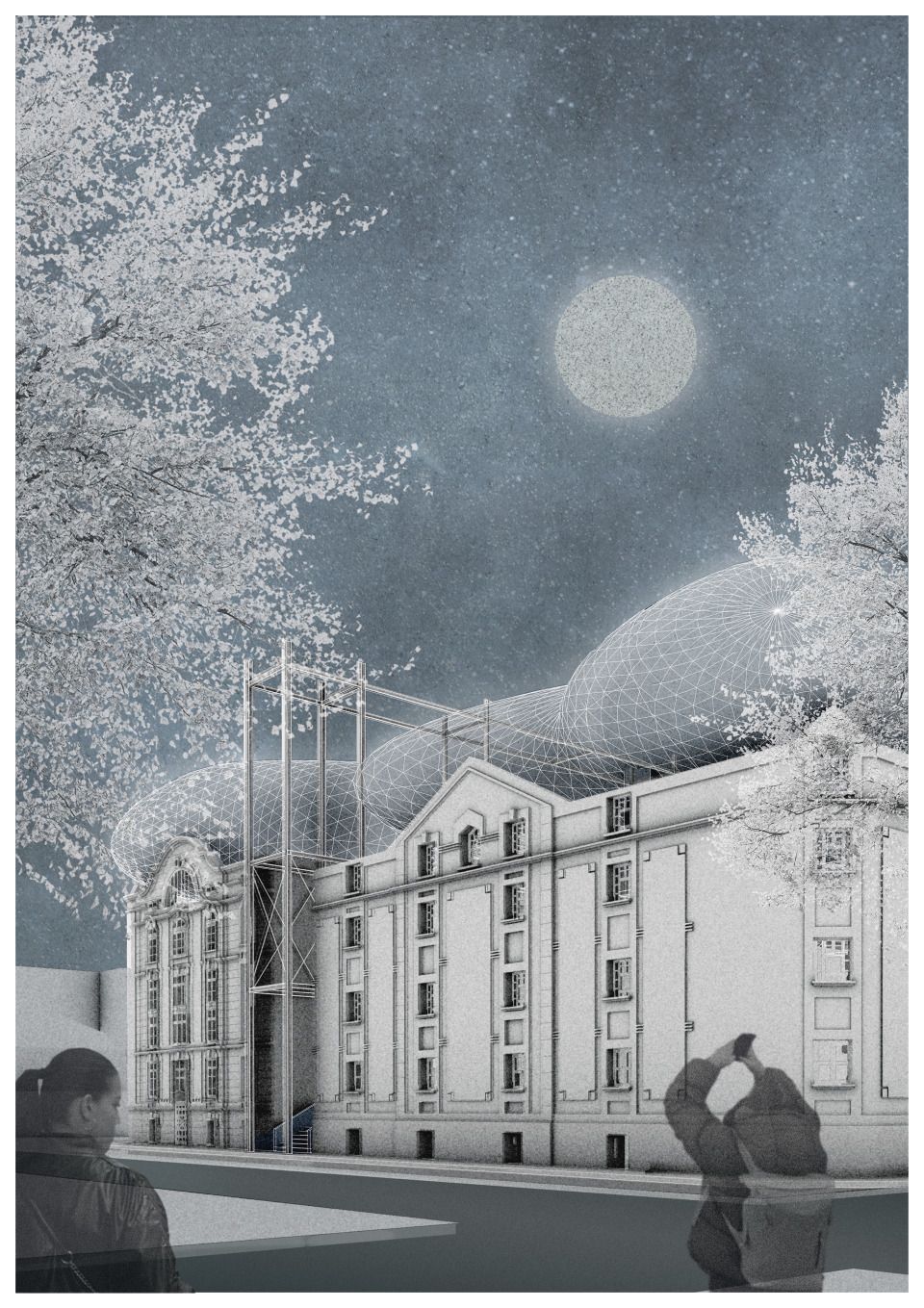

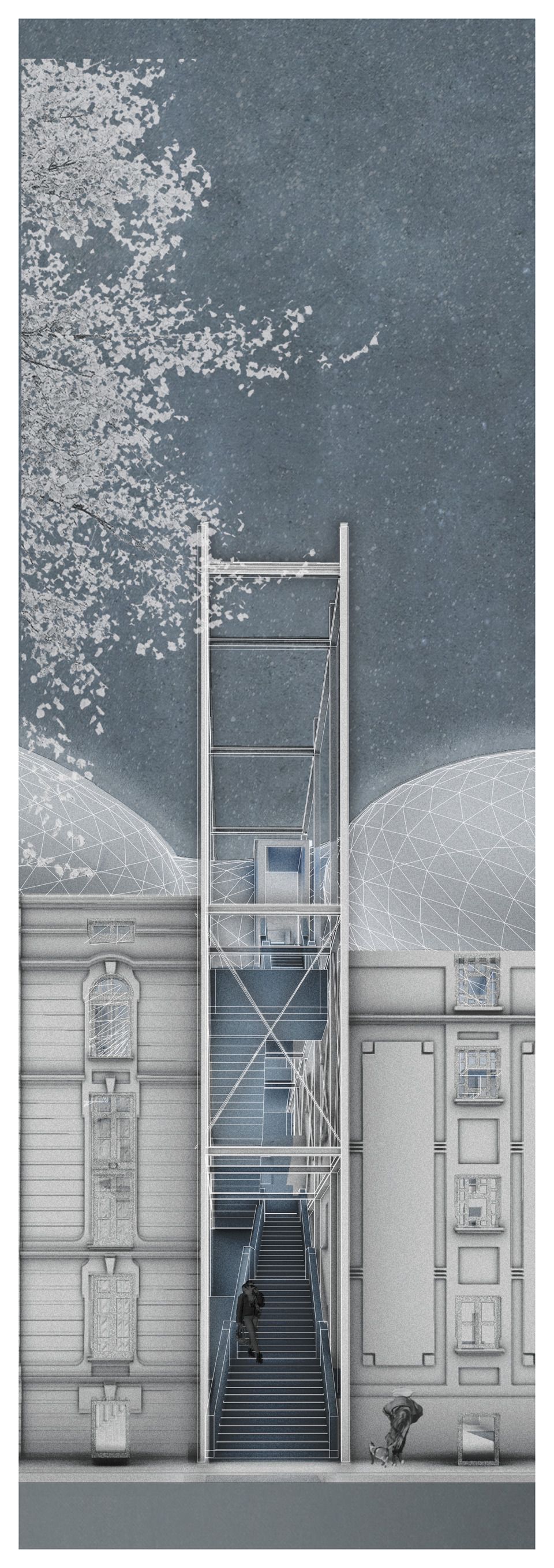

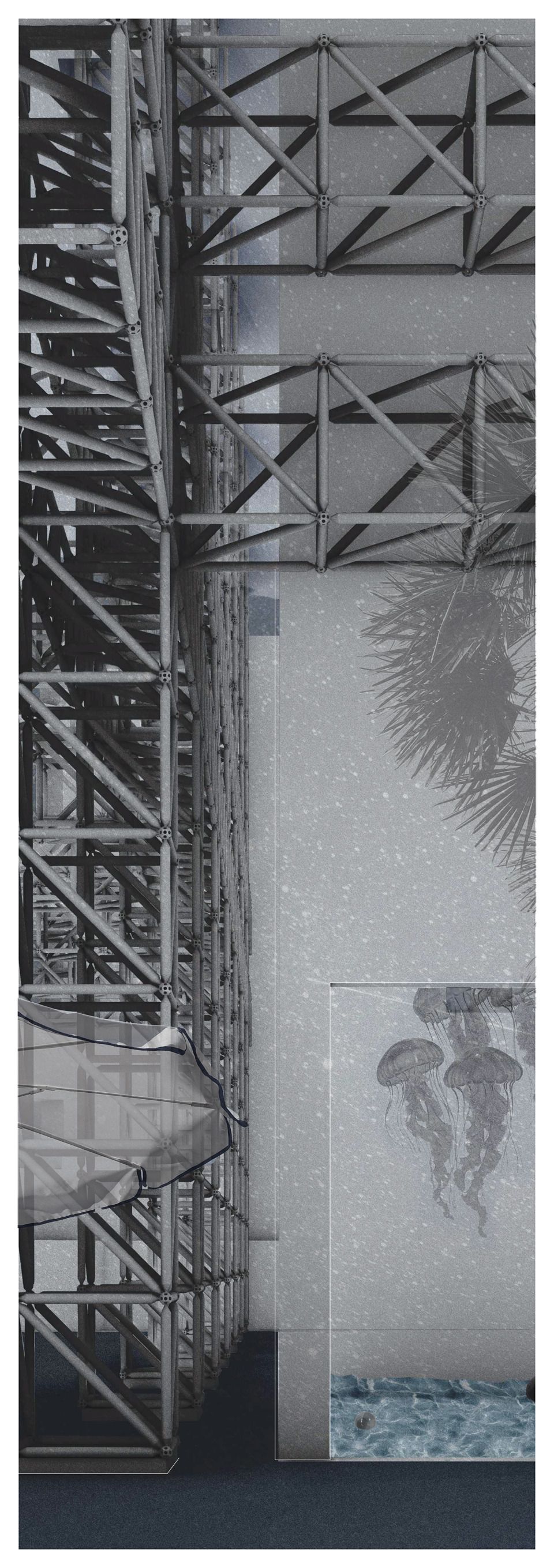

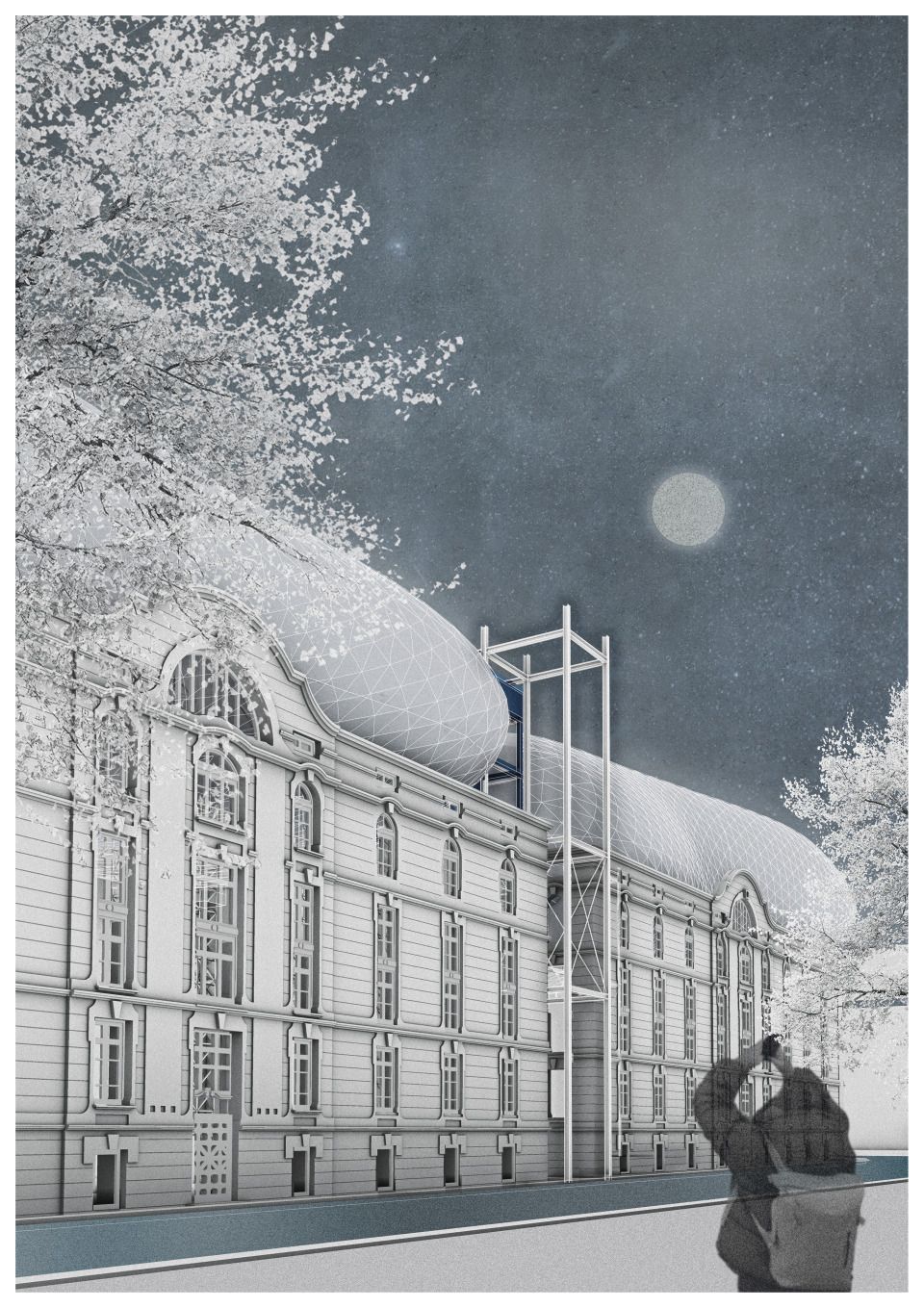

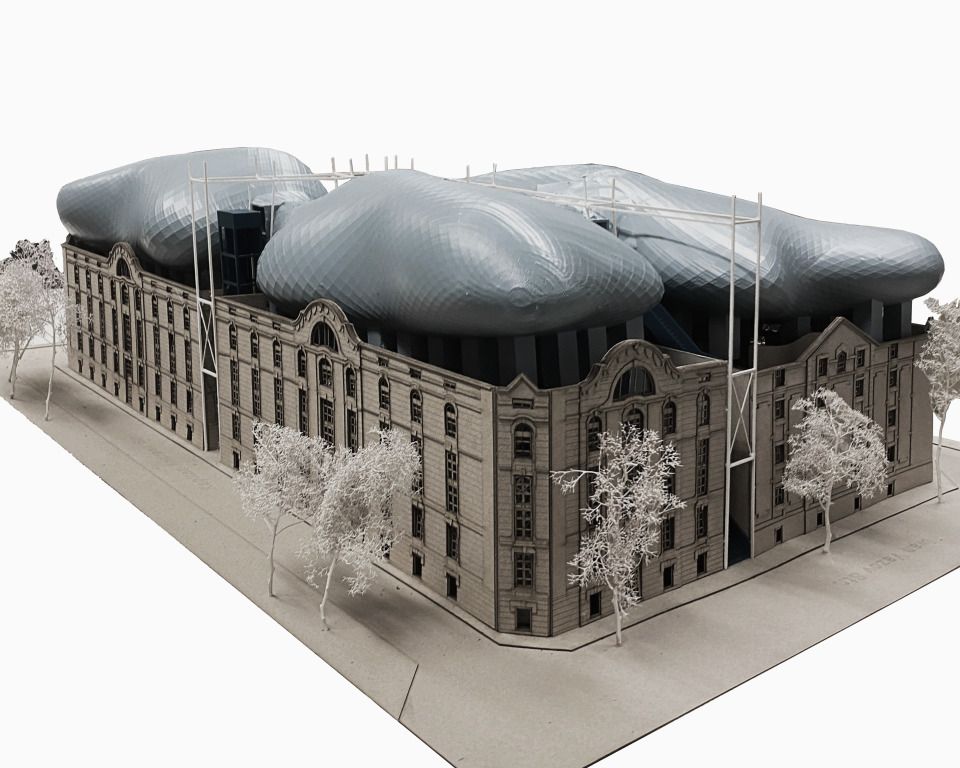

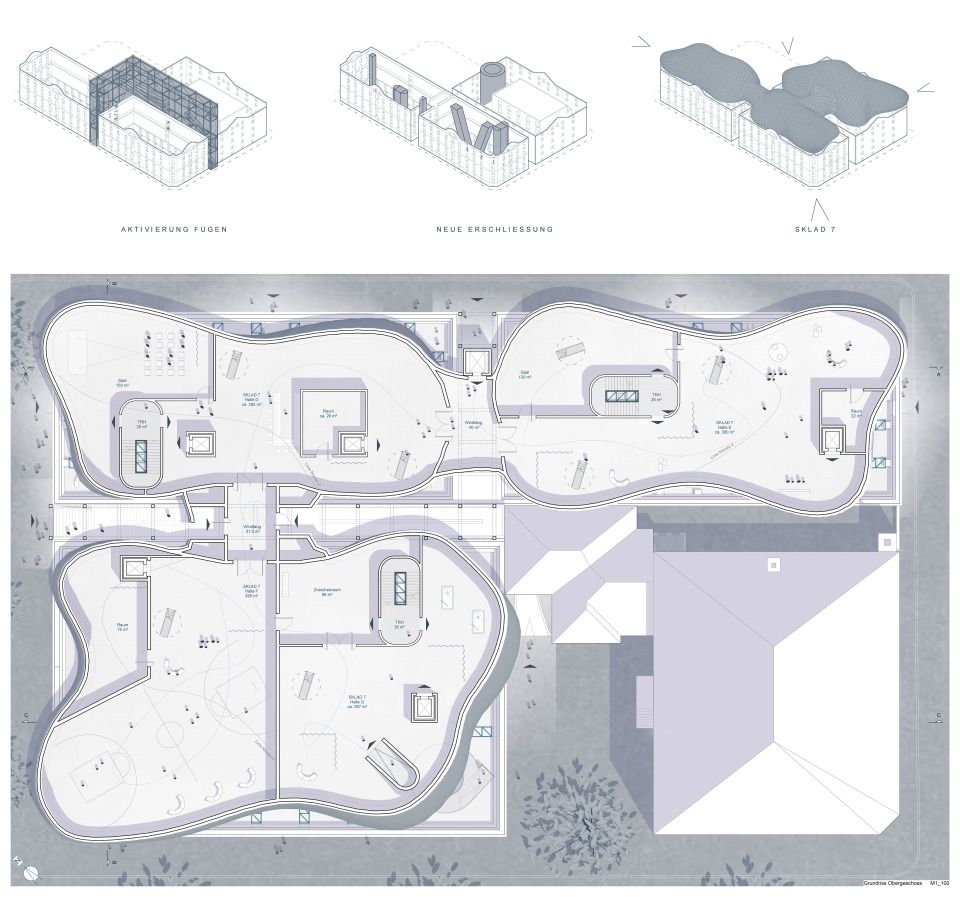

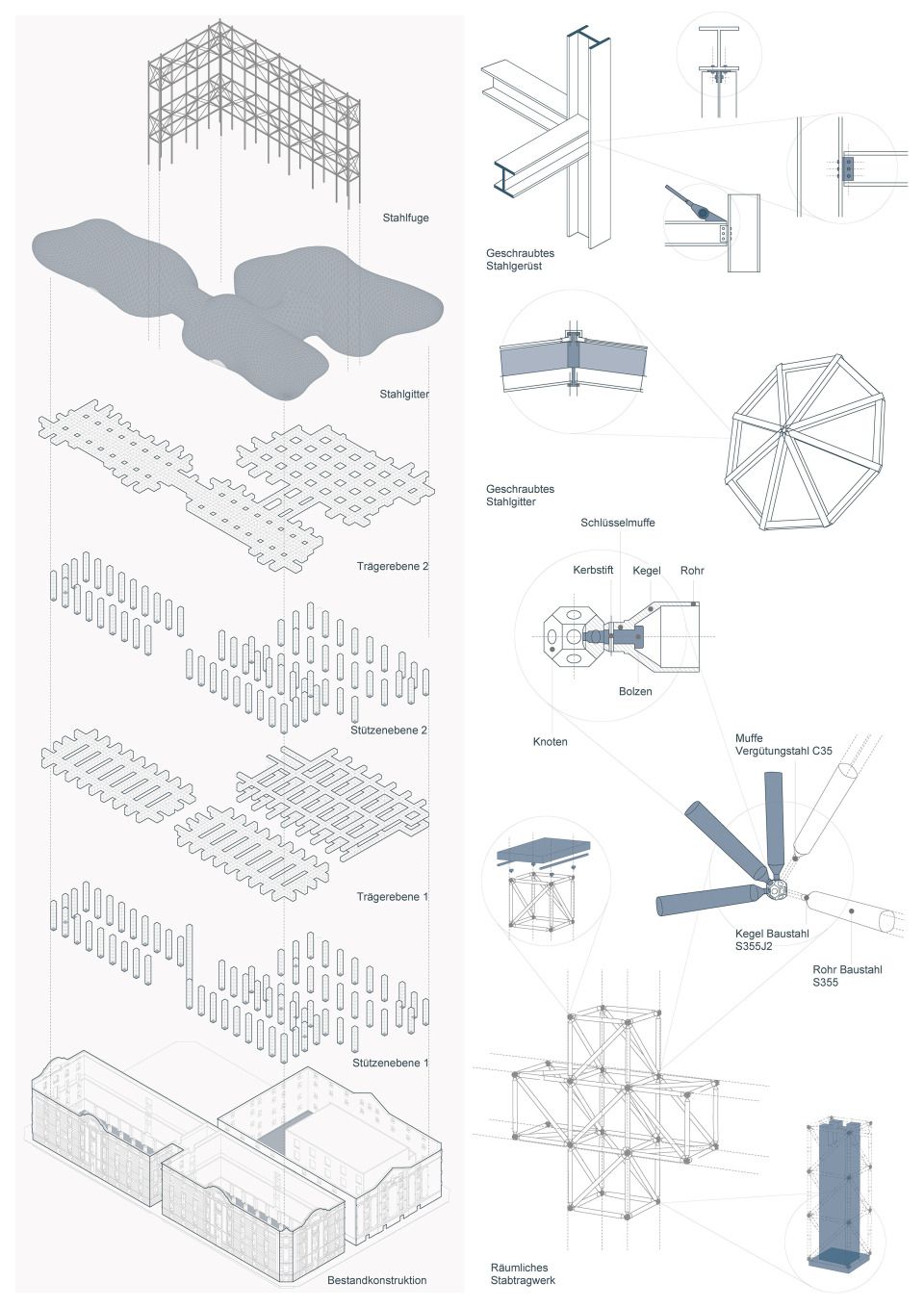

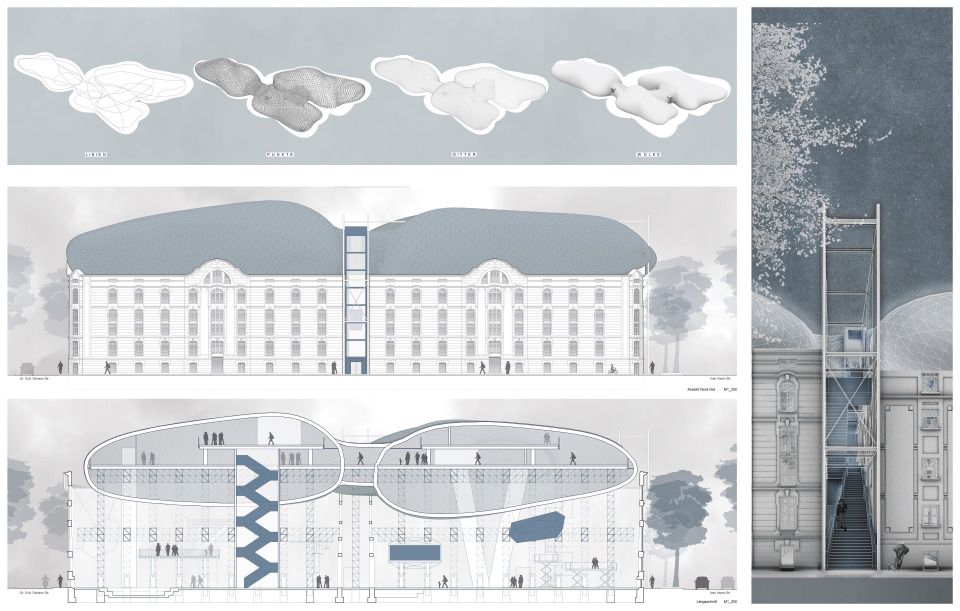

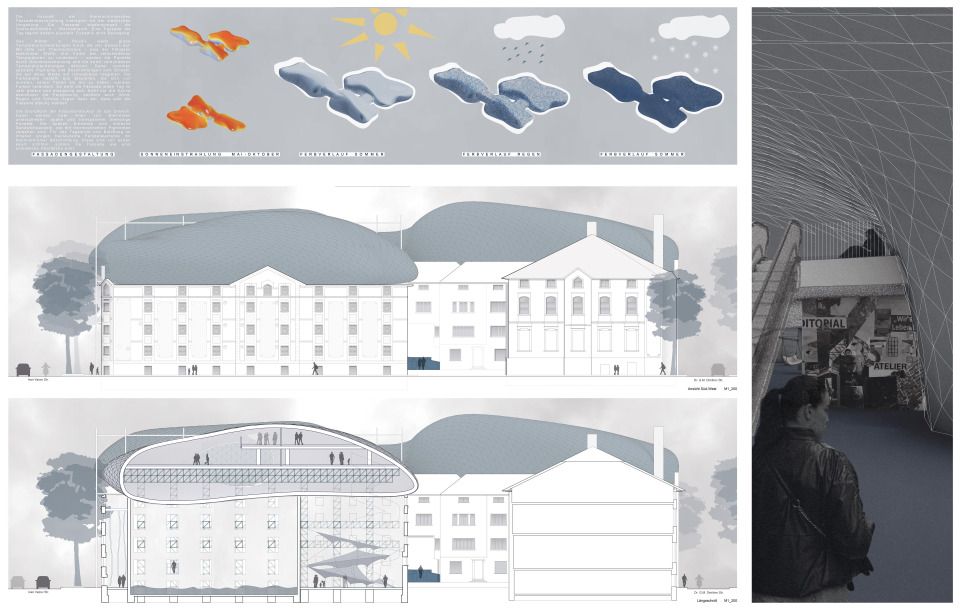

Die sogenannte „Wolke“ – ein neues Volumen, das sich über den Bestand legt – versteht sich als schwebende Struktur, die sich von der historischen Substanz löst, ohne sich von ihr zu entfernen. Sie antwortet nicht mit Monumentalität, sondern mit Leichtigkeit. Ihre Form bleibt mehrdeutig, ihre Räume sind durchlässig und flexibel – gedacht als Möglichkeitsräume, die von Besucher:innen individuell gelesen, erlebt und temporär genutzt werden können.

Das Projekt begreift den Entwurf als offene Fragestellung: Wie kann Architektur auf Veränderung reagieren, ohne sich selbst festzulegen? Wie kann gebauter Raum eine Bühne sein – nicht für eine festgelegte Nutzung, sondern für eine Vielzahl von Szenarien?

Die Architektur dieser Arbeit speichert nicht nur Geschichte, sie öffnet Perspektiven.

Das ehemalige Industrieareal ist ein Ensemble aus markanten Backsteinbauten, in denen bis zur politischen Wende Tabak gelagert und verarbeitet wurde. Heute befindet sich das Viertel in einem Zustand des Verfalls; viele dieser Gebäude stehen leer, sind teilweise baufällig oder durch Brände beschädigt. Unser architektonischer Entwurf versteht sich deshalb als Beitrag zur Wiederentdeckung und Weiterentwicklung dieses städtischen Erbes – mit dem Ziel, eine zukunftsorientierte und zugleich kontextgerechte Umnutzung aufzuzeigen.

Das Projekt konzentriert sich auf zwei ehemalige Tabakspeicher an der Schnittstelle zwischen Stadtzentrum und Hauptbahnhof – den Rohspeicher und die Kudoglu-Lagerhäuser. Die Gebäude wurden 2016 durch Brandstiftung schwer beschädigt, ihre massiven Fassaden sind jedoch erhalten geblieben. Diese fragmentierte Substanz bildet den Ausgangspunkt einer Untersuchung, die nicht auf ein finales Nutzungskonzept abzielt, sondern auf die Potenziale eines offenen architektonischen Systems. Ziel ist es nicht, ein Programm umzusetzen, sondern Bedingungen zu schaffen, unter denen neue Nutzungen entstehen können – nicht festgelegt, sondern entfaltbar. Die Architektur tritt in einen Dialog mit dem Bestand, nicht durch Kontrast oder Überformung, sondern durch Ergänzung und präzise Setzung.

Die sogenannte „Wolke“ – ein neues Volumen, das sich über den Bestand legt – versteht sich als schwebende Struktur, die sich von der historischen Substanz löst, ohne sich von ihr zu entfernen. Sie antwortet nicht mit Monumentalität, sondern mit Leichtigkeit. Ihre Form bleibt mehrdeutig, ihre Räume sind durchlässig und flexibel – gedacht als Möglichkeitsräume, die von Besucher:innen individuell gelesen, erlebt und temporär genutzt werden können.

Das Projekt begreift den Entwurf als offene Fragestellung: Wie kann Architektur auf Veränderung reagieren, ohne sich selbst festzulegen? Wie kann gebauter Raum eine Bühne sein – nicht für eine festgelegte Nutzung, sondern für eine Vielzahl von Szenarien?

Die Architektur dieser Arbeit speichert nicht nur Geschichte, sie öffnet Perspektiven.