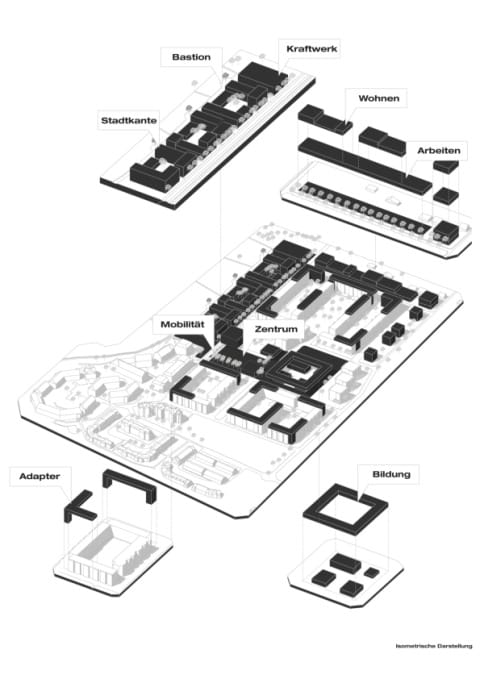

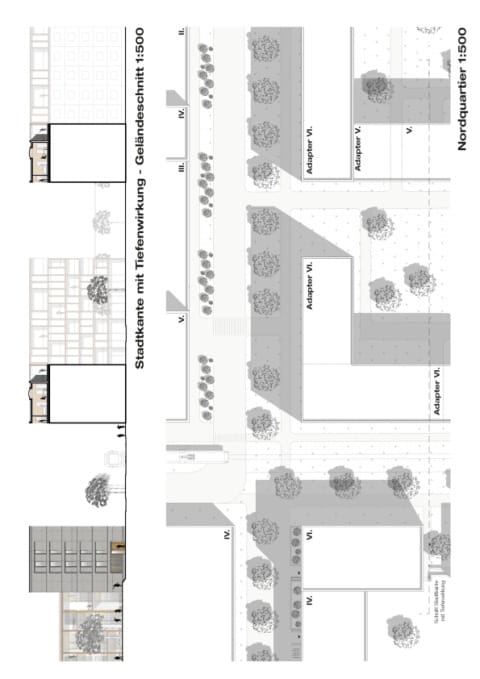

Stadtkante

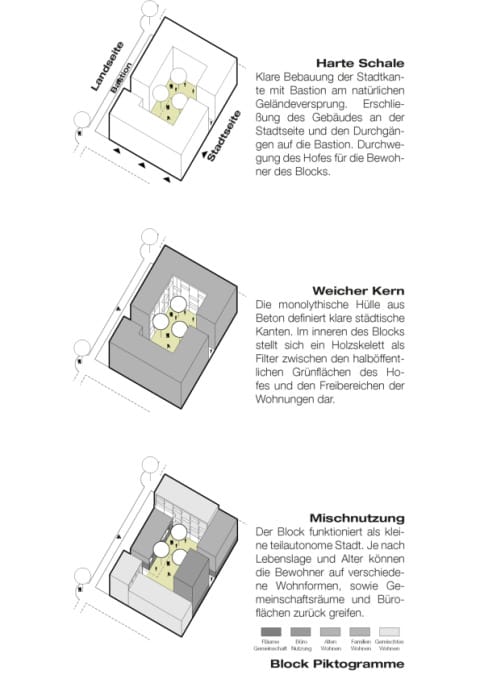

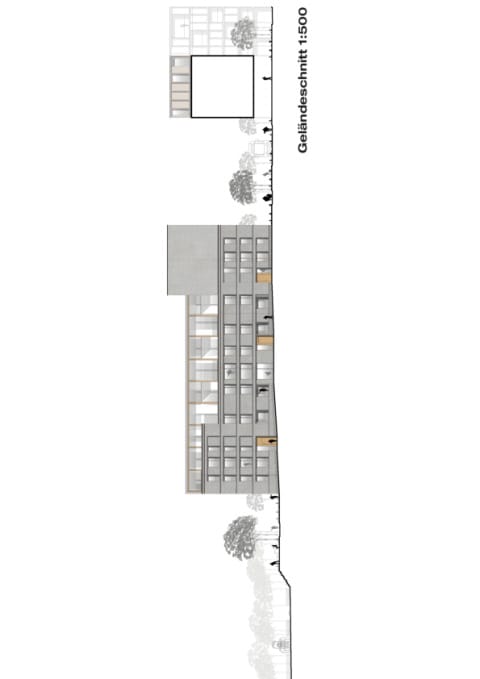

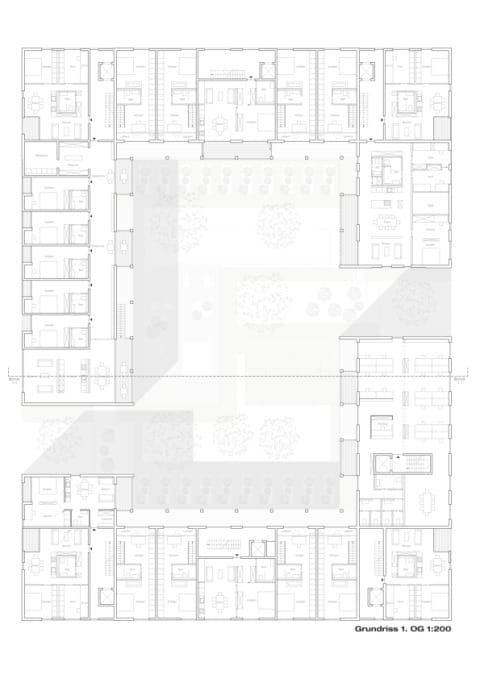

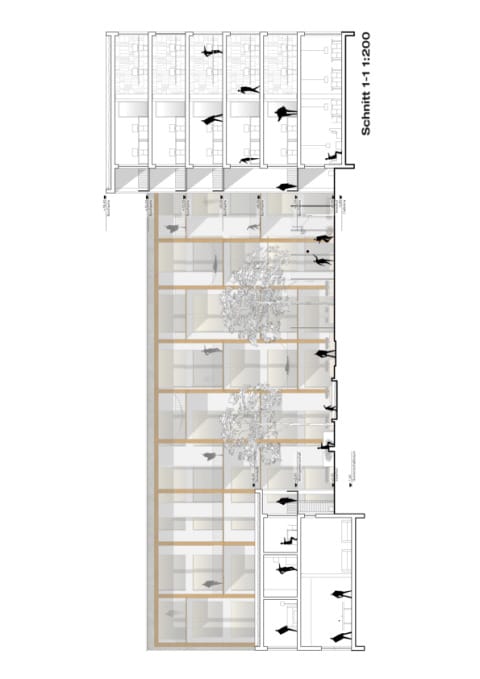

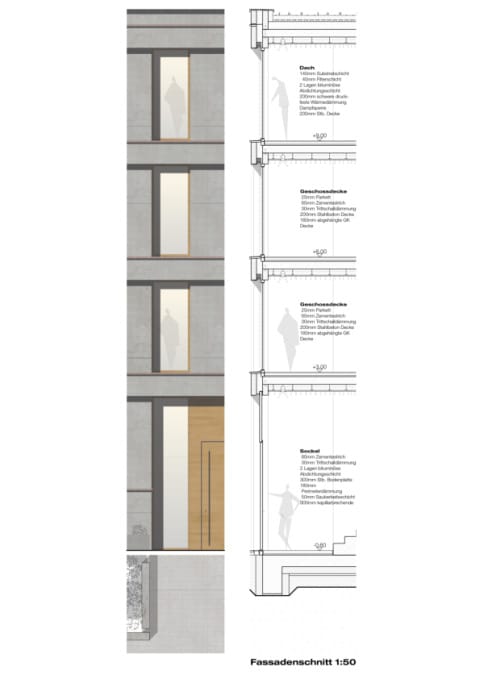

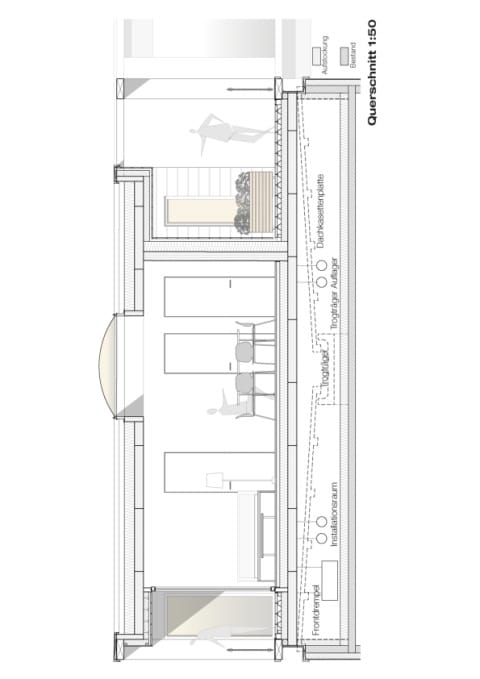

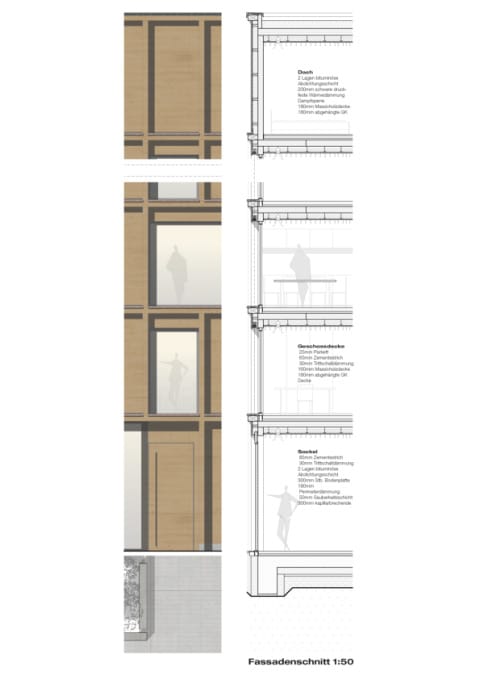

Die Stadtkante wird durch eine klare Blockbebauung gebildet. Zwischen den Baukörper entstehen Austritte auf die davor angelagerte Bastion, die den natürlichen Geländeverlauf abbildet. Die Bastion bildet den Übergang zwischen Stadt und Landschaft. Der Block den baulichen Abschluss: Die Stadtkante. Nach dem Prinzip der teilautonomie urbaner Maßstabsebenen gibt es in den einzelnen Blöcken eine Mischnutzung die auf die verschiedene Gesellschafts und Altersschichten reagiert. Ein Block bildet eine kleine funktionierende Stadt mit Wohnflächen, Arbeitsräumen und Aufenthaltsbereichen. Den Kopf der Stadtkante bildet ein Wasserstoff Kraftwerk, welches die Nahversorgung und Speicherung aus Photovoltaik gewonnerer Energie für das Quartier sicherstellt. Die Stadtkante macht das Quartier leistungsfähig für 2070.

Adapter

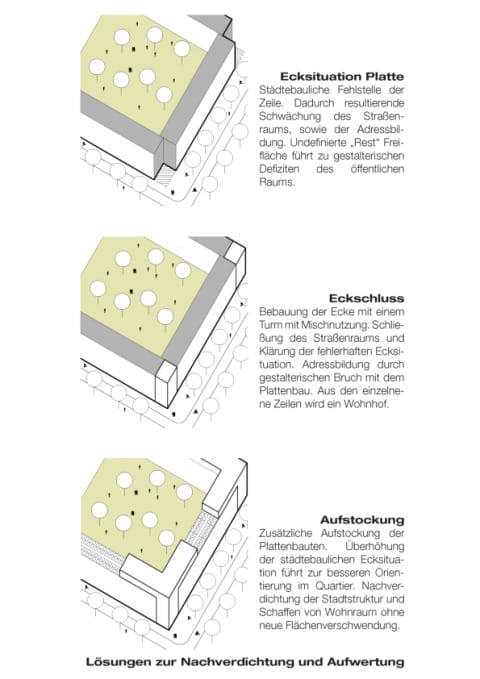

Der fehlende „Kopf“ der Plattenbauten Zeile wird zum Anlass genommen Lösungen für die Aufgabe: Nachverdichtung und Aufwertung zu erarbeiten. Dabei werden die fehlenden Ecken im Süden des Quartiers mit einem „parasitischen Adapter“ aufgewertet. Dieser schafft einen Hochpunkt für die städtebaulichen Ecke, schließt den Straßenraum und bietet zusätzlich zur Wohnnutzung kleine Gewerbeflächen und Ateliers an. Im Norden des Quartiers verknüpft der Adapter die einzelnen solitären Zeilen und schafft so private Wohnhöfe.

Dadurch erlangen die Plattenbauten eine neue Qualität in den Freibereichen. Außerdem ergänzt der Adapter die so wichtige Fassade auf der Ecke und schafft somit eine neue wertige Adressbildung für die monotonen Plattenbauten. Die Kombination aus Stadtkante und Adapter schafft ein neues Quartier.

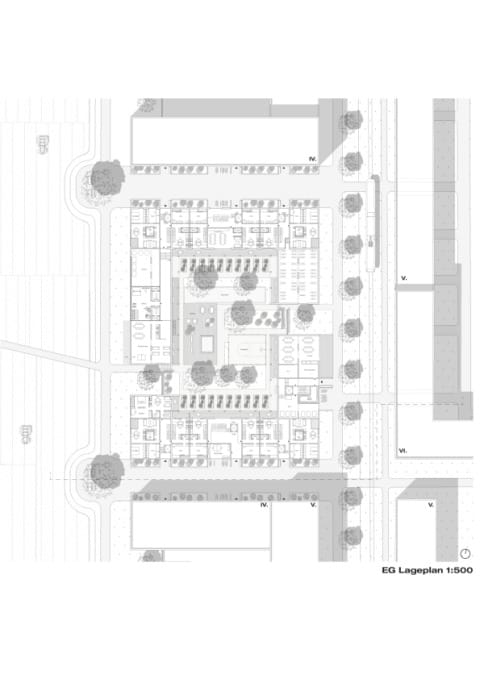

Zentrum und Gewerbemembran

An den im Norden liegenden Garagenhöfen wird es in Zukunft keinen Bedarf mehr geben. Es wird ein neuer Baukörper gesetzt, der ein Hybrid aus Arbeiten und Wohnen für das Kleingewerbe darstellt. Dabei nimmt das Wohngeschoss die Körnung der angrenzenden Einfamilienhaussiedlung auf und funktioniert als Membran zwischen den Quartieren. Für das Quartierszentrum wird aufge- zeigt wie mit der bestehender Bebauung und Neubauten ein Platz mit Ausblick ins Grün entstehen kann. Der alte Supermarkt wird mit Alterswohnen und einer Mensa überbaut. An den Platz angrenzenend ensteht ein Bildungsneubau, der die alte Schule mit Kindergarten ablöst und Platz für Sportanlagen schafft. Mit den Veränderungen im Stadtgefüge sollen die Vororte wieder als Wohn- und Arbeitsstandort attraktiv und nachhaltig werden.

Die Stadtkante wird durch eine klare Blockbebauung gebildet. Zwischen den Baukörper entstehen Austritte auf die davor angelagerte Bastion, die den natürlichen Geländeverlauf abbildet. Die Bastion bildet den Übergang zwischen Stadt und Landschaft. Der Block den baulichen Abschluss: Die Stadtkante. Nach dem Prinzip der teilautonomie urbaner Maßstabsebenen gibt es in den einzelnen Blöcken eine Mischnutzung die auf die verschiedene Gesellschafts und Altersschichten reagiert. Ein Block bildet eine kleine funktionierende Stadt mit Wohnflächen, Arbeitsräumen und Aufenthaltsbereichen. Den Kopf der Stadtkante bildet ein Wasserstoff Kraftwerk, welches die Nahversorgung und Speicherung aus Photovoltaik gewonnerer Energie für das Quartier sicherstellt. Die Stadtkante macht das Quartier leistungsfähig für 2070.

Adapter

Der fehlende „Kopf“ der Plattenbauten Zeile wird zum Anlass genommen Lösungen für die Aufgabe: Nachverdichtung und Aufwertung zu erarbeiten. Dabei werden die fehlenden Ecken im Süden des Quartiers mit einem „parasitischen Adapter“ aufgewertet. Dieser schafft einen Hochpunkt für die städtebaulichen Ecke, schließt den Straßenraum und bietet zusätzlich zur Wohnnutzung kleine Gewerbeflächen und Ateliers an. Im Norden des Quartiers verknüpft der Adapter die einzelnen solitären Zeilen und schafft so private Wohnhöfe.

Dadurch erlangen die Plattenbauten eine neue Qualität in den Freibereichen. Außerdem ergänzt der Adapter die so wichtige Fassade auf der Ecke und schafft somit eine neue wertige Adressbildung für die monotonen Plattenbauten. Die Kombination aus Stadtkante und Adapter schafft ein neues Quartier.

Zentrum und Gewerbemembran

An den im Norden liegenden Garagenhöfen wird es in Zukunft keinen Bedarf mehr geben. Es wird ein neuer Baukörper gesetzt, der ein Hybrid aus Arbeiten und Wohnen für das Kleingewerbe darstellt. Dabei nimmt das Wohngeschoss die Körnung der angrenzenden Einfamilienhaussiedlung auf und funktioniert als Membran zwischen den Quartieren. Für das Quartierszentrum wird aufge- zeigt wie mit der bestehender Bebauung und Neubauten ein Platz mit Ausblick ins Grün entstehen kann. Der alte Supermarkt wird mit Alterswohnen und einer Mensa überbaut. An den Platz angrenzenend ensteht ein Bildungsneubau, der die alte Schule mit Kindergarten ablöst und Platz für Sportanlagen schafft. Mit den Veränderungen im Stadtgefüge sollen die Vororte wieder als Wohn- und Arbeitsstandort attraktiv und nachhaltig werden.