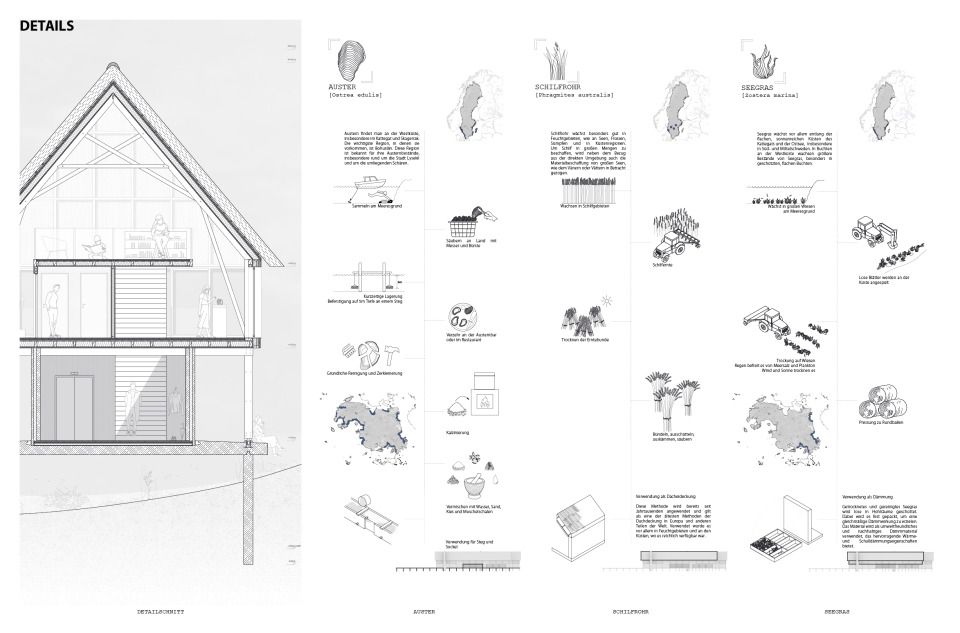

Schweden ist eines der landschaftlich vielfältigsten Länder, wobei zwei Drittel des Landes von Wäldern, Feldern und Seen bedeckt sind. Über ganz Schweden verteilt gibt es 30 Nationalparks und rund 5.000 Naturschutzgebiete. In der Nähe von Nationalparks und Naturschutzgebieten befinden sich oftmals Besucherzentren, die sogenannten „Naturum“ (dt. Naturräume). Diese dienen dazu, das Bewusstsein für den Naturschutz zu fördern und Besuchern die einzigartige Flora und Fauna der jeweiligen Region näherzubringen. Sie sind Ausgangspunkte für Ausflüge und Wanderungen, dabei gibt es neben der Ausstellung auch eine Gastronomie, sowie Führungen und Vorträge. Beruhend auf der langen Tradition der schwedischen Naturum, wurde in Anlehnung daran ein Besucherzentrum im Göteborger Schärengarten entwickelt. Naturum sind Bauten, die sich in direkter Weise mit der Natur beschäftigen, weshalb auch die Bauweise in Einklang mit der Natur stehen sollte. In Anbetracht des durch den Menschen angestoßenen Klimawandels, sowie das Ausmaß des Anteils, den der Bausektor zu den globalen CO₂-Emissionen beiträgt, ist eine Veränderung notwendig. Um dies zu erreichen, müssen wir mit lokalen, verfügbaren Ressourcen bauen und diese nachhaltig einsetzen. Am Beispiel eines Besucherzentrums in der Natur sollten Materialien wie Seegras, Schilfrohr, Holz und Austernschalen für den Entwurf verwendet werden. Es wurde am Beispiel von Austernschalen ein Konzept entwickelt, welches als Reaktion auf die Klimakrise, Biomasse als Restprodukt bezieht und sie als regenerative Baumaterialien einsetzt. Somit wird das Baumaterial zum zentralen Element sowie zum Ausgangspunkt des Entwurfes.

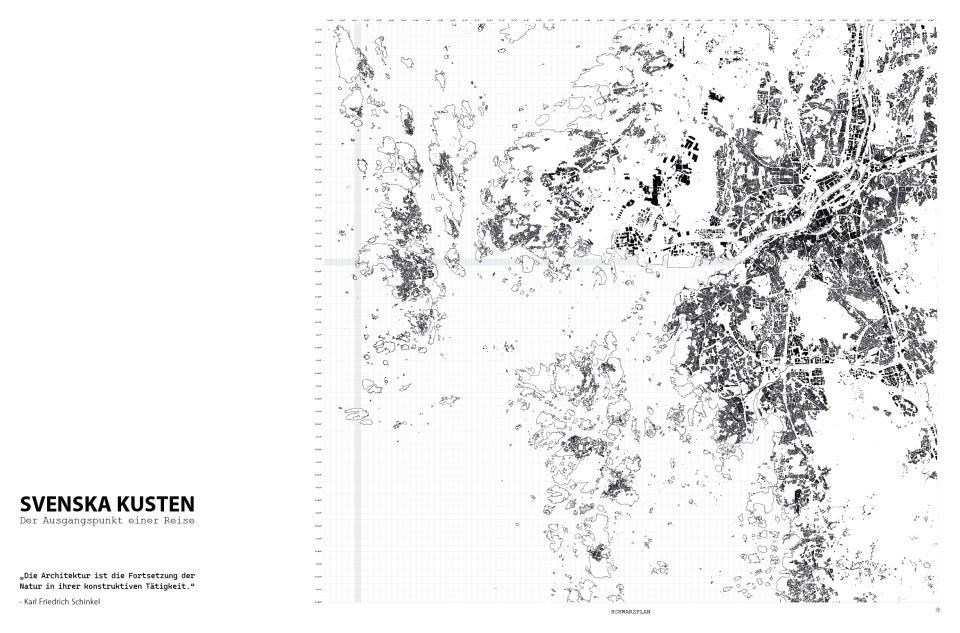

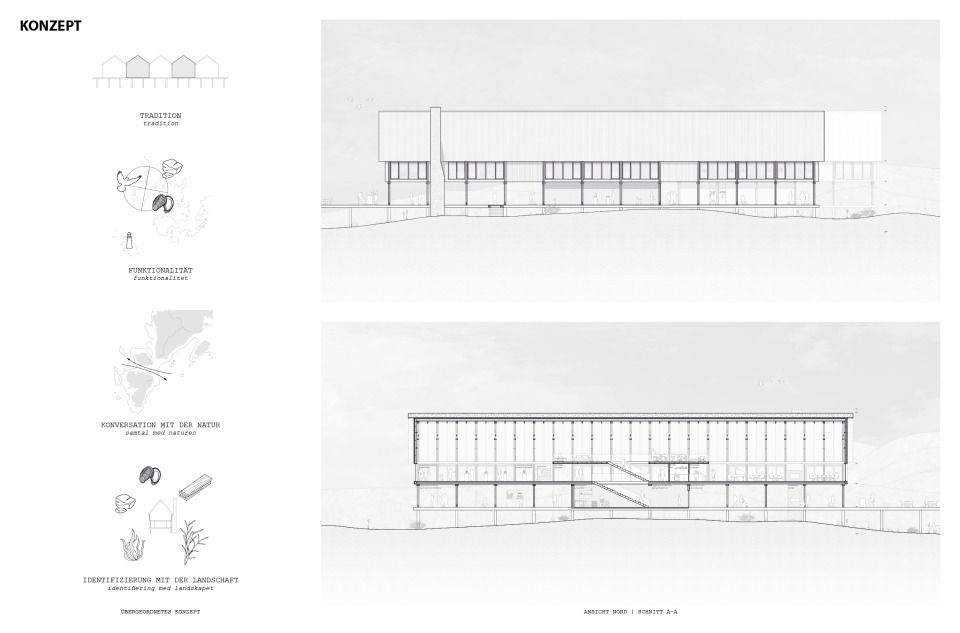

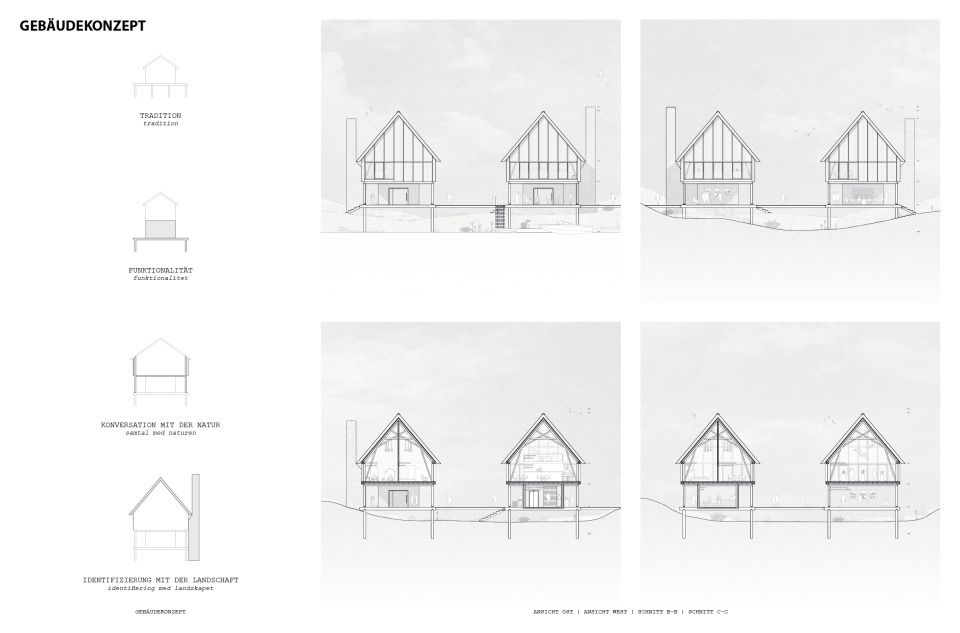

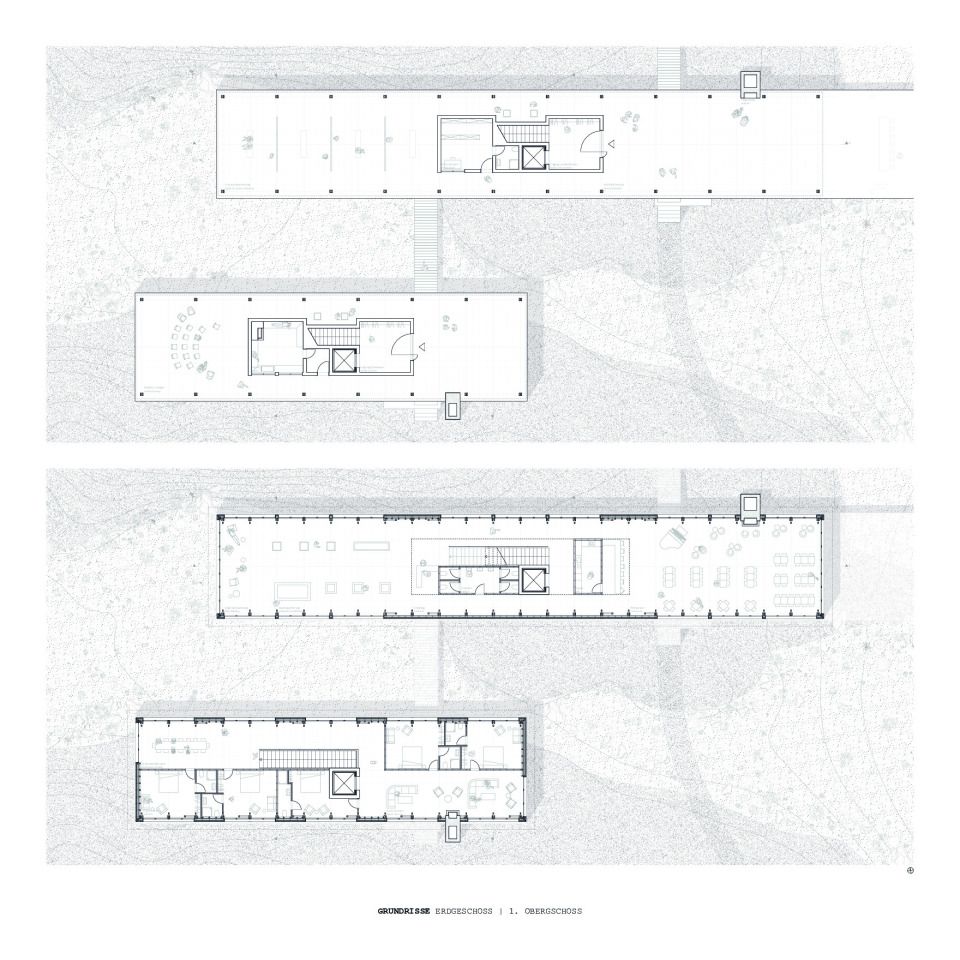

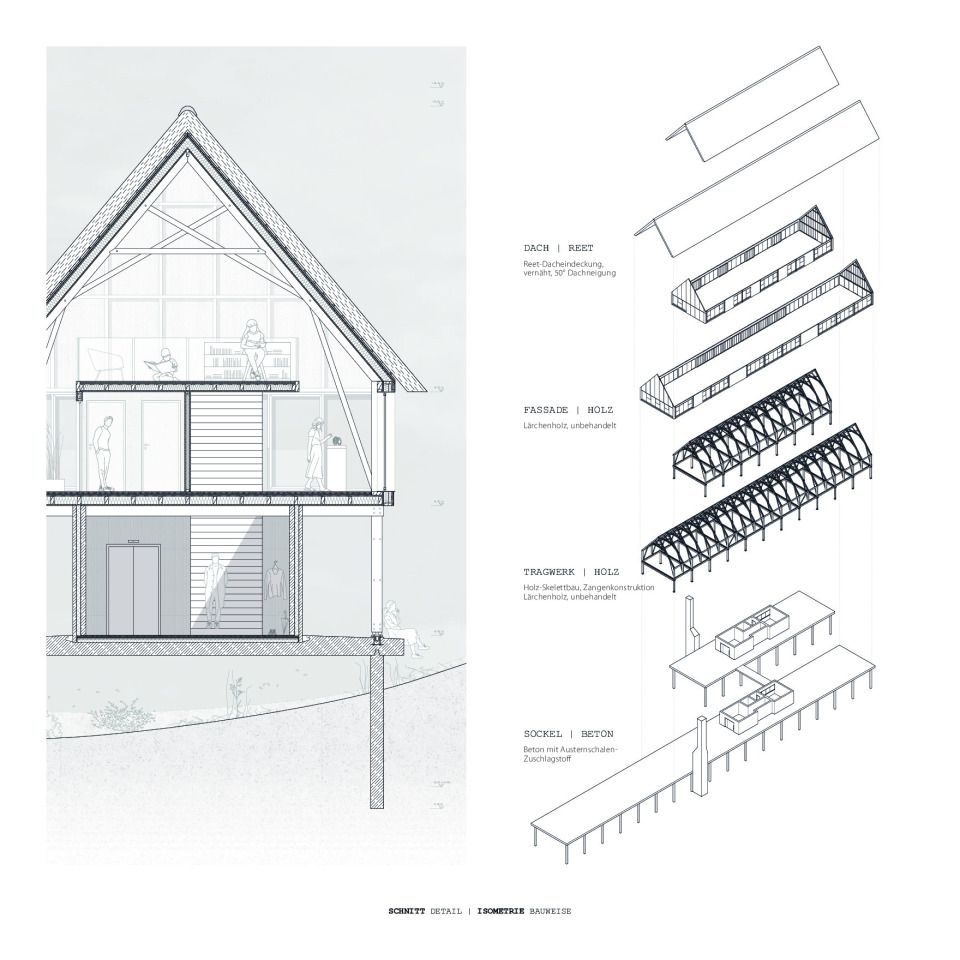

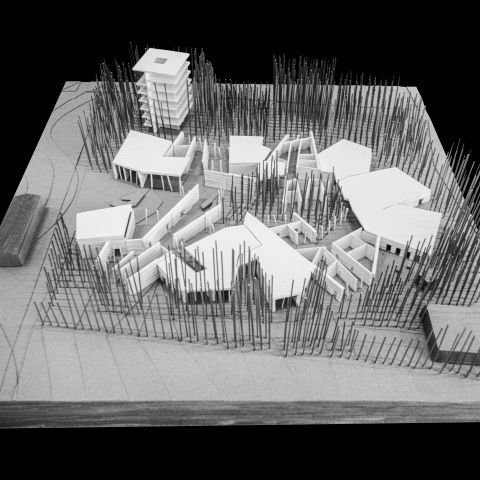

Der Standort auf den nördlichen Schäreninseln, mit direkter Verbindung zur Stadt Göteborg, wurde ausgewählt, um der ungleichen Verteilung von Tourismusströmen im Schärengarten entgegenzuwirken. Das Besucherzentrum wurde auf die weniger besuchten nördlichen Inseln gelegt, um die beiden Inselteile, Nord und Süd, besser zu verbinden, sowie den Tourismus besser zu verteilen. Am Rande das Naturschutzgebiets Ersdalen ist der Standort auf der Insel Hönö außerdem bereits bekannt unter Vogelbeobachtern. Um ein attraktives Reiseziel zu bieten, soll sowohl das Gebäude als auch die Nutzung eine nachhaltige Beziehung zwischen natürlichen Ressourcen und menschlichem Konsum in der Region widerspiegeln und fördern. Neben einem Besucherzentrum soll hier der Ausgangspunkt für Tauchgänge von Austerntauchern sein, welche das Restaurant täglich mit frischen Austern versorgen. Außerdem soll im Gästehaus den Besuchern auch eine Übernachtungsmöglichkeit sowie gemeinschaftlich genutzte Flächen geboten werden. Durch das Nutzungsprogramm wird auf die saisonale Aktivität reagiert, indem die Tourismussaison durch den sog. Austerntourismus verlängert wird, damit das Gebäude ganzjährig Verwendung findet. Die Formsprache der Gebäudeteile greift zurück auf traditionelle Bootshäuser, auf Schwedisch genannt „Sjöbod“ (dt. Bootshaus), welche entlang der Küste zu finden sind. Diese Hütten dienten ursprünglich als Lager für Boote, Fischereigeräte und andere Ausrüstungen, die beim Leben und Arbeiten am Meer benötigt wurden. Um das Besucherzentrum vor möglichen Überschwemmungen und Unwettern zu schützen, bietet ein widerstandsfähiger Sockel und ein massiver Bootssteg die Stabilität, um direkt an der Küste errichtet werden zu können und so der Natur nahe zu sein. Die Gebäude sollen sich den Gegebenheiten des Ortes anpassen und so die Funktionen der einzelnen Gebäudeteile betonen. Zentrale Konzepte der schwedischen Kultur wurden aufgegriffen, um die entsprechende Sprache des Gebäudes, sowie die einzelner Elemente zu finden. Die Dachform wurde auf die Materialeigenschaften der Reetdach Deckung angepasst, um sie möglichst lange zu erhalten. Um bei stürmischer See genügen Stabilität zu garantieren, wurde auf ein altbewährtes Holztragwerk zurückgegriffen, wie es auch in Skandinavischen Stabkirchen verwendet wurde, welche starken Wettersituationen standhalten mussten. Dabei werden die Innenräume bereichert durch die Anmutung des Tragwerks, wodurch sie eine besondere Erscheinung erhalten und durch die Verwendung von Holz Wärme ausstrahlen.

Das Gebäude wird geformt durch lokale Materialien sowie durch Anforderungen des Ortes. Die Verwendung von Reststoffen im Bauprozess soll in einem erlebnisbasierten Restaurant Anwendung finden und anhand eines Kreislaufs veranschaulicht werden. Dabei wird es den Besuchern ermöglicht, der Natur besonders nahe zu sein, wobei stehts Schutz geboten wird.

Der Standort auf den nördlichen Schäreninseln, mit direkter Verbindung zur Stadt Göteborg, wurde ausgewählt, um der ungleichen Verteilung von Tourismusströmen im Schärengarten entgegenzuwirken. Das Besucherzentrum wurde auf die weniger besuchten nördlichen Inseln gelegt, um die beiden Inselteile, Nord und Süd, besser zu verbinden, sowie den Tourismus besser zu verteilen. Am Rande das Naturschutzgebiets Ersdalen ist der Standort auf der Insel Hönö außerdem bereits bekannt unter Vogelbeobachtern. Um ein attraktives Reiseziel zu bieten, soll sowohl das Gebäude als auch die Nutzung eine nachhaltige Beziehung zwischen natürlichen Ressourcen und menschlichem Konsum in der Region widerspiegeln und fördern. Neben einem Besucherzentrum soll hier der Ausgangspunkt für Tauchgänge von Austerntauchern sein, welche das Restaurant täglich mit frischen Austern versorgen. Außerdem soll im Gästehaus den Besuchern auch eine Übernachtungsmöglichkeit sowie gemeinschaftlich genutzte Flächen geboten werden. Durch das Nutzungsprogramm wird auf die saisonale Aktivität reagiert, indem die Tourismussaison durch den sog. Austerntourismus verlängert wird, damit das Gebäude ganzjährig Verwendung findet. Die Formsprache der Gebäudeteile greift zurück auf traditionelle Bootshäuser, auf Schwedisch genannt „Sjöbod“ (dt. Bootshaus), welche entlang der Küste zu finden sind. Diese Hütten dienten ursprünglich als Lager für Boote, Fischereigeräte und andere Ausrüstungen, die beim Leben und Arbeiten am Meer benötigt wurden. Um das Besucherzentrum vor möglichen Überschwemmungen und Unwettern zu schützen, bietet ein widerstandsfähiger Sockel und ein massiver Bootssteg die Stabilität, um direkt an der Küste errichtet werden zu können und so der Natur nahe zu sein. Die Gebäude sollen sich den Gegebenheiten des Ortes anpassen und so die Funktionen der einzelnen Gebäudeteile betonen. Zentrale Konzepte der schwedischen Kultur wurden aufgegriffen, um die entsprechende Sprache des Gebäudes, sowie die einzelner Elemente zu finden. Die Dachform wurde auf die Materialeigenschaften der Reetdach Deckung angepasst, um sie möglichst lange zu erhalten. Um bei stürmischer See genügen Stabilität zu garantieren, wurde auf ein altbewährtes Holztragwerk zurückgegriffen, wie es auch in Skandinavischen Stabkirchen verwendet wurde, welche starken Wettersituationen standhalten mussten. Dabei werden die Innenräume bereichert durch die Anmutung des Tragwerks, wodurch sie eine besondere Erscheinung erhalten und durch die Verwendung von Holz Wärme ausstrahlen.

Das Gebäude wird geformt durch lokale Materialien sowie durch Anforderungen des Ortes. Die Verwendung von Reststoffen im Bauprozess soll in einem erlebnisbasierten Restaurant Anwendung finden und anhand eines Kreislaufs veranschaulicht werden. Dabei wird es den Besuchern ermöglicht, der Natur besonders nahe zu sein, wobei stehts Schutz geboten wird.