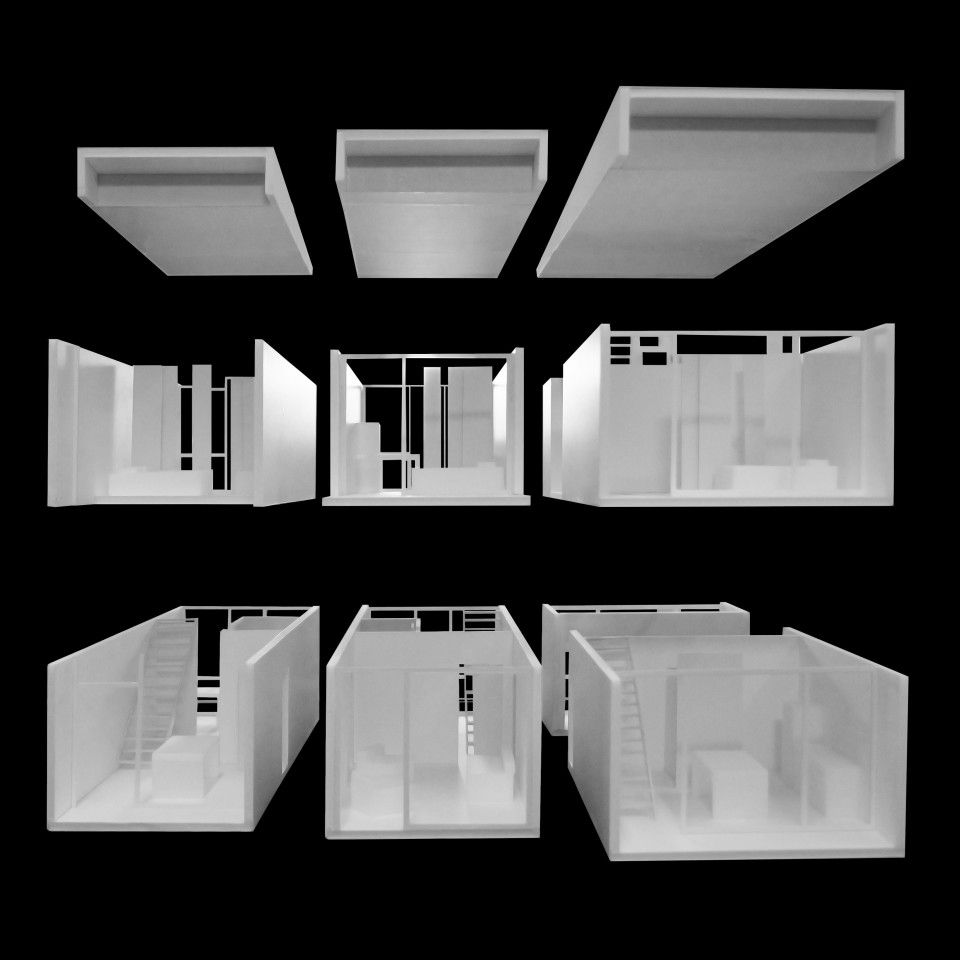

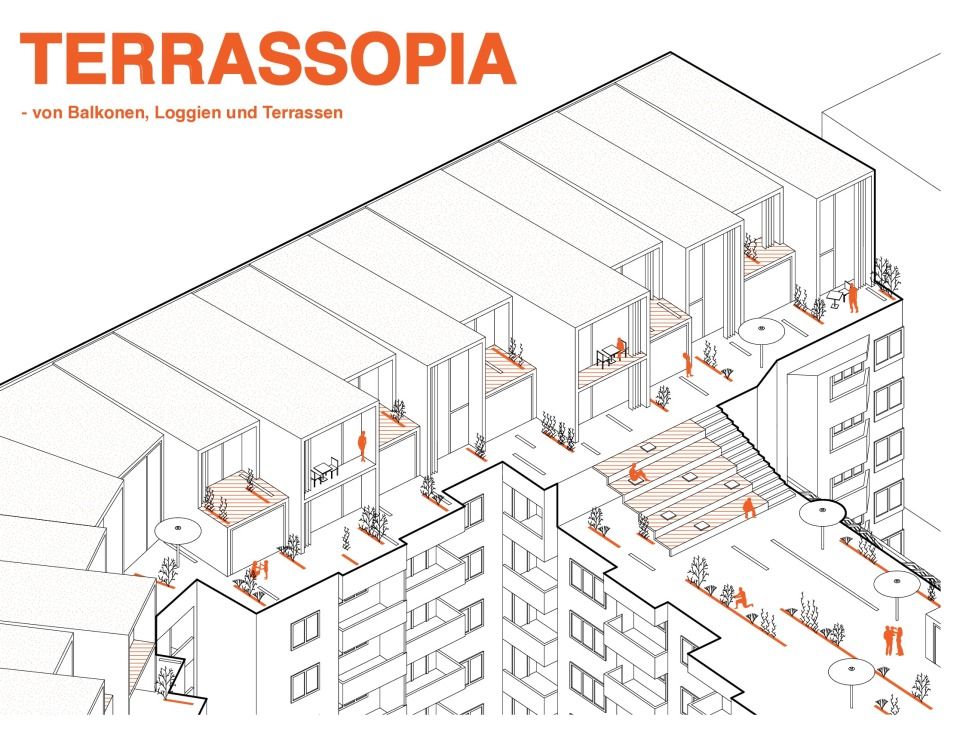

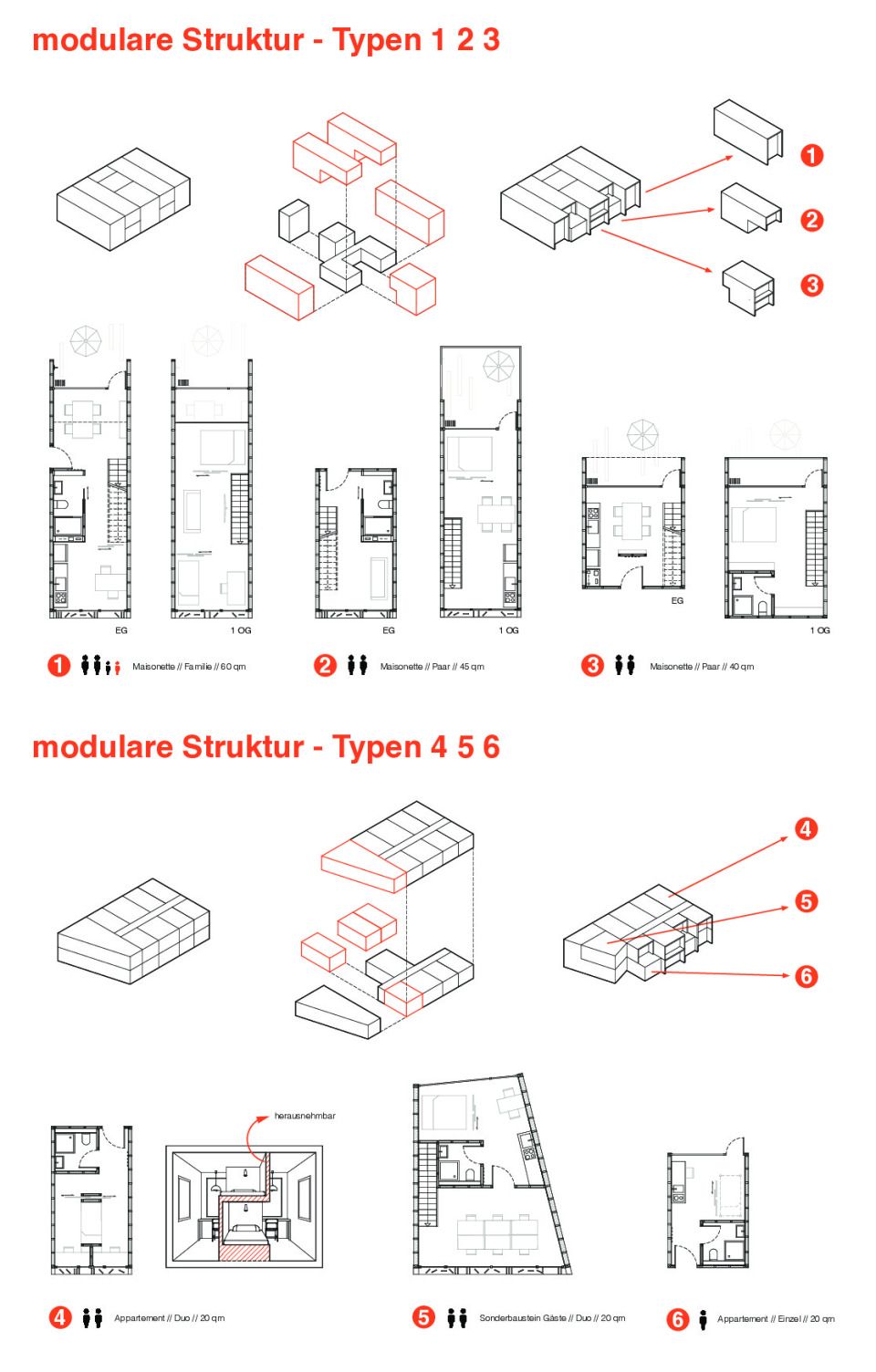

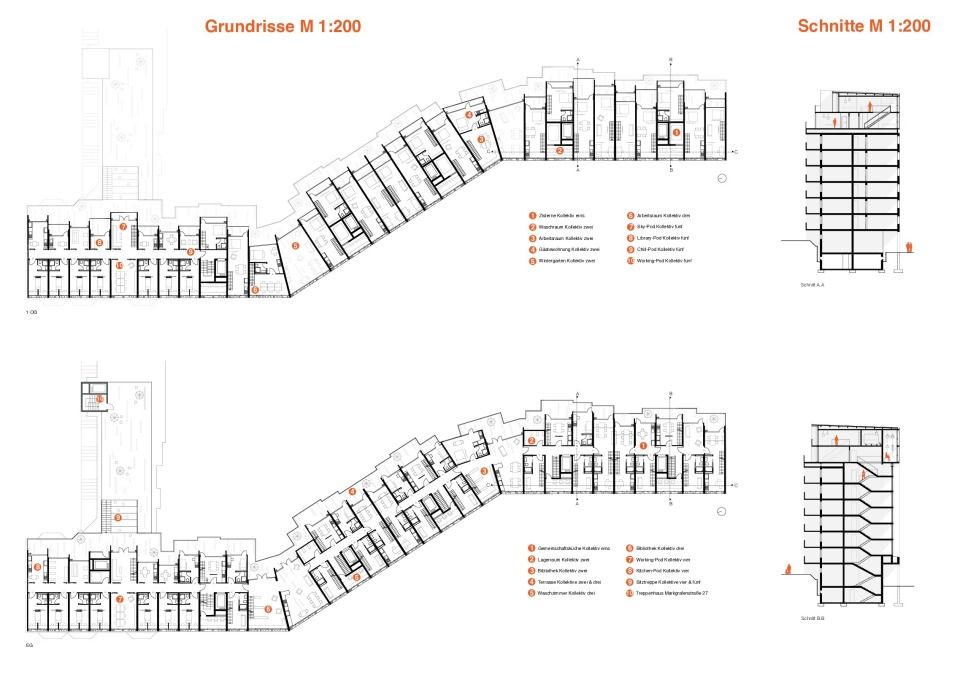

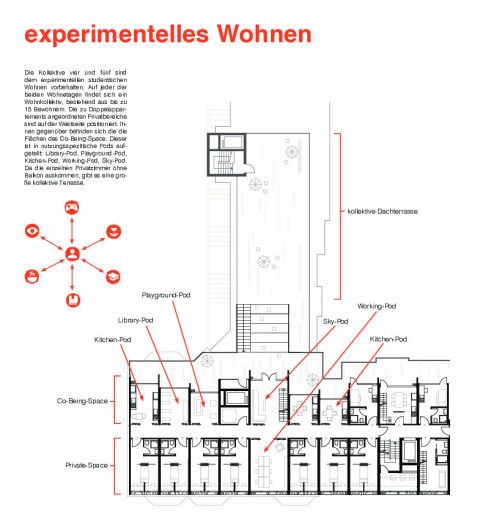

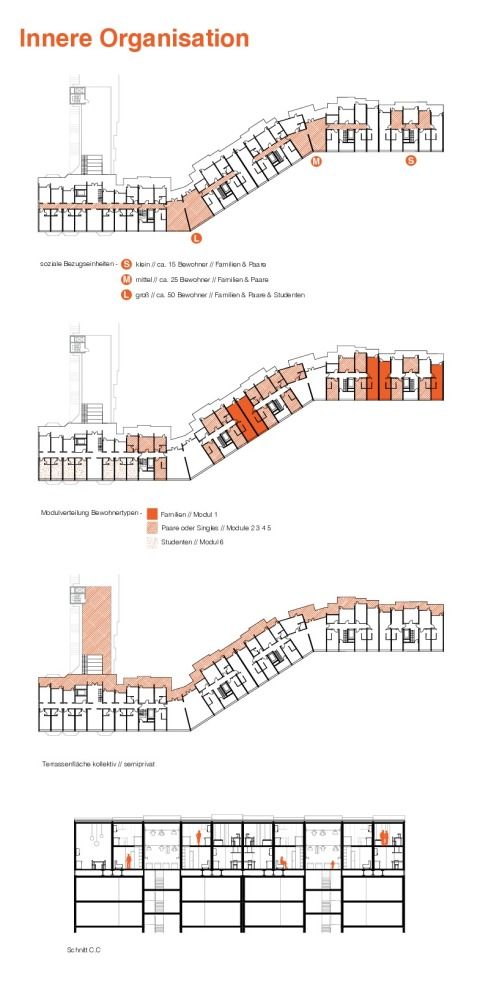

Die einzelnen Modulwohnungen können jeweils eine vier- bis fünfköpfige Familie oder Paare aufnehmen. Erschlossen werden sie innenliegend von den verlängerten Bestandstreppenhauskernen. An diese sind die kollektiven Flächen angeschlossen. Den teilweise aufs Minimum reduzierten Wohnungsgrundrissen wird also kompensatorisch eine möglichst große Kollektivfläche zugeordnet, auf der sich Gemeinschaftsküchen, Wintergärten, kleine Bibliotheken, Arbeitsräume und vieles mehr befinden. Die Aufstockung ist dabei in drei unterschiedlich große Abschnitte, die sich kollektive Flächen teilen, untergliedert. 70% der angebotenen Wohnungsgrundrisse sind relativ konventionell organisiert. Grundlegendes Prinzip ist immer, den vorhandenen Raum in seiner vollen optischen Größe erscheinen zu lassen. So sind die Stirnseiten bodentief verglast, die verwendeten Oberflächenmaterialien - Tonputz und Schwarzwälder Weißtanne - möglichst hell und der Raum beinahe trennwandlos. Letzteres ermöglicht auch eine leichte Anpassung an veränderte Mieter und deren Lebenssituationen. Zur räumlichen Unterteilung kommen ausschließlich verschiebbare Vorhänge zum Einsatz. Die lichte Höhe von 2,5m und Galerieabschnitte vertikalisieren das Leben. Die restlichen 30% der Wohnungen - befindlich auf der nördlichen Stirnseite - sind dem experimentellen, studentischen Wohnen vorbehalten. Auf jeder der beiden Wohnetagen dort findet sich ein Wohnkollektiv, bestehend aus bis zu 15 Bewohnern. Die zu Doppelappartements angeordneten Privatbereiche sind auf der Westseite positioniert. Ihnen gegenüber befinden sich die die Flächen des Co-Being-Space. Dieser ist in nutzungsspezifische Pods aufgeteilt: Library-Pod, Playground-Pod, Kitchen-Pod, Working-Pod, Sky-Pod. Da die einzelnen Privatzimmer ohne Balkon auskommen, gibt es eine große kollektive Terrasse, die sich über die Dachfläche der angrenzenden Bebauung erstreckt.

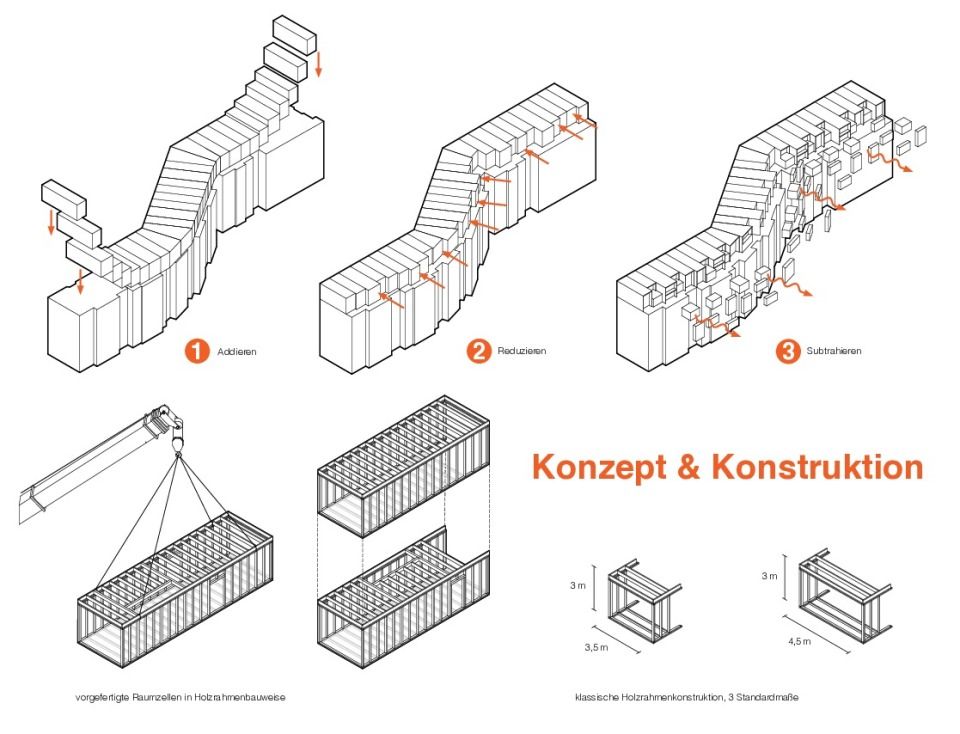

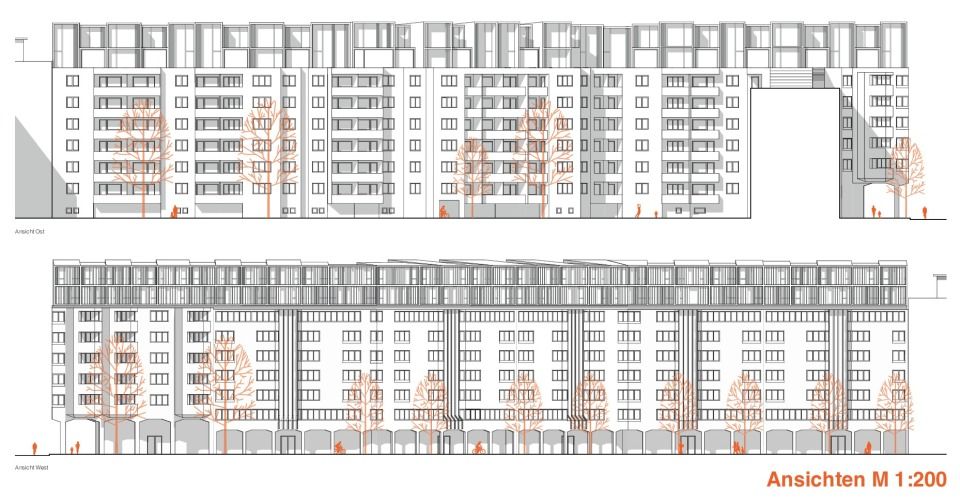

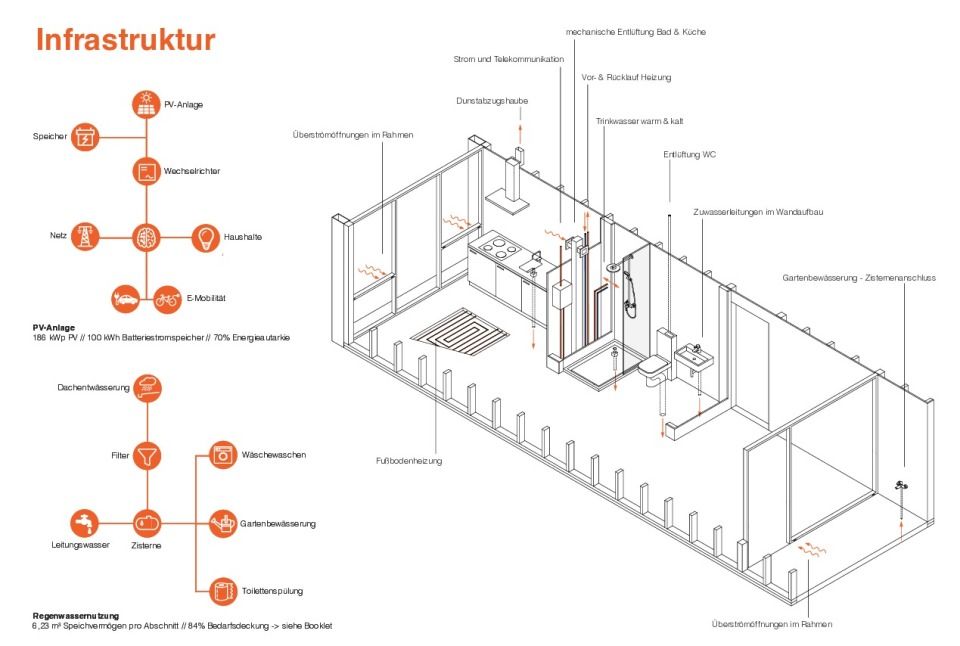

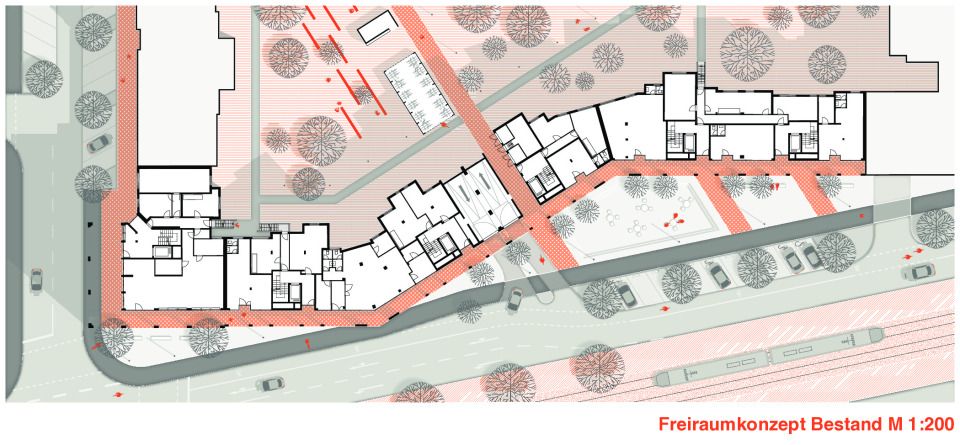

Dieses Mischungsverhältnis aus konventionellem und experimentellem Wohnangebot kann - so die Hoffnung - für die Volkswohnung überaus interessant und lukrativ sein. Zudem wertet die Aufstockung die Bestandsimmobilie auf, nicht zuletzt wegen der geplanten Umgestaltungsmaßnahmen im Erdgeschoss. Hier soll ein Passagendurchgang geschaffen werden, der den Hinterhof von der Straße aus leicht zugänglich macht. Im Sinne einer einheitlichen Terrassengestaltung der Aufstockung sind außerdem sogenannte Vegetationsstreifen auf der Außenfläche vorgesehen. An vordefinierten Sollbruchstellen können Holzdielen herausgenommen und ein in der statischen Ausgleichsschicht eingehängter Humustopf bepflanzt werden. So ist eine individuelle Aneignung der als im Grundsatz semiprivat anzusehenden Terrassenfläche möglich. Die Bewässerung der Pflanzen soll über ein Regenwasserzisternensystem erfolgen. Die PV-Anlage auf den Dächern ist mit einem Batteriestromspeicher verbunden und kann zum Laden von Elektroautos- und Fahrrädern genutzt werden. Und so kann an dieser Stelle, über Karlsruhes Dächern, ein wahres Utopia entstehen - nachhaltig, kollektiv und zukunftsfähig.