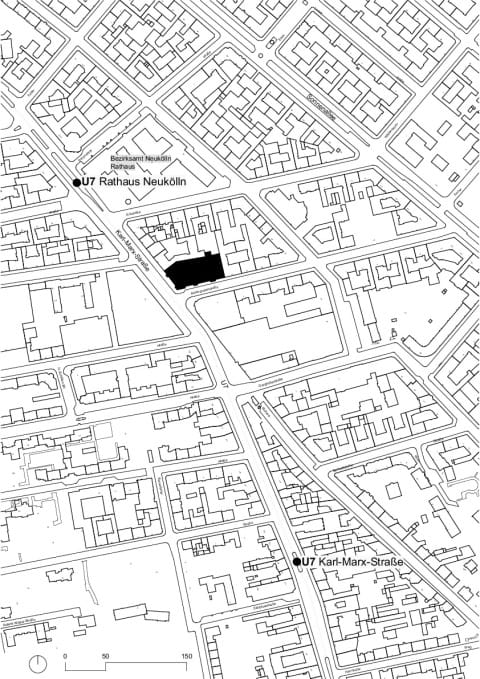

"The Destructive Characters" erzählt von den Schönheitskollisionen, provoziert Widerspruch und hinterfragt den Umgang mit der bestehenden Stadt. Es ist eine Ode an Widersprüche, Kollisionen, Diskurse. Ausgehend von der Beobachtung, dass der Abriss von Gebäuden im urbanen Raum trotz seiner ökologischen und politischen Dimension eine groteske Faszination auszulösen scheint, untersucht das Projekt, wie das Vokabular des Abrisses subversiv genutzt werden kann.

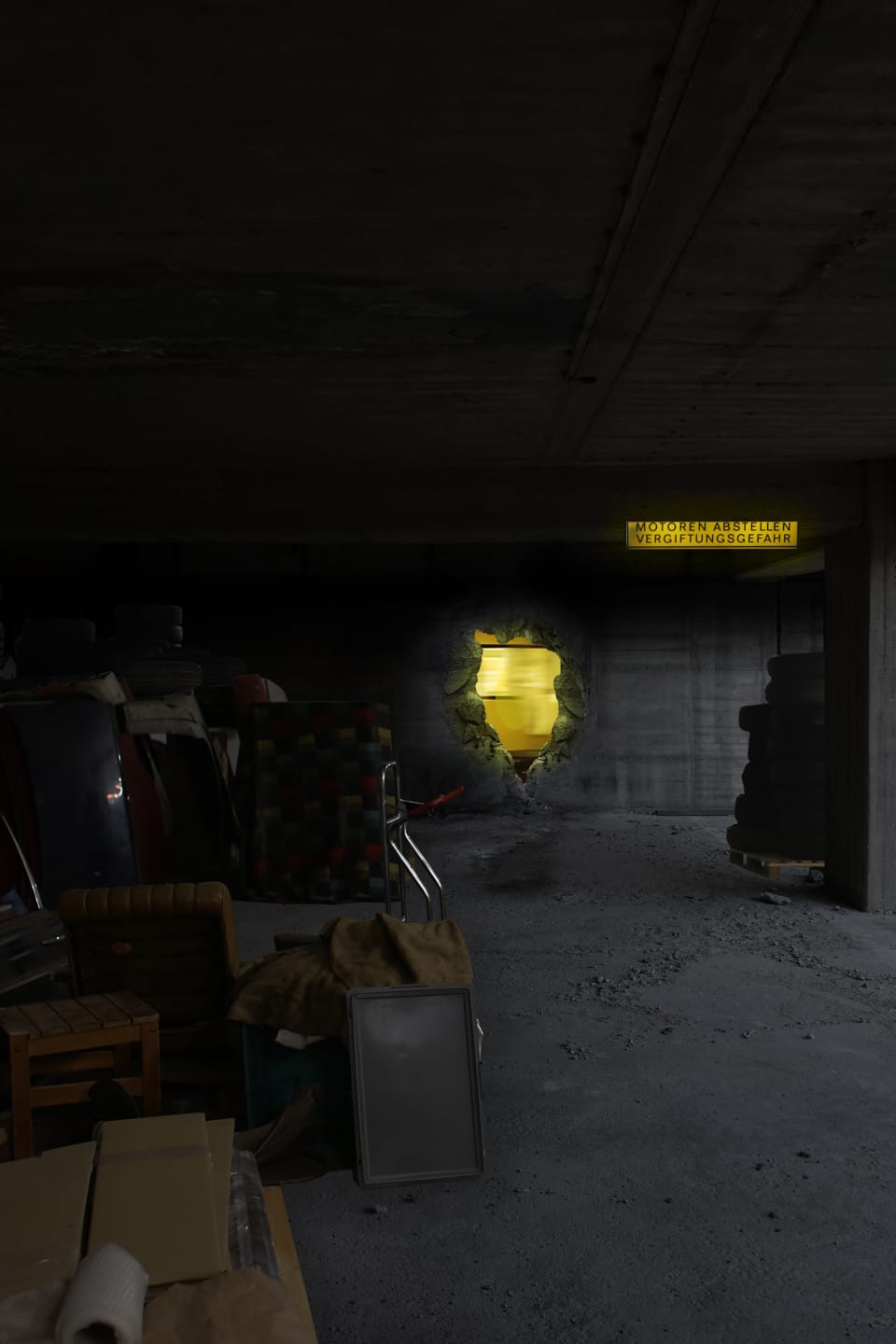

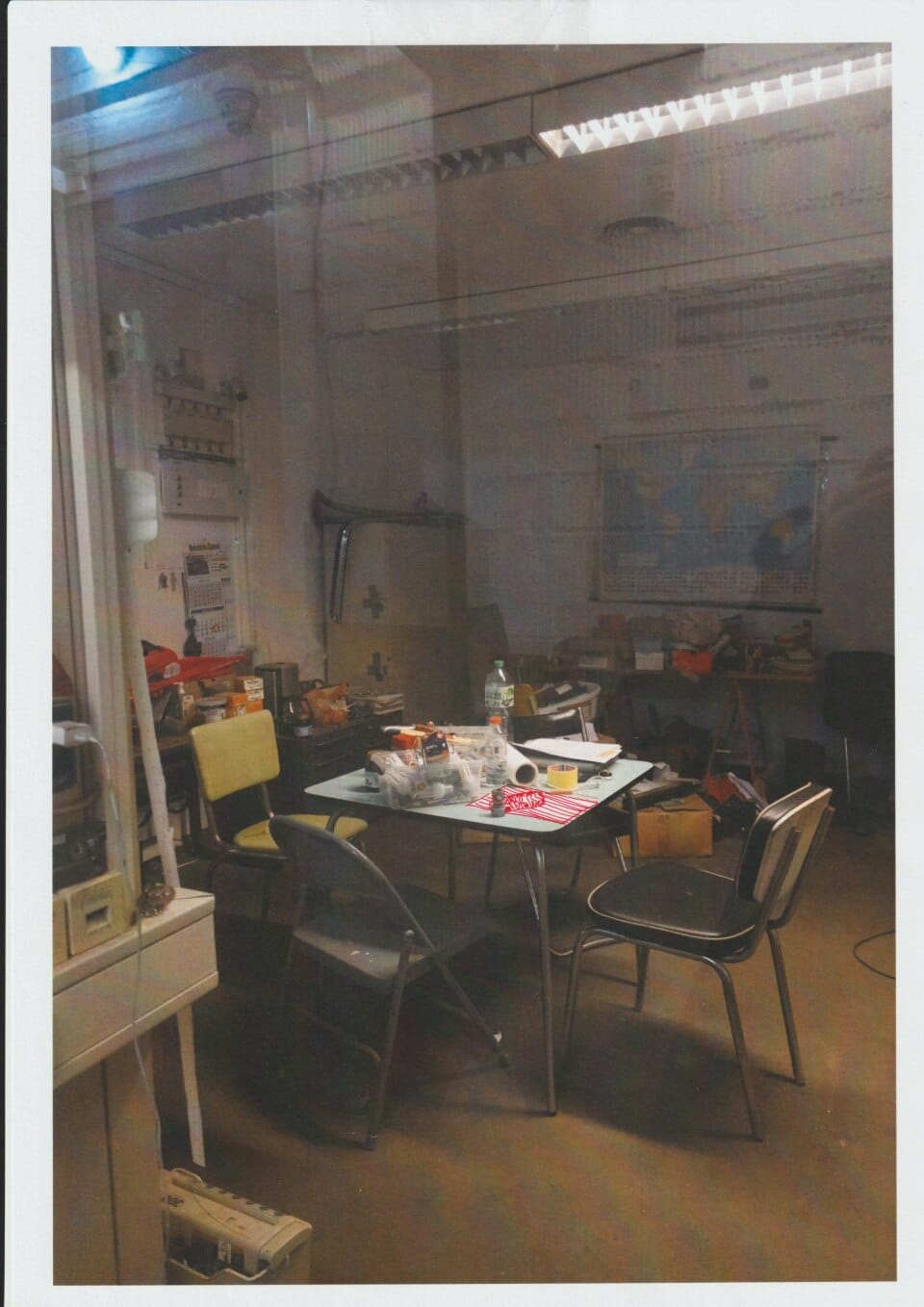

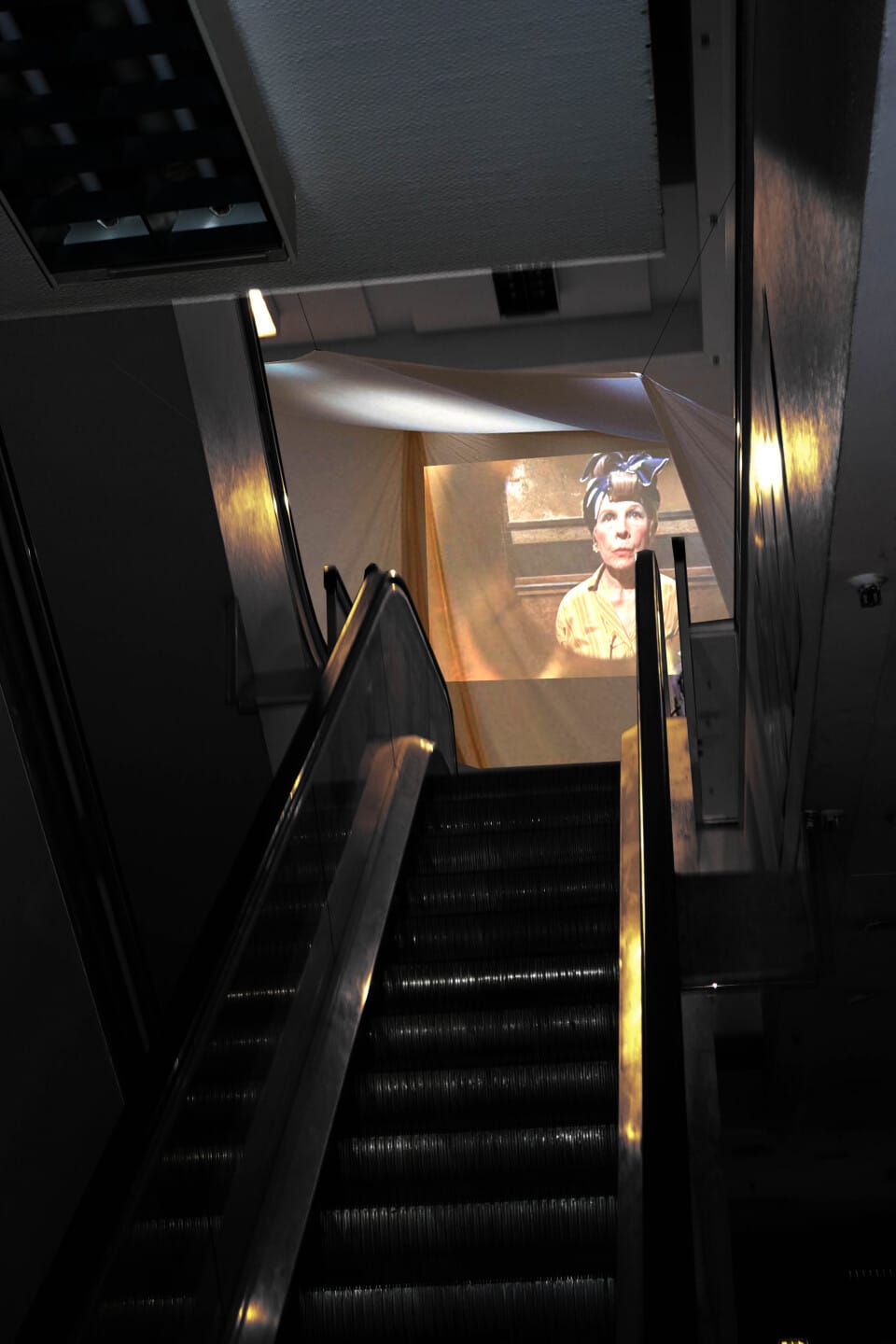

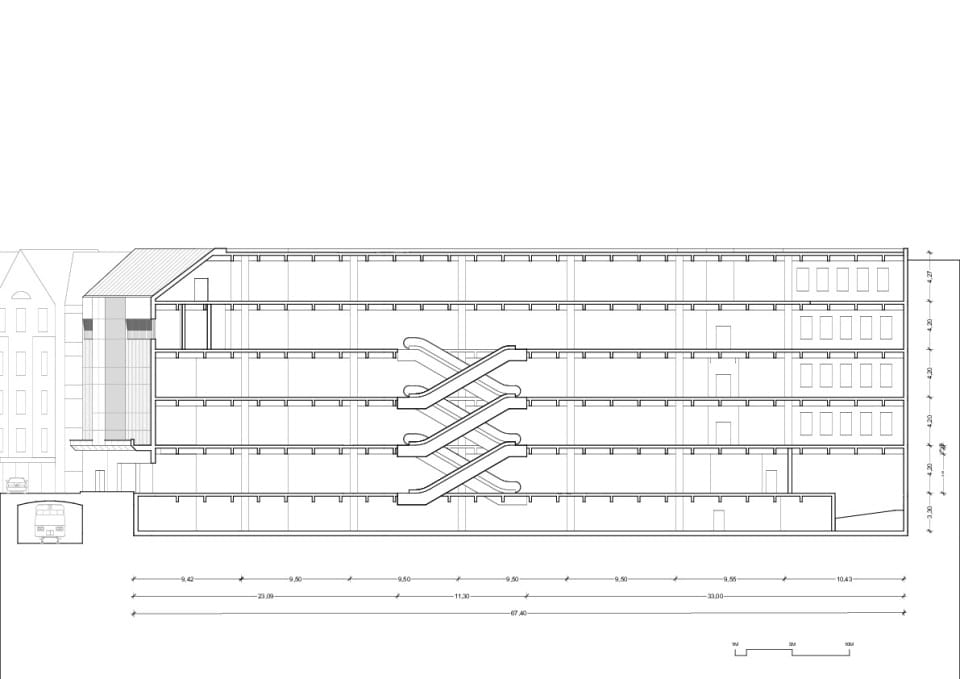

Seit zehn Jahren leerstehendnd, ist der Hausmeister der einzige Nutzer des Gebäudes. Durch die Wartung verhindert er den Verfall des Gebäudes. Zugleich nutzt er die Tiefgarage heimlich als Hobbykeller. Von ihm inspiriert, siedeln sich im Laufe des zweiten Kapitels des Projekts weitere imaginäre Charaktere im Gebäude an, die die bisher übersehenen Potenziale erkennen, freilegen und sich aneignen. Sie bedienen sich der Mittel des Abrisses: Sie reißen ab, öffnen, lassen verfallen, erkennen Qualitäten und legen sie frei. Sie bewohnen und werten das Gebäude.

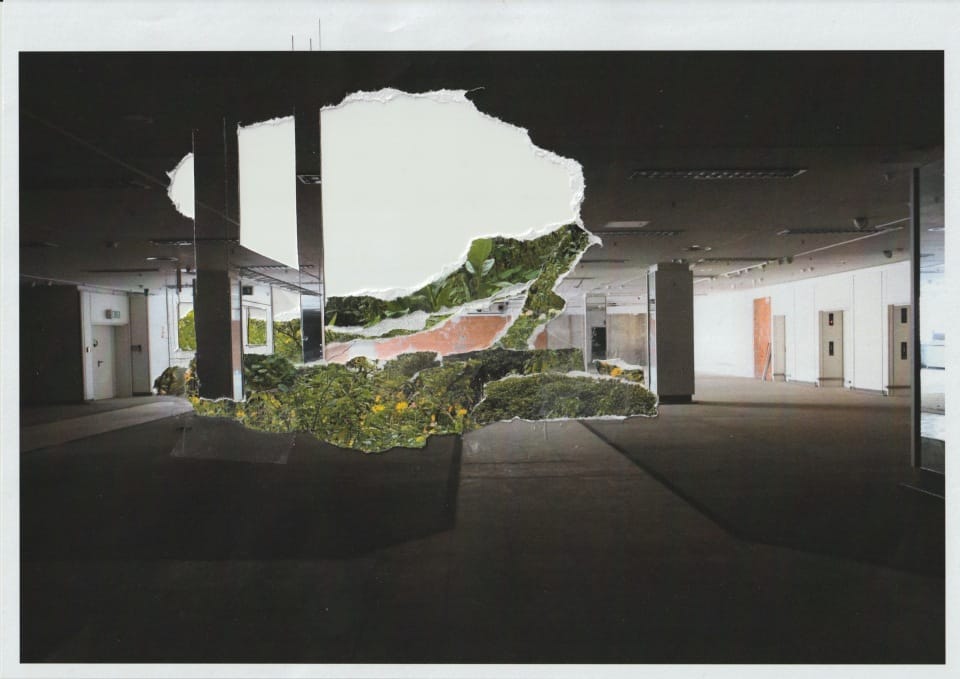

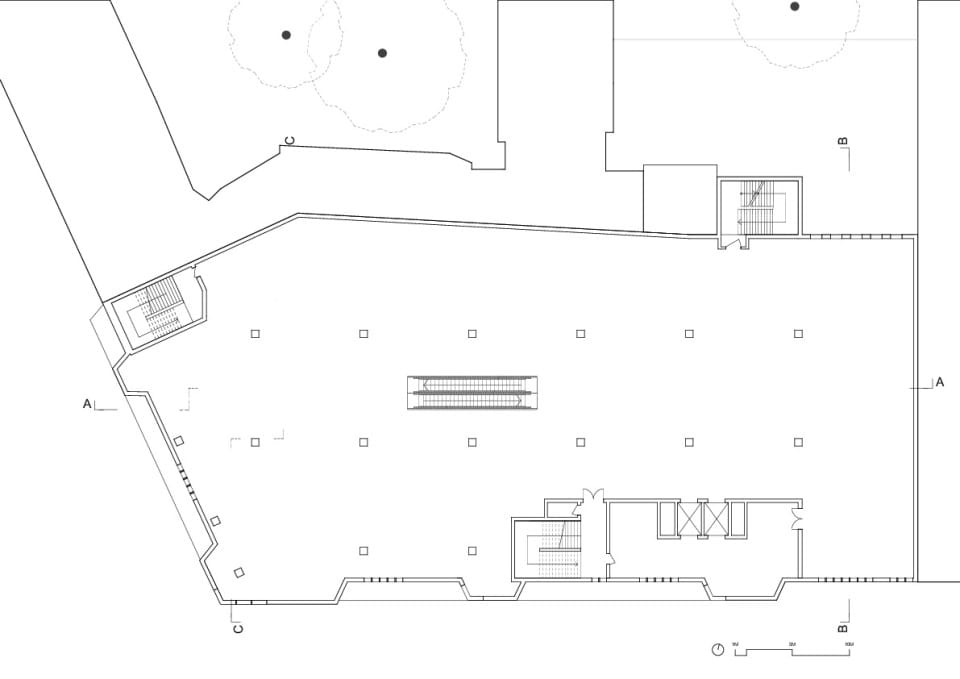

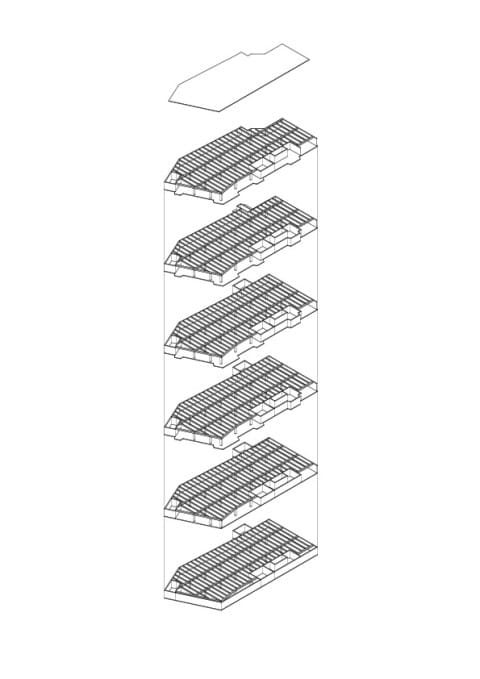

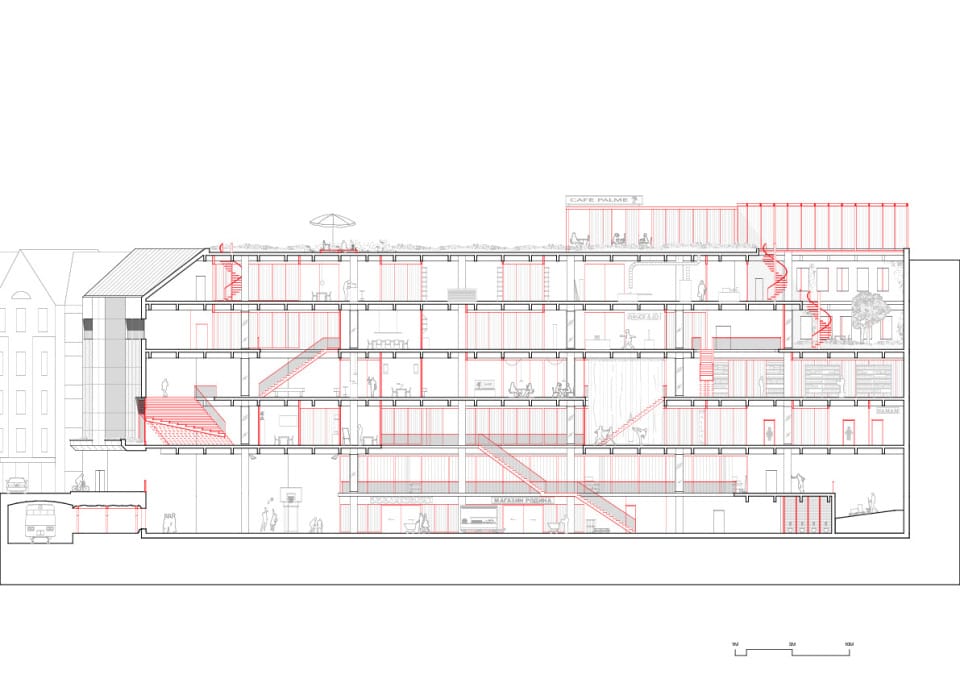

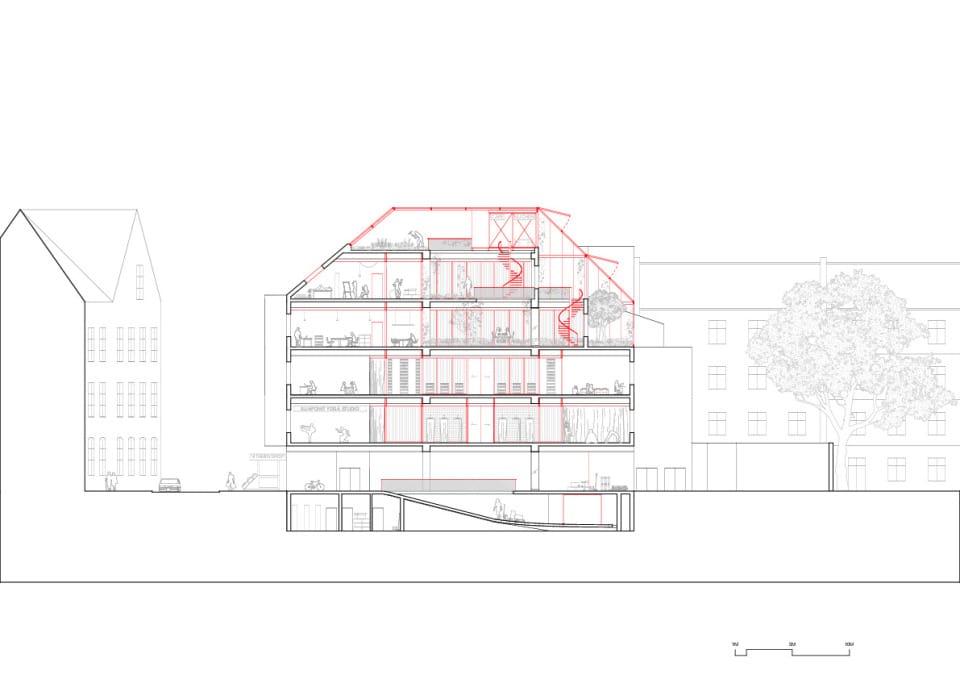

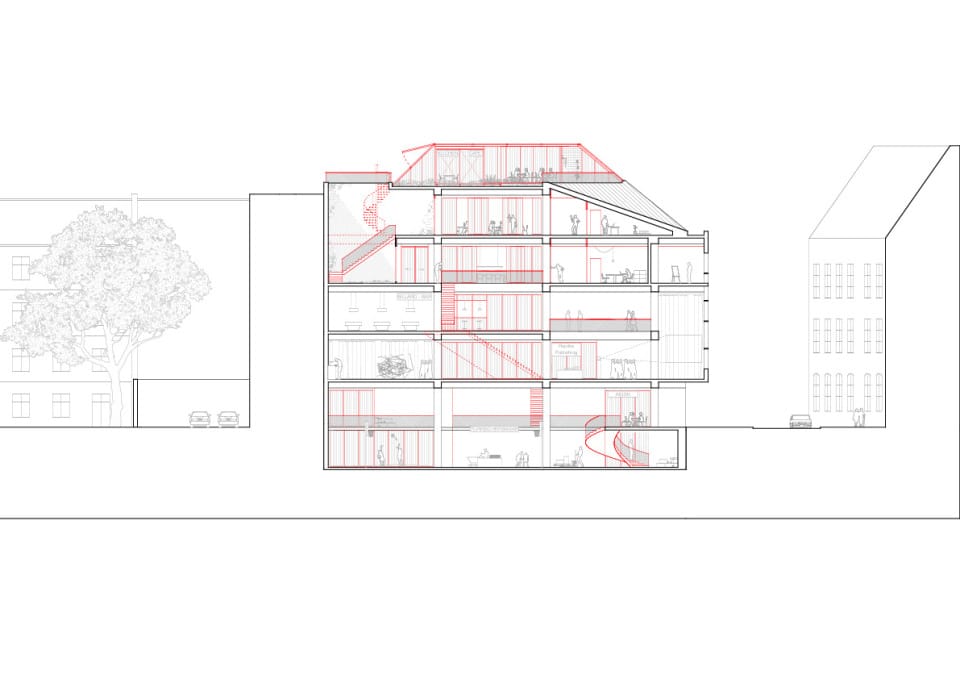

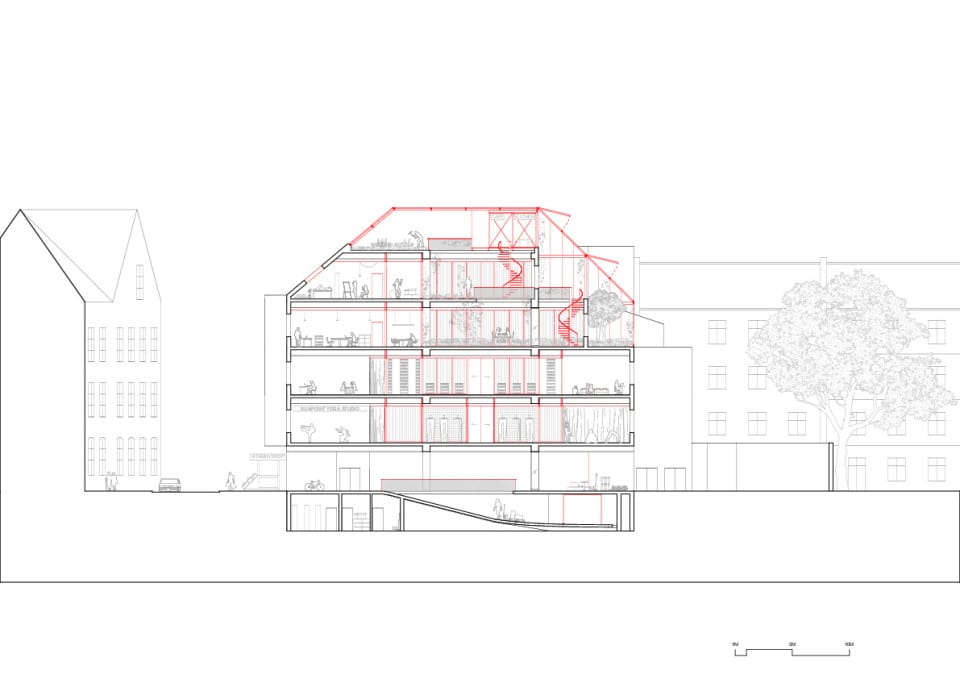

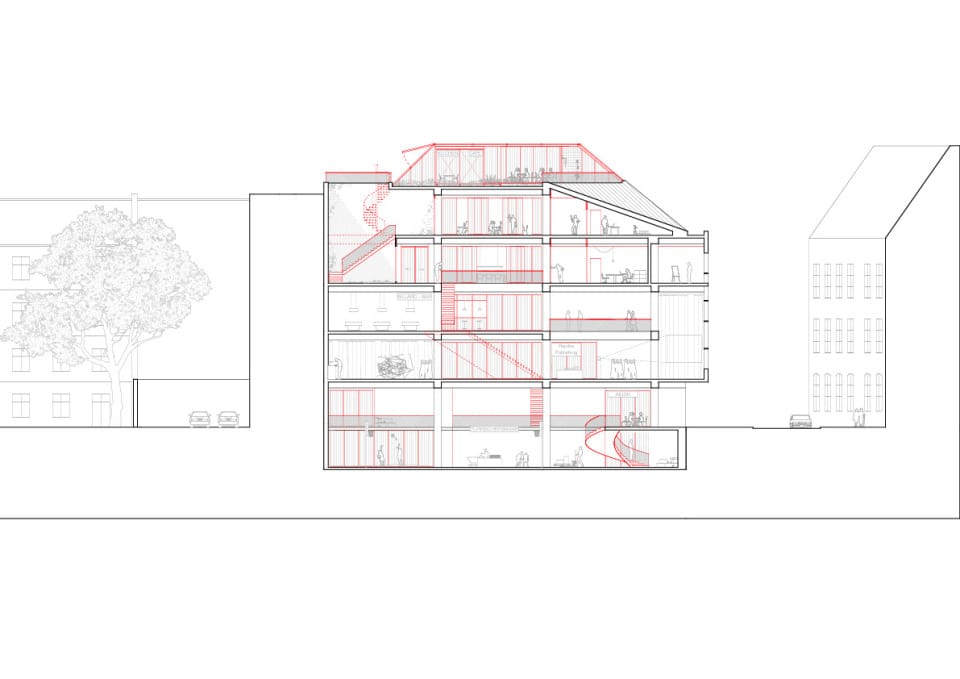

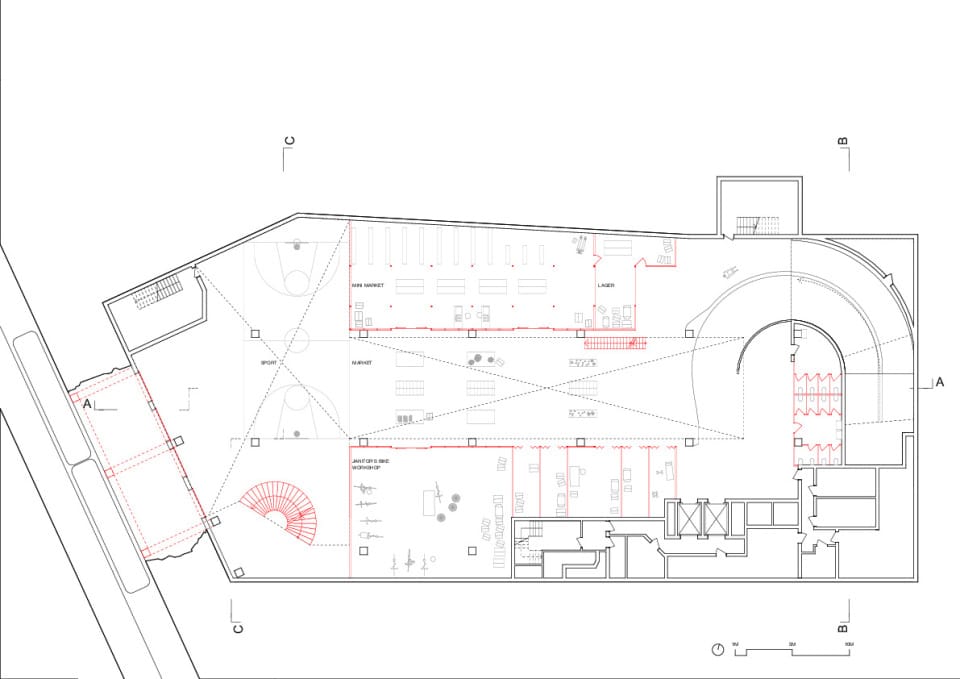

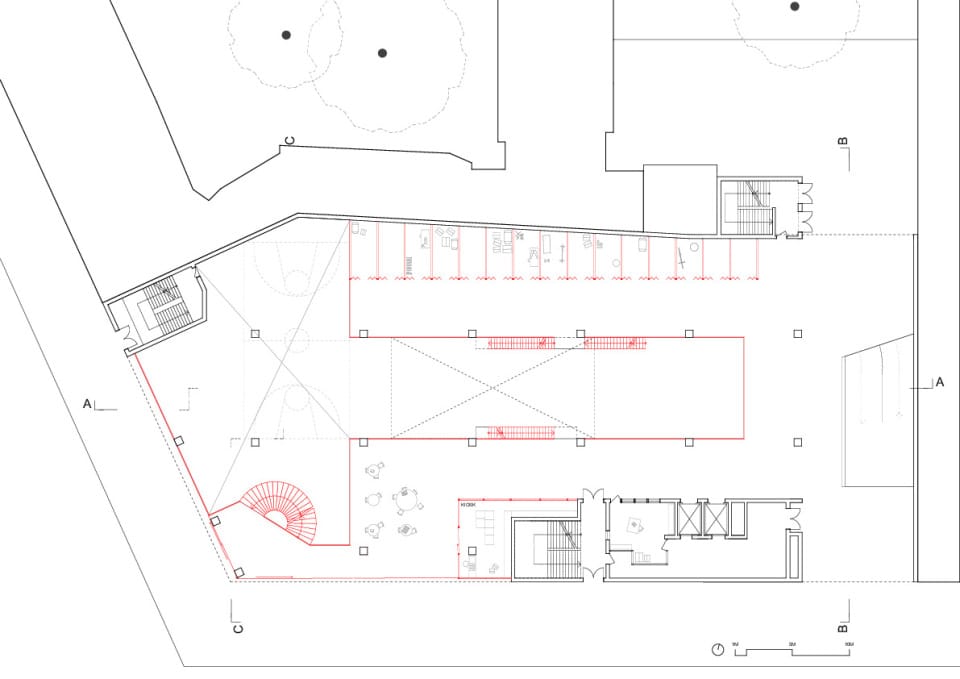

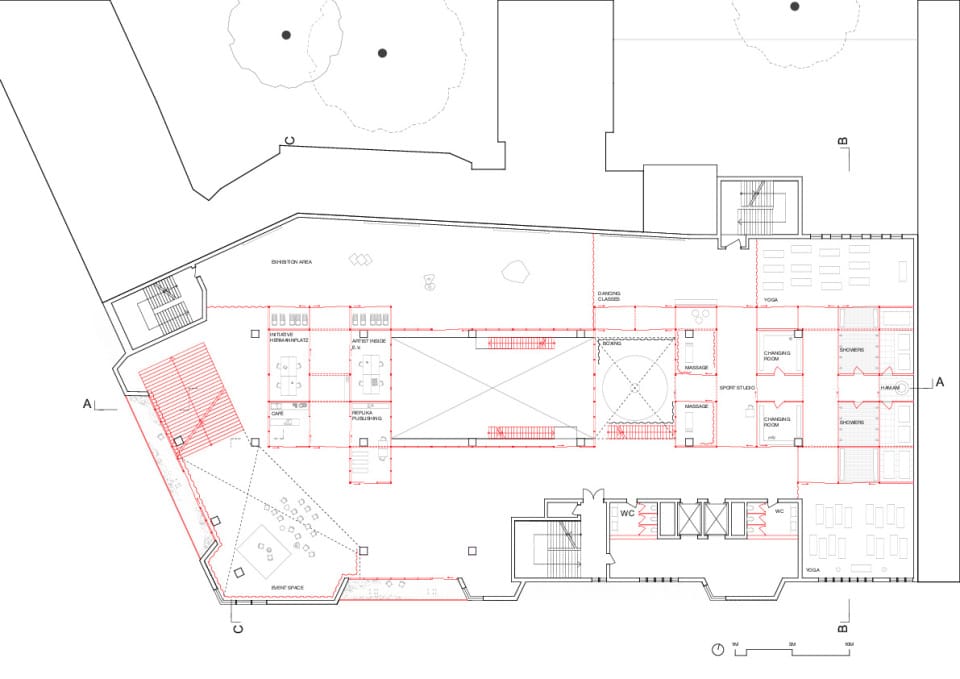

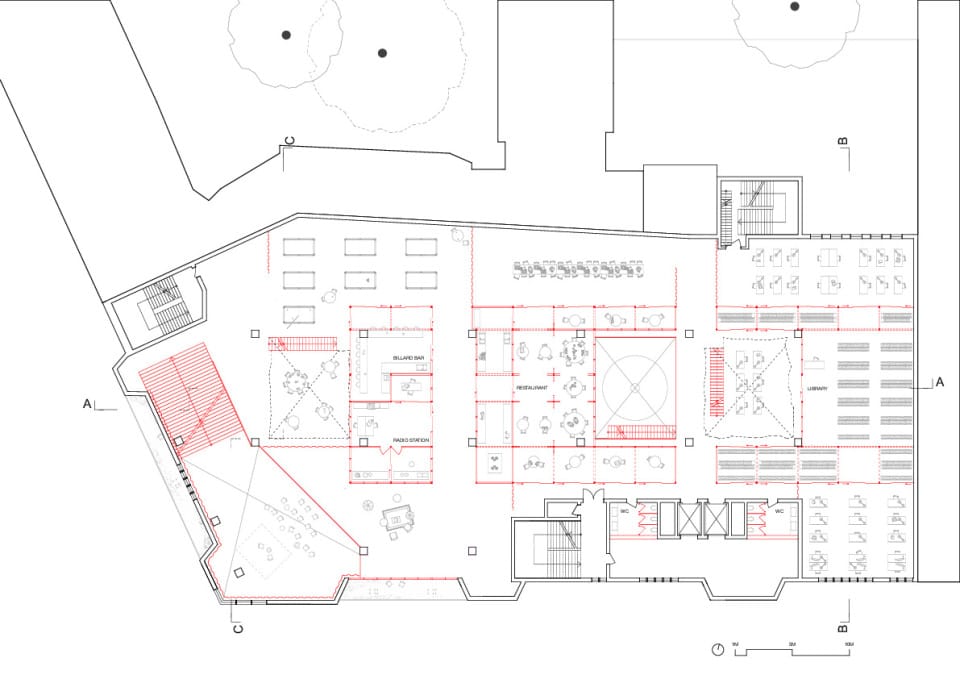

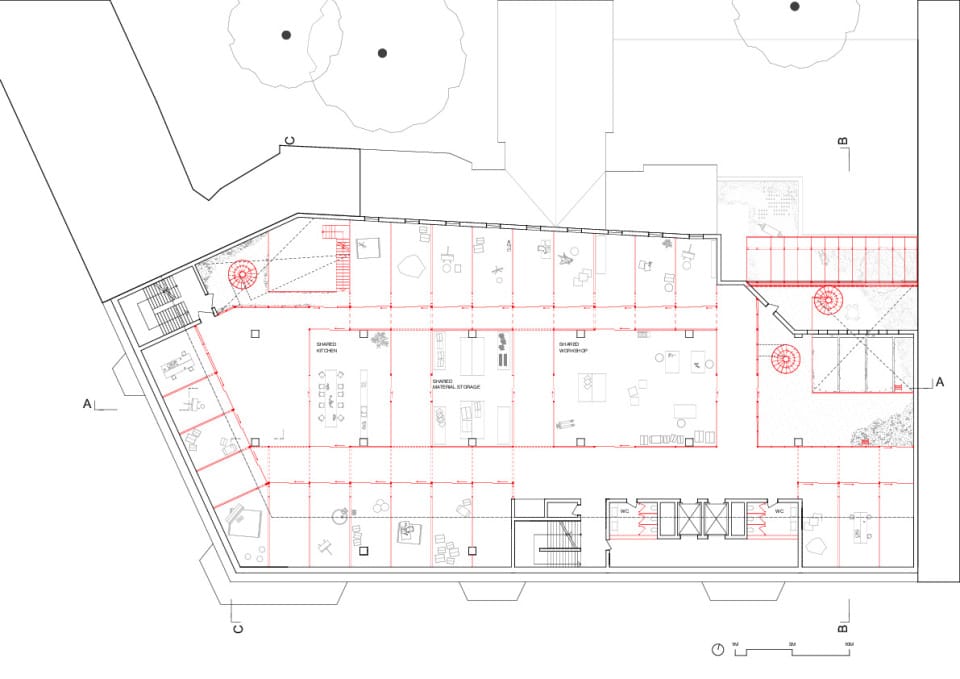

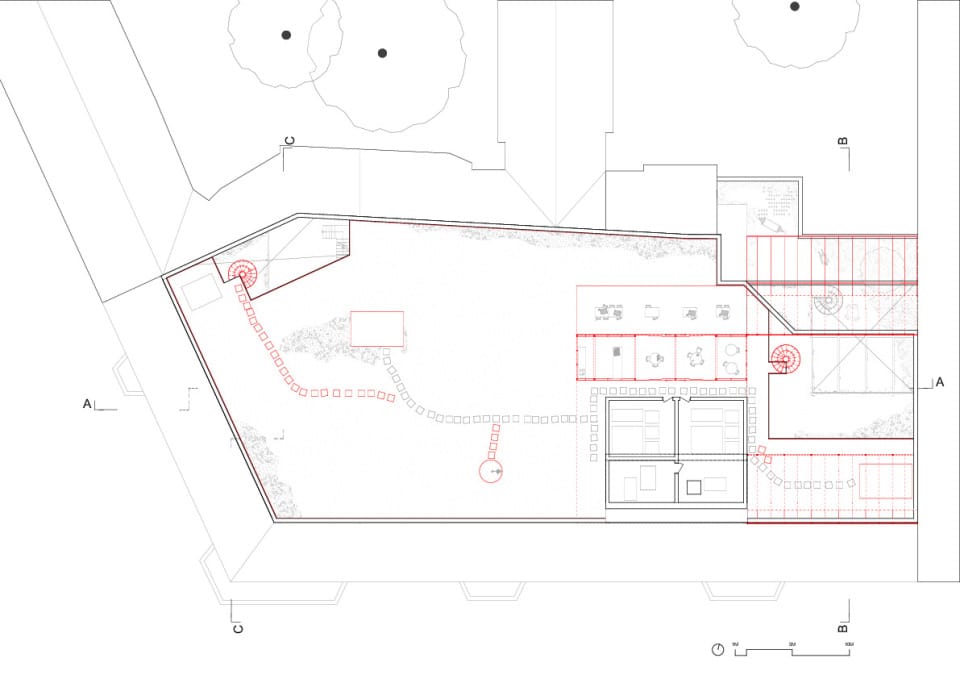

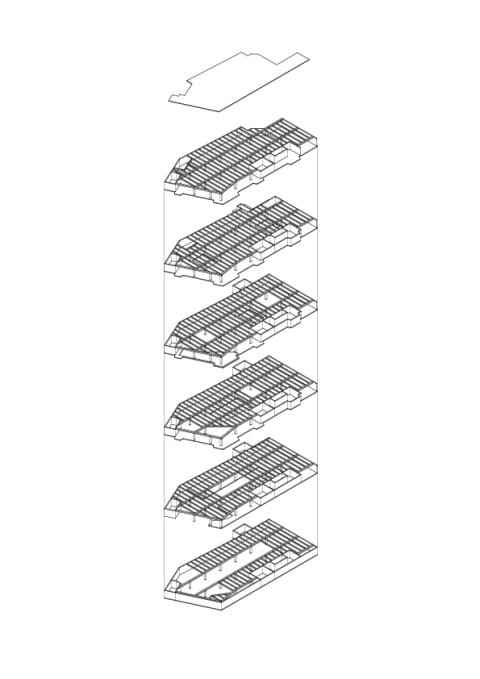

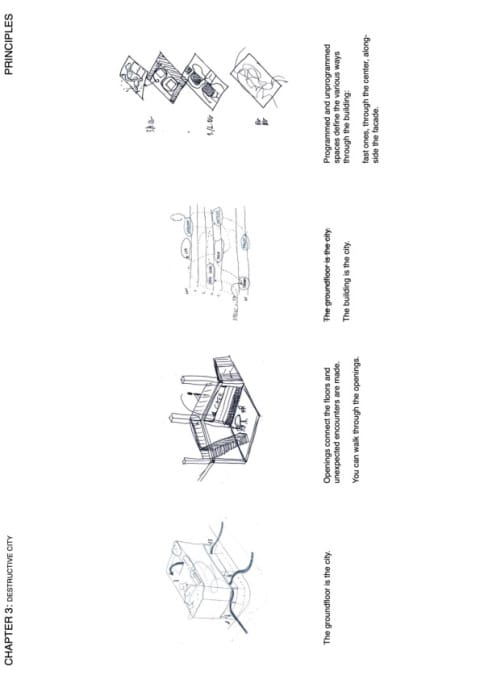

Da ihre Handlungen nicht unbemerkt bleiben, tritt ab einem gewissen Punkt unweigerlich Punkt die Stadt ein. Das Gebäude wird zur Stadt. Das dritte Kapitel beweist, dass die bereits bestehende Struktur in der Lage ist, eine Vielzahl von Nutzungen zu beherbergen, und konzentriert sich darauf, wie das Gebäude umgestaltet werden kann, um eine hohe Dichte an Nutzungen und Möglichkeiten zu schaffen. Die Eingriffe sind präzise und bewegen sich zwischen dem Schaffen von Öffnungen und damit Verbindungen und der Nutzbarmachung der weitläufigen Räume, wodurch im gesamten Gebäude Kollisionen und Verbindungen entstehen, die den Menschen die Möglichkeit geben, sich etwas anzueignen, daran teilzuhaben, zusammenzukommen und sich zu engagieren. Das destruktive Moment des Projekts verkehrt sich schließlich in sein Gegenteil und hilft, neue Möglichkeiten für eine soziale, ökologische und gerechtere Stadt zu finden.

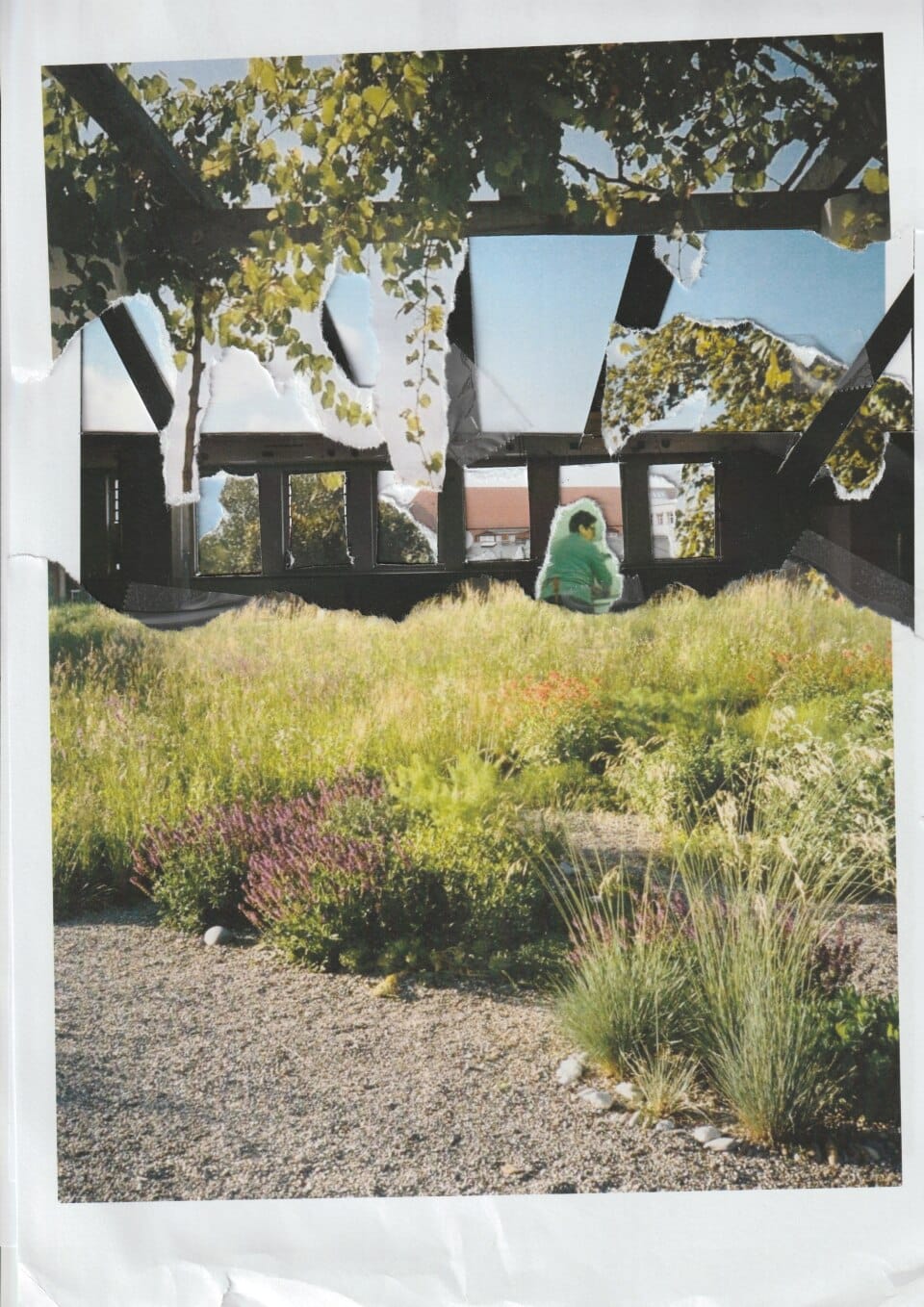

Die Erkundung des Gebäudes durch die Methode der Fiktion ermöglichte eine Freiheit der Beobachtung, die zu besonderen, unkonventionellen Einsichten führte. Der ständige Diskurs zwischen Bild und Plan ermöglichte eine Präzision und Nähe zum Gebäude und den Menschen, die es nutzen. Sie ermöglichte es mir, das Gebäude und die Stadt von innen heraus zu verstehen.

Seit zehn Jahren leerstehendnd, ist der Hausmeister der einzige Nutzer des Gebäudes. Durch die Wartung verhindert er den Verfall des Gebäudes. Zugleich nutzt er die Tiefgarage heimlich als Hobbykeller. Von ihm inspiriert, siedeln sich im Laufe des zweiten Kapitels des Projekts weitere imaginäre Charaktere im Gebäude an, die die bisher übersehenen Potenziale erkennen, freilegen und sich aneignen. Sie bedienen sich der Mittel des Abrisses: Sie reißen ab, öffnen, lassen verfallen, erkennen Qualitäten und legen sie frei. Sie bewohnen und werten das Gebäude.

Da ihre Handlungen nicht unbemerkt bleiben, tritt ab einem gewissen Punkt unweigerlich Punkt die Stadt ein. Das Gebäude wird zur Stadt. Das dritte Kapitel beweist, dass die bereits bestehende Struktur in der Lage ist, eine Vielzahl von Nutzungen zu beherbergen, und konzentriert sich darauf, wie das Gebäude umgestaltet werden kann, um eine hohe Dichte an Nutzungen und Möglichkeiten zu schaffen. Die Eingriffe sind präzise und bewegen sich zwischen dem Schaffen von Öffnungen und damit Verbindungen und der Nutzbarmachung der weitläufigen Räume, wodurch im gesamten Gebäude Kollisionen und Verbindungen entstehen, die den Menschen die Möglichkeit geben, sich etwas anzueignen, daran teilzuhaben, zusammenzukommen und sich zu engagieren. Das destruktive Moment des Projekts verkehrt sich schließlich in sein Gegenteil und hilft, neue Möglichkeiten für eine soziale, ökologische und gerechtere Stadt zu finden.

Die Erkundung des Gebäudes durch die Methode der Fiktion ermöglichte eine Freiheit der Beobachtung, die zu besonderen, unkonventionellen Einsichten führte. Der ständige Diskurs zwischen Bild und Plan ermöglichte eine Präzision und Nähe zum Gebäude und den Menschen, die es nutzen. Sie ermöglichte es mir, das Gebäude und die Stadt von innen heraus zu verstehen.