Aufgabe

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung von wissenschaftlichen Bibliotheken im 21. Jahrhundert und den daraus resultierenden, veränderten Anforderungen an deren architektonische Konzepte. Ziel war es, zu klären, wie die Architektur der wissenschaftlichen Bibliothek im 21. Jahrhundert aussehen und die Bibliothek in ihrer Funktion unterstützen kann, sodass Menschen die Bibliothek als Gebäude nutzen, obwohl es inzwischen möglich ist rund um die Uhr und von jedem Ort mit Internetzugang online auf Medienbestände von Bibliotheken zuzugreifen.

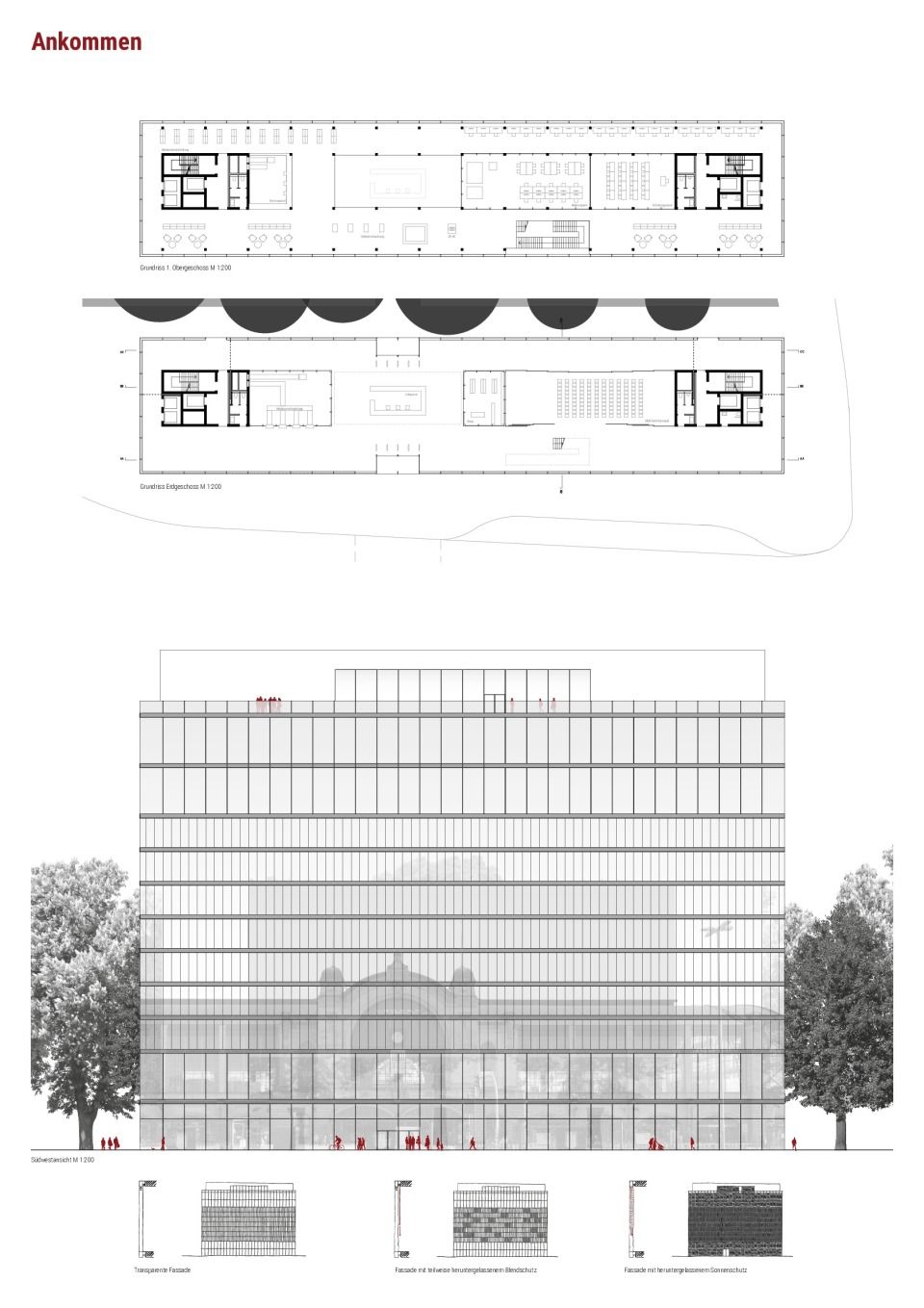

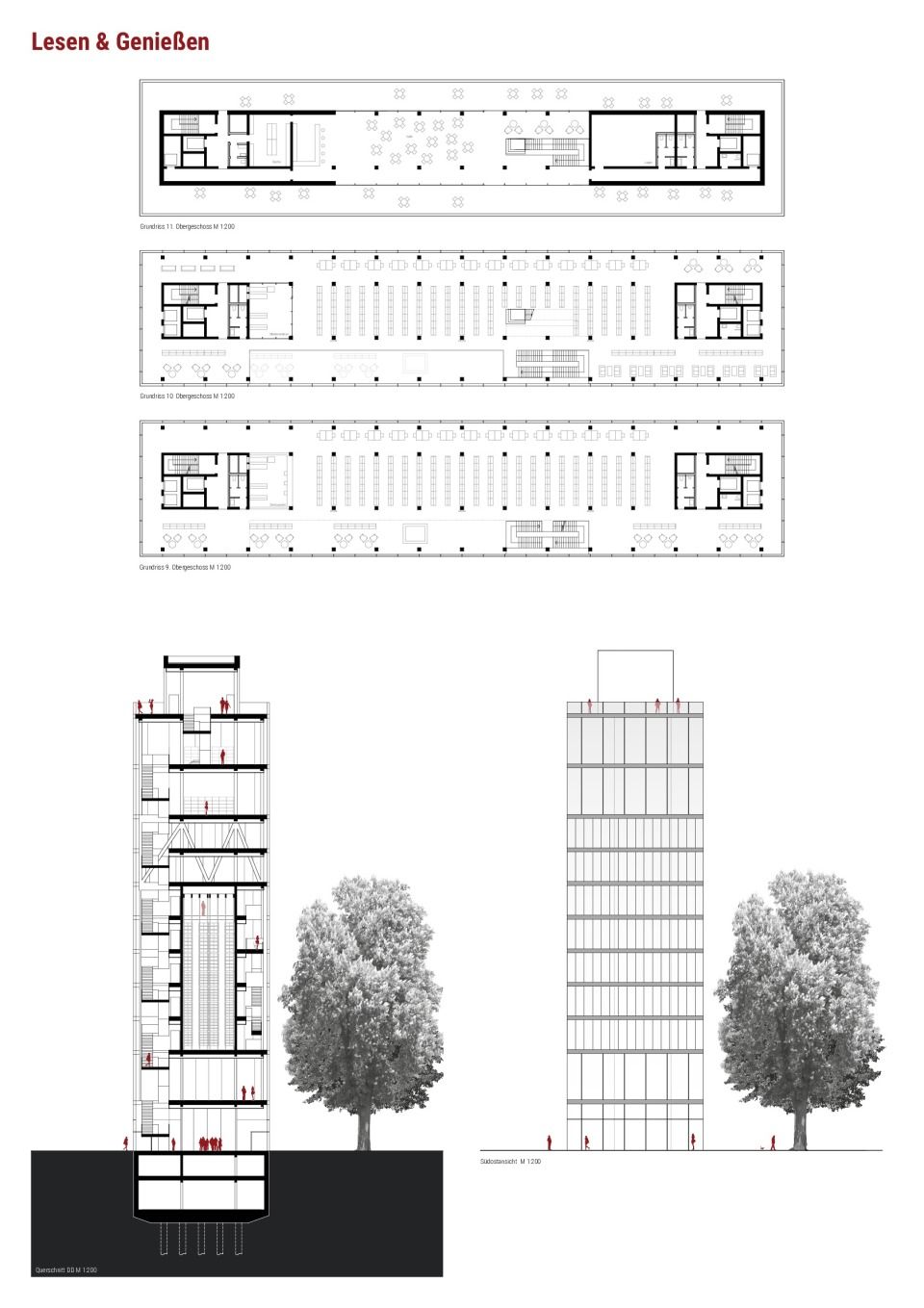

Die selbst entwickelte Aufgabe forderte den Entwurf einer wissenschaftlichen Bibliothek für die Universität Hamburg mit ca. 900 000 Medieneinheiten auf einem nur 21m tiefen, dafür aber 100m langen Grundstück gegenüber des Dammtorbahnhofs, begrenzt von einer stark befahrenen sechsspurigen Straße einerseits und einer Allee von bis zu 140 Jahre alten Roßkastanien andererseits.

Kontext

Unmittelbar gegenüber des Dammtorbahnhofs gelegen, nimmt der Neubau der wissenschaftlichen Bibliothek einen prominenten Standort ein. Als „Signature“-Gebäude der Universität Hamburg ist er - bei Ankunft am Dammtor - der erste Kontakt mit der wissenschaftlichen Einrichtung. Auch von der Alster oder dem Schanzenviertel kommend, macht sich das Gebäude durch seine Höhe von 56m schon von Weitem bemerkbar.

Eingebettet in den schmalen Streifen zwischen der vielbefahrenen Edmund-Siemers-Allee, die sich hier auf 6 Fahrspuren ausweitet und die weitläufige Moorweide, agiert die Bibliothek als Bindeglied zwischen Verkehrszone und grünem Erholungsraum ebenso wie zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft.

Die schwierige verkehrsplanerische Situation an dieser Stelle veranlasste eine Neuanordnung der Verkehrsströme. Die Verlagerung der Bushaltestelle aus der inselartigen Lage in der Straßenmitte an die jeweiligen Straßenseiten ermöglicht zunächst einen direkte Überquerung der Straße sowie eine Anordnung des Bibliothekseingangs unmittelbar gegenüber des Hauptausgangs des Dammtorbahnhofs. Zum anderen wird dadurch der Gehweg auf beiden Seiten der Edmund-Siemers-Allee verbreitert und schafft folglich auch einen großzügigeren Vorbereich vor den Eingangstüren der Bibliothek.

Konzept

Das Entwurfskonzept stützt sich besonders auf zwei Faktoren: zum einen die Integration von moderner Technologie in Form eines vollautomatisierten Hochregallagers zur Unterbringung der großen Medienanzahl und zum anderen die dadurch mögliche Schaffung einer ausgewogenen Raumvielfalt für die Nutzer und Nutzerinnen.

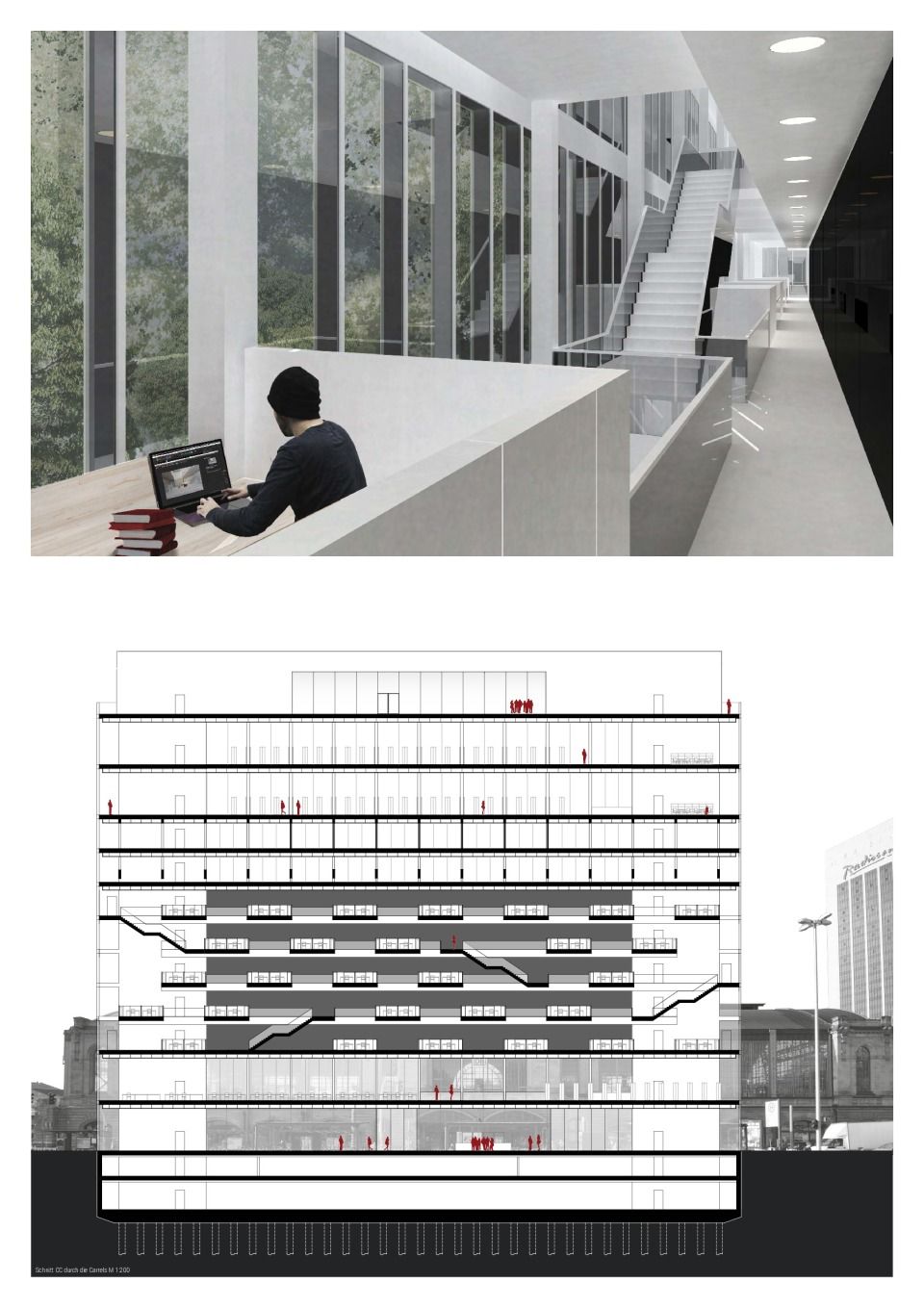

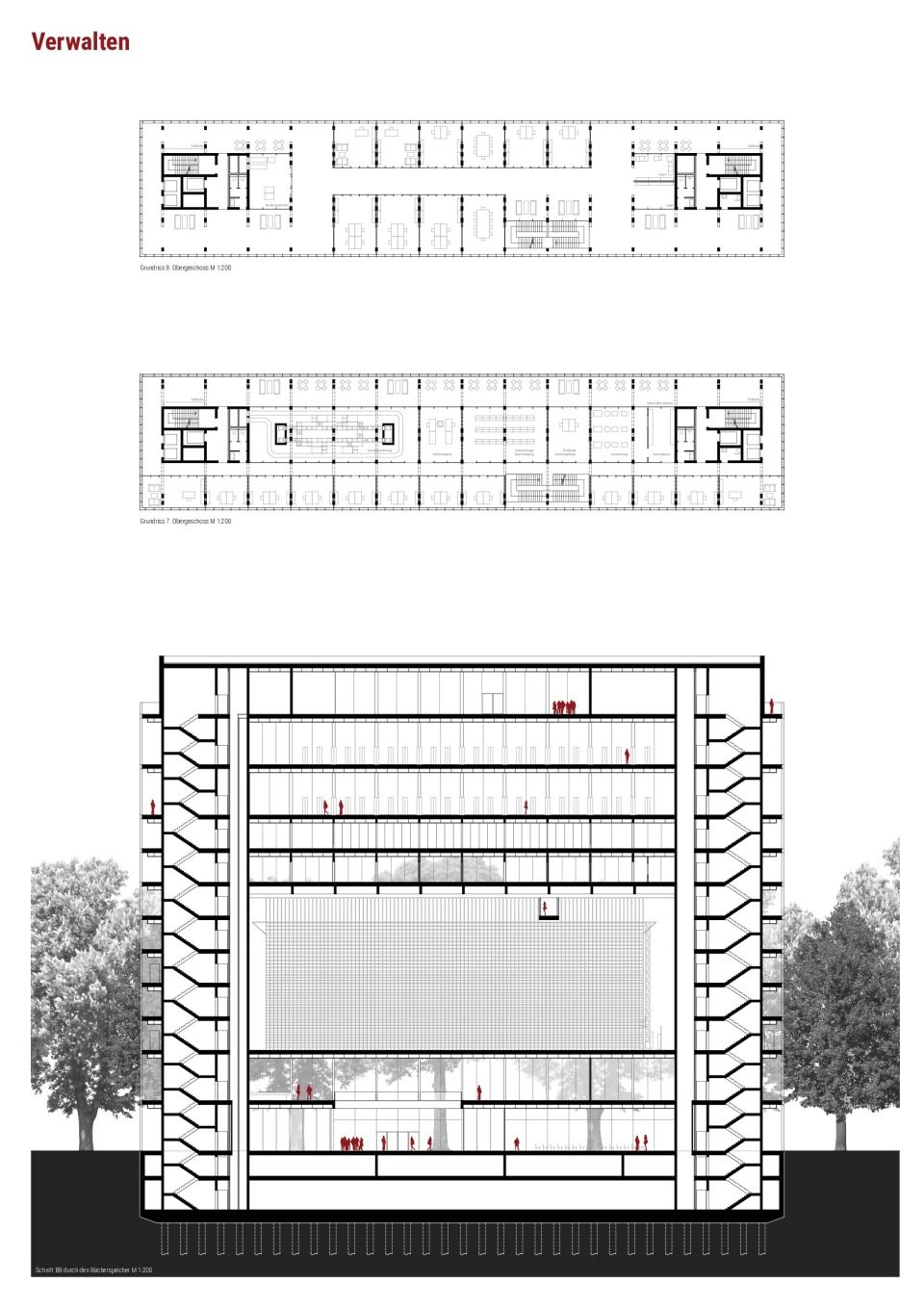

Die Entwurfsidee baut darauf auf, dass der Bücherspeicher als Kern im Innern des Gebäudes liegt und den Mittelpunkt der Bibliothek bildet. Das Hochregallager soll als Wissensspeicher im Zentrum des Entwurfs inszeniert werden und eine Blackbox sein, um die sich das Leben der Bibliothek entwickelt. Die klaren geometrischen, durch die technischen Anforderungen des Hochregallagers bedingten, Vorgaben führen zu einem geschlossenen, fünfgeschossigen Quader, der sich besonders an der Vertikalen orientiert. Dagegen entwickeln sich die Nutzerebenen in horizontalen Ebenen um den Kern. Der Bücherspeicher wird so auch zum Ruhepol in der Quirligkeit der ihn umgebenden Nutzer. Die transparente Hülle, die beides vereint, ermöglicht es den Bücherspeicher auch von außen wahrzunehmen und symbolisiert die Transparenz, mit der die Bibliothek ihre Offenheit der Stadt gegenüber kommuniziert und sich als Schaufenster der Wissenschaft präsentiert.

Für die Lage des Bücherspeichers innerhalb des Gebäudes wird auf den Baumbestand Bezug genommen, sodass in den unteren Geschossen eine Durchwegung auf Höhe der Baumstämme möglich wird. Dies geschieht auch, um die fußläufige Verbindung von Dammtorbahnhof und Moorweide fortzuführen. Oberhalb der Baumkronen und des Bücherspeichers kann dann die volle Breite des Gebäudes genutzt werden und ein Ausblick zu beiden Seiten ist möglich.

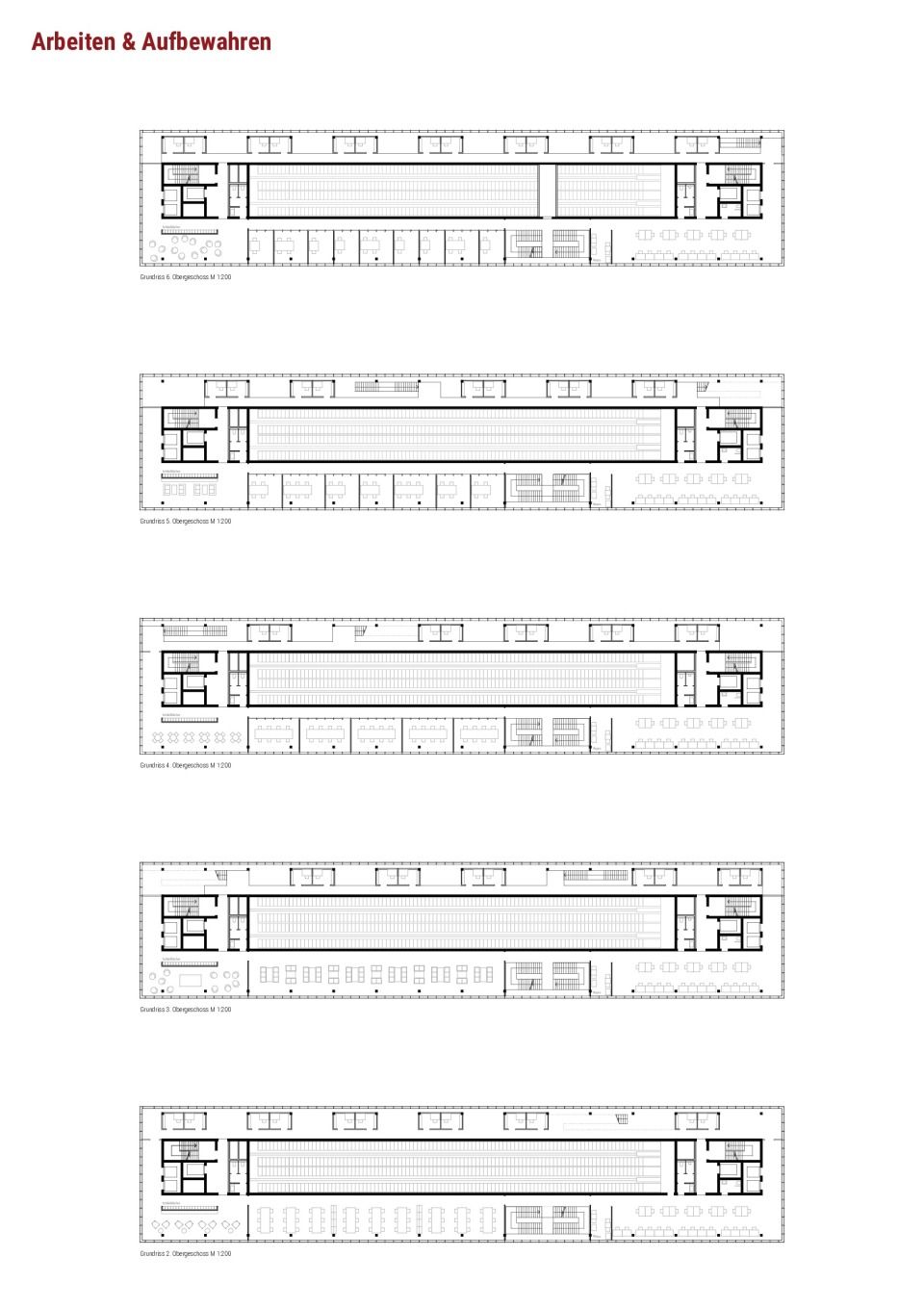

Um aus der Not eine Tugend zu machen, sollen die unterschiedlichen Nutzungsbereiche, getrennt durch den Bücherspeicher in der Mitte, eine ihren Raumanforderungen gerechte Ausrichtung erhalten. Die eher ruhigen und konzentrierten Arbeitsplätze werden Richtung Nordosten angeordnet und positionieren sich dadurch direkt gegenüber den Baumkronen. So entsteht auf dieser Seite eine meditative Raumatmosphäre, die den Eindruck verleihen soll, direkt im Grünen zu sitzen, und durch den positiven Einfluss des Grüns die Konzentrationsfähigkeit steigert. Im Gegensatz dazu werden die geräuschintensiveren Gruppenarbeitsräume zur Edmund-Siemers-Allee hin orientiert. Der Ausblick in den obersten Geschossen stellt eine besondere Qualität dar, die aufgrund der geringen Anzahl von Hochhäusern in Hamburg und der Möglichkeit sowohl auf die Alster als auch auf die Grünanlage Planten un Blomen zu schauen generiert wird.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung von wissenschaftlichen Bibliotheken im 21. Jahrhundert und den daraus resultierenden, veränderten Anforderungen an deren architektonische Konzepte. Ziel war es, zu klären, wie die Architektur der wissenschaftlichen Bibliothek im 21. Jahrhundert aussehen und die Bibliothek in ihrer Funktion unterstützen kann, sodass Menschen die Bibliothek als Gebäude nutzen, obwohl es inzwischen möglich ist rund um die Uhr und von jedem Ort mit Internetzugang online auf Medienbestände von Bibliotheken zuzugreifen.

Die selbst entwickelte Aufgabe forderte den Entwurf einer wissenschaftlichen Bibliothek für die Universität Hamburg mit ca. 900 000 Medieneinheiten auf einem nur 21m tiefen, dafür aber 100m langen Grundstück gegenüber des Dammtorbahnhofs, begrenzt von einer stark befahrenen sechsspurigen Straße einerseits und einer Allee von bis zu 140 Jahre alten Roßkastanien andererseits.

Kontext

Unmittelbar gegenüber des Dammtorbahnhofs gelegen, nimmt der Neubau der wissenschaftlichen Bibliothek einen prominenten Standort ein. Als „Signature“-Gebäude der Universität Hamburg ist er - bei Ankunft am Dammtor - der erste Kontakt mit der wissenschaftlichen Einrichtung. Auch von der Alster oder dem Schanzenviertel kommend, macht sich das Gebäude durch seine Höhe von 56m schon von Weitem bemerkbar.

Eingebettet in den schmalen Streifen zwischen der vielbefahrenen Edmund-Siemers-Allee, die sich hier auf 6 Fahrspuren ausweitet und die weitläufige Moorweide, agiert die Bibliothek als Bindeglied zwischen Verkehrszone und grünem Erholungsraum ebenso wie zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft.

Die schwierige verkehrsplanerische Situation an dieser Stelle veranlasste eine Neuanordnung der Verkehrsströme. Die Verlagerung der Bushaltestelle aus der inselartigen Lage in der Straßenmitte an die jeweiligen Straßenseiten ermöglicht zunächst einen direkte Überquerung der Straße sowie eine Anordnung des Bibliothekseingangs unmittelbar gegenüber des Hauptausgangs des Dammtorbahnhofs. Zum anderen wird dadurch der Gehweg auf beiden Seiten der Edmund-Siemers-Allee verbreitert und schafft folglich auch einen großzügigeren Vorbereich vor den Eingangstüren der Bibliothek.

Konzept

Das Entwurfskonzept stützt sich besonders auf zwei Faktoren: zum einen die Integration von moderner Technologie in Form eines vollautomatisierten Hochregallagers zur Unterbringung der großen Medienanzahl und zum anderen die dadurch mögliche Schaffung einer ausgewogenen Raumvielfalt für die Nutzer und Nutzerinnen.

Die Entwurfsidee baut darauf auf, dass der Bücherspeicher als Kern im Innern des Gebäudes liegt und den Mittelpunkt der Bibliothek bildet. Das Hochregallager soll als Wissensspeicher im Zentrum des Entwurfs inszeniert werden und eine Blackbox sein, um die sich das Leben der Bibliothek entwickelt. Die klaren geometrischen, durch die technischen Anforderungen des Hochregallagers bedingten, Vorgaben führen zu einem geschlossenen, fünfgeschossigen Quader, der sich besonders an der Vertikalen orientiert. Dagegen entwickeln sich die Nutzerebenen in horizontalen Ebenen um den Kern. Der Bücherspeicher wird so auch zum Ruhepol in der Quirligkeit der ihn umgebenden Nutzer. Die transparente Hülle, die beides vereint, ermöglicht es den Bücherspeicher auch von außen wahrzunehmen und symbolisiert die Transparenz, mit der die Bibliothek ihre Offenheit der Stadt gegenüber kommuniziert und sich als Schaufenster der Wissenschaft präsentiert.

Für die Lage des Bücherspeichers innerhalb des Gebäudes wird auf den Baumbestand Bezug genommen, sodass in den unteren Geschossen eine Durchwegung auf Höhe der Baumstämme möglich wird. Dies geschieht auch, um die fußläufige Verbindung von Dammtorbahnhof und Moorweide fortzuführen. Oberhalb der Baumkronen und des Bücherspeichers kann dann die volle Breite des Gebäudes genutzt werden und ein Ausblick zu beiden Seiten ist möglich.

Um aus der Not eine Tugend zu machen, sollen die unterschiedlichen Nutzungsbereiche, getrennt durch den Bücherspeicher in der Mitte, eine ihren Raumanforderungen gerechte Ausrichtung erhalten. Die eher ruhigen und konzentrierten Arbeitsplätze werden Richtung Nordosten angeordnet und positionieren sich dadurch direkt gegenüber den Baumkronen. So entsteht auf dieser Seite eine meditative Raumatmosphäre, die den Eindruck verleihen soll, direkt im Grünen zu sitzen, und durch den positiven Einfluss des Grüns die Konzentrationsfähigkeit steigert. Im Gegensatz dazu werden die geräuschintensiveren Gruppenarbeitsräume zur Edmund-Siemers-Allee hin orientiert. Der Ausblick in den obersten Geschossen stellt eine besondere Qualität dar, die aufgrund der geringen Anzahl von Hochhäusern in Hamburg und der Möglichkeit sowohl auf die Alster als auch auf die Grünanlage Planten un Blomen zu schauen generiert wird.