Die Aufgabe bestand in der Entwicklung eines Wohnkonzeptes für die Stadt Kitakyushu in Japan. Neben neuen Wohnformen sollten besonders Lösungen zu gesellschaftlichen Problematiken wie der demografische Wandel oder die Suizidrate durch Überarbeitung in Japan räumlich und thematisch erarbeitet werden.

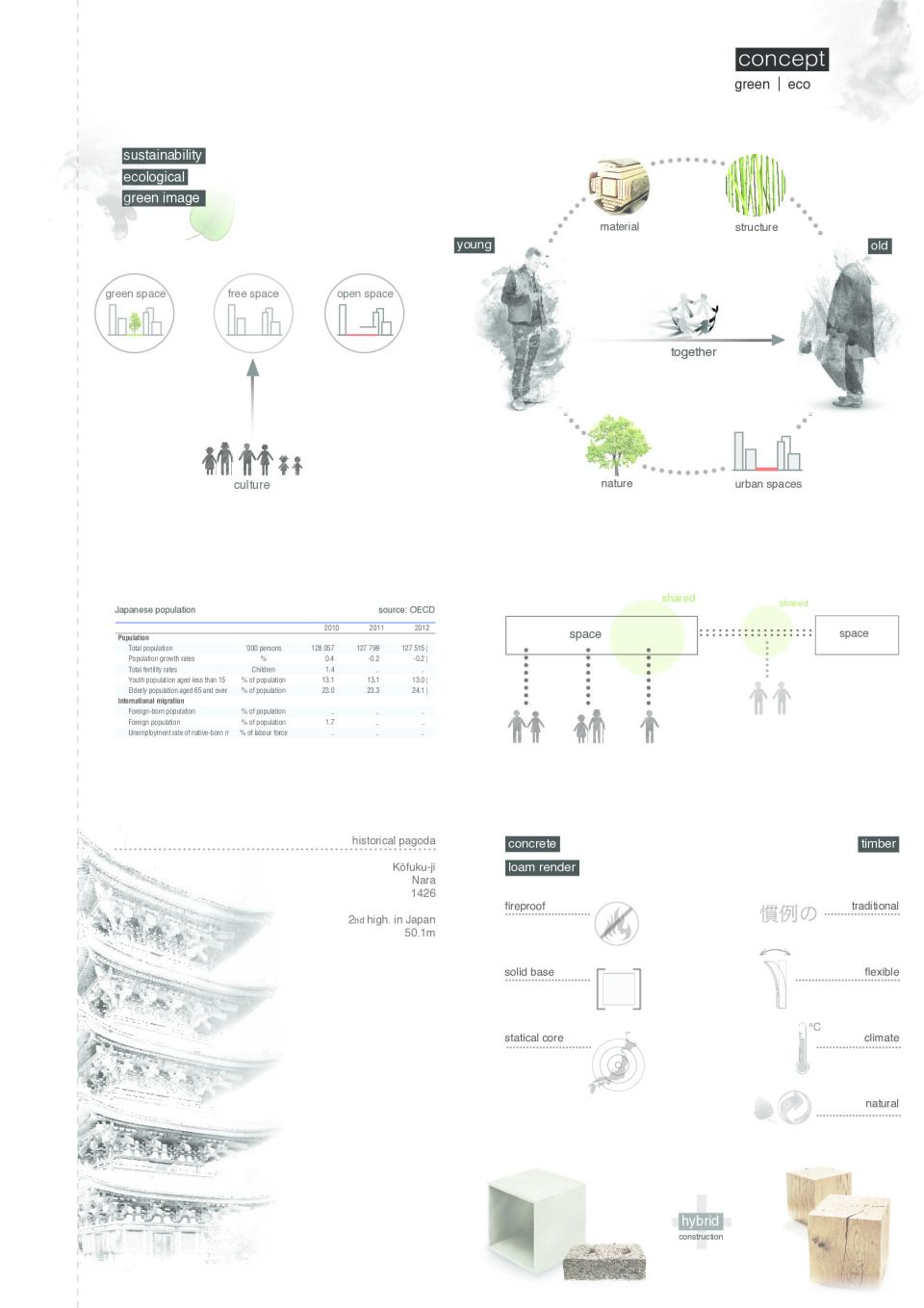

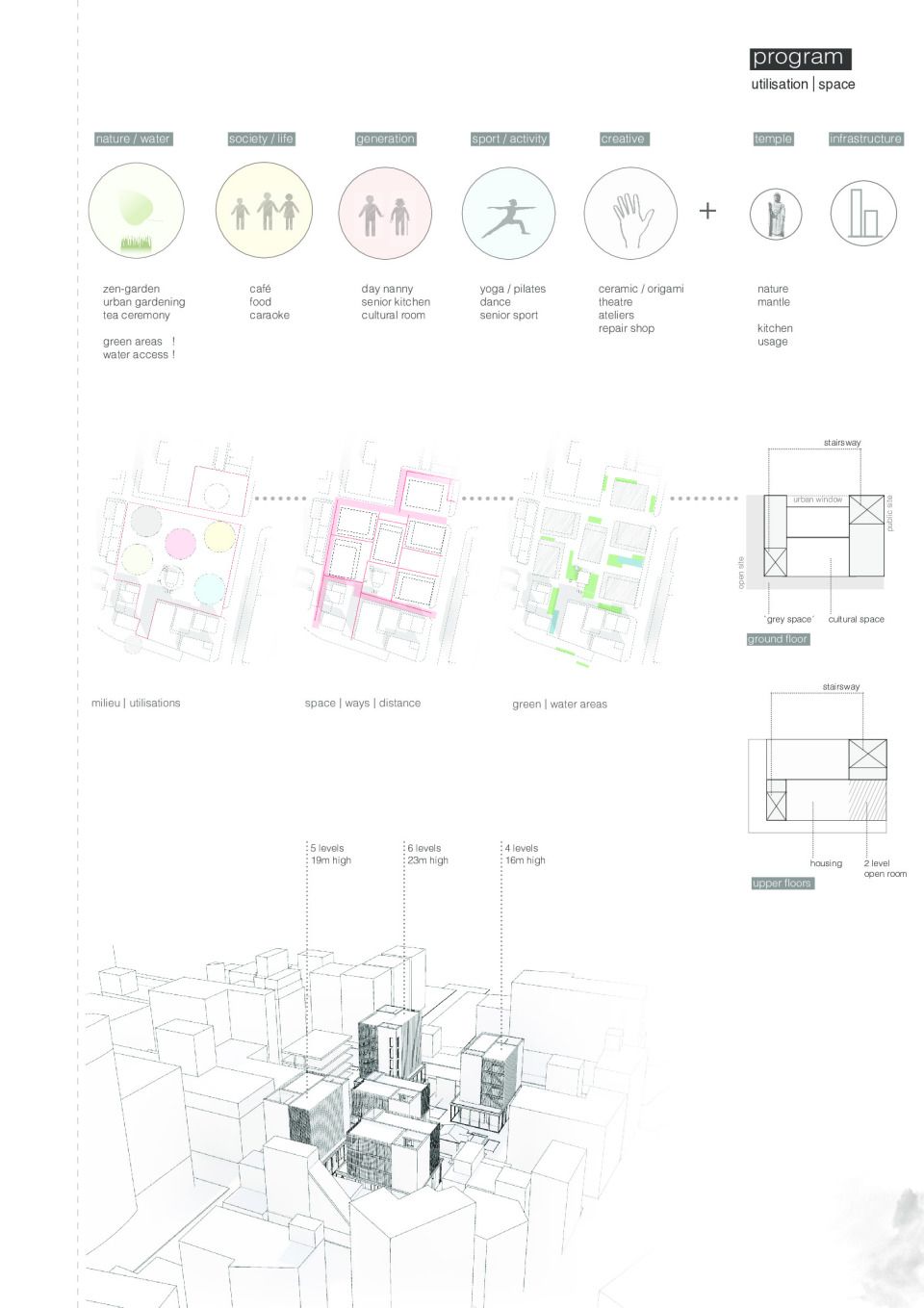

Das Konzept besteht aus dem direkten Zusammenleben von mehreren Generationen in natürlichen Räumen. Gemeinschaftlich genutzter Raum soll die Verbindung zum gegenüber Aufbauen. Grünzonen und öffentliche Nutzungen sollen Kontakt zur umgebenden Stadt schaffen.

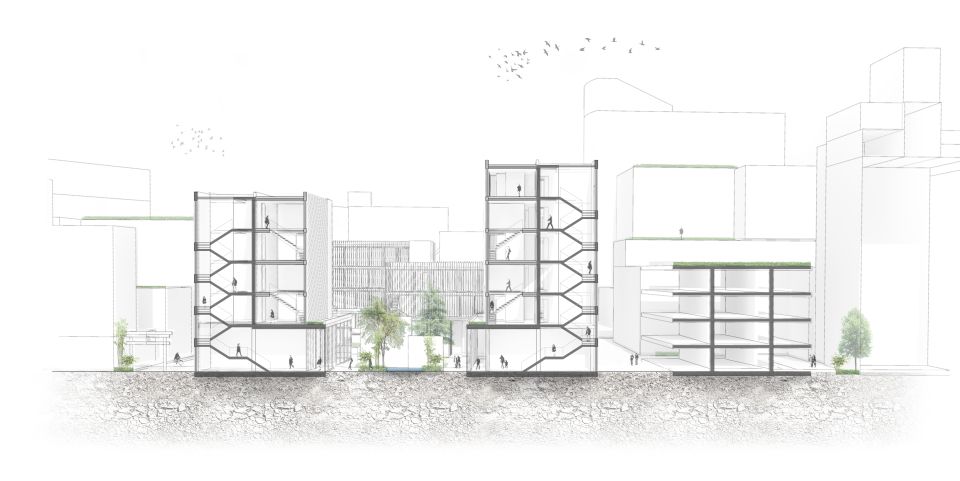

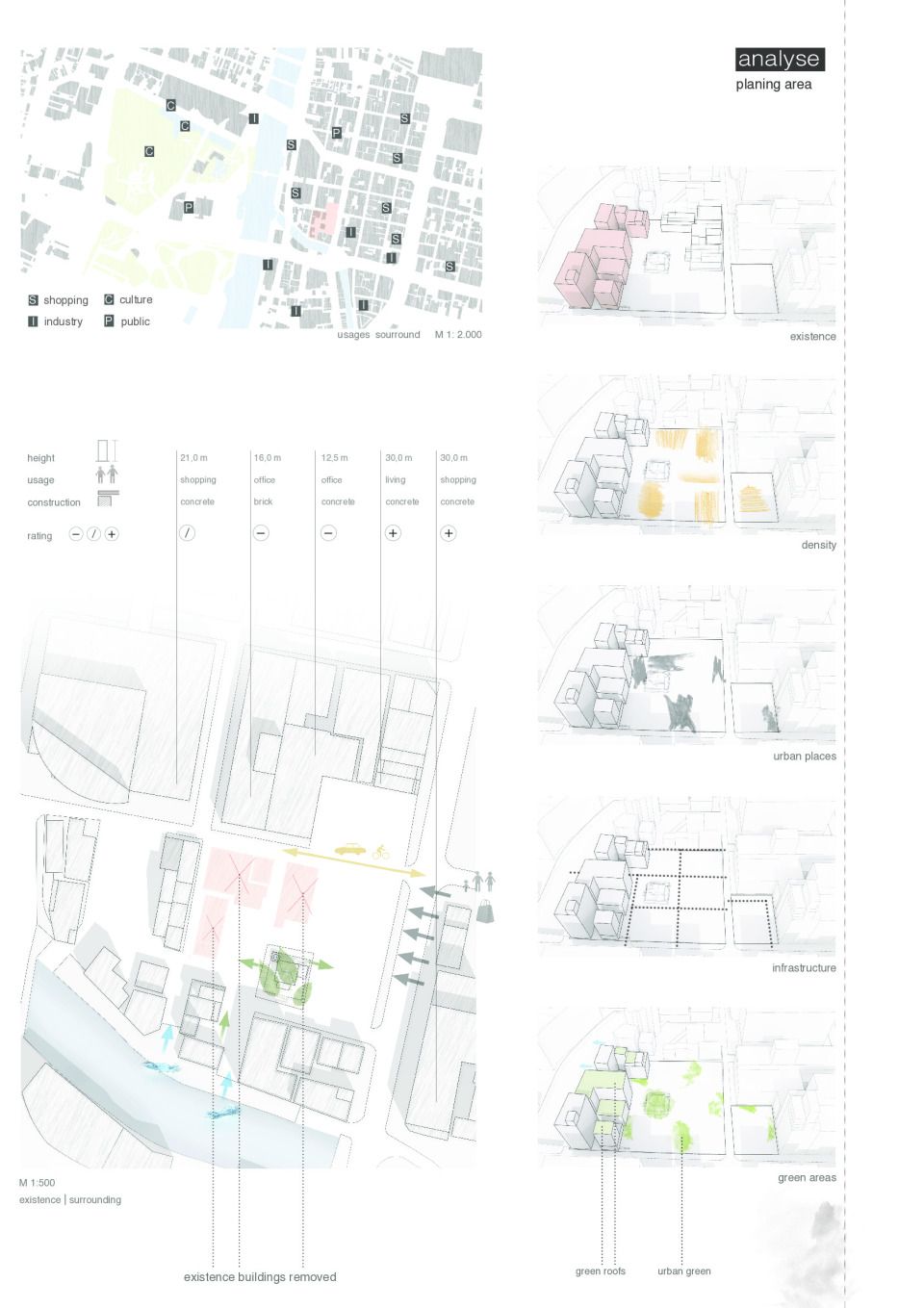

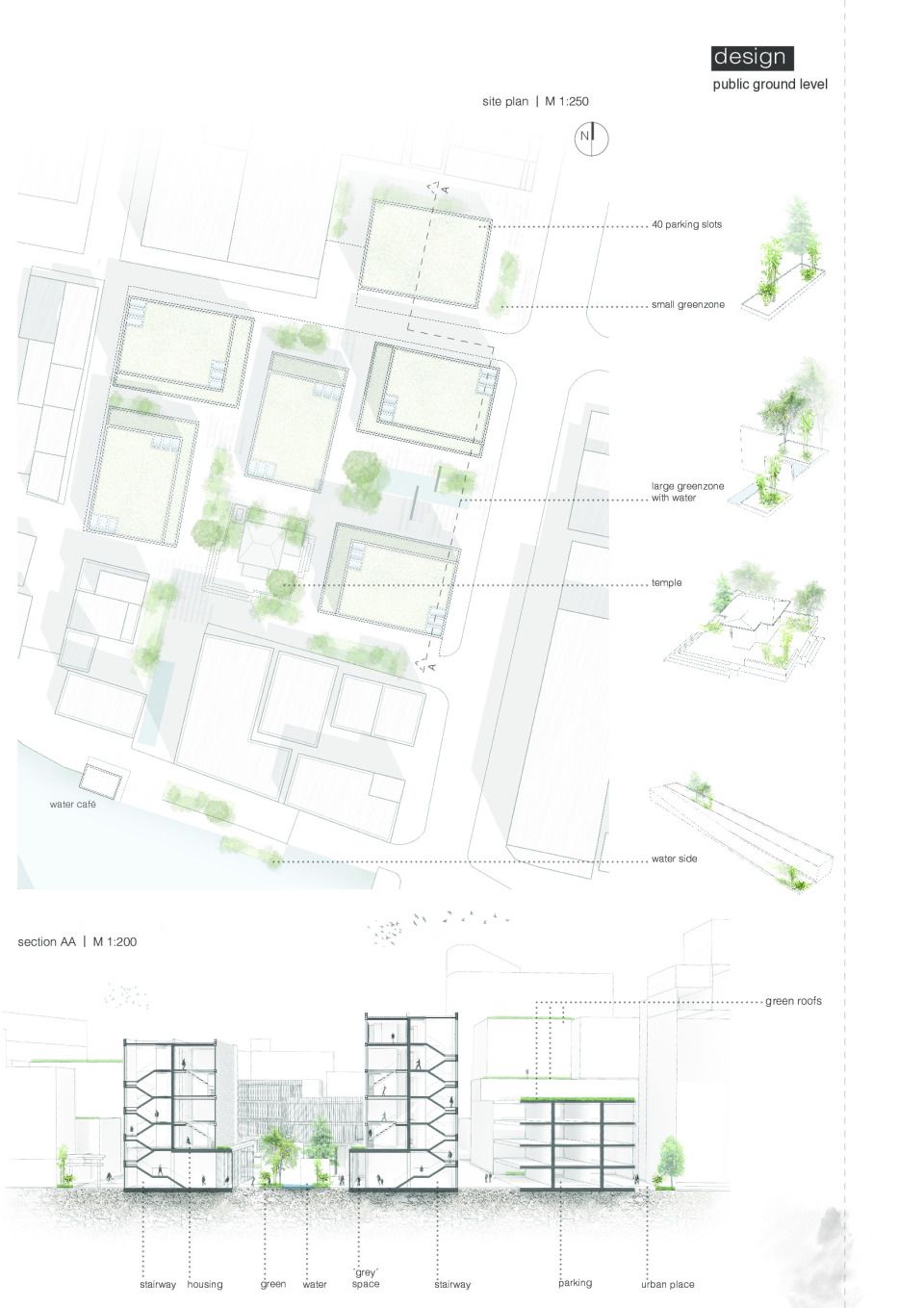

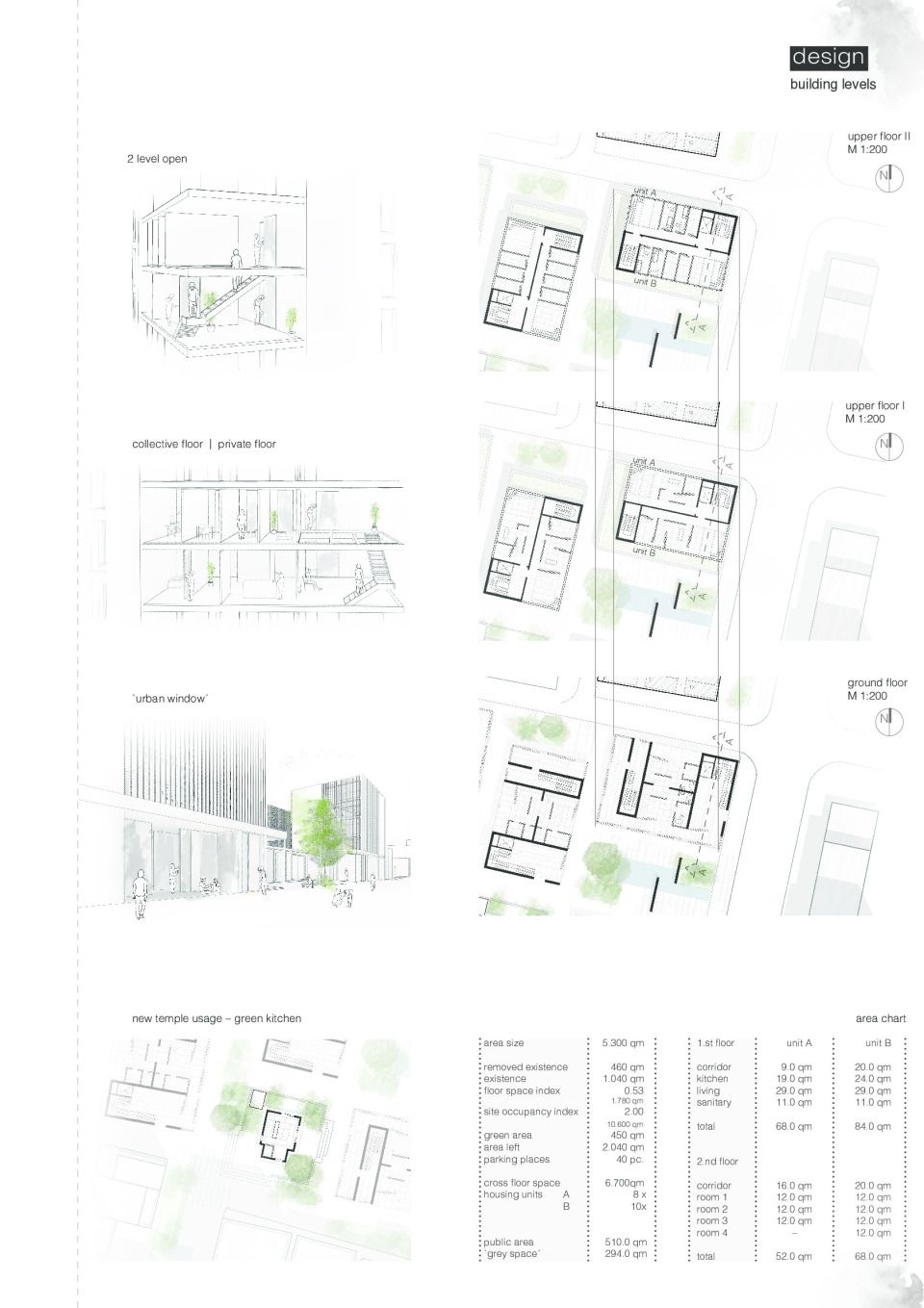

Das Baufeld mit einer kleinen Tempelanlage liegt inmitten eines dicht bebauten Gebietes der Stadt. Um eine dem Umfeld typische Dichte zu erreichen, wurde das Areal in verschiedene, nicht festgelegte Nutzungen unterteilt. Fünf Flächen mit rechteckigen Grundriss, die nach den benachbarten Gebäuden angeordnet wurden, bilden ein Wegesystem und unterschiedlich große Plätze. Diese sind mit einzelnen Grün- und Wasserzonen verzahnt. Die so entstandenen unterschiedlichen Zonen um die Wohnbebauung bieten neuen urbanen Raum, der im Kontakt mit der umgebenden Stadt steht. Der Tempel auf dem Gelände erfährt einen neue Nutzung als öffentliche Gemeinschaftsküche.

Damit ein autofreier Stadtraum geschaffen werden kann und durch die erhöhte Erdbebengefahr liegt nördlich des Grundstückes ein Parkturm, außerhalb der Wohnbebauung.

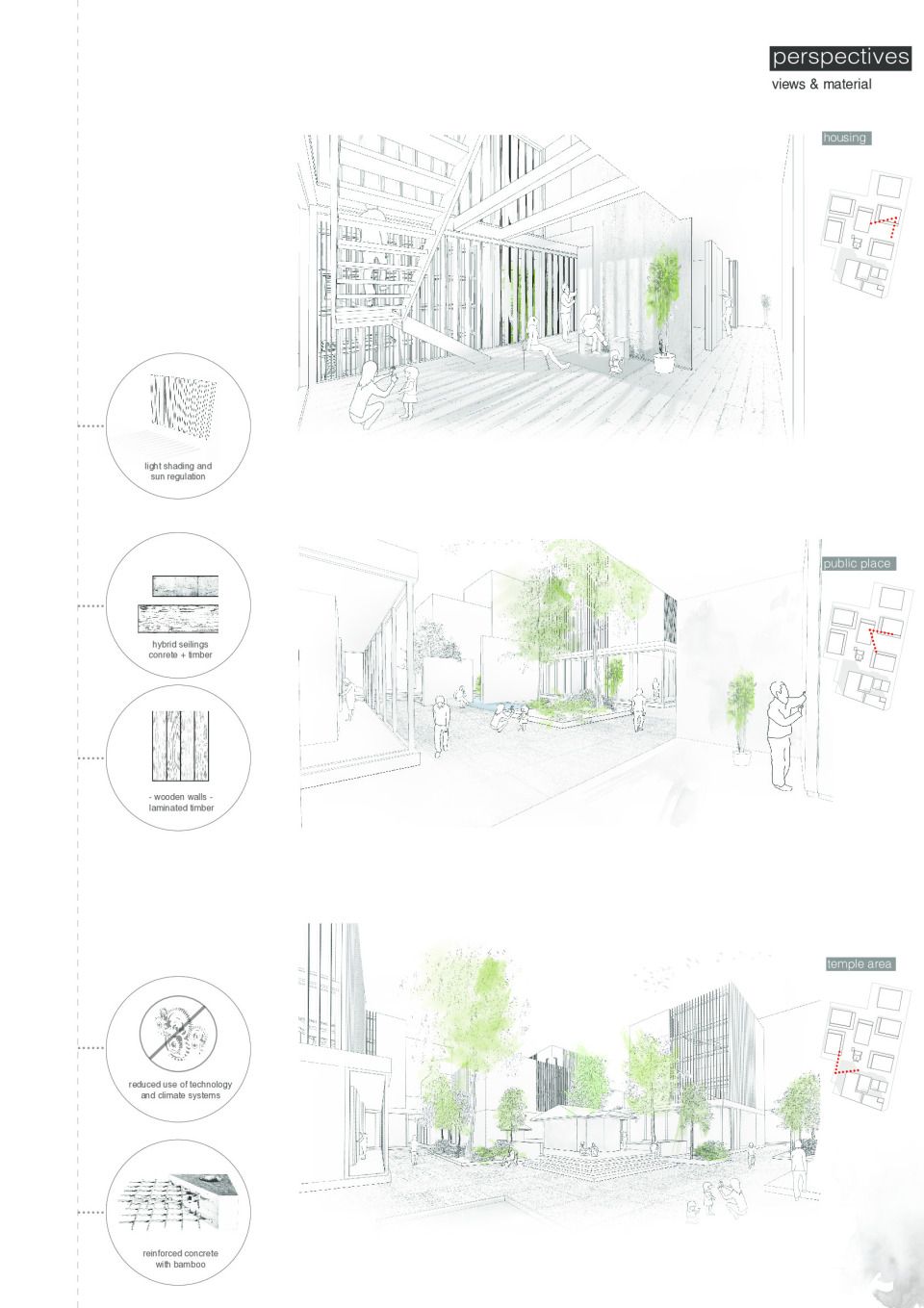

Die Konstruktion besteht aus einer Hybridkonstruktion aus Beton mit Bambusbewährung und Lehm im Erdgeschoss und den Treppenhauskernen sowie einer Bambus Brettschichtholzkonstruktion in den Wohnbereichen. Holzlamellen an der Fassade regulieren das Sonnenlicht und erzeugen ein Schattenspiel im inneren. Durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe und einen reduzierten Einbau von Technik soll eine angenehme Wohnatmosphäre erzeugt werden und die Lebenszykluskosten der Gebäude gering bleiben.

Das Konzept besteht aus dem direkten Zusammenleben von mehreren Generationen in natürlichen Räumen. Gemeinschaftlich genutzter Raum soll die Verbindung zum gegenüber Aufbauen. Grünzonen und öffentliche Nutzungen sollen Kontakt zur umgebenden Stadt schaffen.

Das Baufeld mit einer kleinen Tempelanlage liegt inmitten eines dicht bebauten Gebietes der Stadt. Um eine dem Umfeld typische Dichte zu erreichen, wurde das Areal in verschiedene, nicht festgelegte Nutzungen unterteilt. Fünf Flächen mit rechteckigen Grundriss, die nach den benachbarten Gebäuden angeordnet wurden, bilden ein Wegesystem und unterschiedlich große Plätze. Diese sind mit einzelnen Grün- und Wasserzonen verzahnt. Die so entstandenen unterschiedlichen Zonen um die Wohnbebauung bieten neuen urbanen Raum, der im Kontakt mit der umgebenden Stadt steht. Der Tempel auf dem Gelände erfährt einen neue Nutzung als öffentliche Gemeinschaftsküche.

Damit ein autofreier Stadtraum geschaffen werden kann und durch die erhöhte Erdbebengefahr liegt nördlich des Grundstückes ein Parkturm, außerhalb der Wohnbebauung.

Die Konstruktion besteht aus einer Hybridkonstruktion aus Beton mit Bambusbewährung und Lehm im Erdgeschoss und den Treppenhauskernen sowie einer Bambus Brettschichtholzkonstruktion in den Wohnbereichen. Holzlamellen an der Fassade regulieren das Sonnenlicht und erzeugen ein Schattenspiel im inneren. Durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe und einen reduzierten Einbau von Technik soll eine angenehme Wohnatmosphäre erzeugt werden und die Lebenszykluskosten der Gebäude gering bleiben.