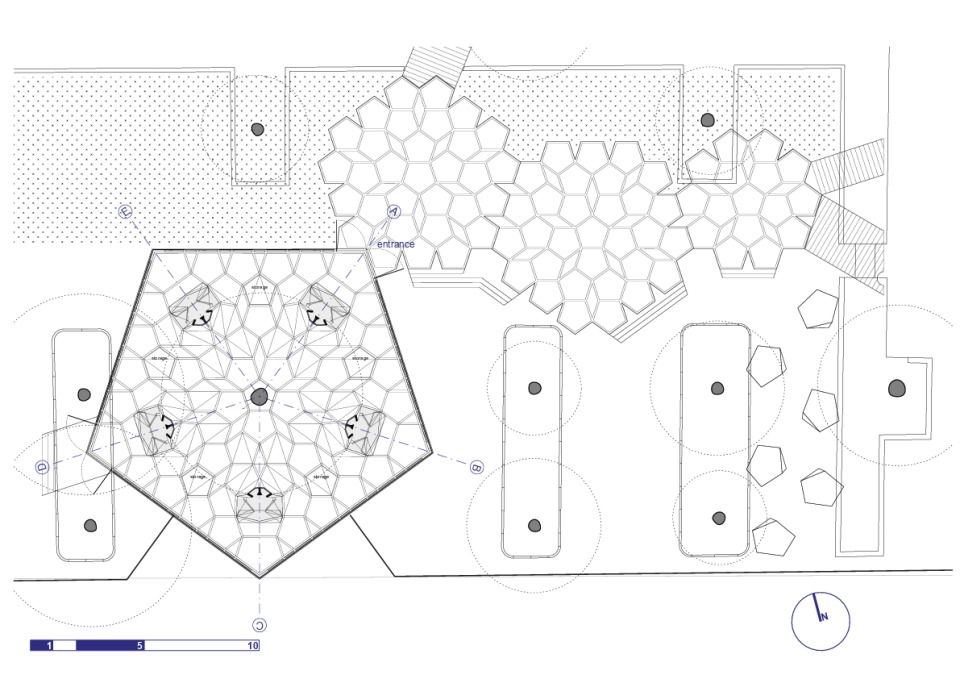

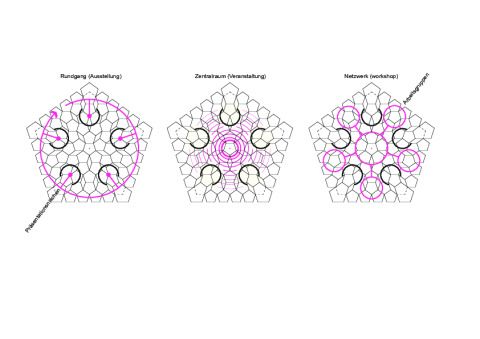

Der Pavillon musste während der BuGa 2011 nicht nur als formaler und räumlicher "eye-catcher" funktionieren. Vor allem mussten die durch die Handwerkskammer Koblenz und ihre Partner veranstalteten Vorträge und Abendveranstaltungen, Ausstellungen und Seminare räumlich abgebildet werden. Dabei unterstützt die besondere Geometrie des Raumes diese unterschiedlichen Funktionen, ohne dass der Raum eigenschaftlos sein muss: ein Rundgang durch die Ausstellung wird im Grundriss ebenso ablesbar, wie ein Zentralraum für Veranstaltungen oder das vernetzte Arbeiten in workshops. Die Verschmelzung unterschiedlicher Raumtypen spiegelt sich in einem mehrfach nutz- und lesbaren Raum wider, klare Funktionsanordnungen werden durch Überlagerung ambivalent.

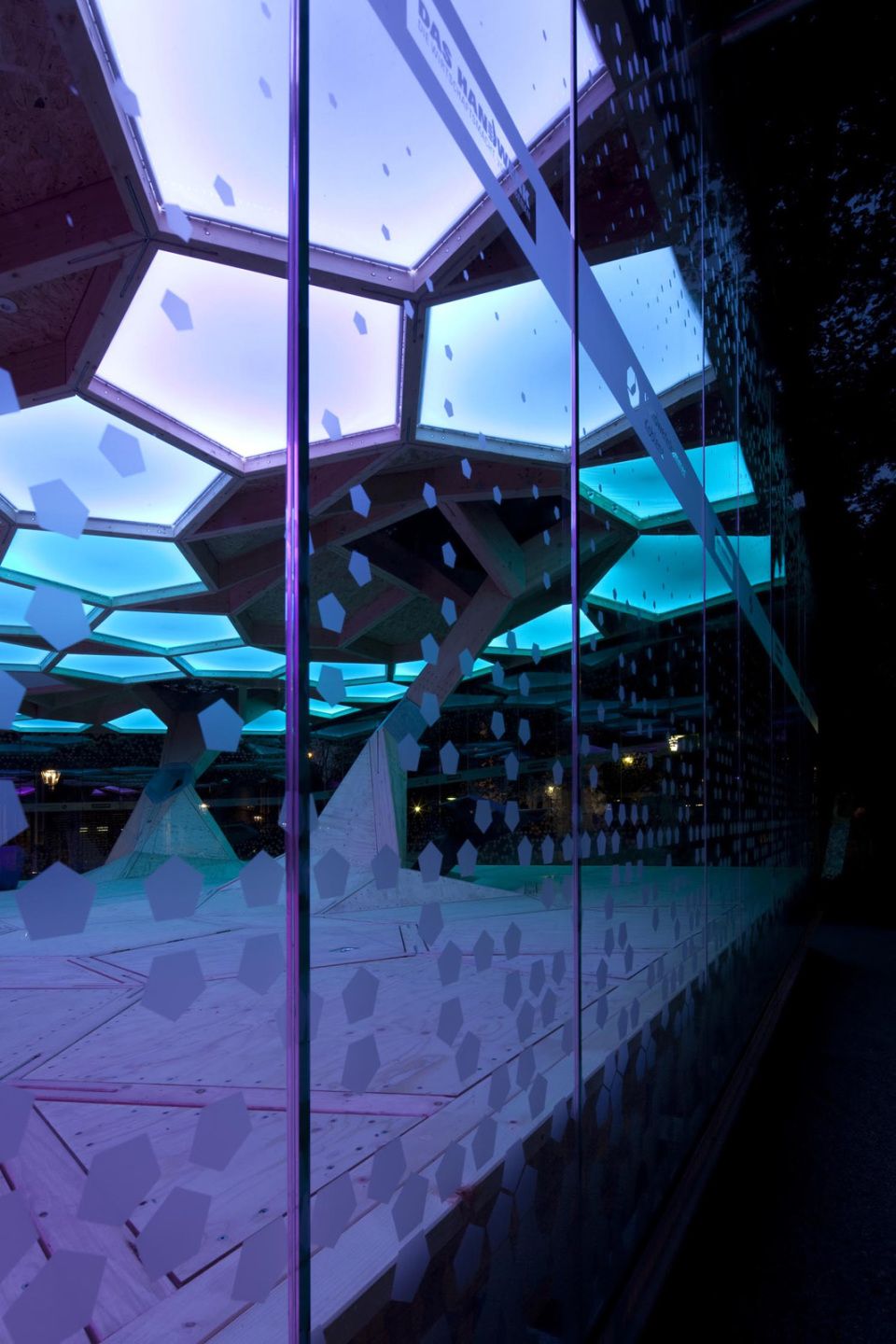

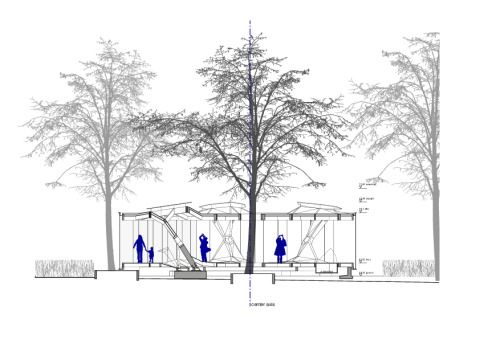

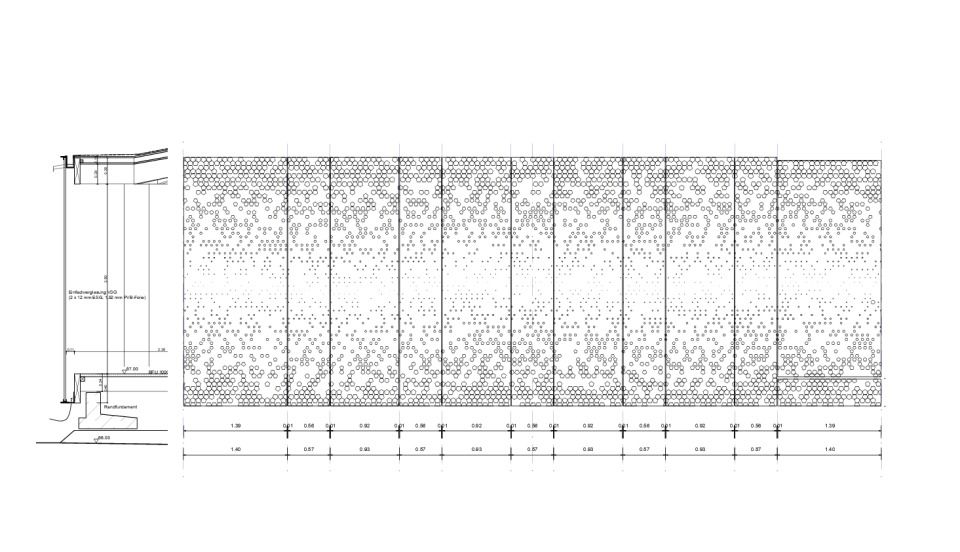

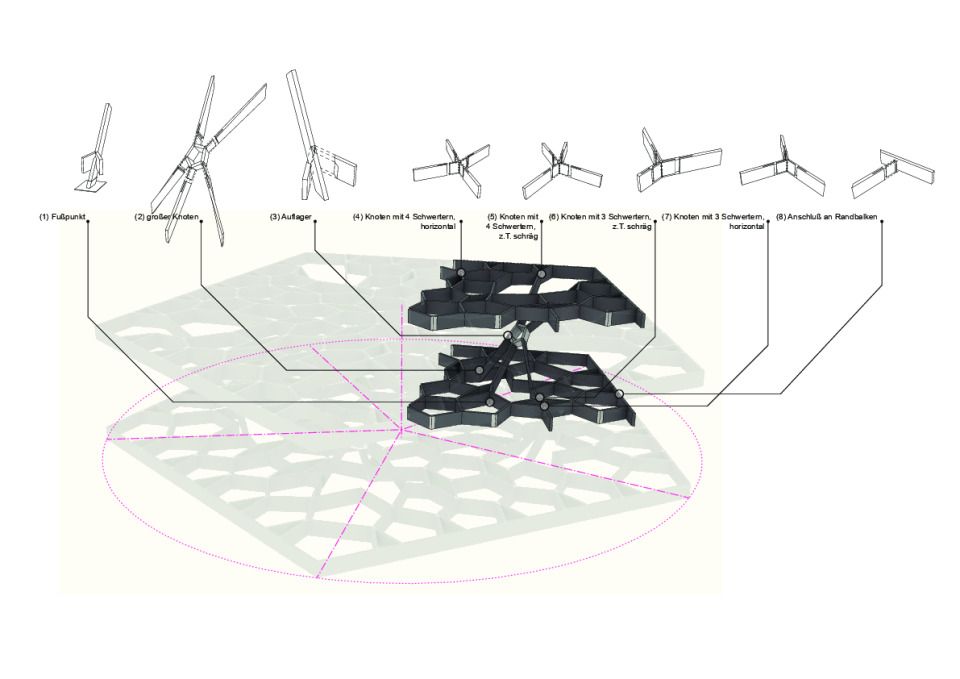

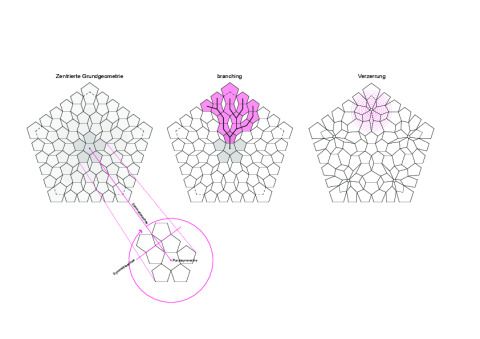

Dazu wird ein mehrfach symmetrisches Raster aus fünfeckigen Modulen punktsymmetrisch um eine bestehende Linde herum angeordnet und dabei sowohl als raumbildende, aber auch als konstruktive Struktur genutzt. Durch Verzerrungen dieses Rasters entstehen fünf Verbindungen zwischen Boden und Dach, die dort in Überhöhungen münden - ein dreidimensional verformtes Rost entsteht, das in seiner strukturellen Ornamentik den formalen Ausdruck des Gebäudes ebenso bestimmt, wie es Last abträgt, besondere Ausblicke in das Blätterdach ermöglicht, den Lichteinfall kontrolliert und gleichzeitig Funktionen differenziert. Durch die Kombination grundlegender Symmetrien und lokal angewandter Differenzierung entsteht eine ablesbare Balance zwischen methodischer Rigorosität und zur Schau gestellter, struktureller Komplexität.

Konzeption, Entwurf und Konstruktion des Pavillons wurden genutzt, um unterschiedliche digitale Formfindungs- und Konstruktionsmethoden zu erproben. So wurde während der Entwicklung "klassisches" NURBS-Modelling genauso genutzt, wie aktuelle Methoden assoziativen Modellierens oder Programmierens.

Der Vorteil dieser Werkzeuge liegt klar in der Möglichkeit der gleichzeitigen Lösung konzeptioneller und konstruktiver Problemstellungen. Der methodische Bruch zwischen analogem Konzipieren und digitaler Ausarbeitung entfällt. Ein ursprünglich linearer Entwurfsweg - von der Skizze zur CAD-Zeichnung zum Gebäude - konnte zu Gunsten eines kontinuierlich reversiblen digitalen Modells aufgegeben werden. An diesem konnten nun gleichzeitig konzeptionelle Fragen, Raumbildung, Statik und Baukonstruktion ständig miteinander abgeglichen werden. Der so iterativ entwickelte Datensatz wurde letztlich ohne zeichnerische zweidimensionale Darstellungen als 3D-Geometriemodell an die ausführende Firma, OCHS Holzbau, übergeben und dort als Grundlage für den computergestützten Abbund verwendet.