Das Projekt stellt einen Gegenentwurf zum heutigen Umgang mit der Erinnerungspolitik und Geschichtsvermittlung in einem gleichgeschalteten und von Zensur beherrschten Land wie Vietnam dar. Mithilfe von Architektur sollen die ungehörten Stimmen und Emotionen einen neutralen Ort und Raum gegeben werden, um sich ehrlich und intensiv mit sich selbst und mit den Geschehnissen auseinanderzusetzen. Tief versteckte Emotionen wie Trauer und Wut werden Räume zum Ausbruch und Ausdruck gegeben.

Ziel ist es, ein Museum als Ort zu schaffen, an dem die Besucher, ob Tagesausflügler oder Betroffene, die Geschehnisse des Vietnamkrieges aus allen beteiligten Blickwinkeln kennen lernen können. Sowohl den Süd- als auch Nordvietnamesen soll eine Stimme gegeben werden. Erst dann können sie sich ein Urteil über den Krieg erlauben, Erkenntnisse reflektieren und diskutieren. Die individuellen und emotionalen Wunden, die immer verdrängt wurden und somit nie heilen konnten, sollen mit Hilfe eines architektonischen Raumes Aufmerksamkeit und Beachtung finden. Denn nur durch Vergebung, Heilung und Reflexion können die Unterschiede zwischen Nord- und Südvietnam versöhnt werden und die nächsten Generationen zu einer gemeinsamen Identität und Sichtweise auf die Vergangenheit zusammenwachsen.

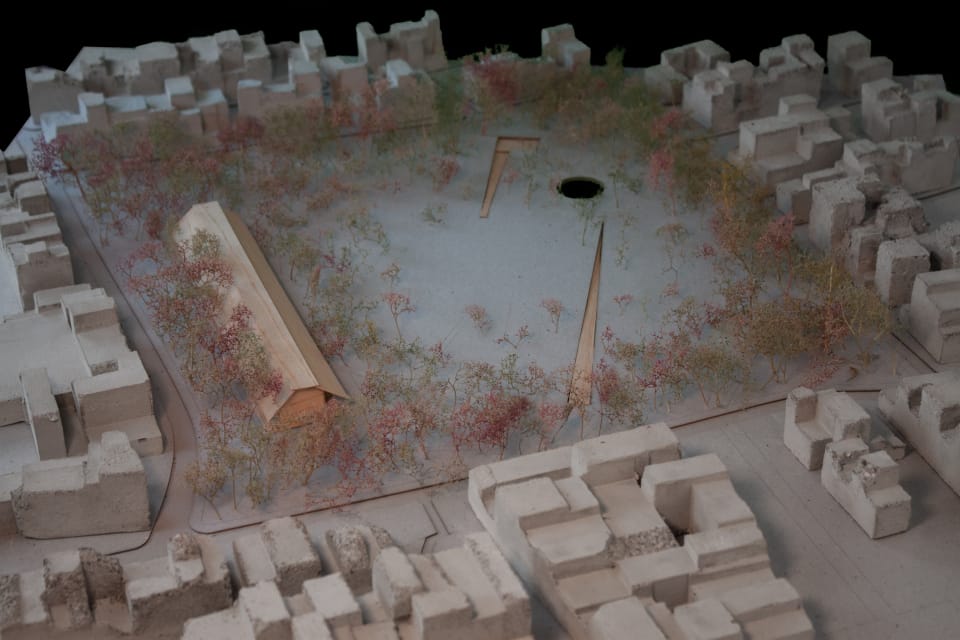

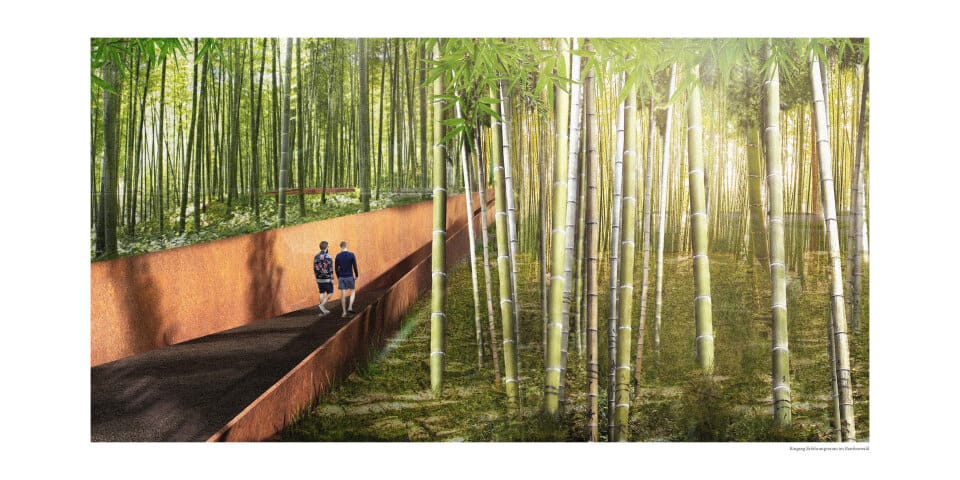

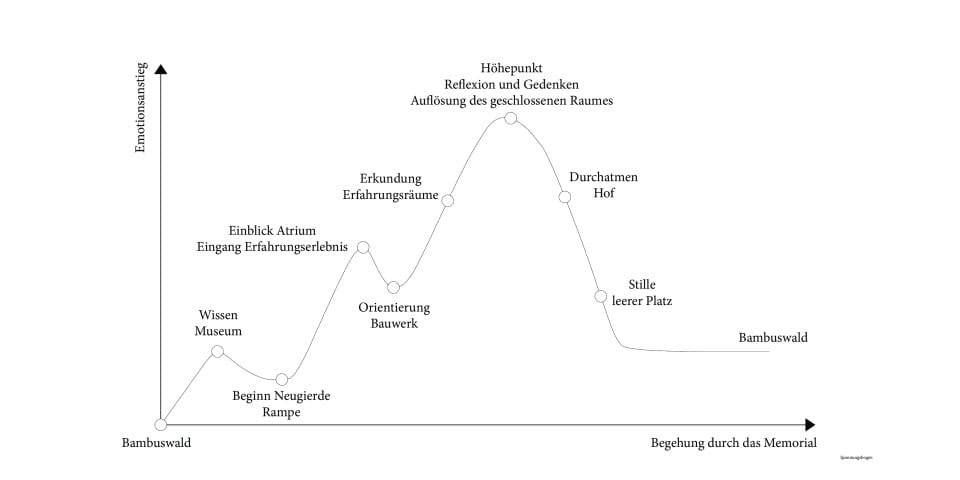

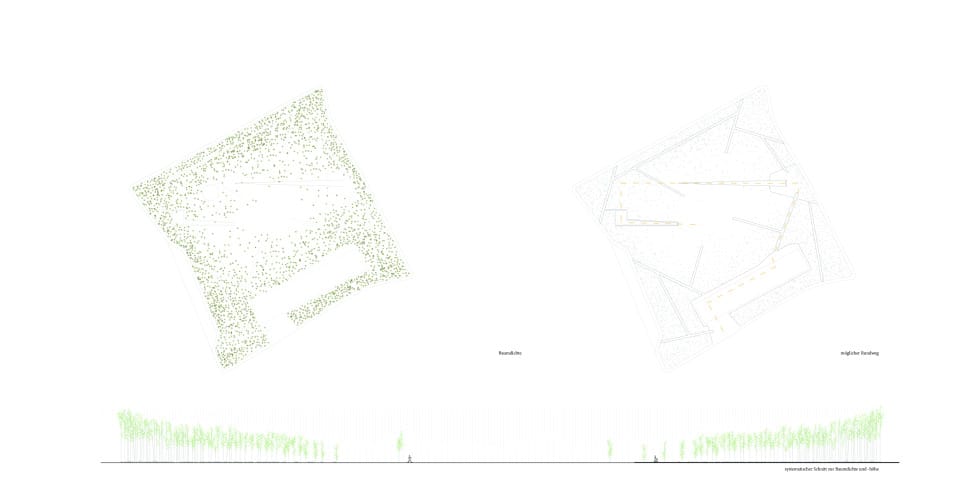

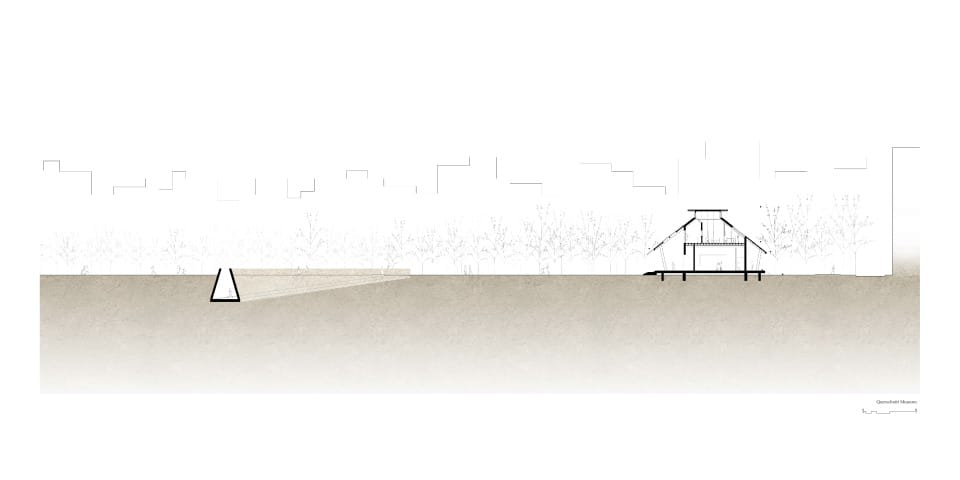

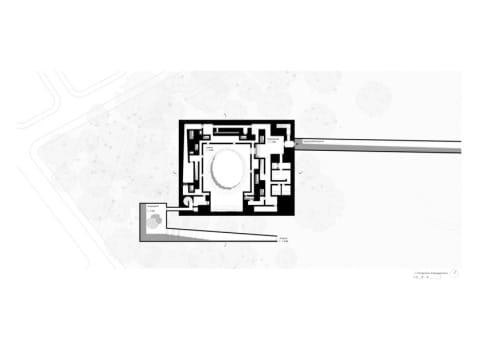

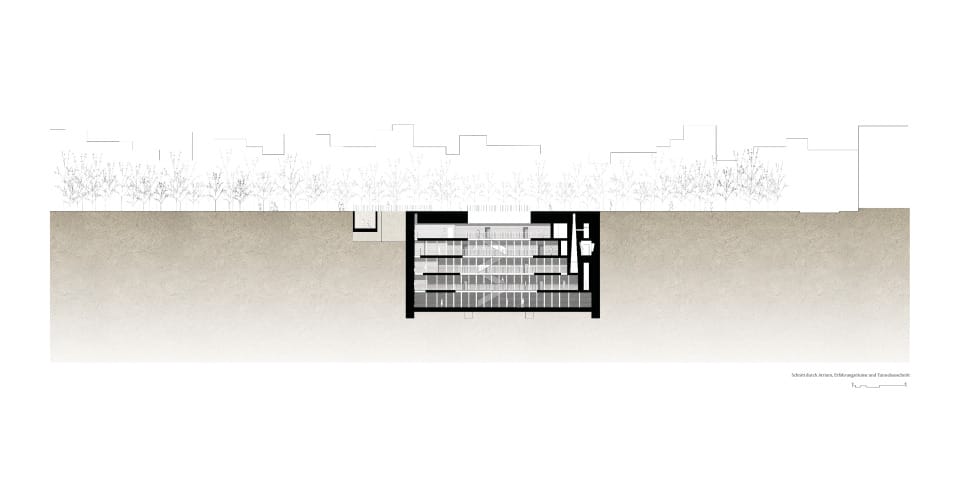

Der Entwurf gliedert sich in drei Teile: zum einen gibt es den klar erkennbaren oberirdischen Museumsbau für die neutrale Geschichtsvermittlung und zum anderen den unterirdischen Erfahrungsraum, der versucht mithilfe von Architektur individuelle Emotionen freizulegen. Verbunden sind beide Bauwerke über den dritten Teil des Entwurfes, dem Bambuswald. Das Parkareal führt die Besucher durch die zurückwachsende Vegetation auf dem ehemaligen Kriegsort. Die Spuren des Krieges werden belassen und dienen als Zeuge der Geschehnisse.

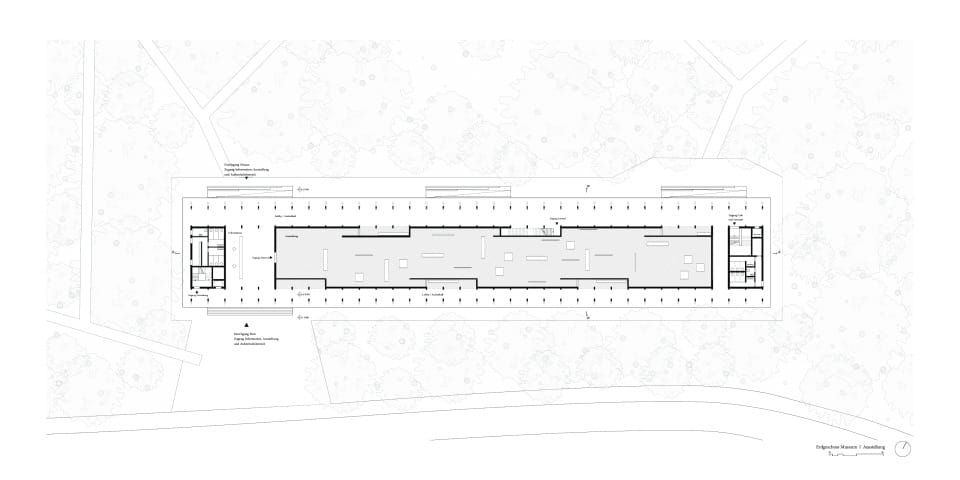

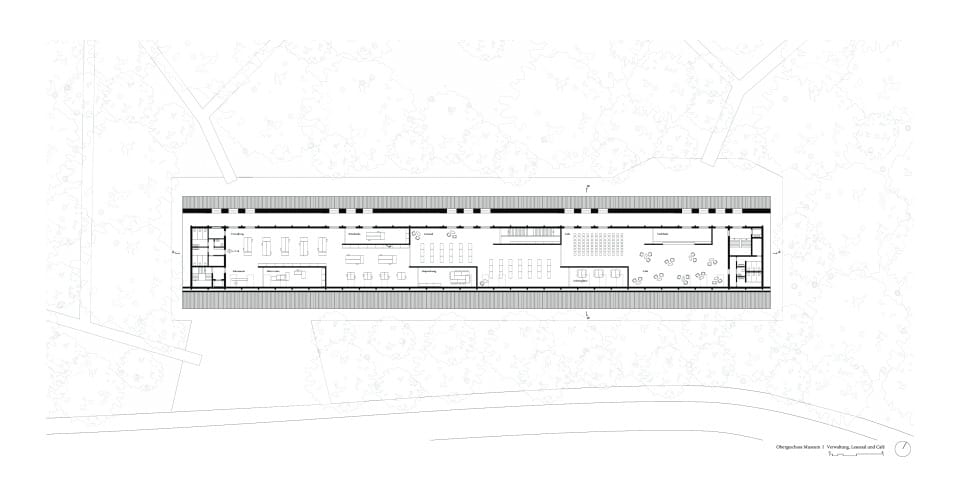

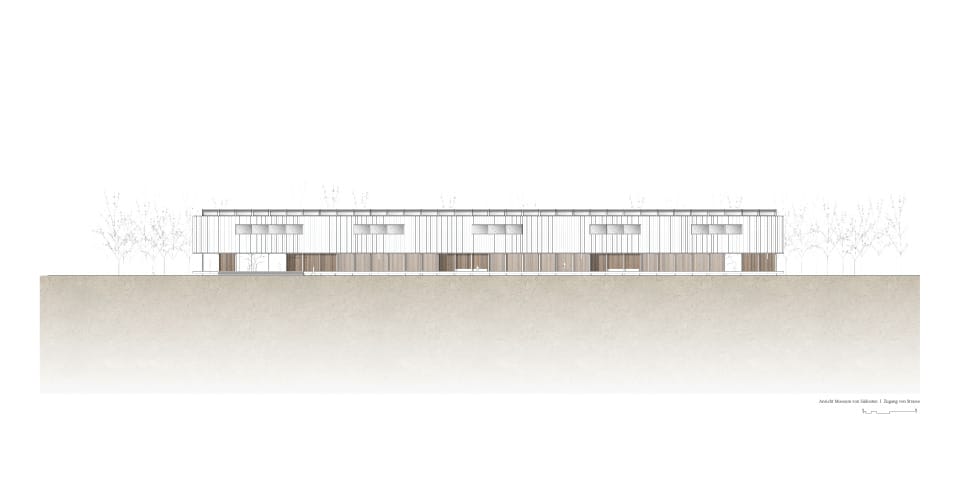

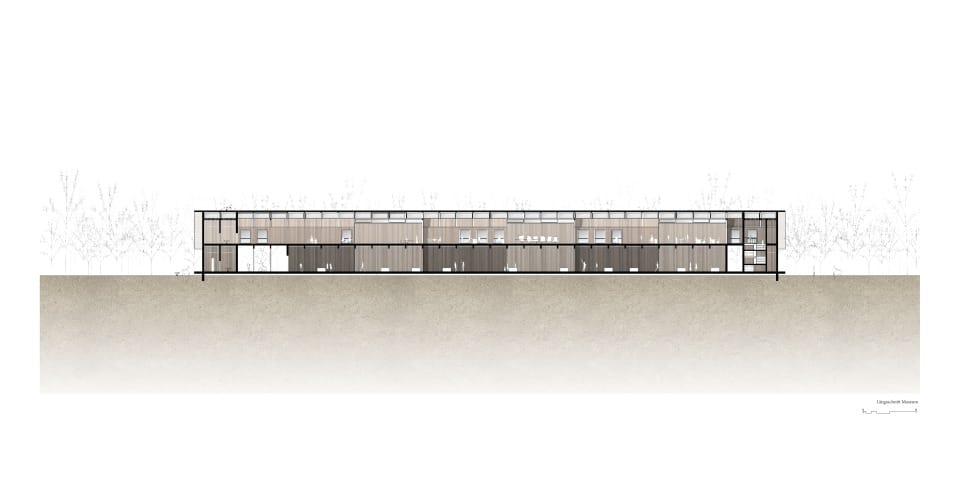

Der Museumskörper ist von der Typologie angelehnt an die vietnam-typischen Langhäuser und ist von der Architektur auf tropische Klimaverhältnisse angepasst. Durch die bekannte Architektur der Vietnamesen soll jeder sich wohl fühlen in das lineare Museum einzutreten.

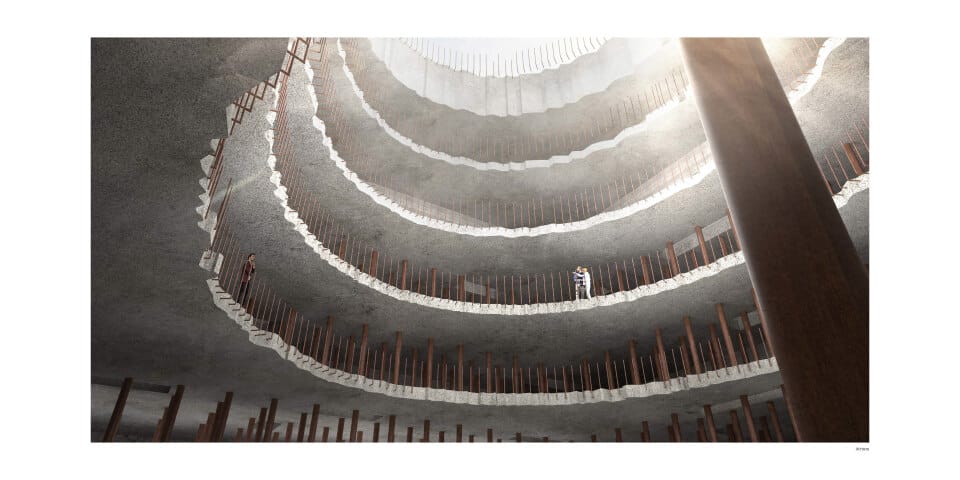

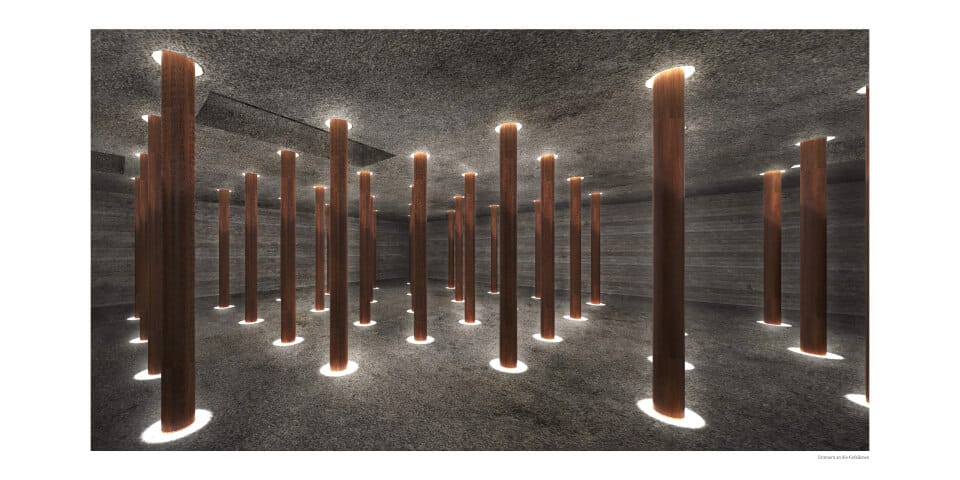

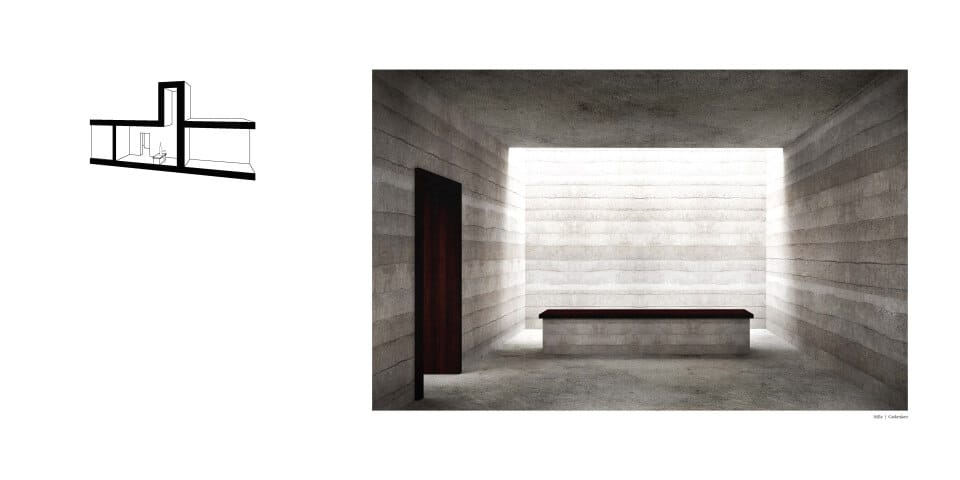

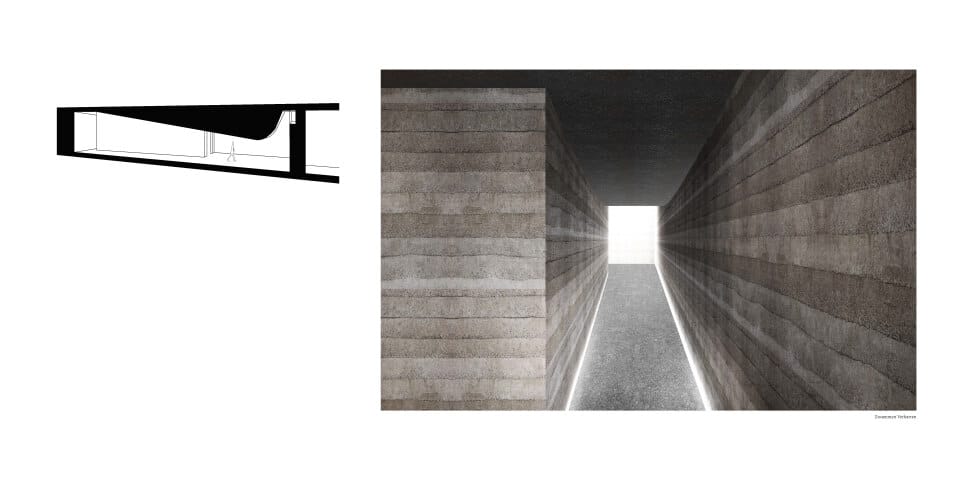

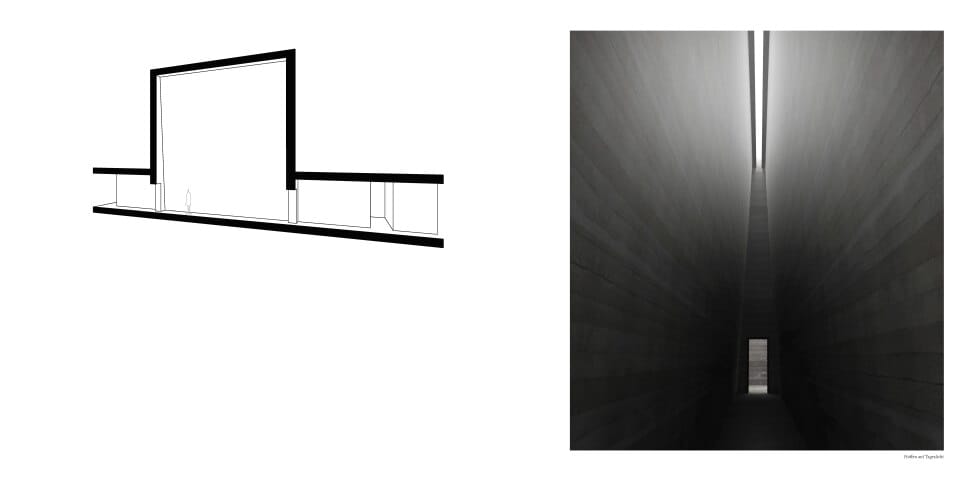

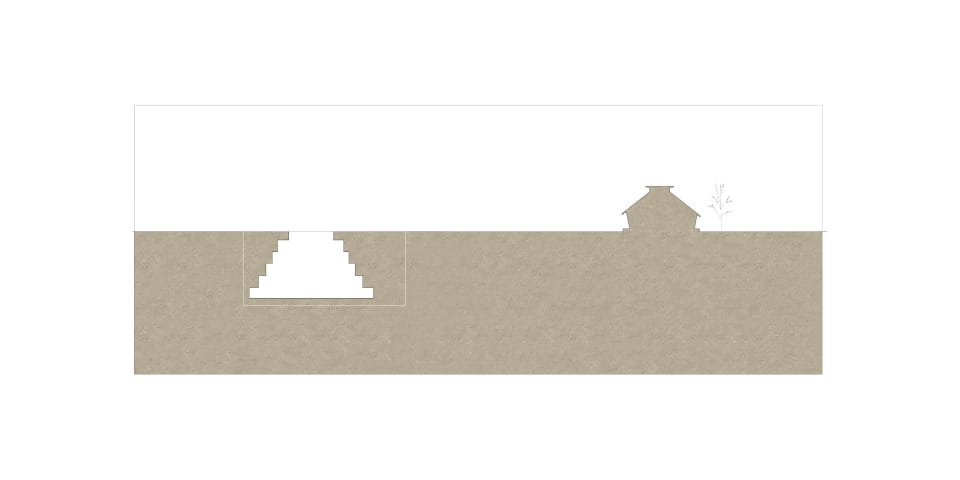

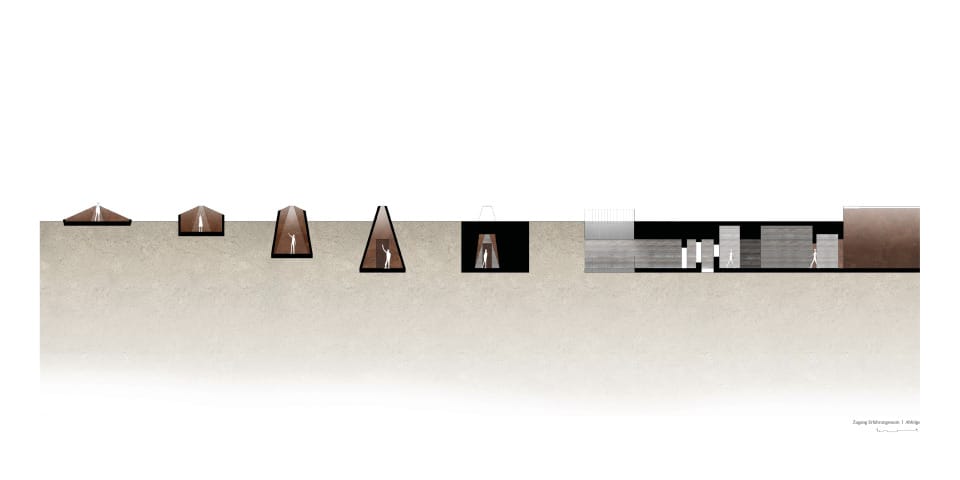

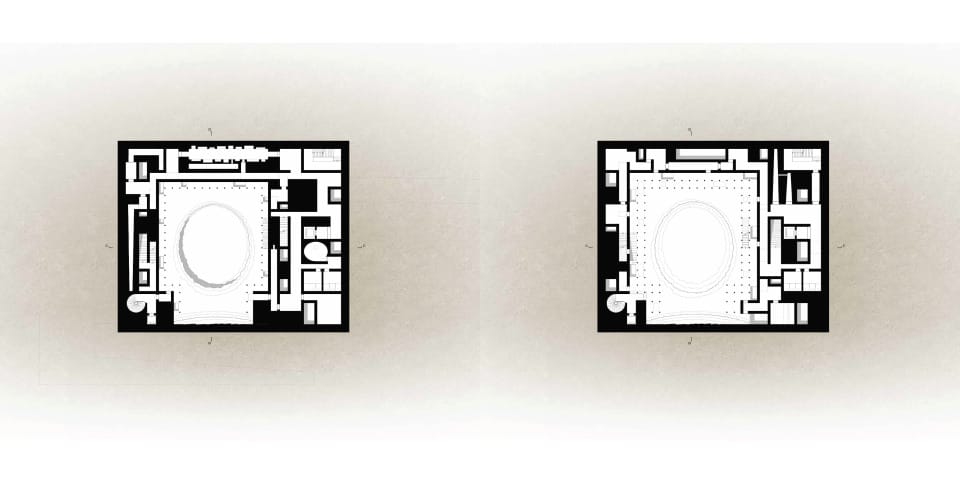

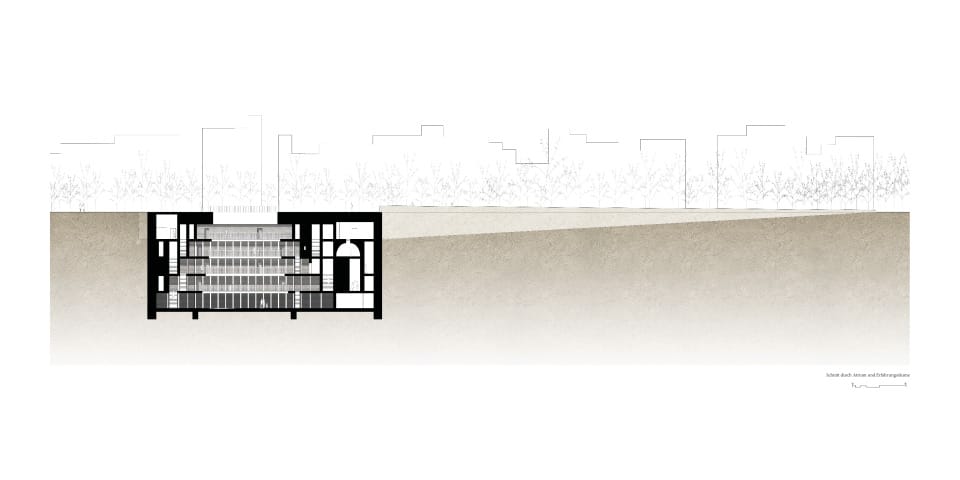

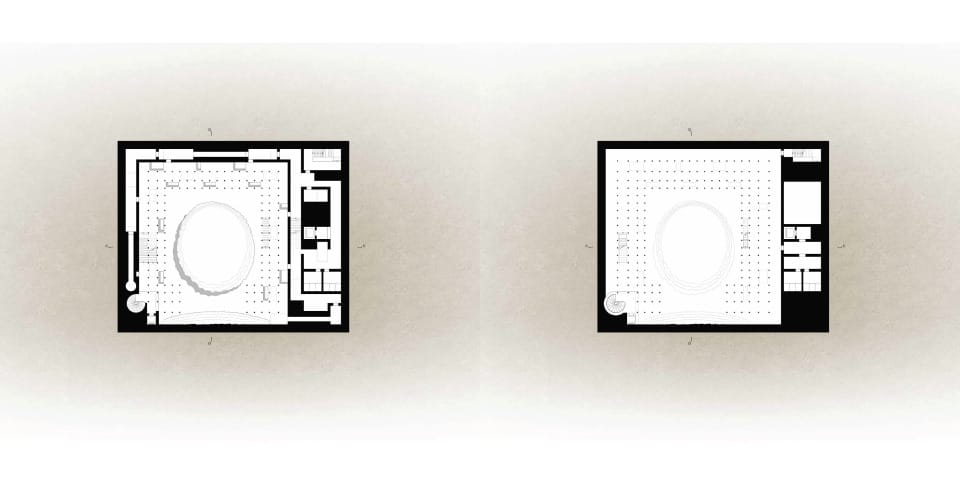

Der Erfahrungsraum wird erreicht über ein sich öffnenden Platz im Wald. Von diesem führt eine sich oben verjüngende Rampe ins Untergeschoss. Im Untergrund kann der Besucher sich frei entscheiden in welche Richtung er sich bewegt. Es gibt keinen Rundweg. Die Aktionsräume sind als dreiseitige vierschichtige Spange um ein Atrium angelegt. Das Atriumlicht dient zur Orientierung und Ankerpunkt im unterirdischen Gebäude. Mit tiefer gehenden Geschoss löst sich jeweils eine Schicht auf und gibt den Blick in die Konstruktion frei. Im letzten und fünften Untergeschoss erwartet den Besucher eine befreiende Leere. Hier ist Platz zum Gedenken an die Gefallenen.

Die Spange ist mit Lufträumen im bestimmten Rhythmus versetzt. In diesen sind die Aktionsräume angeordnet, sodass unterschiedliche Raumhöhen mit unterschiedlicher Wahrnehmung stattfinden kann.

Die vierte Seite des Bauwerkes stellt einen Querschnitt durch die Erde dar und soll die verschüttetenen Tunnel abzeichnen.

Ziel ist es, ein Museum als Ort zu schaffen, an dem die Besucher, ob Tagesausflügler oder Betroffene, die Geschehnisse des Vietnamkrieges aus allen beteiligten Blickwinkeln kennen lernen können. Sowohl den Süd- als auch Nordvietnamesen soll eine Stimme gegeben werden. Erst dann können sie sich ein Urteil über den Krieg erlauben, Erkenntnisse reflektieren und diskutieren. Die individuellen und emotionalen Wunden, die immer verdrängt wurden und somit nie heilen konnten, sollen mit Hilfe eines architektonischen Raumes Aufmerksamkeit und Beachtung finden. Denn nur durch Vergebung, Heilung und Reflexion können die Unterschiede zwischen Nord- und Südvietnam versöhnt werden und die nächsten Generationen zu einer gemeinsamen Identität und Sichtweise auf die Vergangenheit zusammenwachsen.

Der Entwurf gliedert sich in drei Teile: zum einen gibt es den klar erkennbaren oberirdischen Museumsbau für die neutrale Geschichtsvermittlung und zum anderen den unterirdischen Erfahrungsraum, der versucht mithilfe von Architektur individuelle Emotionen freizulegen. Verbunden sind beide Bauwerke über den dritten Teil des Entwurfes, dem Bambuswald. Das Parkareal führt die Besucher durch die zurückwachsende Vegetation auf dem ehemaligen Kriegsort. Die Spuren des Krieges werden belassen und dienen als Zeuge der Geschehnisse.

Der Museumskörper ist von der Typologie angelehnt an die vietnam-typischen Langhäuser und ist von der Architektur auf tropische Klimaverhältnisse angepasst. Durch die bekannte Architektur der Vietnamesen soll jeder sich wohl fühlen in das lineare Museum einzutreten.

Der Erfahrungsraum wird erreicht über ein sich öffnenden Platz im Wald. Von diesem führt eine sich oben verjüngende Rampe ins Untergeschoss. Im Untergrund kann der Besucher sich frei entscheiden in welche Richtung er sich bewegt. Es gibt keinen Rundweg. Die Aktionsräume sind als dreiseitige vierschichtige Spange um ein Atrium angelegt. Das Atriumlicht dient zur Orientierung und Ankerpunkt im unterirdischen Gebäude. Mit tiefer gehenden Geschoss löst sich jeweils eine Schicht auf und gibt den Blick in die Konstruktion frei. Im letzten und fünften Untergeschoss erwartet den Besucher eine befreiende Leere. Hier ist Platz zum Gedenken an die Gefallenen.

Die Spange ist mit Lufträumen im bestimmten Rhythmus versetzt. In diesen sind die Aktionsräume angeordnet, sodass unterschiedliche Raumhöhen mit unterschiedlicher Wahrnehmung stattfinden kann.

Die vierte Seite des Bauwerkes stellt einen Querschnitt durch die Erde dar und soll die verschüttetenen Tunnel abzeichnen.