Analyse

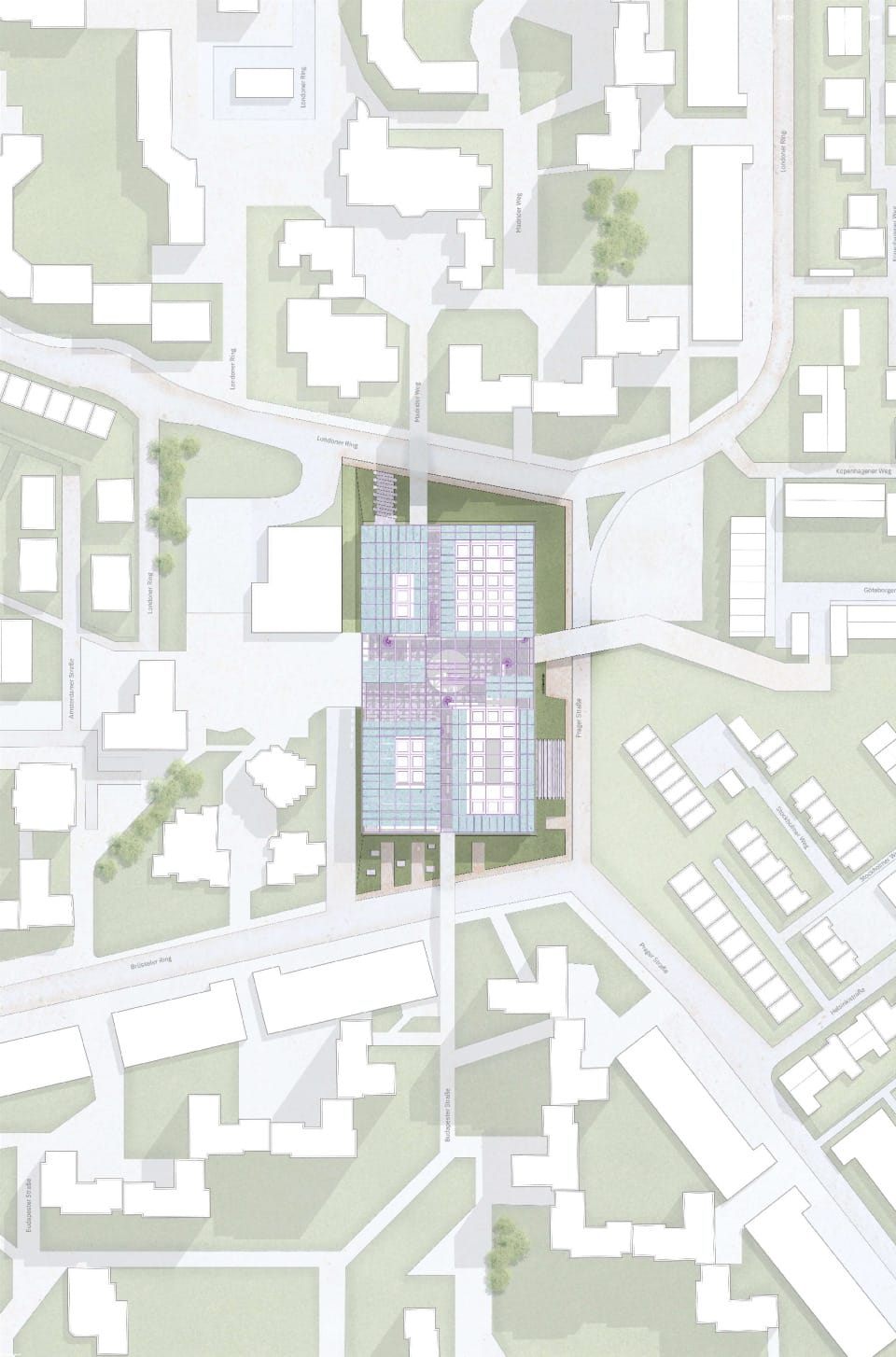

Die Großwohnsiedlung Pfingstweide im Norden von Ludwigshafen entstand in den 1960ern als Trabantenstadt, als Reaktion auf die akute Wohnungsnot. Hauptsächlich lebten und leben dort Arbeiter für die BASF. Geplant wurde die Siedlung von dem Büro von Albert Speer jr. aus Frankfurt. Als sich die sozialen Strukturen im Quartier jedoch immer mehr verschlechterten, bezeichnete er das Projekt rückwirkend als Fehler.

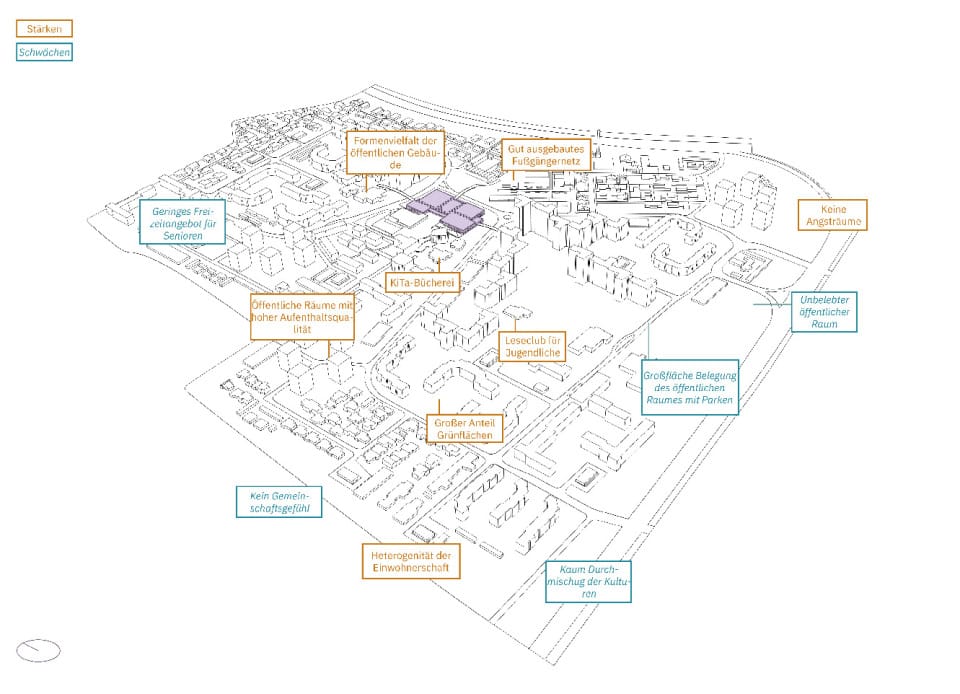

Da durch die städtebauliche Struktur und die Verteilung der Wohnung durch die BASF grundsätzlich die soziale Durchmischung angestrebt wurde, leben in Pfingstweide heute alle Gesellschaftsschichten und Menschen aus etwa 25 Nationen. Einen großen Teil der Einwohnerschaft stellen türkischstämmige, die in Pfingstweide aufgewachsen und entweder noch dort leben oder zurückgekommen sind und die Einwohner, die seit Bau der Siedlung in Pfingstweide leben, dar. Die tatsächlich stattfindende Durchmischung dieser sozialen Gruppen ist jedoch sehr eingeschränkt. Die einzigen öffentlichen Räume, die von allen gut genutzt werden, sind die vielen Spielplätze.

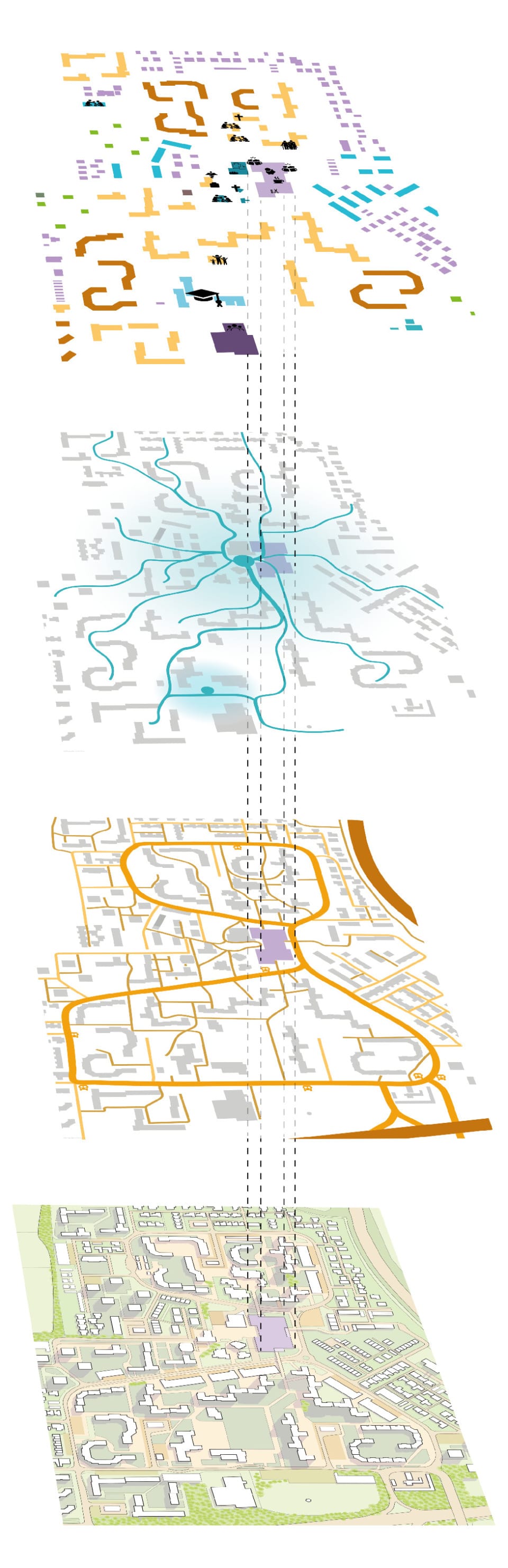

Es konnten vier Typologiearten ausgemacht werden, die in Pfingstweide zu finden sind, wobei sich die Historie des Ortes deutlich abbildet. Im Inneren sind große Mehrfamilienhäuser, die aus einzelnen L-Formen zusammengesetzt sind, zu finden. Sie bilden die höchsten Gebäude aus und tragen durch ihre eigenen Versprünge in der Gebäudehöhe zur Höhenstaffelung bei. Des Weiteren gibt es hufeisenförmige Gebäude, die oft zusammen mit der vorherigen Typologie polygonartige Innenhöfe ausbilden. In den Randgebieten des Quartiers finden sich zwei Arten niedriger Gebäude: neben eingeschossigen Bungalows, die als Zeilen ausformuliert sind, gibt es freistehende Gebäude, die ebenfalls ein- bis zweigeschossig sind und sowohl mit Flach- als auch mit Satteldach vorkommen. Ergänzt wird das typologische Ensemble durch Punkthochhäuser, die vier bis fünf Geschosse umfassen. Durch die geschickte Führung der Straßen und Anordnung der Gebäudevolumen entsteht eine Art Inselgefühl, wenn man sich durch bestimmte Bereiche bewegt.

Da die meisten Gebäude durch ihre Volumetrie Innenhöfe erzeugen, ergibt sich hier eine zweite Raumwirkung, die mit der ersten überlagert wird. Diese sehr spezielle Abfolge von Innenhöfen prägt den Raum und führt im folgenden zu wichtigen Wegbeziehungen.

Das Fußgängernetz, dass sich durch die Innenhöfe zieht, sorgt zusammen mit den entstehenden Blickachsen, dass sich nicht über größere Distanzen durch Pfingstweide bewegt werden kann, ohne das Einkaufszentrum im inneren Kern des Quartiers zu durchqueren.

Es stellt den einzigen Schnittpunkt aller Wege dar und bildet den wichtigsten sozialen Pol in Pfingstweide.

Sowohl der private motorisierte Verkehr, als auch die Busse des ÖPNV und der Lieferverkehr nutzen die beiden großen Ringstraßen, die am Zentrum miteinander verbunden und im Süden über eine Bundesstraße an die A61 angeschlossen sind. Die großen autofreien Bereiche ermöglichen ein Fußgängernetz, über das die Einwohner sich ungestört durch Pfingstweide bewegen können. Vor allem für Kinder und Senioren ist dieses Netz, dass durch die Brücken ergänzt wird und das Einkaufszentrum als Teil des Weges als Durchgangsraum miteinbezieht, von Vorteil.

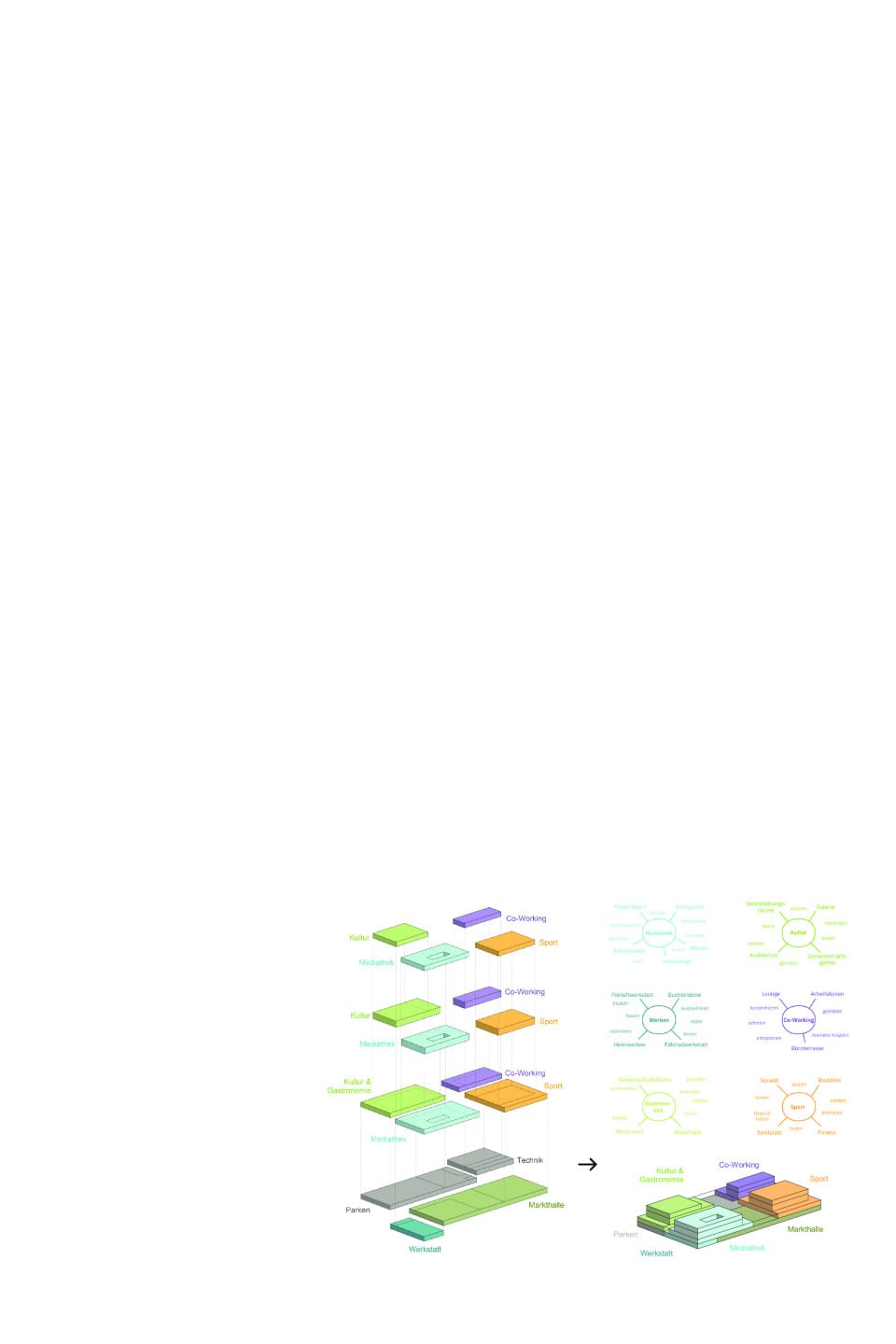

Die Ausgangslage

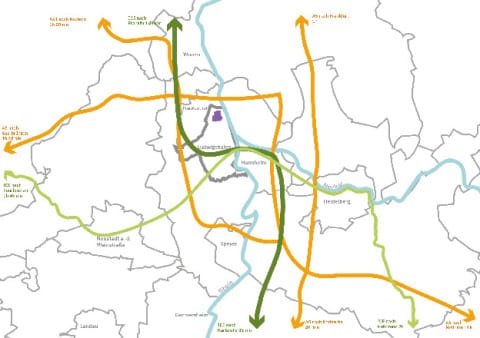

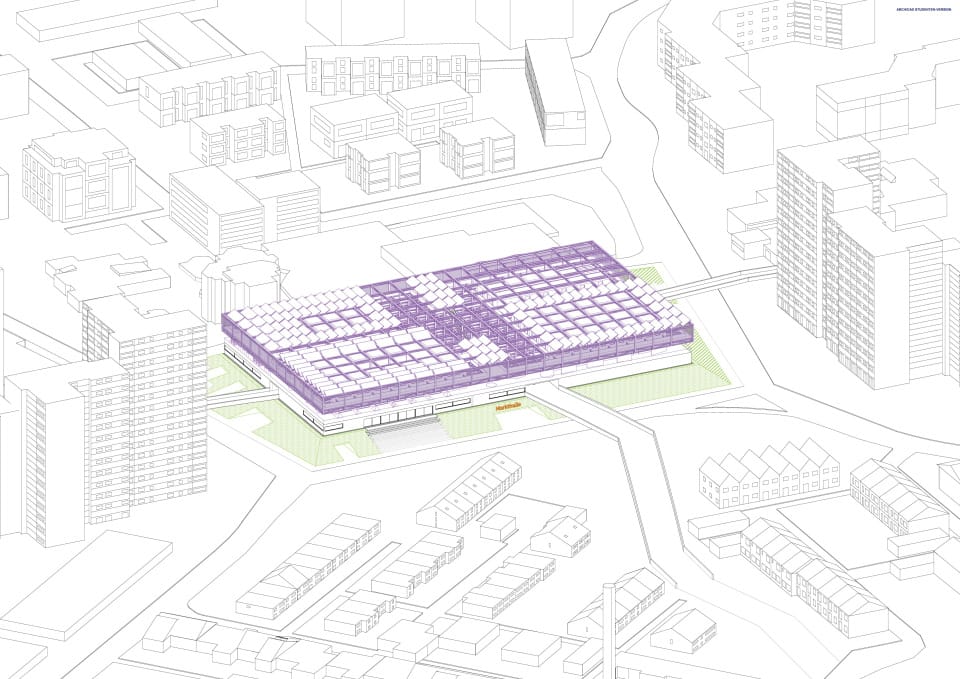

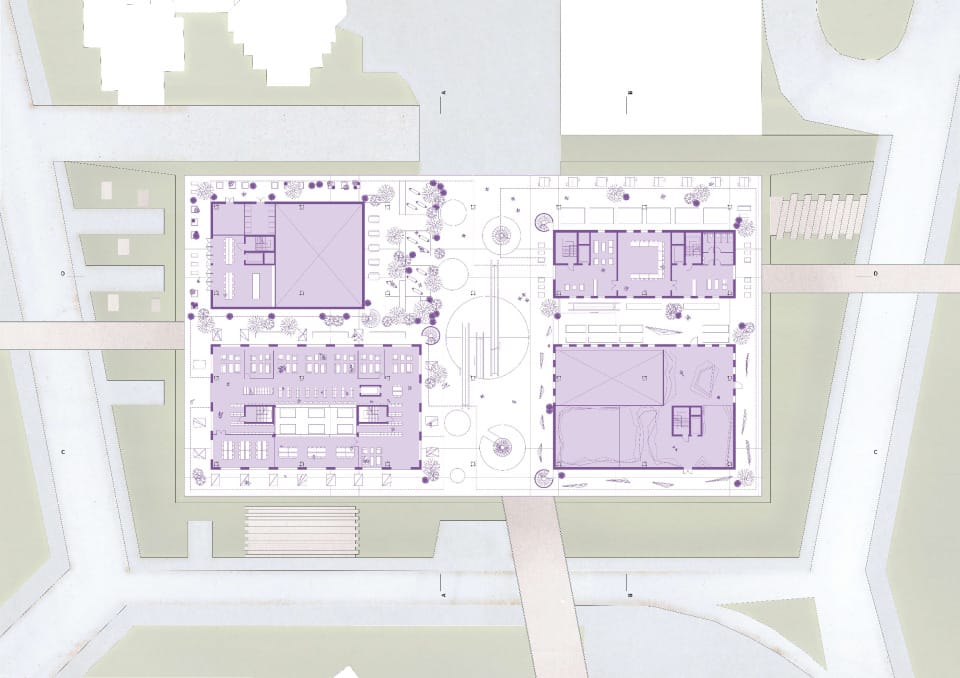

Ludwigshafen ist als Industriestandort sehr gut angebunden. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts siedelte sich der Chemiegigant BASF und zukünftig größter Wirtschaftstreiber der Region in der Stadt an. Mit wachsenden Mitarbeiterzahlen beschloss der Betrieb eigene Siedlungen für seine Mitarbeitenden zu bauen. Pfingstweide im Norden der Stadt und direkt westlich des Geländes der BASF ist als solche Siedlung Ende der 1960er entstanden. Um die soziale Durchmischung zu fördern, steigt die Dichte und Höhe der baulichen Strukturen zur Mitte hin an, sodass sich hier große Wohnblöcke mit Wohnungen befinden. Der äußere Ring wird von niedrigen Bungalowstrukturen gebildet. Die verkehrliche Erschließung des Quartiers erfolgt über zwei große Ringstraßen, die im Zentrum von Pfingstweide verbunden sind. Das Zentrum ist geprägt von den wichtigsten Nahversorgungsstrukturen, die vor allem zu Beginn der 1970er einem zweigeschossigen Einkaufszentrum Platz fanden. Durch den Bau eines externen Supermarkts und der Ansiedelung verschiedener Versorgungsnutzungen am Vorplatz des ursprünglichen Einkaufszentrums, steht das Gebäude zunehmend leer, obwohl seine baulichen Strukturen architektonisch und städtebaulich großes Potenzial haben. Dieses Einkaufszentrum wird als Entwurfsgrundstück gewählt.

Der Bestand

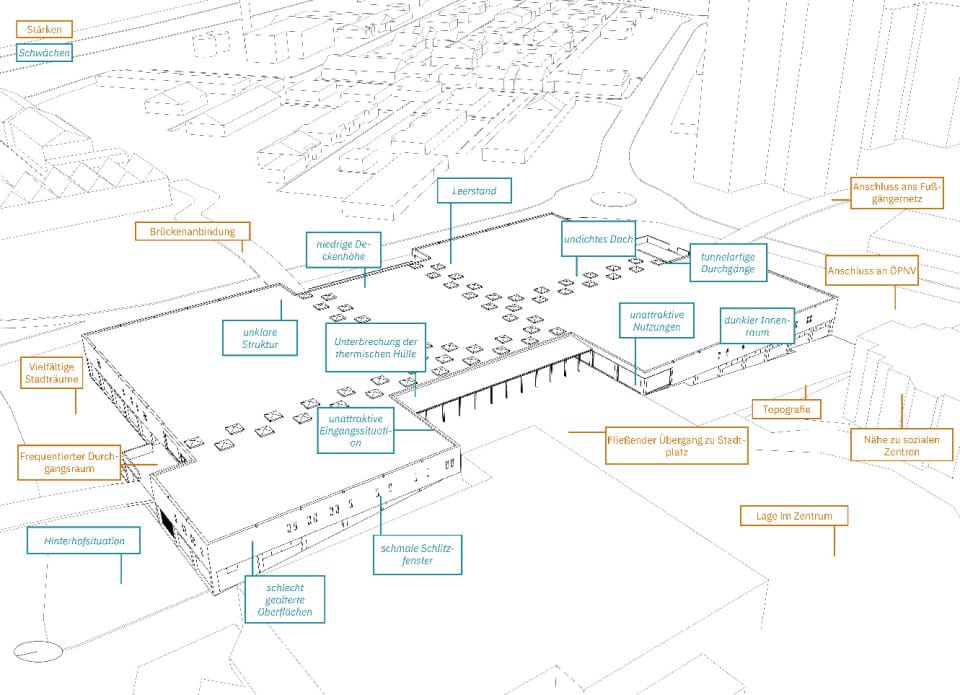

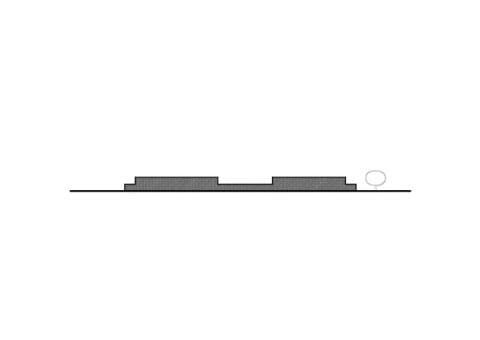

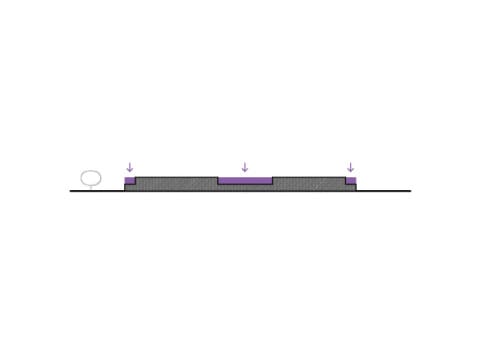

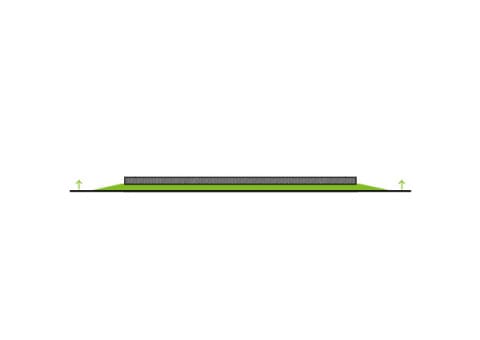

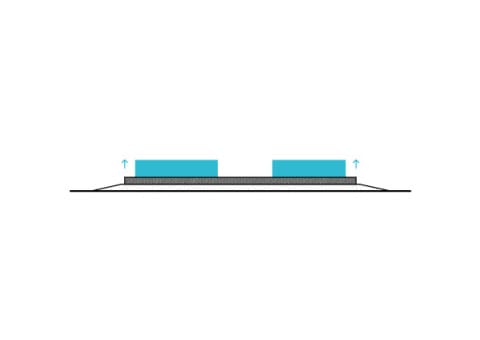

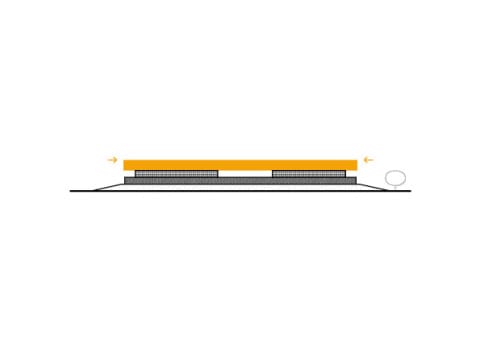

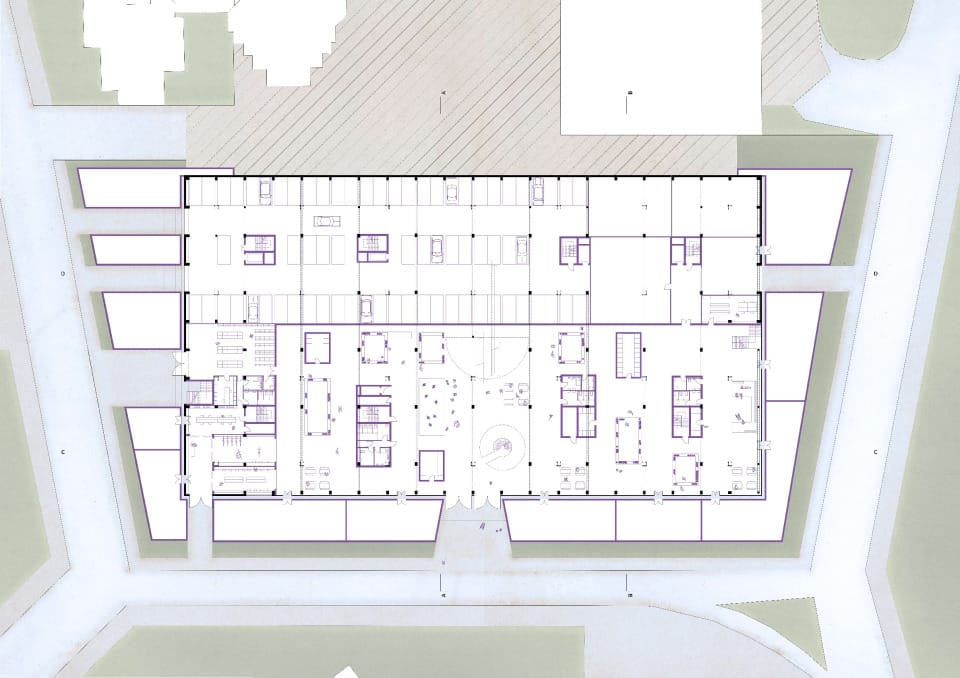

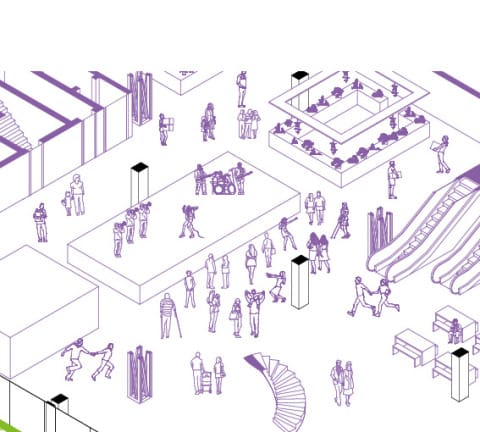

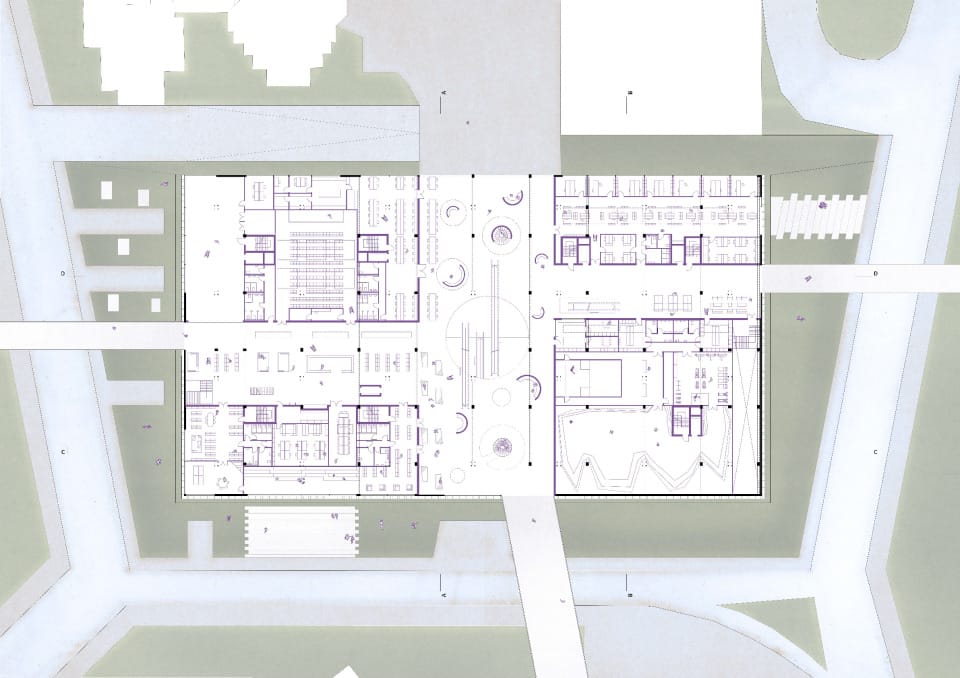

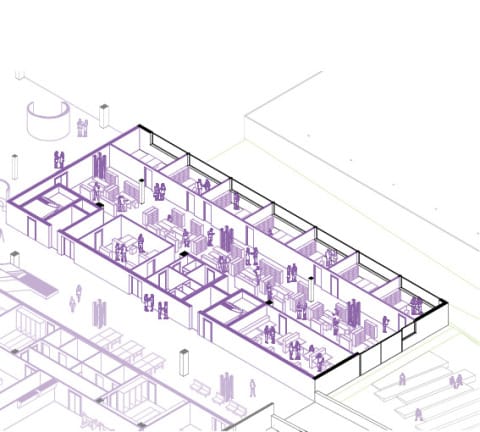

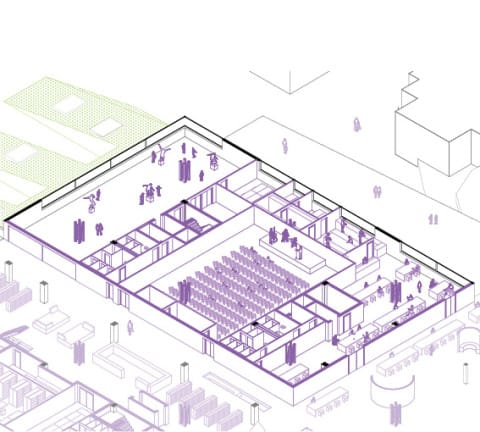

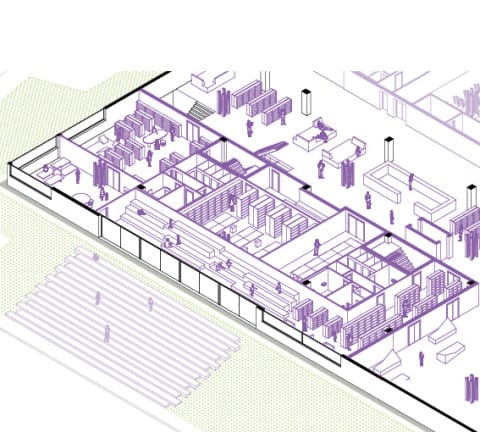

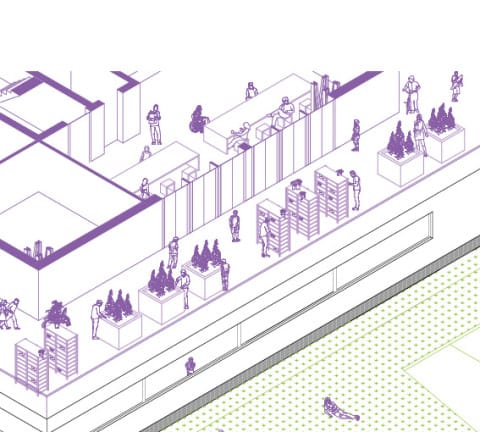

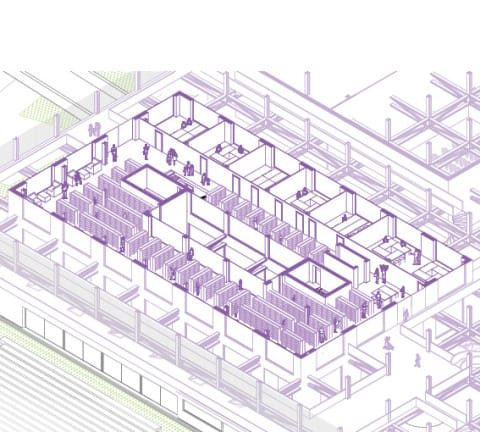

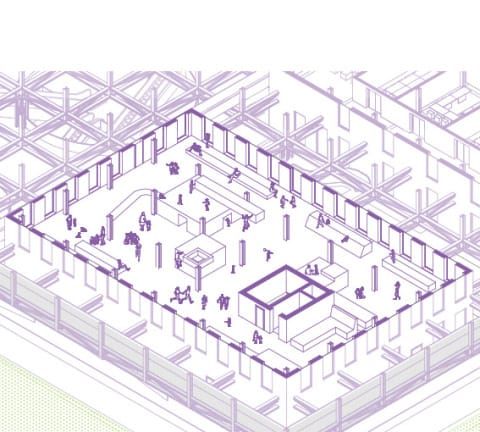

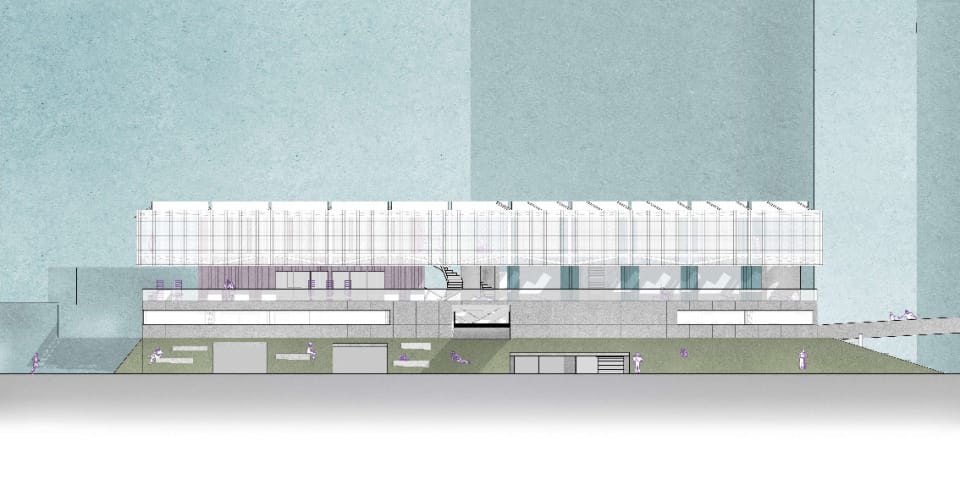

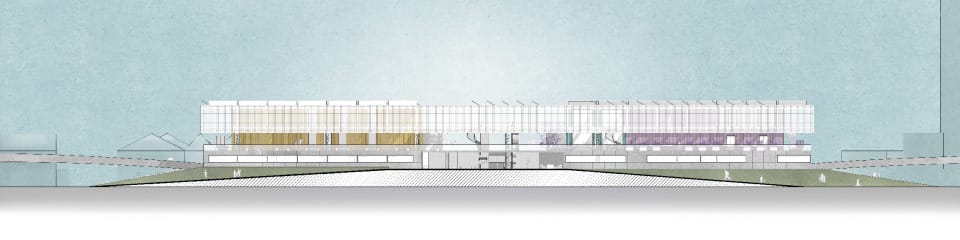

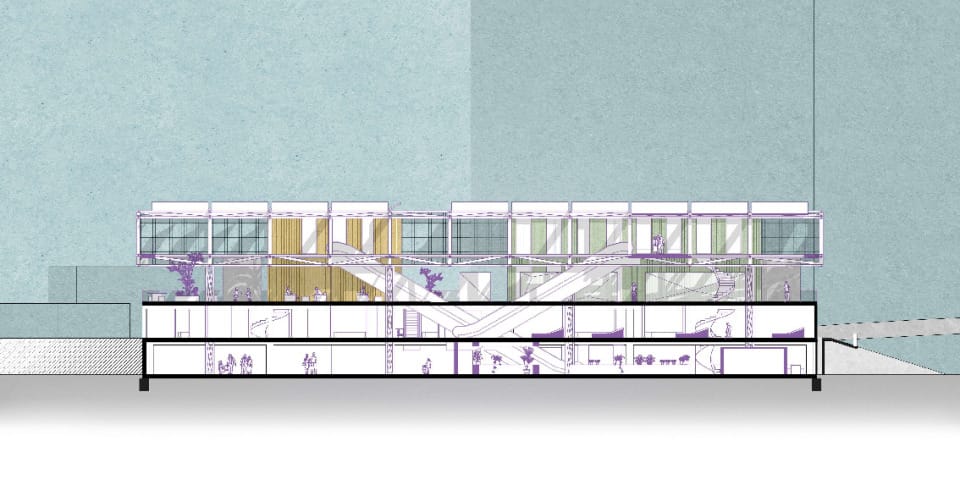

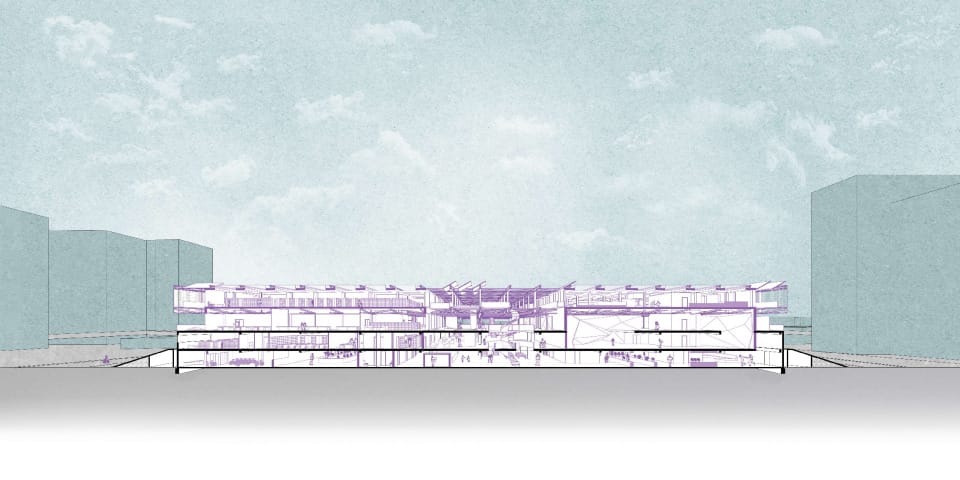

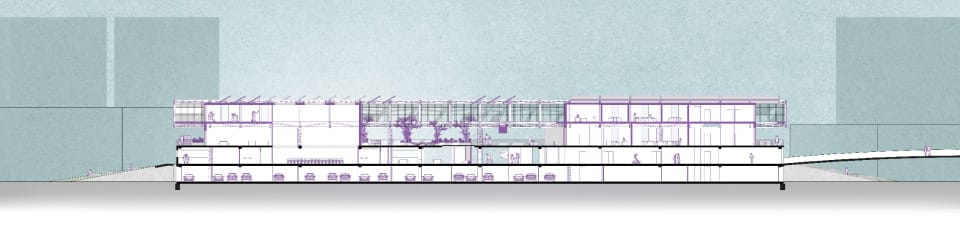

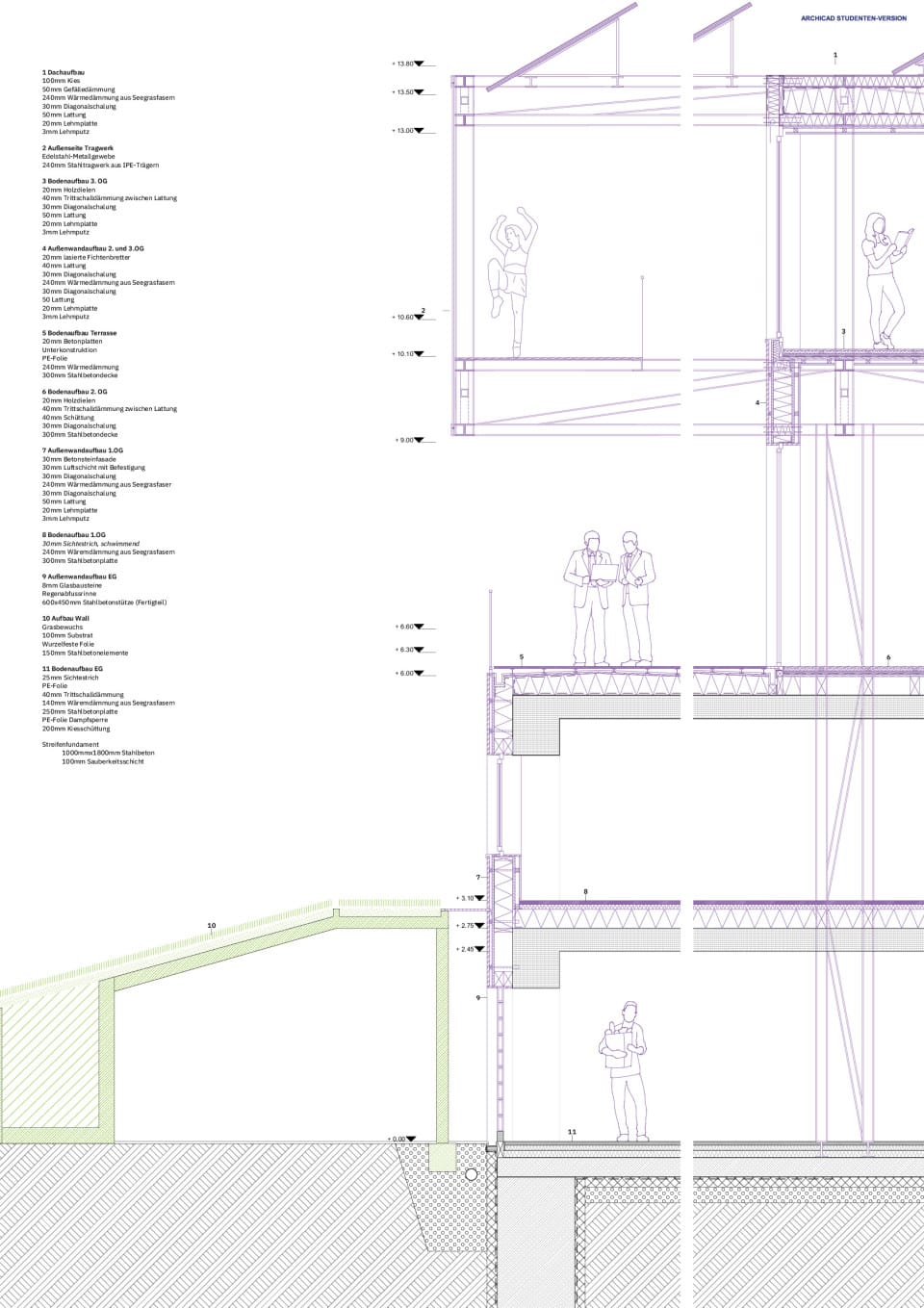

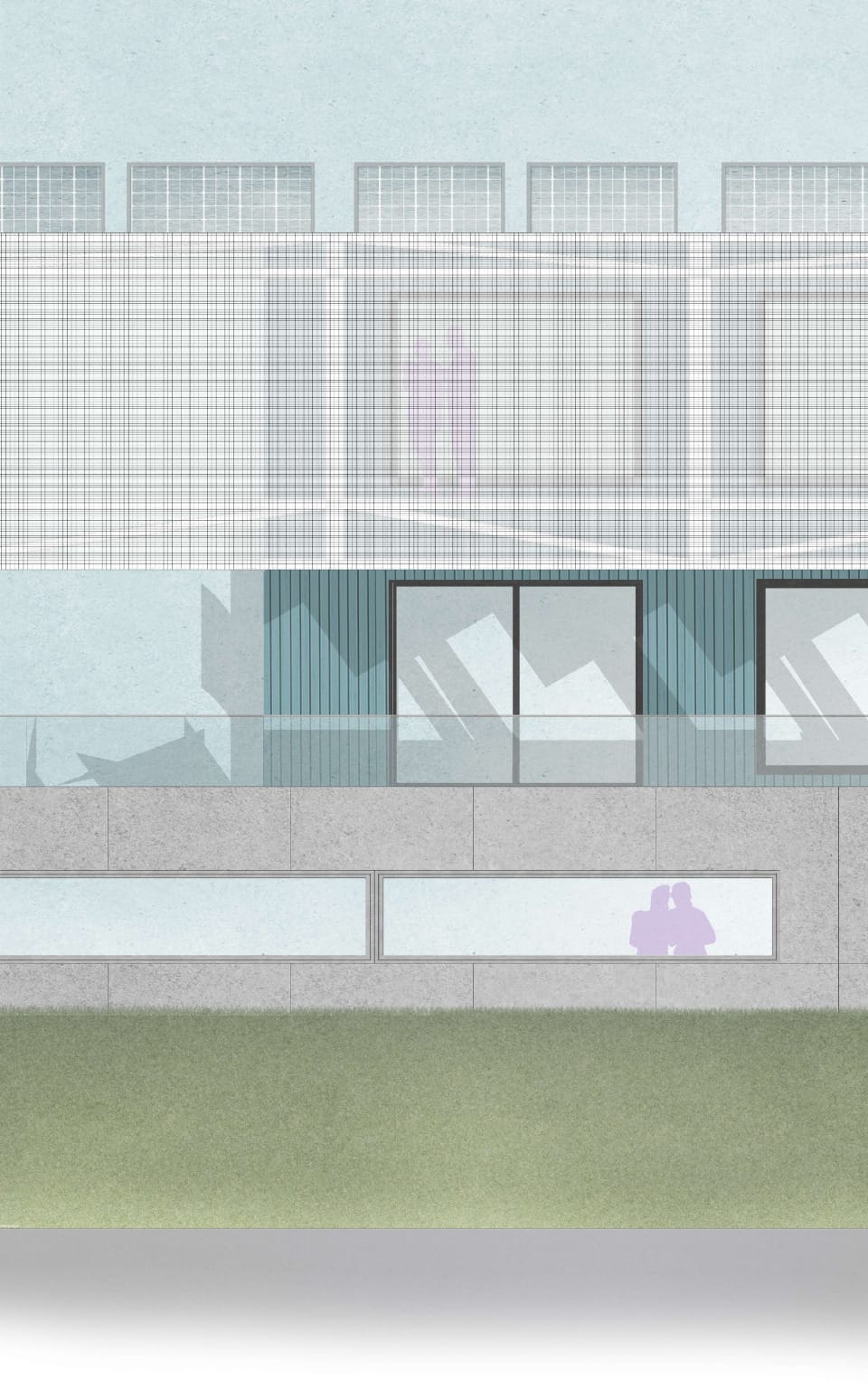

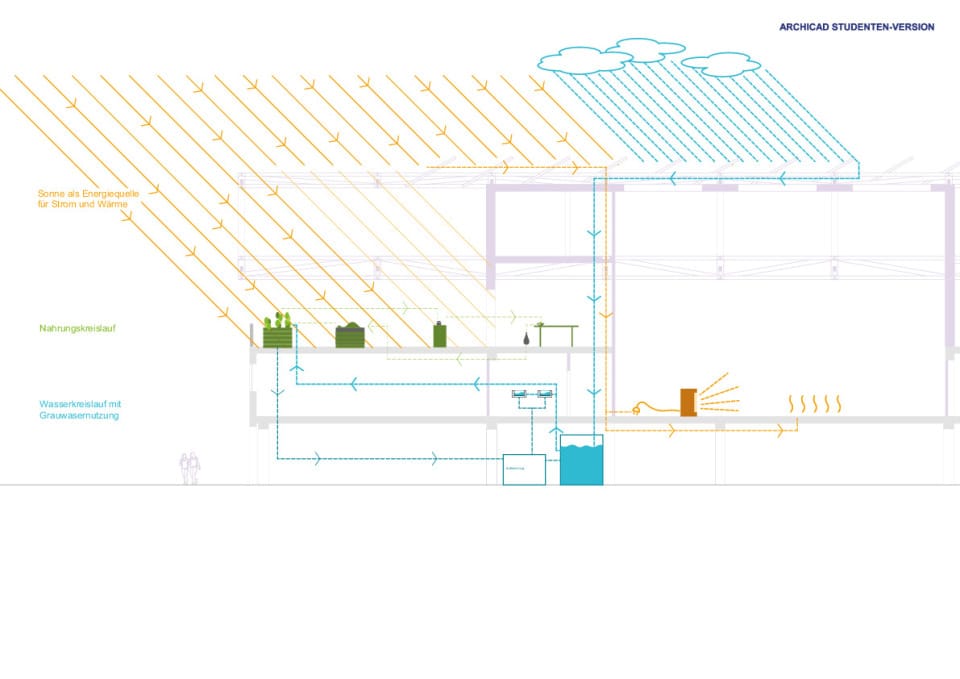

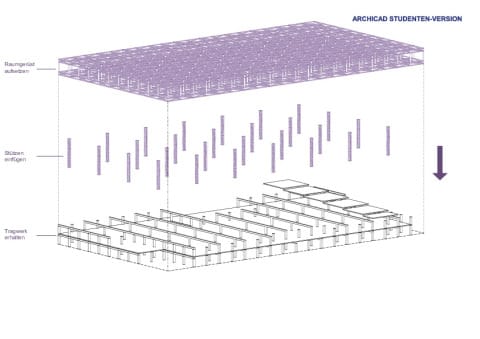

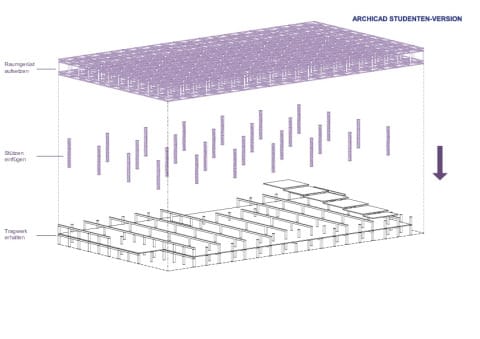

Das obere der beiden Geschosse wird über Fußgängerbrücken, die direkt in das Gebäude führen, an das gut ausgebaute Fußgängernetz der Umgebung angeschlossen und liegt nicht nur als Versorgungs- sondern auch als Bewegungsknoten an zentraler Stelle im Quartier. Das Einkaufszentrum geht im Obergeschoss fließend in den davor liegenden Stadtplatz über und bildet im Erdgeschoss eine klare Kante zur Straßenseite aus. Die Bausubstanz ist bis auf das ursprüngliche Tragwerk aus Stahlbetonfertigteilen stark beschädigt und nicht zu erhalten. Die schmalen Fenster ermöglichen keine ausreichende Belichtung des Innenraums und die Fassade zum Platz wird durch neu angesetzte Strukturen verdunkelt. Die Grundform des Bestandes sieht Terrassen vor, an denen die Fußgängerbrücken anschließen, und die in einen eng wirkenden Innenraum übergehen.

Die Großwohnsiedlung Pfingstweide im Norden von Ludwigshafen entstand in den 1960ern als Trabantenstadt, als Reaktion auf die akute Wohnungsnot. Hauptsächlich lebten und leben dort Arbeiter für die BASF. Geplant wurde die Siedlung von dem Büro von Albert Speer jr. aus Frankfurt. Als sich die sozialen Strukturen im Quartier jedoch immer mehr verschlechterten, bezeichnete er das Projekt rückwirkend als Fehler.

Da durch die städtebauliche Struktur und die Verteilung der Wohnung durch die BASF grundsätzlich die soziale Durchmischung angestrebt wurde, leben in Pfingstweide heute alle Gesellschaftsschichten und Menschen aus etwa 25 Nationen. Einen großen Teil der Einwohnerschaft stellen türkischstämmige, die in Pfingstweide aufgewachsen und entweder noch dort leben oder zurückgekommen sind und die Einwohner, die seit Bau der Siedlung in Pfingstweide leben, dar. Die tatsächlich stattfindende Durchmischung dieser sozialen Gruppen ist jedoch sehr eingeschränkt. Die einzigen öffentlichen Räume, die von allen gut genutzt werden, sind die vielen Spielplätze.

Es konnten vier Typologiearten ausgemacht werden, die in Pfingstweide zu finden sind, wobei sich die Historie des Ortes deutlich abbildet. Im Inneren sind große Mehrfamilienhäuser, die aus einzelnen L-Formen zusammengesetzt sind, zu finden. Sie bilden die höchsten Gebäude aus und tragen durch ihre eigenen Versprünge in der Gebäudehöhe zur Höhenstaffelung bei. Des Weiteren gibt es hufeisenförmige Gebäude, die oft zusammen mit der vorherigen Typologie polygonartige Innenhöfe ausbilden. In den Randgebieten des Quartiers finden sich zwei Arten niedriger Gebäude: neben eingeschossigen Bungalows, die als Zeilen ausformuliert sind, gibt es freistehende Gebäude, die ebenfalls ein- bis zweigeschossig sind und sowohl mit Flach- als auch mit Satteldach vorkommen. Ergänzt wird das typologische Ensemble durch Punkthochhäuser, die vier bis fünf Geschosse umfassen. Durch die geschickte Führung der Straßen und Anordnung der Gebäudevolumen entsteht eine Art Inselgefühl, wenn man sich durch bestimmte Bereiche bewegt.

Da die meisten Gebäude durch ihre Volumetrie Innenhöfe erzeugen, ergibt sich hier eine zweite Raumwirkung, die mit der ersten überlagert wird. Diese sehr spezielle Abfolge von Innenhöfen prägt den Raum und führt im folgenden zu wichtigen Wegbeziehungen.

Das Fußgängernetz, dass sich durch die Innenhöfe zieht, sorgt zusammen mit den entstehenden Blickachsen, dass sich nicht über größere Distanzen durch Pfingstweide bewegt werden kann, ohne das Einkaufszentrum im inneren Kern des Quartiers zu durchqueren.

Es stellt den einzigen Schnittpunkt aller Wege dar und bildet den wichtigsten sozialen Pol in Pfingstweide.

Sowohl der private motorisierte Verkehr, als auch die Busse des ÖPNV und der Lieferverkehr nutzen die beiden großen Ringstraßen, die am Zentrum miteinander verbunden und im Süden über eine Bundesstraße an die A61 angeschlossen sind. Die großen autofreien Bereiche ermöglichen ein Fußgängernetz, über das die Einwohner sich ungestört durch Pfingstweide bewegen können. Vor allem für Kinder und Senioren ist dieses Netz, dass durch die Brücken ergänzt wird und das Einkaufszentrum als Teil des Weges als Durchgangsraum miteinbezieht, von Vorteil.

Die Ausgangslage

Ludwigshafen ist als Industriestandort sehr gut angebunden. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts siedelte sich der Chemiegigant BASF und zukünftig größter Wirtschaftstreiber der Region in der Stadt an. Mit wachsenden Mitarbeiterzahlen beschloss der Betrieb eigene Siedlungen für seine Mitarbeitenden zu bauen. Pfingstweide im Norden der Stadt und direkt westlich des Geländes der BASF ist als solche Siedlung Ende der 1960er entstanden. Um die soziale Durchmischung zu fördern, steigt die Dichte und Höhe der baulichen Strukturen zur Mitte hin an, sodass sich hier große Wohnblöcke mit Wohnungen befinden. Der äußere Ring wird von niedrigen Bungalowstrukturen gebildet. Die verkehrliche Erschließung des Quartiers erfolgt über zwei große Ringstraßen, die im Zentrum von Pfingstweide verbunden sind. Das Zentrum ist geprägt von den wichtigsten Nahversorgungsstrukturen, die vor allem zu Beginn der 1970er einem zweigeschossigen Einkaufszentrum Platz fanden. Durch den Bau eines externen Supermarkts und der Ansiedelung verschiedener Versorgungsnutzungen am Vorplatz des ursprünglichen Einkaufszentrums, steht das Gebäude zunehmend leer, obwohl seine baulichen Strukturen architektonisch und städtebaulich großes Potenzial haben. Dieses Einkaufszentrum wird als Entwurfsgrundstück gewählt.

Der Bestand

Das obere der beiden Geschosse wird über Fußgängerbrücken, die direkt in das Gebäude führen, an das gut ausgebaute Fußgängernetz der Umgebung angeschlossen und liegt nicht nur als Versorgungs- sondern auch als Bewegungsknoten an zentraler Stelle im Quartier. Das Einkaufszentrum geht im Obergeschoss fließend in den davor liegenden Stadtplatz über und bildet im Erdgeschoss eine klare Kante zur Straßenseite aus. Die Bausubstanz ist bis auf das ursprüngliche Tragwerk aus Stahlbetonfertigteilen stark beschädigt und nicht zu erhalten. Die schmalen Fenster ermöglichen keine ausreichende Belichtung des Innenraums und die Fassade zum Platz wird durch neu angesetzte Strukturen verdunkelt. Die Grundform des Bestandes sieht Terrassen vor, an denen die Fußgängerbrücken anschließen, und die in einen eng wirkenden Innenraum übergehen.