„Die Gefühle, die am meisten schmerzen, die Emotionen, die am meisten quälen, sind diejenigen, die ganz absurd sind - Verlangen nach unmöglichen Dingen, eben weil sie unmöglich sind, Sehnsucht nach dem, was nie gewesen ist, Wunsch nach dem, was gewesen sein könnte, Kummer darüber, nicht ein anderer zu sein, Unzufriedenheit mit der Existenz der Welt.“

Fernando Pessoa. Das Buch der Unruhe.

Ort und Thema

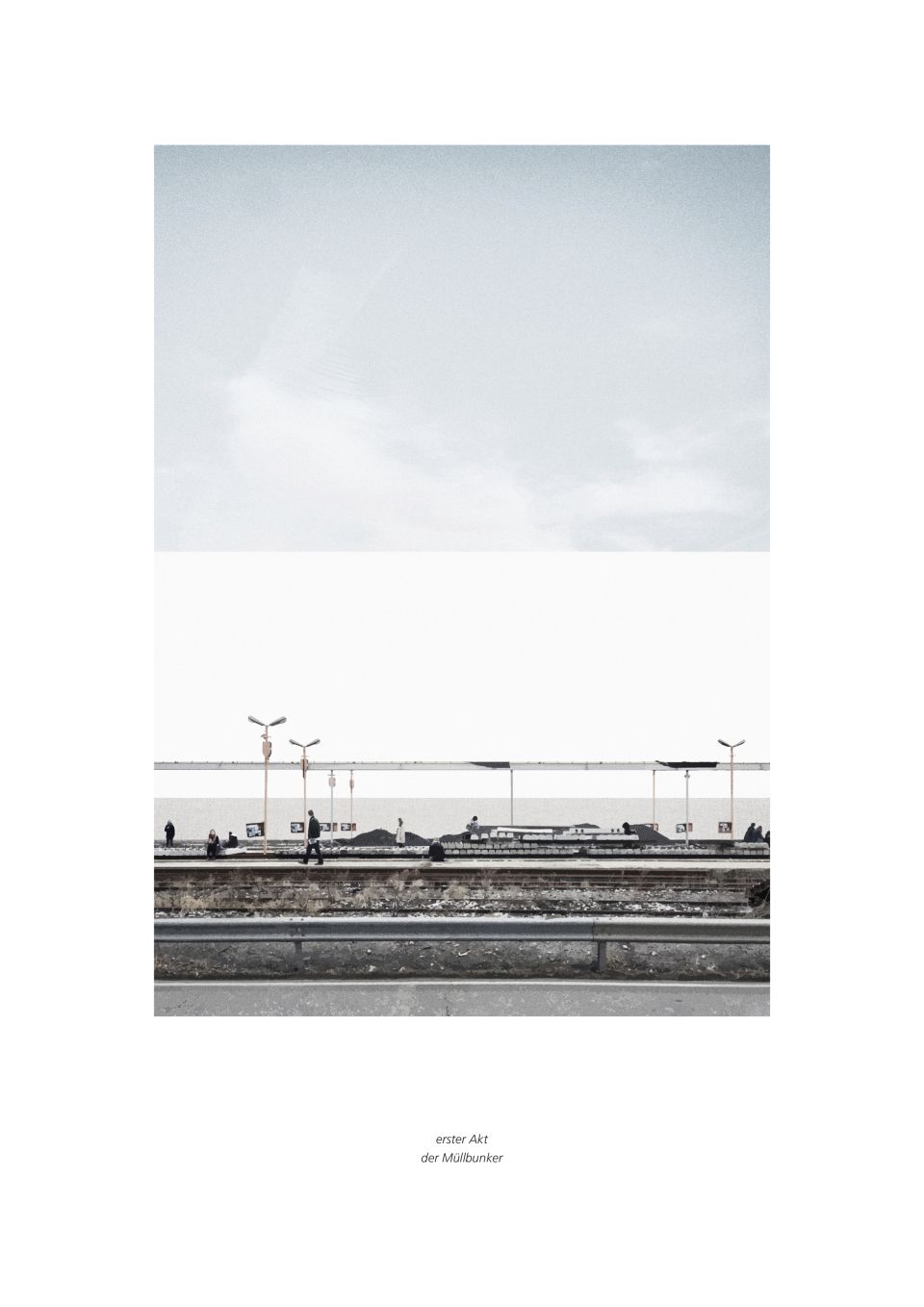

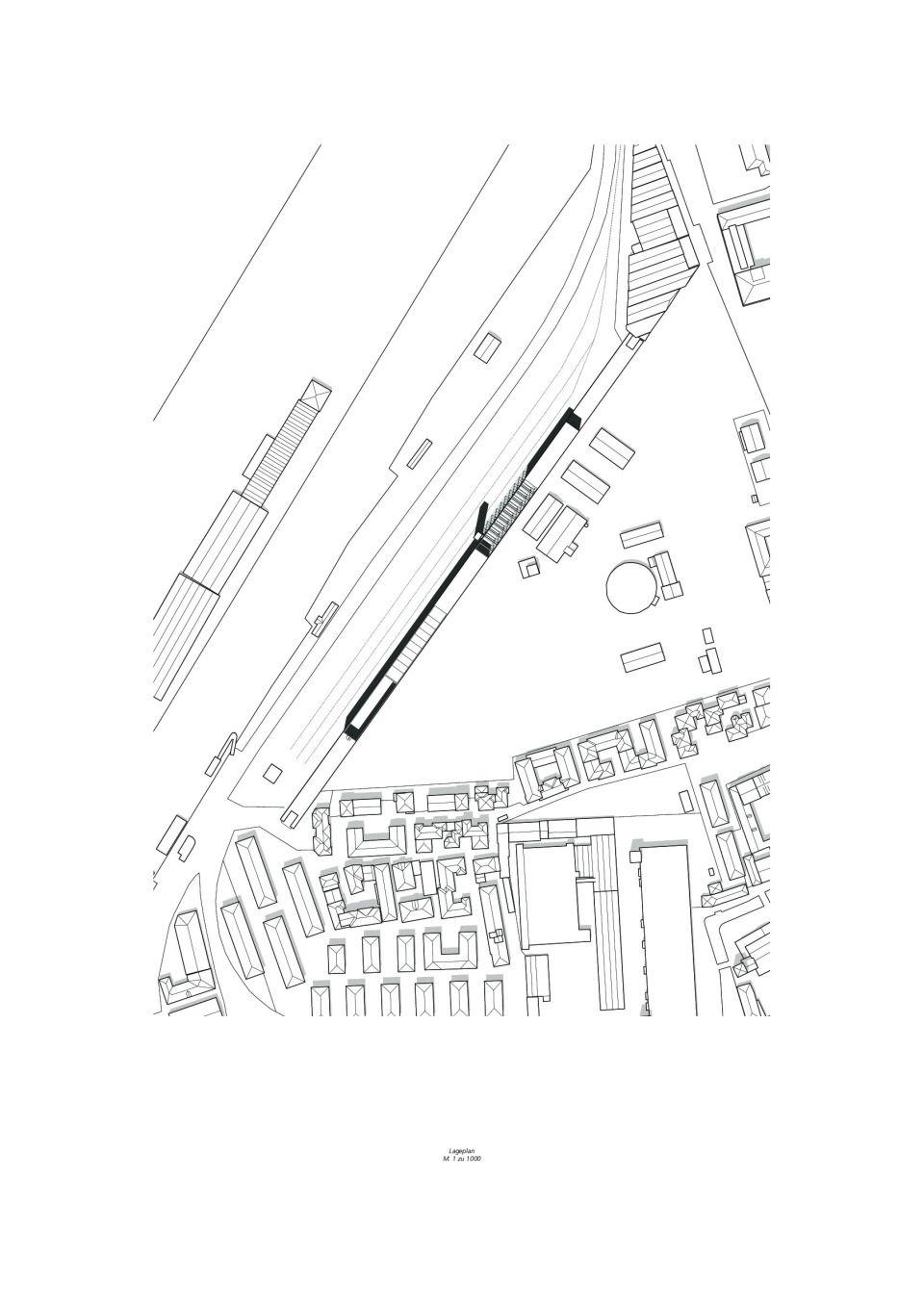

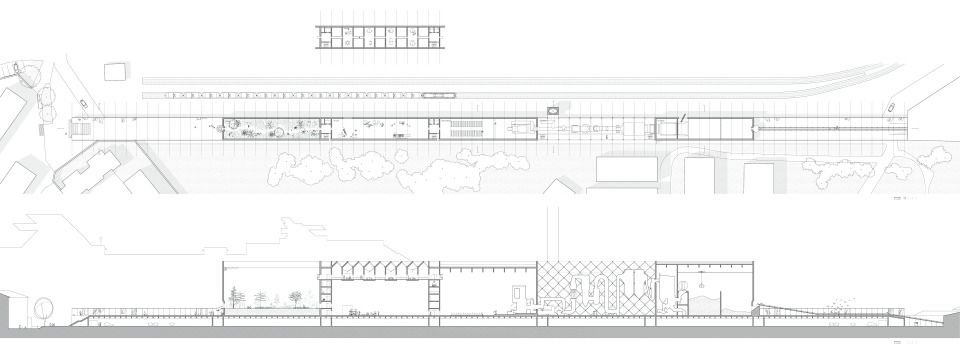

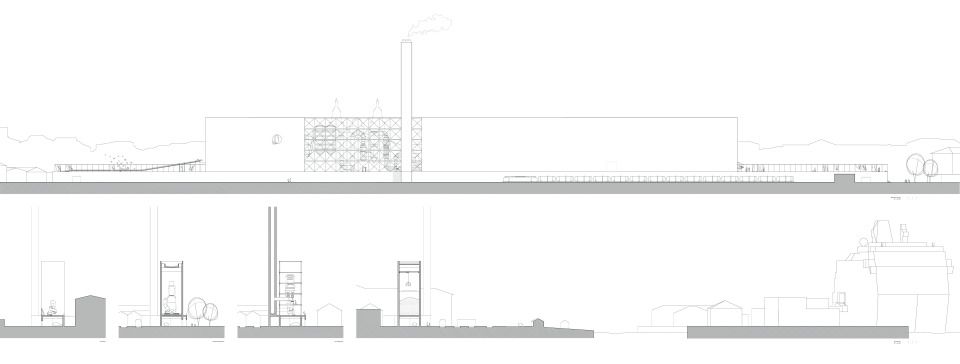

Im allgemeinen Bewusstsein ist der Untergang Venedigs schon lange fest verankert. Doch in der Tat entbehren aktuelle Zahlen keinerlei Brisanz. Jährlich verlassen circa 1.000 Venezianer ihre Stadt. So sank die Einwohnerzahl in den letzten Jahren auf unter 55.000. Dafür steigt die Zahl der Touristen ständig an. Bis zu 30 Millionen Besucher verstopfen die schmalen Gassen, produzieren Müll und geben kaum Geld aus. Neben den Menschenmengen sind die riesigen Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen in Sichtweite des Grundstücks festmachen, ein augenscheinliches Zeichen des schleichenden Untergangs. Wirkt die Umgebung dort zunächst wie ein Un-Ort und eine klare Rückseite, macht diese Tatsache klar, dass der Ort für tausende Touristen eine Vorderseite und ein gerahmtes Bild Venedigs zeigt. So bietet die Ambivalenz des Ortes eine einmalige Chance einer städtischen Subversion. Der perfekte Ort um im Sichtschatten der historischen Stadt einen Umsturz der Verhältnisse in Gang zu setzten.

Das Projekt argumentiert daher, die Müllproblematik als Filter zwischen die anlandenden Touristen und ihren erhabenen Blick auf die Stadt zu legen. Anstatt den Müll außerhalb zu entsorgen, stapelt er sich nun im Herzen der Stadt. Die Müllverbrennung wird eine polemische Antwort auf den Ort und aktuellen Zustand Venedigs. Eine megalomane Fantasie, die befreiend wirkt gegen die bisher gescheiterten harmlosen Interventionen.

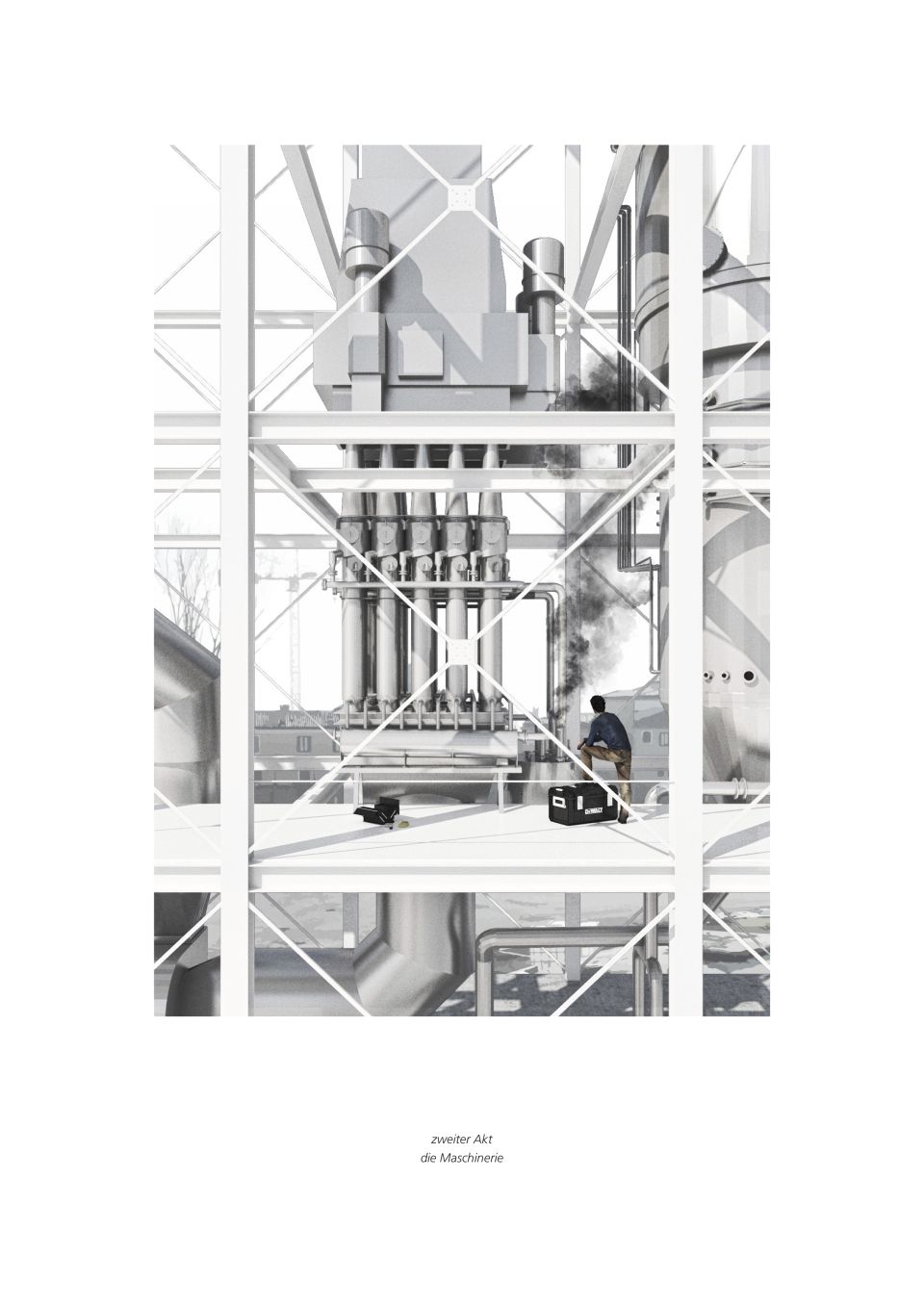

Ist die Verbrennung eine fortschrittliche, städtische und unbedenkliche Technologie? Ein Monument der sauberen Energiegewinnung und Mahnmal gegen den enthemmten Konsum? Ein Triumpf menschlicher Ingenieurskunst und Fortschrittsfähigkeit? Eine Symbiose von Ökologie und Technik, gefeiert als technologische Kathedrale? Schwelgen wir in der abstrakten Freude der Zerstörungslust und des Verfalls oder stellen wir uns der unerträglichen Banalität und dem Ekel?

Fernando Pessoa. Das Buch der Unruhe.

Ort und Thema

Im allgemeinen Bewusstsein ist der Untergang Venedigs schon lange fest verankert. Doch in der Tat entbehren aktuelle Zahlen keinerlei Brisanz. Jährlich verlassen circa 1.000 Venezianer ihre Stadt. So sank die Einwohnerzahl in den letzten Jahren auf unter 55.000. Dafür steigt die Zahl der Touristen ständig an. Bis zu 30 Millionen Besucher verstopfen die schmalen Gassen, produzieren Müll und geben kaum Geld aus. Neben den Menschenmengen sind die riesigen Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen in Sichtweite des Grundstücks festmachen, ein augenscheinliches Zeichen des schleichenden Untergangs. Wirkt die Umgebung dort zunächst wie ein Un-Ort und eine klare Rückseite, macht diese Tatsache klar, dass der Ort für tausende Touristen eine Vorderseite und ein gerahmtes Bild Venedigs zeigt. So bietet die Ambivalenz des Ortes eine einmalige Chance einer städtischen Subversion. Der perfekte Ort um im Sichtschatten der historischen Stadt einen Umsturz der Verhältnisse in Gang zu setzten.

Das Projekt argumentiert daher, die Müllproblematik als Filter zwischen die anlandenden Touristen und ihren erhabenen Blick auf die Stadt zu legen. Anstatt den Müll außerhalb zu entsorgen, stapelt er sich nun im Herzen der Stadt. Die Müllverbrennung wird eine polemische Antwort auf den Ort und aktuellen Zustand Venedigs. Eine megalomane Fantasie, die befreiend wirkt gegen die bisher gescheiterten harmlosen Interventionen.

Ist die Verbrennung eine fortschrittliche, städtische und unbedenkliche Technologie? Ein Monument der sauberen Energiegewinnung und Mahnmal gegen den enthemmten Konsum? Ein Triumpf menschlicher Ingenieurskunst und Fortschrittsfähigkeit? Eine Symbiose von Ökologie und Technik, gefeiert als technologische Kathedrale? Schwelgen wir in der abstrakten Freude der Zerstörungslust und des Verfalls oder stellen wir uns der unerträglichen Banalität und dem Ekel?