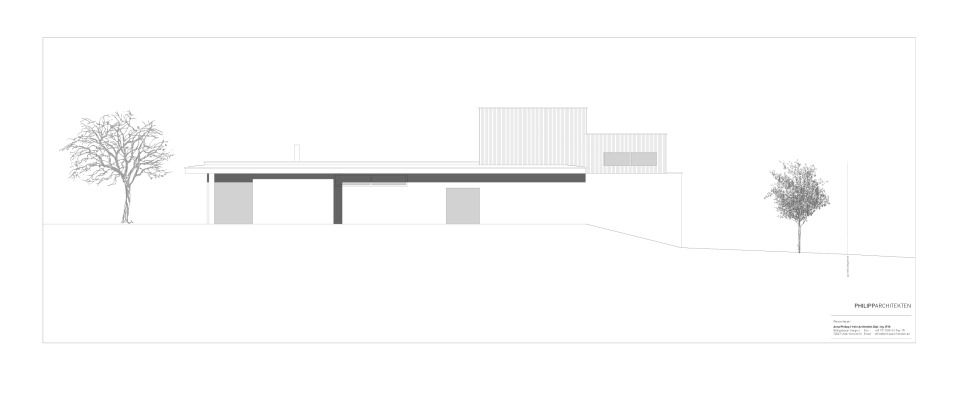

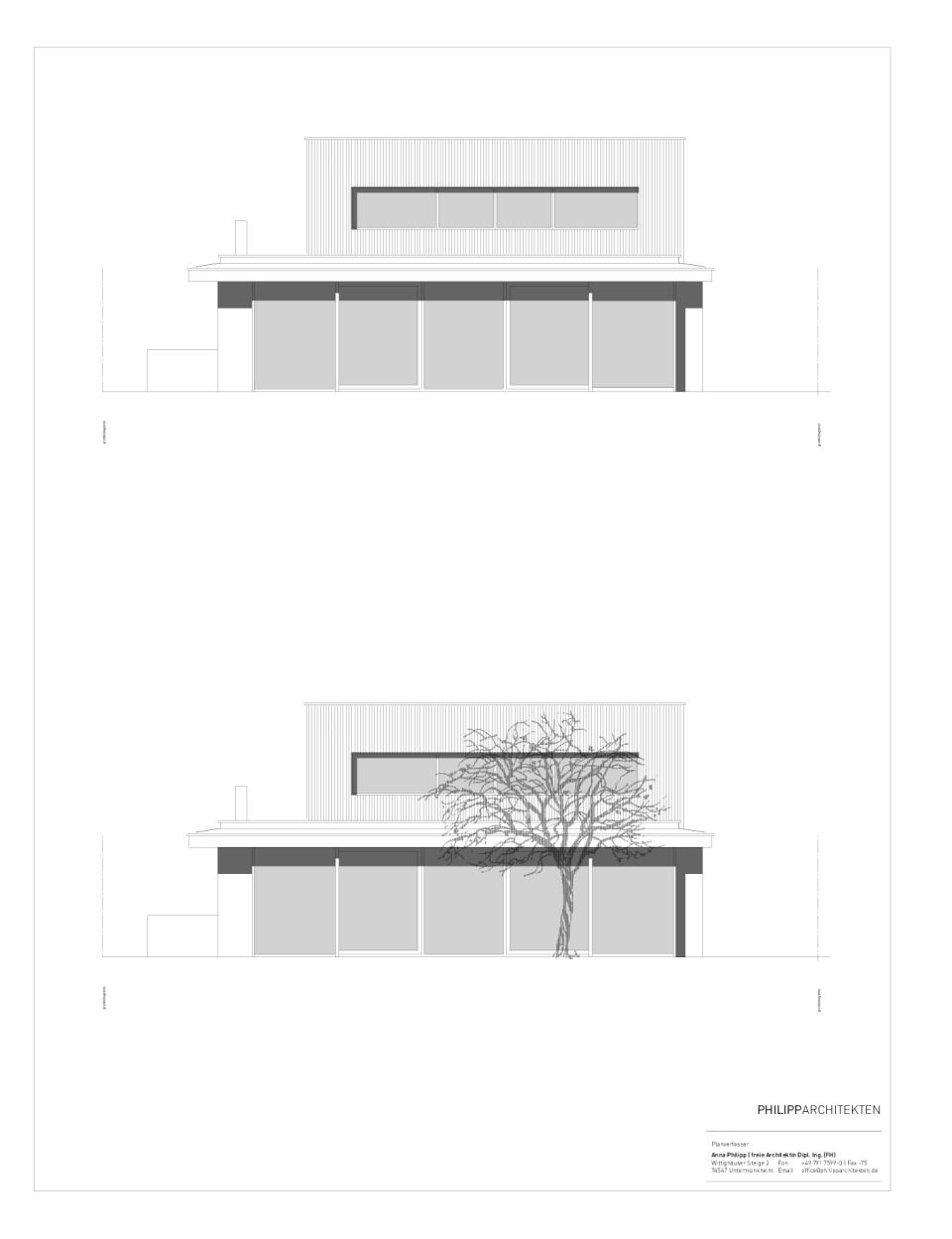

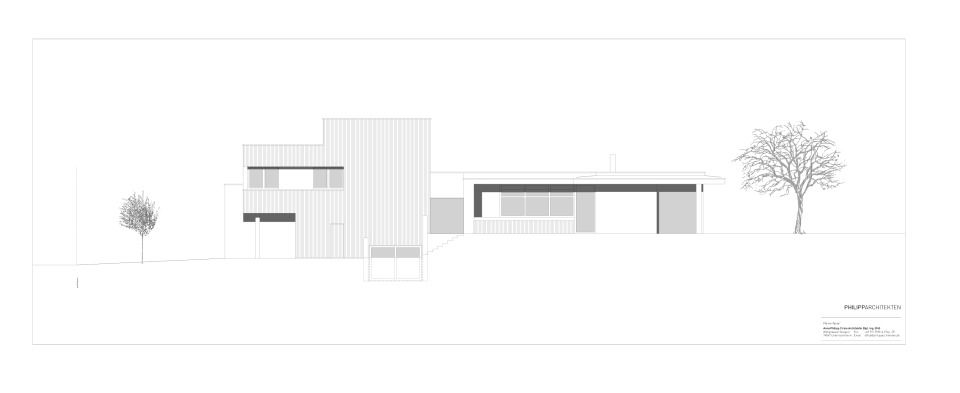

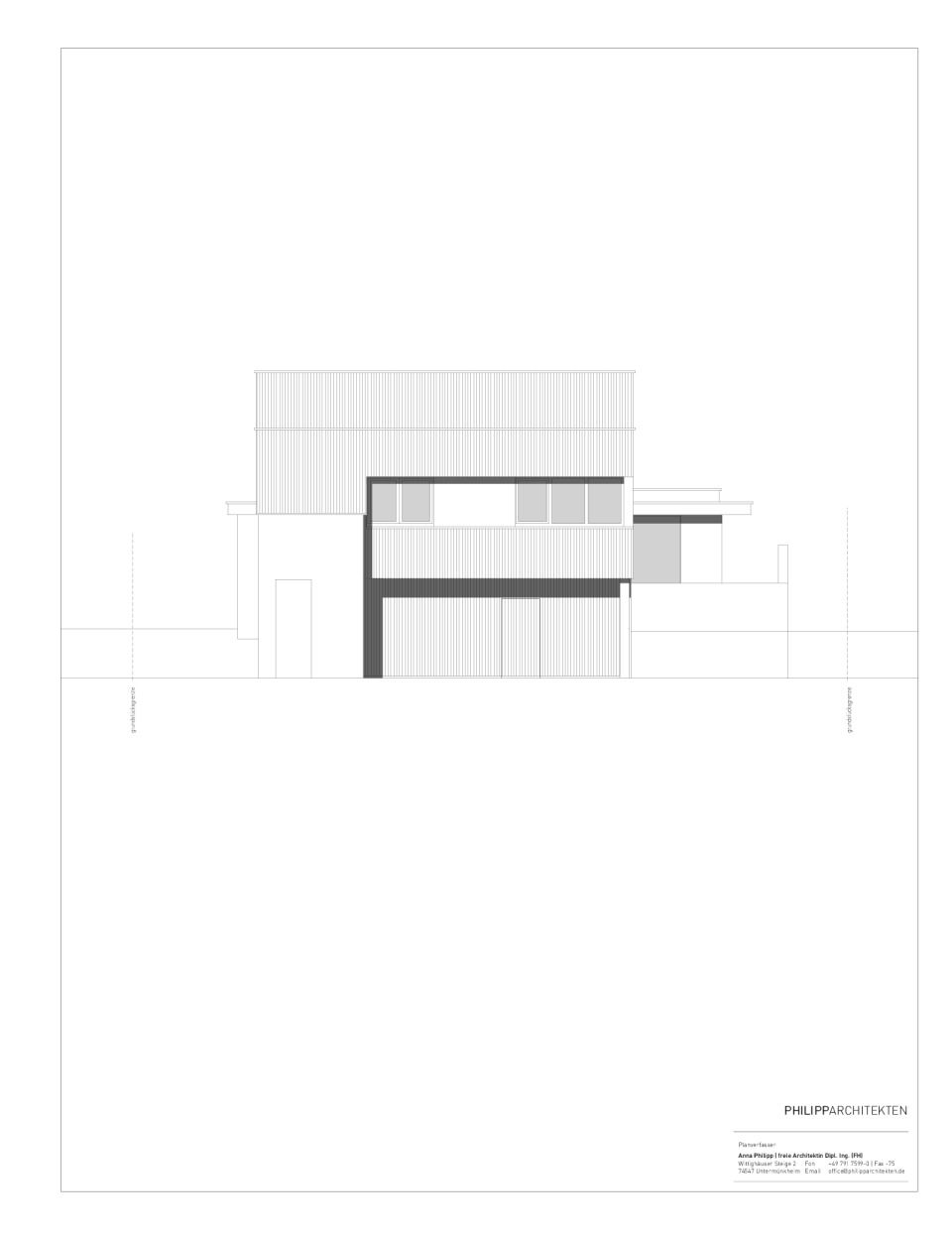

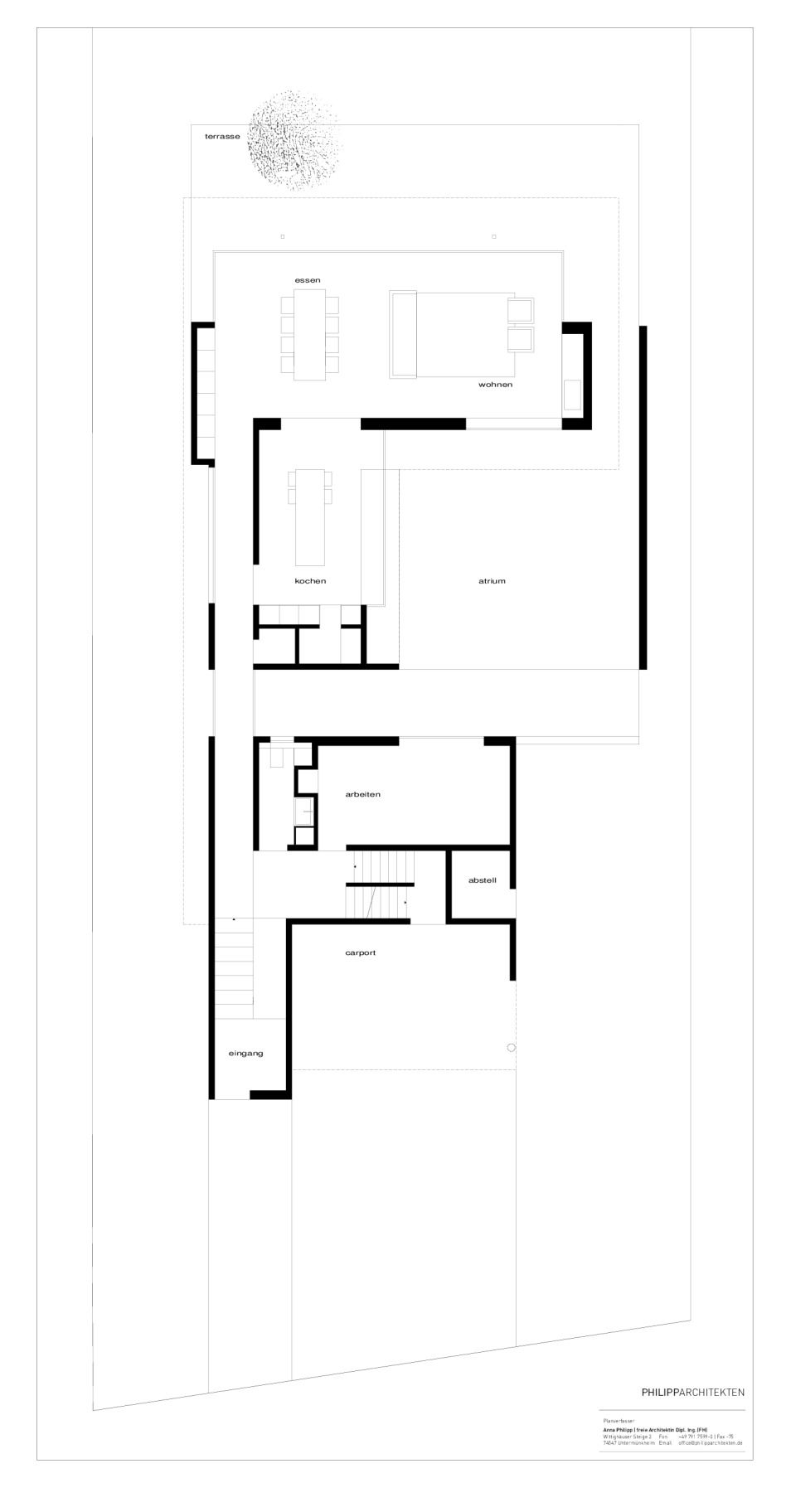

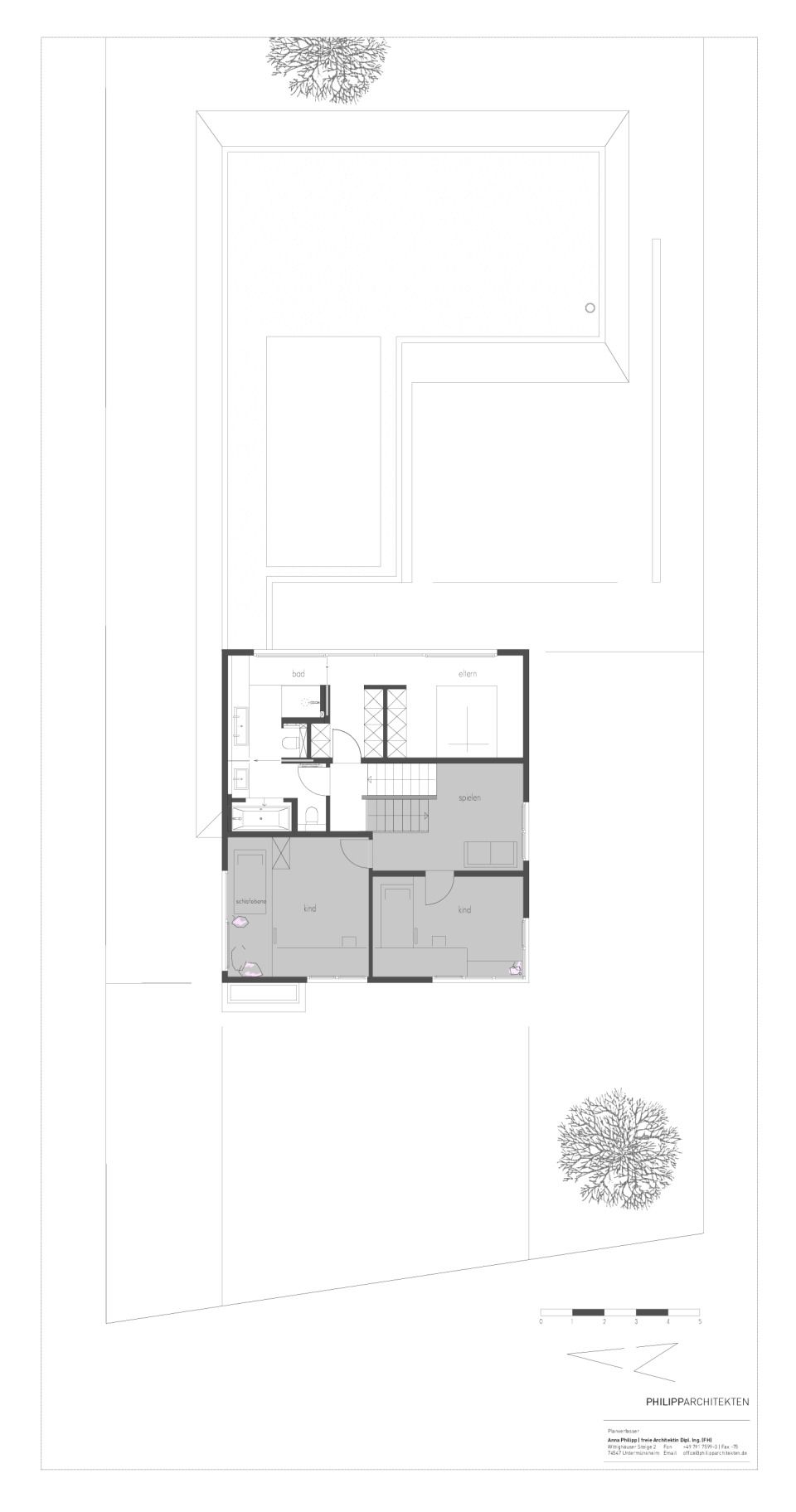

Aus dem Grundkonzept des Atriumhauses entwickelte sich eine verwobene Komposition aus Innen- und Außenräumen, die für jede Witterung und jedes Wohnbedürfnis einen Platz mit entsprechender Offenheit oder Intimität bietet. Neben dem zentralen Atrium gibt es einen straßenseitigen Eingangshof sowie den rückwärtigen Garten. Im Inneren gelangt man zunächst in den straßenseitigen, zweigeschossigen Teil des Gebäudes. Seine helle Holzfassade wirkt relativ geschlossen und wahrt somit die Intimität der hier befindlichen Schlafräume. Dem Geländeverlauf angepasst, liegt der eigentliche Eingangsbereich des Hauses einige Stufen tiefer als das Niveau der Wohnebene. Die beiden Kinderzimmer dagegen liegen ein halbes Geschoss oberhalb der Wohnebene, der Elternschlaftrakt nochmals ein halbes Geschoss erhöht.

In Fortsetzung des abgesenkten Eingangsbereichs zieht sich eine Sicht- und Erschließungsachse durch das gesamte Haus. An ihr reiht sich auch der zweite Teil des architektonischen Dreiklangs auf: die Küche, an die optisch das Atrium als zugeordneter Essplatz anschließt. Lässt die Witterung eine solche Nutzung nicht zu, steht ein weiterer Essplatz im dritten Gebäudeteil zur Verfügung: der längsrechteckige, zum Garten hin orientierte Wohnraum, der die Grenzen zwischen außen und innen in seltener Konsequenz verschwimmen lässt. Während die durchgängige, auch noch leicht um die Gebäudeecken gezogene, raumhohe Verglasung dank filigraner Rahmen das Gefühl völliger Barrierefreiheit zwischen Innen- und Außenraum aufkommen lässt, sorgt das über die holzgedeckte Terrasse auskragende Flachdach für ein weiteres Verwischen der räumlichen Grenzen.