Ausgangslage

Der Ort, der betrachtet wird, ist das Wasserschloss in Oberaulenbach; ein Gebäudeensemble, gelegen in einem kleinen, malerischen Tal im Spessart. In der Geschichte von Oberaulenbach zeigen die wiederholten, sich abwechselnden Perioden von Verfall und Renovierung, dass das Bewohnen und Nutzen des Anwesens nicht selbstverständlich gewesen ist. Gerade jetzt, in einer Zeit sich stark verändernder Agrarstrukturen und konfrontiert mit den konkreten Auswirkungen des rapide fortschreitenden Klimawandels, erscheint die einzigartige Lage des Schlosses Segen und Fluch zugleich zu sein: Einerseits lässt seine Allein-Stellung mitten im Herzen einer bedrohten Naturlandschaft seine Lage immer wertvoller werden; andererseits setzt die isolierte Lage von Oberaulenbach seinen Nutzungsmöglichkeiten von vornherein enge Grenzen, für deren Erweiterung die bestehende Infrastruktur ertüchtigt und mit hohem administrativen und finanziellen Aufwand an öffentliche Netze anzubinden wäre. Dem Schloss fehlt eine Perspektive. Das außergewöhnliche Bauwerk droht trotz und wegen seiner besonderen Lage und seiner vielschichtigen Historie in Vergessenheit zu geraten. Diese Arbeit versteht sich als Beitrag gegen dieses Vergessen, gegen den drohenden Verlust eines Ortes – und sucht nach Lösungen, um dem Schloss neues Leben einzuhauchen.

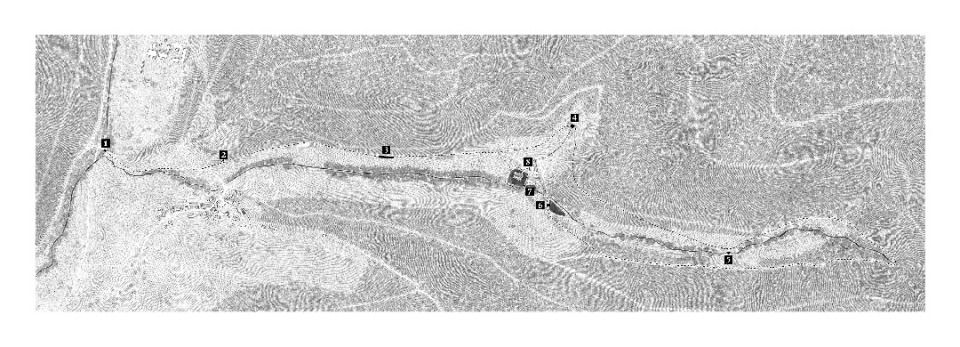

Aus dieser Intention gingen Analysen und Dokumentationen hervor, auf deren Grundlage ein respektvoller und wirkungsvoller Ansatz gefunden wurde, der einen Beitrag zur Revitalisierung des Wasserschlosses leisten möchte. Die zentrale Idee des Konzepts ist die Schaffung eines Wanderwegs. Der Weg knüpft dabei an ein bereits vorhandenes Angebot der Kulturwanderwege in der Region an. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die vielfältige Geschichte des Ortes und der Kulturlandschaft zu schaffen und das Tal mitsamt dem Schloss neu zu denken.

Konzept

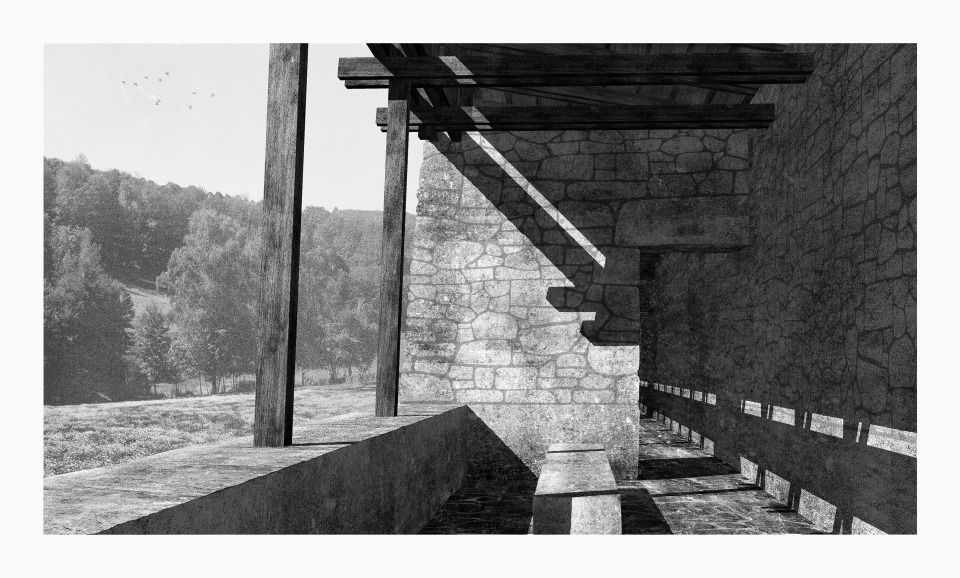

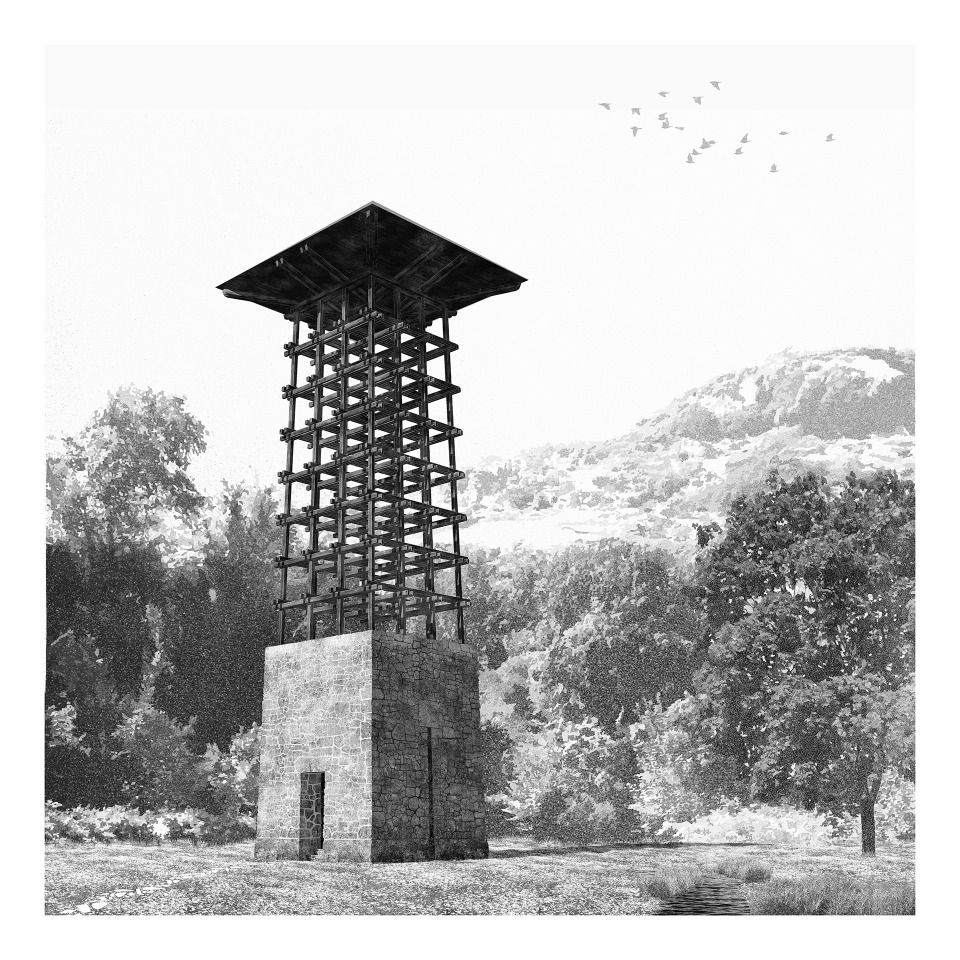

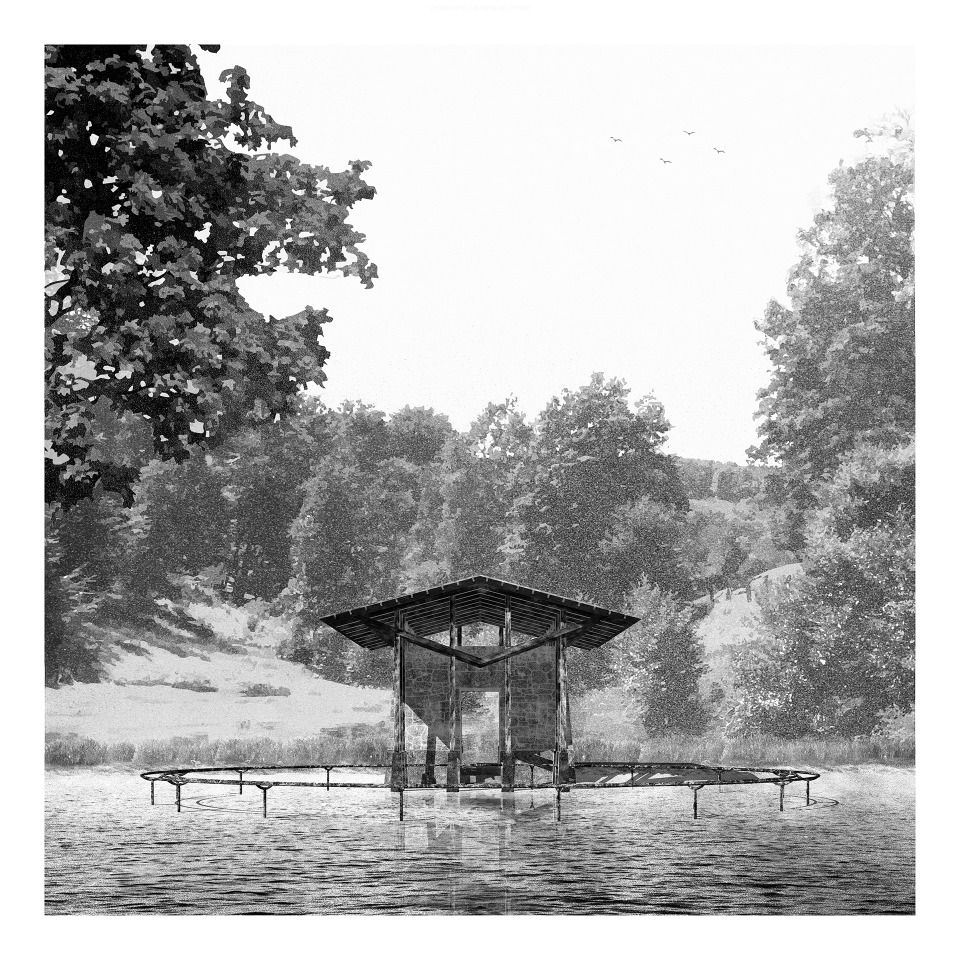

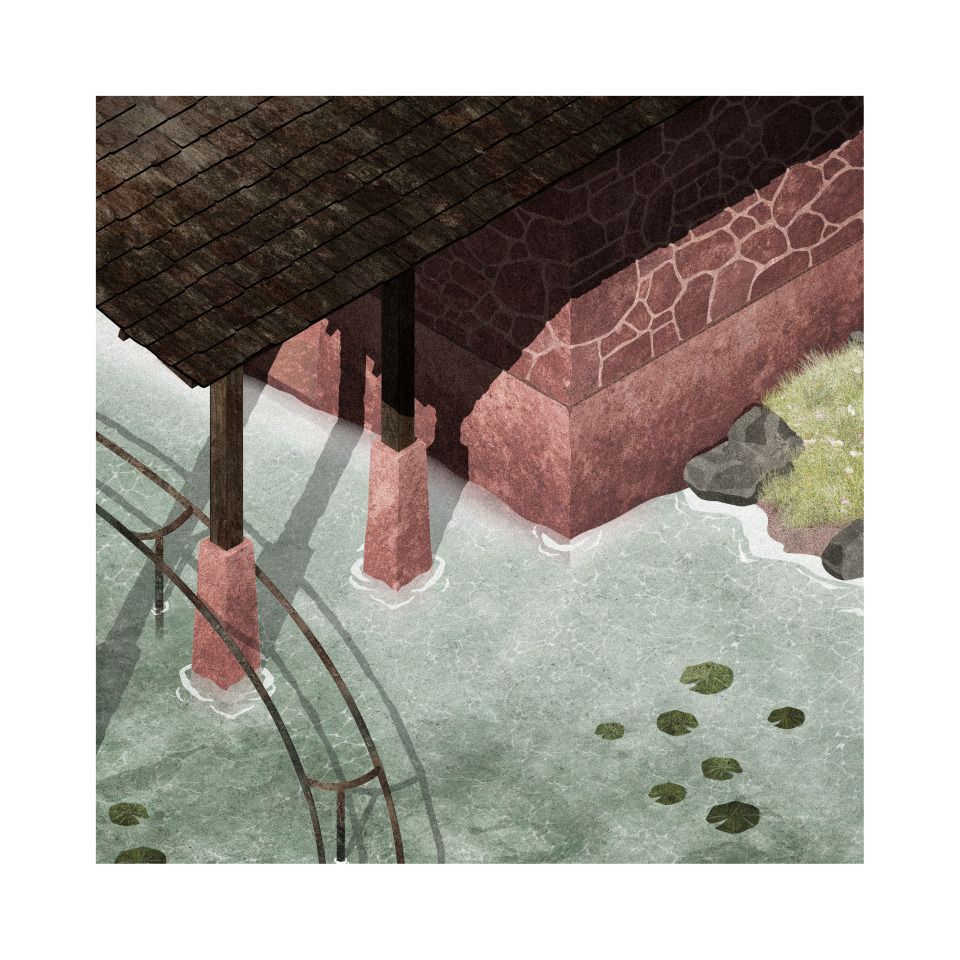

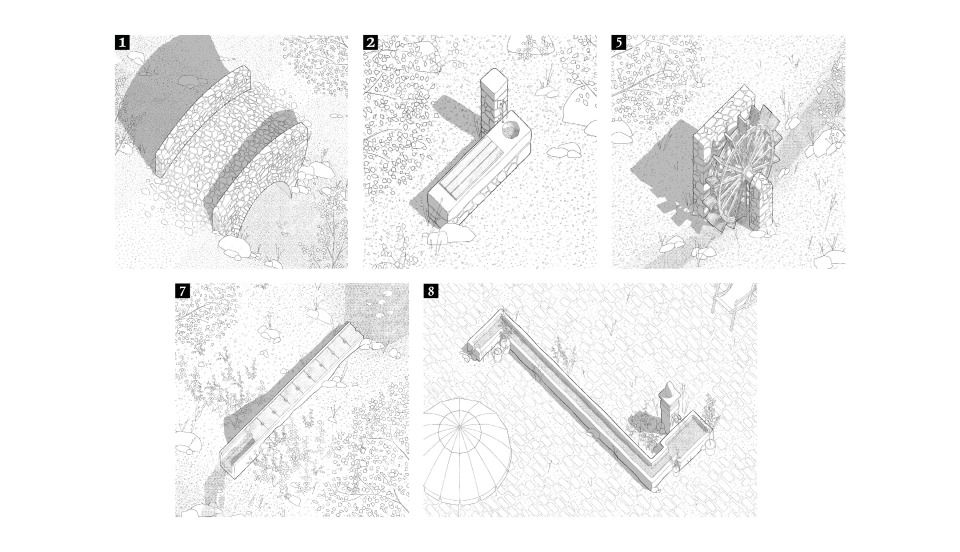

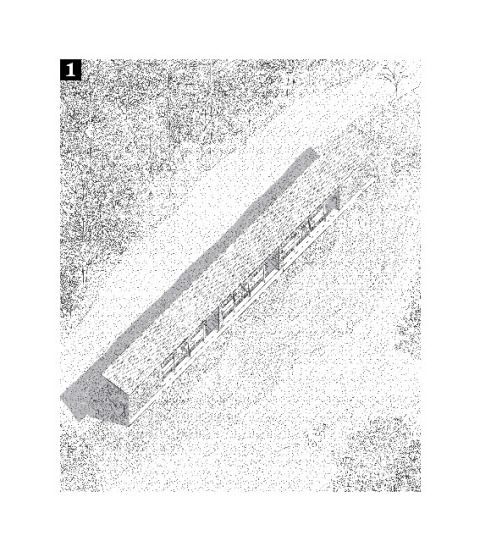

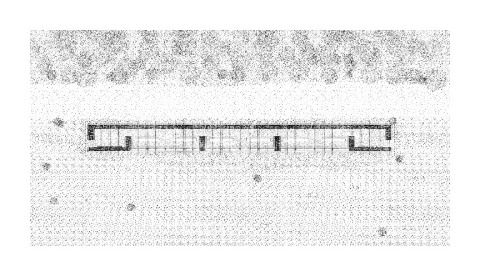

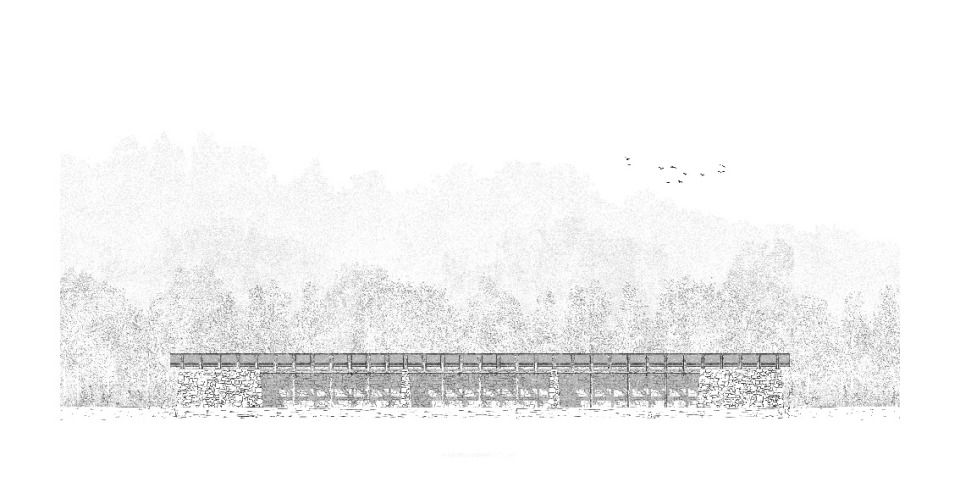

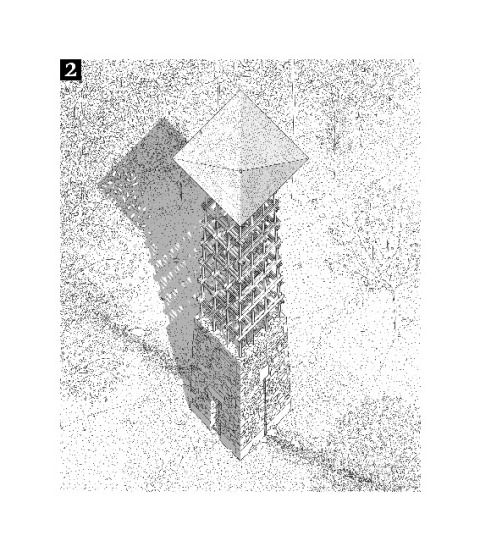

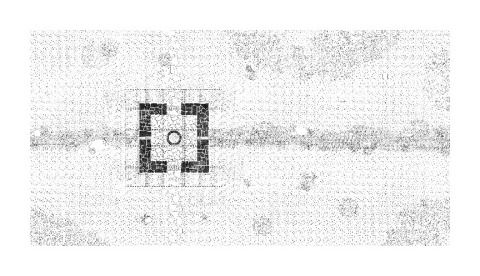

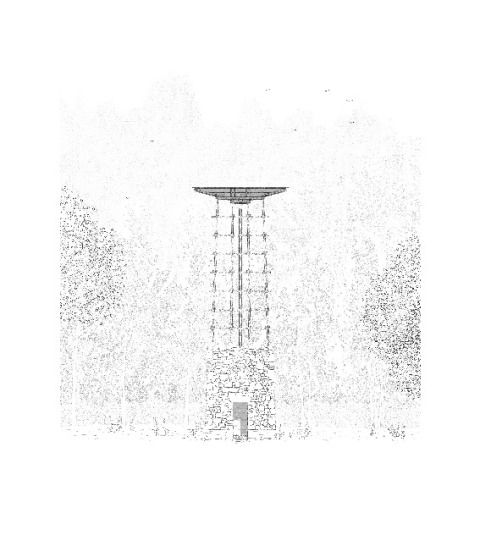

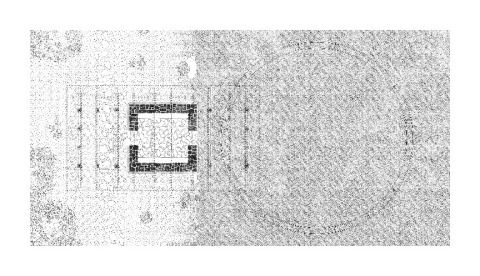

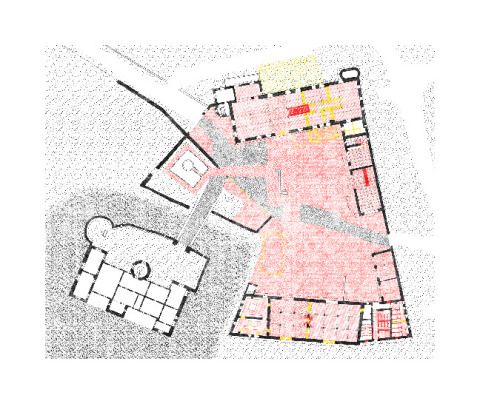

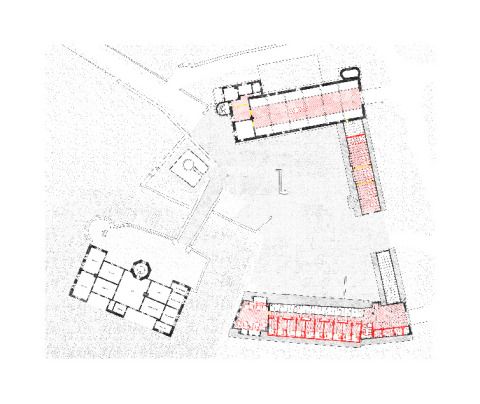

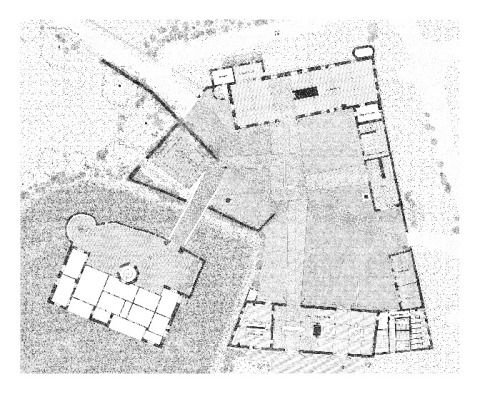

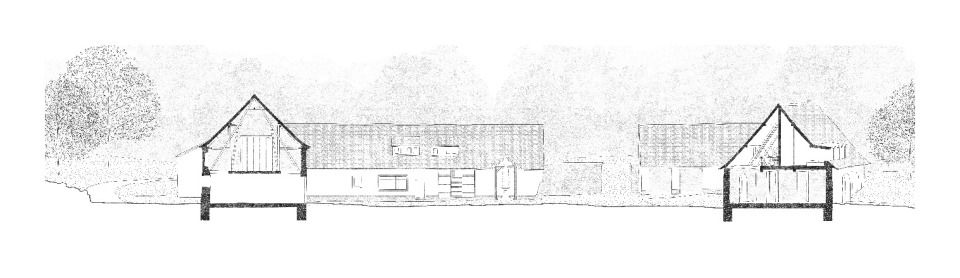

Das Konzept für die Neuprogrammierung des Wasserschlosses in Oberaulenbach ist entscheidend geprägt von der Beobachtung des Kontextes, in den der Ort gebettet ist. Ziel ist es, mangelhafte Infrastruktur zu reparieren, historische Spuren ablesbar zu machen, landschaftliche Qualitäten hervorzuheben und einen Anreiz zu schaffen, das Tal wiederzubeleben. Der neu geschaffene Wanderweg beschäftigt sich mit dem Thema des Wassers. Im ganzen Tal verstreut finden sich Spuren des Wassers, die stets im Zusammenhang mit der Geschichte des Schlosses stehen. So wurden 8 Stationen definiert, die in Artefakte und Orte des Wassers unterteilt wurden. Die Artefakte des Wassers beziehen sich auf den menschlichen Umgang mit dem Element: die Brücke, die Wasserstelle, das Wasserrad, der Kanal und der Brunnen. Sie sprechen keine einheitliche Sprache, sie sind das Abbild einer rationalen Beziehung zum Wasser. Die Artefakte werden restauriert, wiederaufgebaut und neu errichtet, wobei sich dabei alle Elemente an historischen Vorbildern orientieren. Die Orte des Wassers beschreiben natürliche Wasservorkommen im Naturraum: der Bach, die Quelle und der See. Diese sind im Gegensatz zu den Artefakten räumlich ausformulierte Strukturen auf dem Wanderweg. Sie thematisieren jeweils eine Sinneswahrnehmung, die im Zusammenhang mit dem Wasservorkommen steht, an dem sie platziert sind. Sie isolieren, lenken und verstärken die sensorische Erfahrung, die normalerweise in der Natur mit unendlich vielen anderen Eindrücken konkurrieren muss. So sollen diese Orte einen Moment des Innehaltens und der Wertschätzung kreieren.

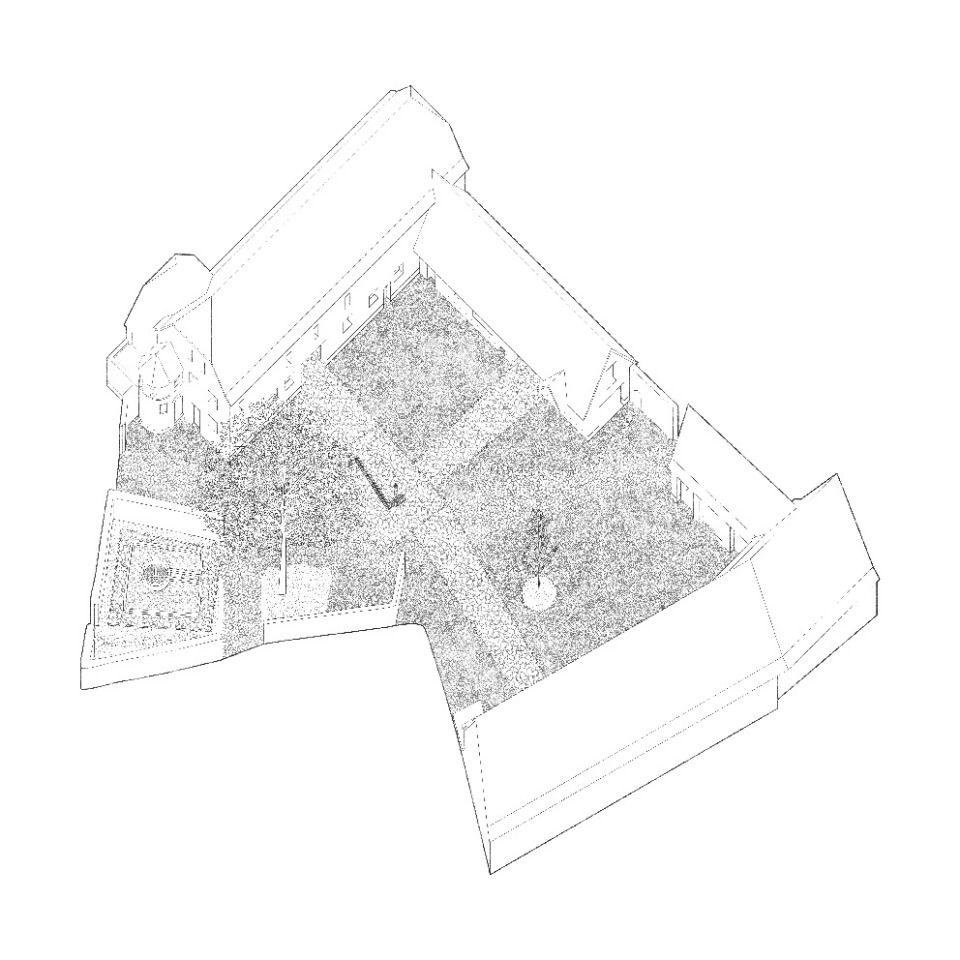

Das Wasserschloss und der Hof werden zum Teil des Wanderweges, sogar zum Teil der Landschaft. Sie selbst sind Fragmente der Entwicklung, ein Produkt der zahlreichen Variablen des Ortes.

Die Gebäude des Hofes werden neu bespielt und so Räumlichkeiten geschaffen, die einen ökologischen Naturtourismus fördern. Das Schloss wird zu einem Ort der Entschleunigung, der Bildung und der Naturerfahrung. Er erfüllt also mehrere Anforderungen und könnte so als Pionierprojekt eine neue Perspektive für den Kulturraum Spessart und dessen Naturräume aufzeigen.

Der Ort, der betrachtet wird, ist das Wasserschloss in Oberaulenbach; ein Gebäudeensemble, gelegen in einem kleinen, malerischen Tal im Spessart. In der Geschichte von Oberaulenbach zeigen die wiederholten, sich abwechselnden Perioden von Verfall und Renovierung, dass das Bewohnen und Nutzen des Anwesens nicht selbstverständlich gewesen ist. Gerade jetzt, in einer Zeit sich stark verändernder Agrarstrukturen und konfrontiert mit den konkreten Auswirkungen des rapide fortschreitenden Klimawandels, erscheint die einzigartige Lage des Schlosses Segen und Fluch zugleich zu sein: Einerseits lässt seine Allein-Stellung mitten im Herzen einer bedrohten Naturlandschaft seine Lage immer wertvoller werden; andererseits setzt die isolierte Lage von Oberaulenbach seinen Nutzungsmöglichkeiten von vornherein enge Grenzen, für deren Erweiterung die bestehende Infrastruktur ertüchtigt und mit hohem administrativen und finanziellen Aufwand an öffentliche Netze anzubinden wäre. Dem Schloss fehlt eine Perspektive. Das außergewöhnliche Bauwerk droht trotz und wegen seiner besonderen Lage und seiner vielschichtigen Historie in Vergessenheit zu geraten. Diese Arbeit versteht sich als Beitrag gegen dieses Vergessen, gegen den drohenden Verlust eines Ortes – und sucht nach Lösungen, um dem Schloss neues Leben einzuhauchen.

Aus dieser Intention gingen Analysen und Dokumentationen hervor, auf deren Grundlage ein respektvoller und wirkungsvoller Ansatz gefunden wurde, der einen Beitrag zur Revitalisierung des Wasserschlosses leisten möchte. Die zentrale Idee des Konzepts ist die Schaffung eines Wanderwegs. Der Weg knüpft dabei an ein bereits vorhandenes Angebot der Kulturwanderwege in der Region an. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die vielfältige Geschichte des Ortes und der Kulturlandschaft zu schaffen und das Tal mitsamt dem Schloss neu zu denken.

Konzept

Das Konzept für die Neuprogrammierung des Wasserschlosses in Oberaulenbach ist entscheidend geprägt von der Beobachtung des Kontextes, in den der Ort gebettet ist. Ziel ist es, mangelhafte Infrastruktur zu reparieren, historische Spuren ablesbar zu machen, landschaftliche Qualitäten hervorzuheben und einen Anreiz zu schaffen, das Tal wiederzubeleben. Der neu geschaffene Wanderweg beschäftigt sich mit dem Thema des Wassers. Im ganzen Tal verstreut finden sich Spuren des Wassers, die stets im Zusammenhang mit der Geschichte des Schlosses stehen. So wurden 8 Stationen definiert, die in Artefakte und Orte des Wassers unterteilt wurden. Die Artefakte des Wassers beziehen sich auf den menschlichen Umgang mit dem Element: die Brücke, die Wasserstelle, das Wasserrad, der Kanal und der Brunnen. Sie sprechen keine einheitliche Sprache, sie sind das Abbild einer rationalen Beziehung zum Wasser. Die Artefakte werden restauriert, wiederaufgebaut und neu errichtet, wobei sich dabei alle Elemente an historischen Vorbildern orientieren. Die Orte des Wassers beschreiben natürliche Wasservorkommen im Naturraum: der Bach, die Quelle und der See. Diese sind im Gegensatz zu den Artefakten räumlich ausformulierte Strukturen auf dem Wanderweg. Sie thematisieren jeweils eine Sinneswahrnehmung, die im Zusammenhang mit dem Wasservorkommen steht, an dem sie platziert sind. Sie isolieren, lenken und verstärken die sensorische Erfahrung, die normalerweise in der Natur mit unendlich vielen anderen Eindrücken konkurrieren muss. So sollen diese Orte einen Moment des Innehaltens und der Wertschätzung kreieren.

Das Wasserschloss und der Hof werden zum Teil des Wanderweges, sogar zum Teil der Landschaft. Sie selbst sind Fragmente der Entwicklung, ein Produkt der zahlreichen Variablen des Ortes.

Die Gebäude des Hofes werden neu bespielt und so Räumlichkeiten geschaffen, die einen ökologischen Naturtourismus fördern. Das Schloss wird zu einem Ort der Entschleunigung, der Bildung und der Naturerfahrung. Er erfüllt also mehrere Anforderungen und könnte so als Pionierprojekt eine neue Perspektive für den Kulturraum Spessart und dessen Naturräume aufzeigen.