Ziel des Projekts ist es, durch gezielte Aufstockungen der Bestandsgebäude im Wohnquartier Schammatwiese qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Neben der Schaffung zusätzlicher Wohnungen entstehen neue halböffentliche Gemeinschaftsbereiche, während die bestehenden Fassaden sowohl gestalterisch aufgewertet als auch energetisch saniert werden.

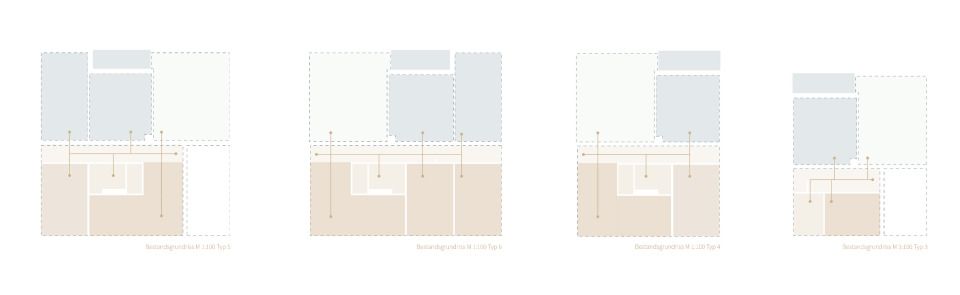

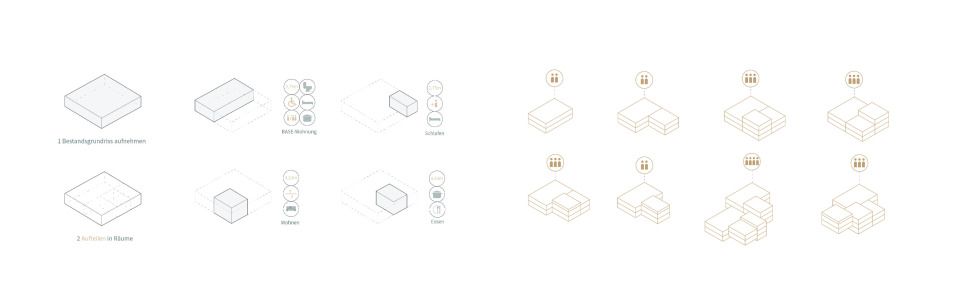

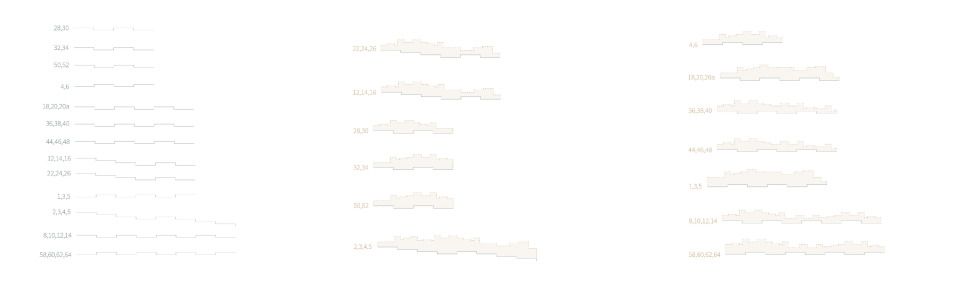

Die Analyse der Bestandsbauten zeigte eine markante, typisierte Kubatur und ein wiederkehrendes Grundrissprinzip: Wohnungen unterschiedlicher Größe folgen einem ähnlichen Raumfluss, wobei zusätzliche Zimmer bei größeren Einheiten einfach angegliedert werden. Durch die Zerlegung der Wohnungen in einzelne Raummodule entsteht ein strukturelles Raster aus tragenden Wänden, das als Grundlage für das neue System dient. Dieses Raster erlaubt es, neue Wohnungen in variabler Größe und Form zu entwickeln, die sich harmonisch in die bestehende Struktur einfügen.

Ein wesentliches Element des Konzepts ist der halbgeschossige Versatz innerhalb der Häuserreihen. Durch differenzierte Raumhöhen können neue, innovative Wohnformen entstehen, die auf die bestehende Topografie reagieren. Gleichzeitig bleibt die ursprüngliche Silhouette der Gebäude erhalten, wodurch sich Alt und Neu zu einem stimmigen Ensemble verbinden. Die Aufstockungen schaffen dabei sowohl private Terrassen als auch gemeinschaftlich nutzbare Außenbereiche.

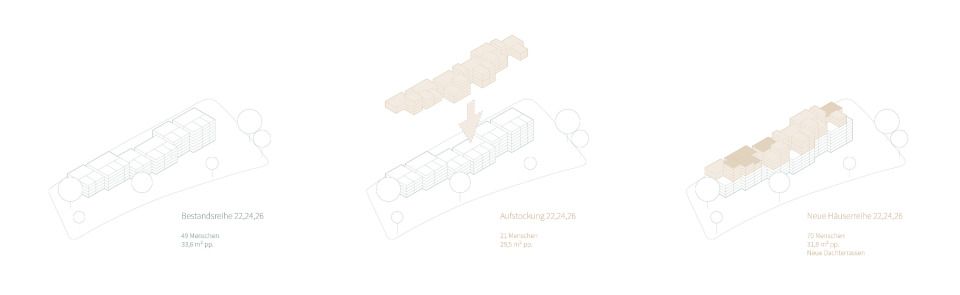

Am Beispiel der Häuserreihe 22, 24 und 26 wird das Prinzip exemplarisch umgesetzt. Dort entstehen acht neue Wohnungen für insgesamt 21 Personen, ausgelegt für Haushalte von zwei bis fünf Personen. Jede Wohnung erhält eine eigene Terrasse, deren Größe sich proportional zur Wohnfläche bemisst. Die Erschließung erfolgt über die erweiterten Bestands-Treppenhäuser.

Der Grundriss der neuen Wohnungen folgt einer klaren Logik: Vom Eingang aus gliedert sich die Abfolge der Räume von gemeinschaftlichen Bereichen hin zu den privaten Zimmern. Durch die gezielte Anpassung der Raumhöhen werden insbesondere Aufenthaltsbereiche wie Ess- und Wohnzimmer räumlich betont. Die Terrassen sind diesen Räumen direkt zugeordnet. Fenster- und Türöffnungen orientieren sich an der bestehenden Fassade, werden jedoch entsprechend der neuen Raumhöhen angepasst.

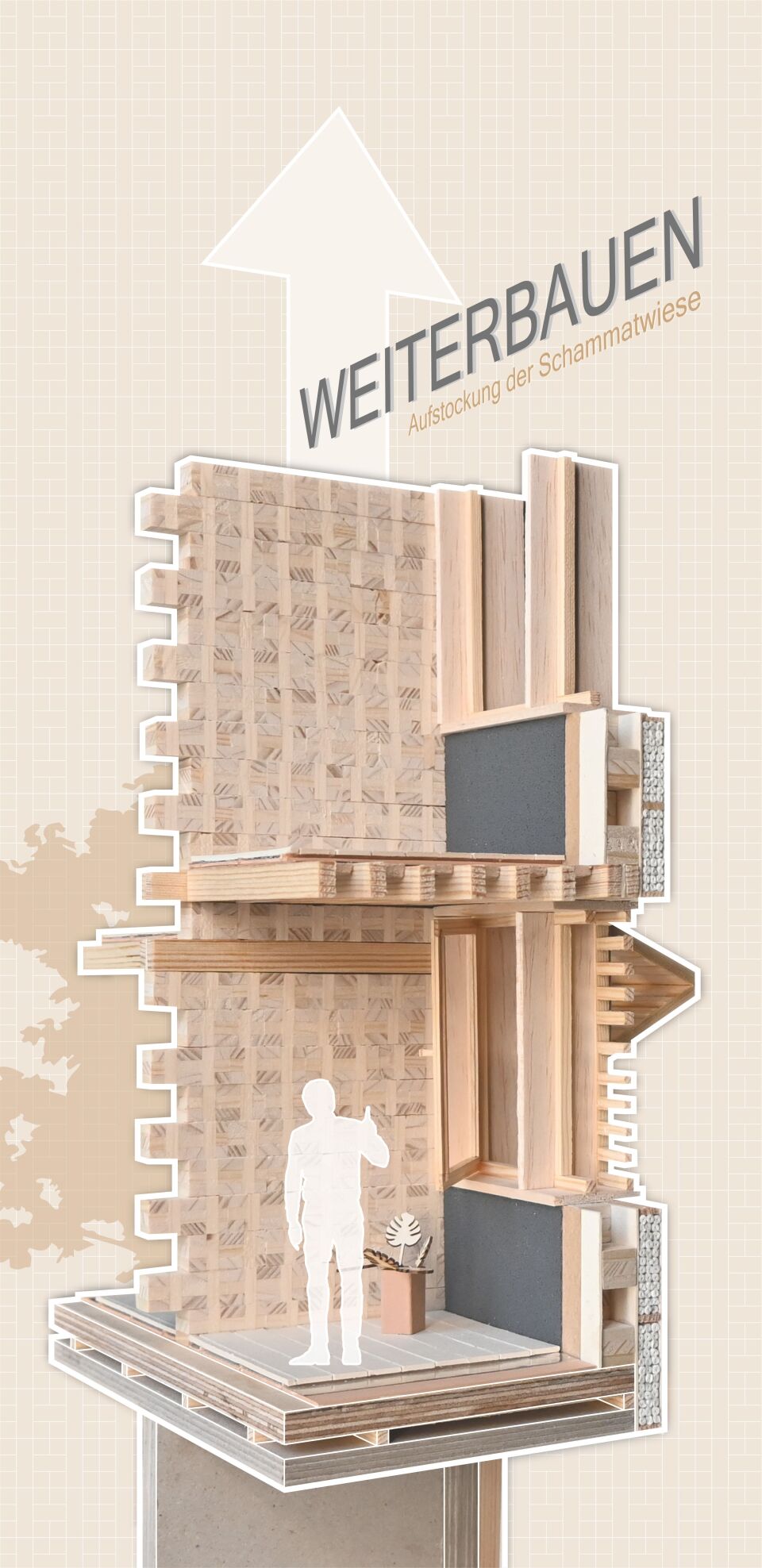

Die bauliche Umsetzung basiert auf einem nachhaltigen Holzbausystem: TRIQBRIQs – stapelbare Holzelemente aus Kalamitätsholz – bilden die tragenden Wände. Ergänzt werden sie durch Decken aus Lehmsteinen, die gemeinsam mit einem Lehmputz für ein angenehmes Raumklima sorgen. Die Fassaden sind mit Kalkputz auf Schilfrohrdämmung versehen – ein System, das auch zur Sanierung der Bestandsfassaden verwendet wird. So entsteht ein monolithischer Gesamteindruck, bei dem die variablen Öffnungen als prägende Gestaltungselemente in Erscheinung treten.

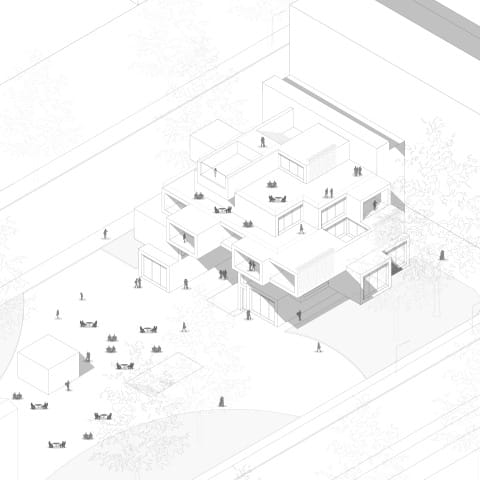

Zur Schaffung barrierefreier Wohnangebote ist zusätzlich ein Neubau vorgesehen. Dieser bietet einerseits eine moderne und rollstuhlgerechte Umzugsoption für bestehende Bewohner:innen, andererseits fungiert er als sozialer Treffpunkt des Quartiers. Im Erdgeschoss befinden sich Gemeinschaftseinrichtungen, ein Café und ein Büro für die Quartiersverwaltung. In den oberen Geschossen entstehen kleine Wohneinheiten für Einzelpersonen oder Paare sowie gemeinschaftliche Wohnformen mit geteilten Küchen-, Wohn- und Sanitärbereichen. Erschlossen wird der Neubau über ein zentrales Atrium. Konstruktiv folgt er dem gleichen nachhaltigen Prinzip wie die Aufstockungen, wird jedoch in den oberen Etagen durch eine Holzlattung ergänzt, um eine gestalterische Differenzierung zum öffentlichen Sockelgeschoss zu erzeugen.

Die Analyse der Bestandsbauten zeigte eine markante, typisierte Kubatur und ein wiederkehrendes Grundrissprinzip: Wohnungen unterschiedlicher Größe folgen einem ähnlichen Raumfluss, wobei zusätzliche Zimmer bei größeren Einheiten einfach angegliedert werden. Durch die Zerlegung der Wohnungen in einzelne Raummodule entsteht ein strukturelles Raster aus tragenden Wänden, das als Grundlage für das neue System dient. Dieses Raster erlaubt es, neue Wohnungen in variabler Größe und Form zu entwickeln, die sich harmonisch in die bestehende Struktur einfügen.

Ein wesentliches Element des Konzepts ist der halbgeschossige Versatz innerhalb der Häuserreihen. Durch differenzierte Raumhöhen können neue, innovative Wohnformen entstehen, die auf die bestehende Topografie reagieren. Gleichzeitig bleibt die ursprüngliche Silhouette der Gebäude erhalten, wodurch sich Alt und Neu zu einem stimmigen Ensemble verbinden. Die Aufstockungen schaffen dabei sowohl private Terrassen als auch gemeinschaftlich nutzbare Außenbereiche.

Am Beispiel der Häuserreihe 22, 24 und 26 wird das Prinzip exemplarisch umgesetzt. Dort entstehen acht neue Wohnungen für insgesamt 21 Personen, ausgelegt für Haushalte von zwei bis fünf Personen. Jede Wohnung erhält eine eigene Terrasse, deren Größe sich proportional zur Wohnfläche bemisst. Die Erschließung erfolgt über die erweiterten Bestands-Treppenhäuser.

Der Grundriss der neuen Wohnungen folgt einer klaren Logik: Vom Eingang aus gliedert sich die Abfolge der Räume von gemeinschaftlichen Bereichen hin zu den privaten Zimmern. Durch die gezielte Anpassung der Raumhöhen werden insbesondere Aufenthaltsbereiche wie Ess- und Wohnzimmer räumlich betont. Die Terrassen sind diesen Räumen direkt zugeordnet. Fenster- und Türöffnungen orientieren sich an der bestehenden Fassade, werden jedoch entsprechend der neuen Raumhöhen angepasst.

Die bauliche Umsetzung basiert auf einem nachhaltigen Holzbausystem: TRIQBRIQs – stapelbare Holzelemente aus Kalamitätsholz – bilden die tragenden Wände. Ergänzt werden sie durch Decken aus Lehmsteinen, die gemeinsam mit einem Lehmputz für ein angenehmes Raumklima sorgen. Die Fassaden sind mit Kalkputz auf Schilfrohrdämmung versehen – ein System, das auch zur Sanierung der Bestandsfassaden verwendet wird. So entsteht ein monolithischer Gesamteindruck, bei dem die variablen Öffnungen als prägende Gestaltungselemente in Erscheinung treten.

Zur Schaffung barrierefreier Wohnangebote ist zusätzlich ein Neubau vorgesehen. Dieser bietet einerseits eine moderne und rollstuhlgerechte Umzugsoption für bestehende Bewohner:innen, andererseits fungiert er als sozialer Treffpunkt des Quartiers. Im Erdgeschoss befinden sich Gemeinschaftseinrichtungen, ein Café und ein Büro für die Quartiersverwaltung. In den oberen Geschossen entstehen kleine Wohneinheiten für Einzelpersonen oder Paare sowie gemeinschaftliche Wohnformen mit geteilten Küchen-, Wohn- und Sanitärbereichen. Erschlossen wird der Neubau über ein zentrales Atrium. Konstruktiv folgt er dem gleichen nachhaltigen Prinzip wie die Aufstockungen, wird jedoch in den oberen Etagen durch eine Holzlattung ergänzt, um eine gestalterische Differenzierung zum öffentlichen Sockelgeschoss zu erzeugen.