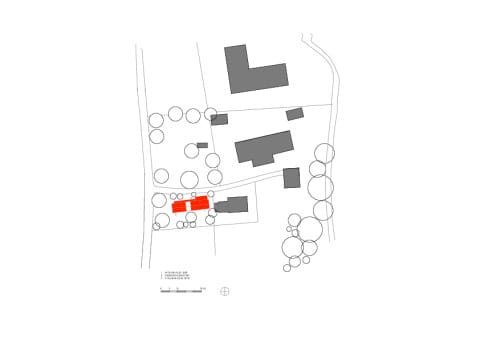

Anfang der 1990er Jahre war das Wohnhaus in der anonymen Sprache ländlicher Wirtschaftsbauten inmitten einer Obstbaumwiese am Rande eines Weilers errichtet worden. Der achtsame Umgang mit der landschaftlichen Umgebung und dem Ensemble am Ortsrand und die Kontinuität der Nutzung für das bestehende Wohnhaus waren wichtige Prämissen für die Entwurfskonzeption zum Bau eines Atelierhauses zur Zusammenführung von Wohnen und Arbeiten.

Die erstrebenswerte Nachverdichtung bedeutet einen zukunftsfähigen, nachhaltigen Umgang mit dem Grundstück mit überzeugender Integration in die Übergangssituation zum öffentlichen Raum am Ortsrand. Mit der neuen Mischnutzung entfallen die Wege zwischen Wohnen und dem bisherigen Mietatelier der Bauherrin.

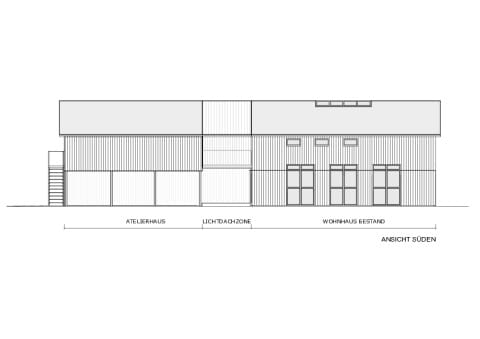

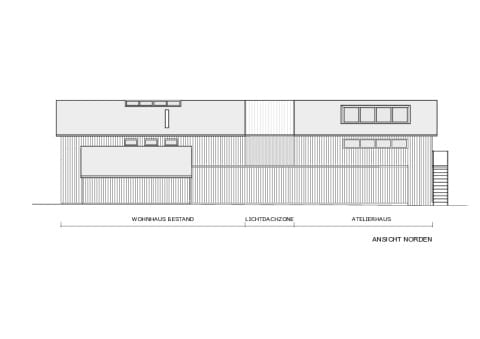

Der Bestandsbau sollte so in das Projekt integriert werden, dass Bestand und Neubau zu einer Einheit werden. Es ging nicht darum, das Alte und das Neue additiv nebeneinander zu stellen, sondern als gemeinsames Ganzes weiterzudenken. Der zeitgemäße architektonische Ausdruck baut auf Bewährtem auf. Idee war es, durch eine profilgleiche Erweiterung des bestehenden Wohnhauses einen kompakten, langestreckten Baukörper - in Anlehnung an die ländlichen, regionalen Bauformen - herzustellen. Maßvolle Angemessenheit kennzeichnet die einfache Gebäudestruktur - mit Adaptierbarkeit des Atelierhauses für eine mögliche künftige Wohnnutzung (Haustechnik vorgerüstet). Nachhaltige Holzbauweise und unkomplizierte technische Ausstattung stehen für ökonomische Nachhaltigkeit, einfache Benutzbarkeit und Langlebigkeit.

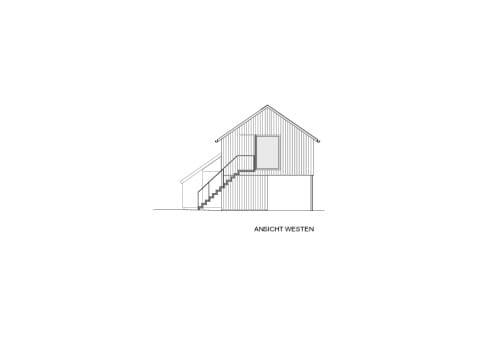

Das Weiterbauen auf der Westseite des Wohnhauses durfte die Qualität des Bestandes nicht gefährden und erforderte eine besonders einfühlsame Reaktion - schafft doch die Westorientierung des bestehenden Solitärbaus mit Ausblick und Besonnung einen hohen Wohnwert.

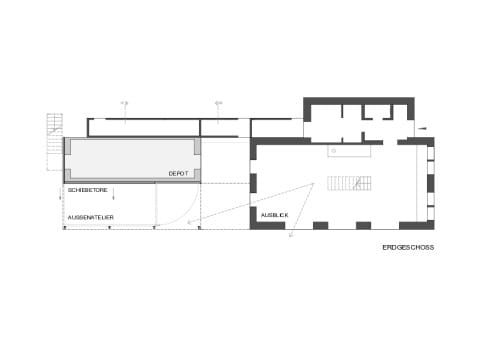

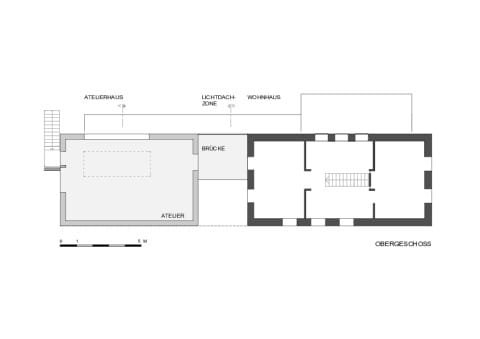

Dem Lichtdachbereich, der quasi als breite Trennfuge den Zwischenraum gegenüber dem Bestand markiert, kommt eine besondere Bedeutung zu: Die Trennfuge ist zugleich das Verbindungselement der beiden Baukörper - durch die komplett transparente Dachdeckung fällt das Licht durch den Gitterrostbelag einer Verbindungsbrücke im Obergeschoß bis ins Erdgeschoss. Durch das weit zurückgesetzte Bauvolumen des Neubaus im Erdgeschoss bleiben Belichtung und Ausblick im Erdgeschoß des Bestands maximal erhalten.

Das weit auskragende Obergeschoß schafft im Erdgeschoß einen großen überdeckten Bereich (Außenatelier) mit daran anschließendem Depot. Mit mehreren Schiebeelementen können in diesem Freibereich verschiedene räumliche Situationen hergestellt werden. In Verbindung mit dem im Obergeschoß angebrachten fassadenbündigen Faltschiebeelement kann die Fassade des Westgiebels komplett geschlossen werden - in der Erscheinung gleich den freistehenden Stadeln der Umgebung.

Das Atelier nimmt das komplette Obergeschoß ein - die Hauptbelichtung erfolgt über ein großes Fenster in der nach Norden orientierten Dachfläche. Der Zugang ins Atelier führt über eine einläufige Außentreppe – auch über die Verbindungsbrücke sind Atelier und Wohnhaus funktional verbunden.

Der Materialwechsel in der Dachdeckung markiert die verschiedenen Baustufen und macht das, was neu hinzukommt, sichtbar. Gleichzeitig schaffen die Fortführung der Materialität der Fassade - raue, anthrazitfarbene Holzschalung - und der Proportionen einen homogenen Gesamteindruck. Die Stützenabstände beim Neubau sind aus dem Bestand heraus entwickelt - sie übernehmen die Proportionen der Fenstergliederungen des Bestands und führen ihren Rhythmus fort.

Die wohltuend anonyme Architektur des Bestands erhält durch die behutsame Erweiterung eine Wertschätzung: Durch das kreative Konzept für die räumliche und funktionale Erweiterung wird die Qualität des Bestandsgebäudes nicht beeinträchtigt sondern bereichert. Das neue Atelierhaus fügt sich ganz selbstverständlich an die bestehende Substanz an und tritt dennoch in spannungsvollen Dialog zum Bestand.