Fazit

Das vorliegende Projekt zeichnet sich beispielhaft durch einen respektvollen und nachhaltigen Umgang mit bestehenden städtebaulichen bzw. ländlichen Strukturen und deren Gebäudebestand aus. Im Projekt wird das architektonische Konzept konsequent und durchgängig in Raum, Konstruktion und Materialität durchgesetzt. Die Umsetzung erfolgt in ökologischer Holzbauweise verbunden mit regenerativer Heizenergieerzeugung. Durch die punktuellen und sensiblen Eingriffe in die bestehende Architektur konnte das Projekt mit vergleichsweise geringem Budget umgesetzt werden, auch deshalb da die Bauweise viele Möglichkeiten für Eigenleistung bot.

Lage

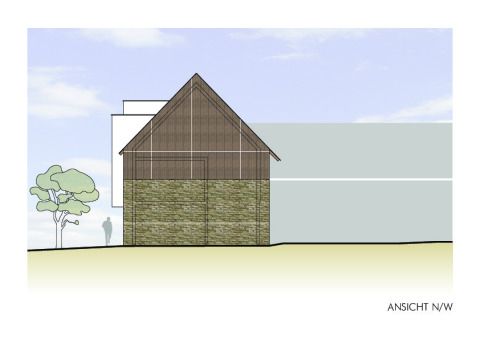

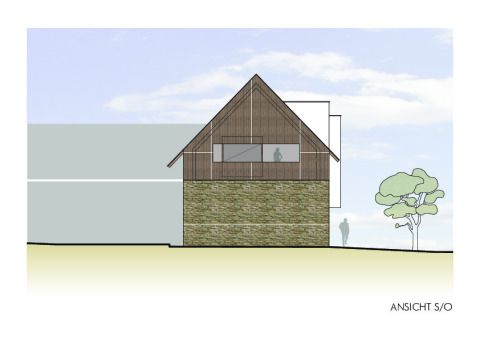

das Projekt ist am nördlichen Kaiserstuhl ca. 3 km vom Rhein entfernt in der Gemeinde Wyhl gelegen. Das Grundstück grenzt im Süden an die Ortsdurchfahrt an. Im Norden endet die Bebauung des großzügigen Grundstückes in einem großen, als Wiese angelegten Garten. Die Scheune ist auf der Ost- und Westseite in regional-typischer Weise grenzständig und L-förmig hinter dem Wohnhaus angegliedert.

Ausgangssituation/ Planungsaufgabe

Zum Planungsbeginn waren auf dem Anwesen das elterliche Wohnhaus und die seinerzeit ungenutzte Scheune vorhanden. Das Wohnhaus war im Erdgeschoss bewohnt. Das Obergeschoss wurde nur temporär genutzt.

Nach abgeschlossenem Studium und Eingliederung in die Arbeitswelt in der Region entschlossen die Bauherren, sich im elterlichen Anwesen niederzulassen. Die Planungsoption bestand im Obergeschoss des bestehenden Wohnhauses sowie in der leerstehenden Scheune.

Konzept

Entgegen bestehender Einschätzungen, die Scheune abzubrechen, um an deren Stelle einem Neubau Platz zu schaffen, stand schon nach der ersten Begehung fest, dass der Reiz des Projektes vor allem in dem beeindruckenden tektonisch strukturierten Scheunengebäudes liegt, dessen großzügiges Volumen Raum für Kreativität einräumte.

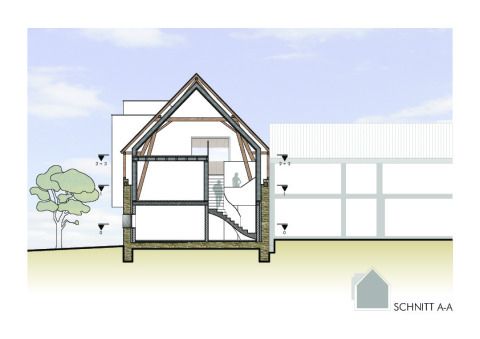

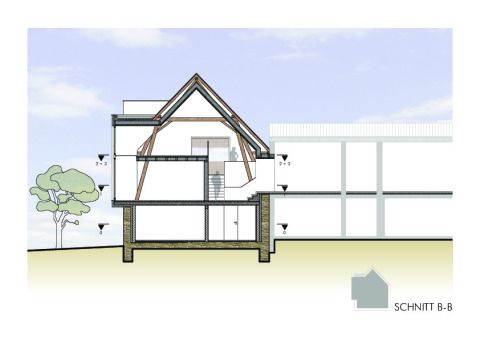

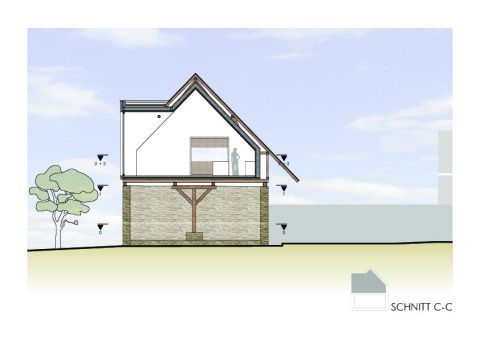

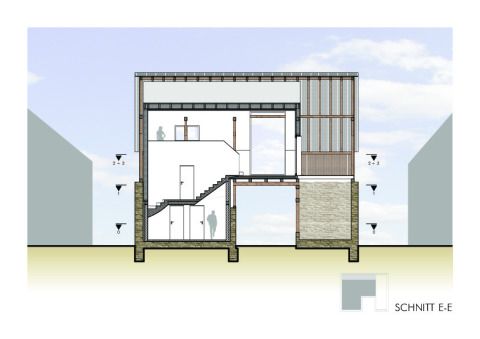

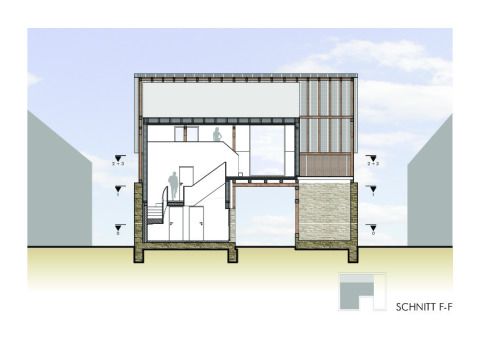

Oberste Priorität für die Planung und Umsetzung war, die ursprüngliche Konstruktion der Scheune im Kern zu erhalten und nur punktuell durch statisch notwendige Eingriffe zu ergänzen. Der Anspruch des Projektes bestand darin, den Charme der Scheunenhülle aufrecht zu erhalten und durch Neues zu erweitern. So wurde in konsequenter Weise der Hülle ein Kern zugefügt. Ein „Haus im Haus“.

Durchschreiten

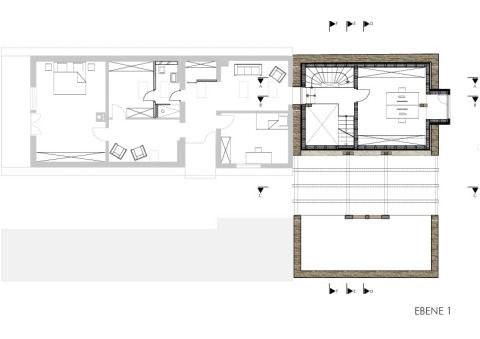

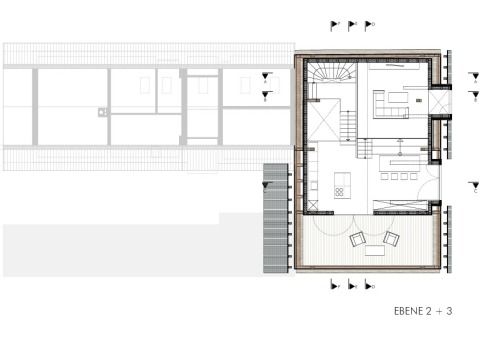

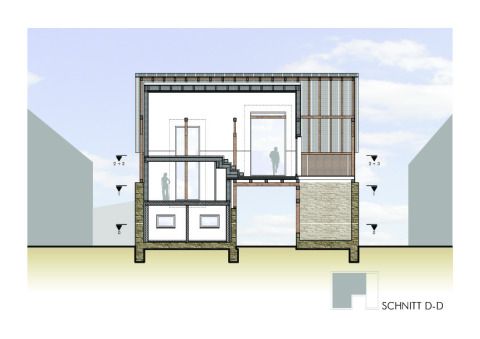

Das Grundstück wird vom Süden erschlossen. Die schmale, vom bestehenden Wohnhaus und von eingeschossigen Schuppen gebildete Hofdurchfahrt, führt direkt unter die ehemalige Tenne der Scheune. Von dort aus wurde der neue, separate Eingang in den ehemaligen Stalleingang integriert. Hinter den Stallmauern liegt in einem neuen Kern zentral die Eingangshalle. Sie öffnet sich nach oben bis unter das Scheunendach. Eine mehrfach gewendelte Treppenanlage mit Verbindungsbrücken und Stegen windet sich durch das Scheunenvolumen nach oben und erschließt die 5 Ebenen des Grundrisses. Im Erdgeschoss befinden sich ein Waschraum sowie ein Gästebad mit Blick durch die alten Stallfenster in den Garten. Eine Ebene darüber befindet sich ein Gästezimmer wenig höher im Volumen des Obergeschosses des bestehenden Wohnhauses sind die Schlafräume angeordnet. Ebene 4 und 5 liegen offen im Scheunenvolumen. Hier sind die Wohnräume angeordnet und über eine Tribüne miteinander verbunden.

Technik

Das Projekt wurde weitestgehend in Holzbauweise umgesetzt. Nur im Erdgeschoss, wo die typischen Feuchtigkeitsprobleme in den Bruchsteinmauern vorzufinden sind wurde der innere Kern gemauert und mit einer regulierenden Perlitschüttung kerngedämmt.

im Zuge der Umbaumaßnahmen wurde für das gesamte Anwesen eine zentrale Holzpellet-Heizanlage eingebaut. In der bestehenden Wohnung sind die elektrischen Nachtspeicheröfen durch Heizkörper ersetzt worden. Im gesamten neuen Wohnraum und im sanierten Wohnraum im Obergeschoss des bestehenden Gebäudes wurde eine Fußbodenheizung in den geglätteten Betonboden eingebaut sowie einige Betonbauteile kerntemperiert.

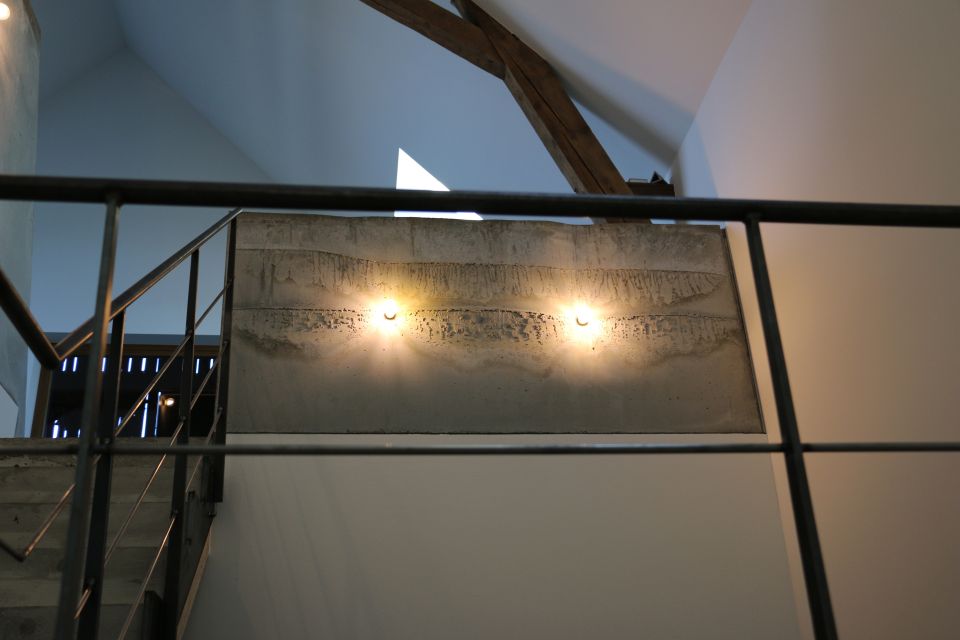

Materialität

In der Materialität der Umsetzung wurde der Ursprünglichkeit des Scheunengebäudes Rechnung getragen. Dem historisch hervortretenden Konstruktionsholz der Scheune sind im Kern zwei Materialien entgegengebracht. Vorherrschend im ganzen Raum ist der Beton in einer sehr handwerklich einfachen Art sichtbar. Den neutralen Hintergrund bilden die weißen glatten Wände. Metallteile aus naturbelassenem Schwarzstahl ergänzen die Materialkomposition.