Bei der Architektenwahl gab eine Stadtvilla in Reinbek bei Hamburg (Häuser des Jahres 2013) den Ausschlag. Die dort umgesetzte moderne Bauweise, die skulpturale Architektur und nicht zuletzt die Konstruktion in Holzelementbauweise entsprachen den Vorstellungen für das Ersatzgebäude.

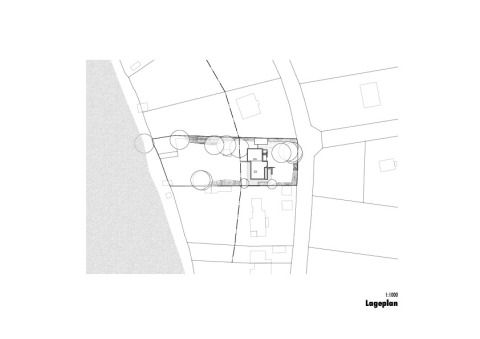

Die langjährigen Erfahrungen mit dem Grundstück konnten in die Konzeptfindung eingebracht werden. Die Bauherrenschaft wusste genau, welche Qualitäten erhalten werden sollten. Dazu gehörte auch, wo Terrassen optimal im Verhältnis zur Sonne und im Schutz vor dem Wind angelegt, wo Einblicke verhindert und Ausblicke geschaffen werden sollten.

Der Entwurf versucht die Qualitäten des Außenraums ins Haus hinein zu ziehen. Gleichzeitig strebt er eine Bodenständigkeit an, die dem genius loci entspricht. Architektonisch gibt es in der Nachbarschaft kaum Anhaltspunkte, an die man hätte anknüpfen können. Insofern bilden Bauwerk und Garten einen eigenen Ort: in seiner Geste zurückhaltend, auf den zweiten Blick aber besonders.

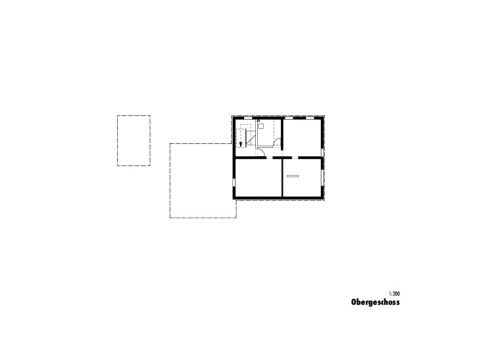

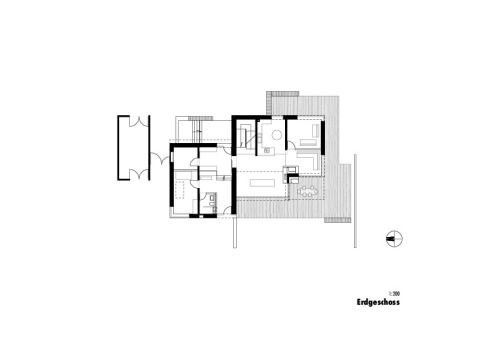

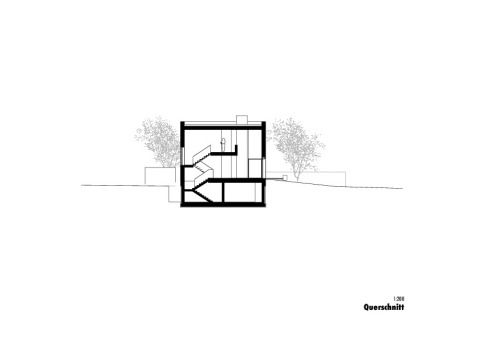

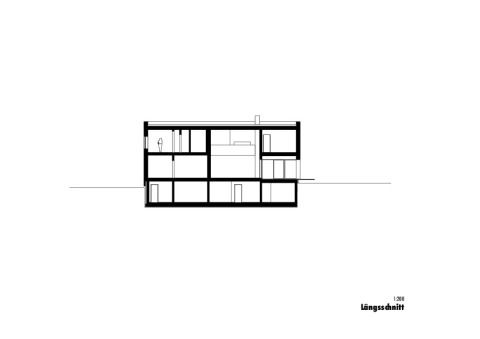

Zwei leicht gegeneinander verschobene Baukörper bilden die Grunddisposition. Sie bilden jeweils Rücksprünge für Eingang und Terrassen. Im Inneren definieren sie Nutzungszonen. Im EG nimmt der nördliche Kubus Diele und Gästebereich auf, im südlichen sind Küche, Ess- und Wohnräume angeordnet. Im OG bildet der Nordtrakt die "Jugendherberge", der Elternbereich ist am anderen Ende im Südtrakt verortet. In der Mitte, über dem Esstisch, verbindet ein Luftraum die Etagen.

In Spannung zur Konstruktionsweise stand die Vorliebe des Bauherrn für den norddeutschen Backstein, der auch das vorwiegend verwendete Fassadenmaterial in Timmdorf darstellt. Ein Holzhaus mit Klinkern zu verblenden, ist technisch möglich, wird auch vielfach gemacht. Seitens der Architekten gab es aber den Vorbehalt, dass das nicht materialgerecht sei. Schließlich fand sich ein Stein, der ähnlich wie Dachziegel auf einer Holzlattung aufgehängt wird. Das war die Lösung. Eine Außenwand mit besten Wärmedämmqualitäten, schnell aufzubauen, ökologisch sehr gut zu vertreten und mit einer wertigen Oberfläche. Gebaut wurde die Fassade vom selben Zimmermann, der auch die Holzkonstruktion hergestellt hat.

"In der Struktur der Außenwände sind die Fenster- und Türöffnungen passgenau eingeschnitten, wobei dünne, wie mit dem Messer gezogenen Leibungen aus Metall die Öffnungen und Fassadenflächen gegeneinander abgrenzen... - alles planerische und handwerkliche Präzisionsarbeit, die dem sauberen Fassadenbild zugutekommt." *

Innen prägen weiße bis pastellfarbene Wände, dunkle Stein- und Holzböden, Schwarzstahleinbauten und die unverkleidet belassenen Brettstapeldecken den Raumeindruck. In Teilen ist der Fassadenstein bis in die Innenräume hineingezogen. Das verstärkt die skulpturale Wirkung des Bauwerks.

Das energetische Konzept geht von einer Optimierung der opaken und transparenten Fassadenflächen und einer guten Dämmung (U-Wert 0,212 W/m2K) aus. Das Haus hat eine Gas-Brennwertheizung. Warmwasser wird elektrisch produziert. Das wurde im Hinblick auf die Nutzung als Ferienhaus für die flexibelste und wirtschaftlichste Lösung befunden. Eine PV-Anlage dient als zusätzliche Stromquelle. Kurzfristig (z.B. zur Überbrückung der trägeren Fußbodenheizung) wird der Kamin befeuert.

Im unmittelbaren Umfeld des Gebäudes nimmt die Gartengestaltung die Hochbauarchitektur auf und verlängert ihre Orthogonalität in die Flächen und Fassungen. Auch in der Materialität werden Bezüge zum Gebäude gesucht. Zum See hin befreit sich die Landschaftsplanung. Die Linien werden weicher, Elemente des alten Gartens integriert.

* Jury des Deutschen Fassadenpreises 2018 für Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden