ARCHITEKTONISCHES VERSTÄNDIS:

Das Konstrukt eines Gebäudes muss Unterschiedlichstes leisten: Nutzung und Funktion müssen gegeben sein, Atmosphären geschaffen sowie der Einfluss auf Umwelt, Gesellschaft und Mensch berücksichtigt und bewusst formuliert werden. Ein gestalterisches Gleichgewicht ist dabei ausschlaggebend. Außerdem beinhaltet die Architektur einen wichtigen zeitlichen Aspekt: Sie muss voraus denken, in der Gegenwart nutzbar sein und gleichzeitig auf lokale Gegebenheiten und Historien Rücksicht nehmen.

AUFGABE:

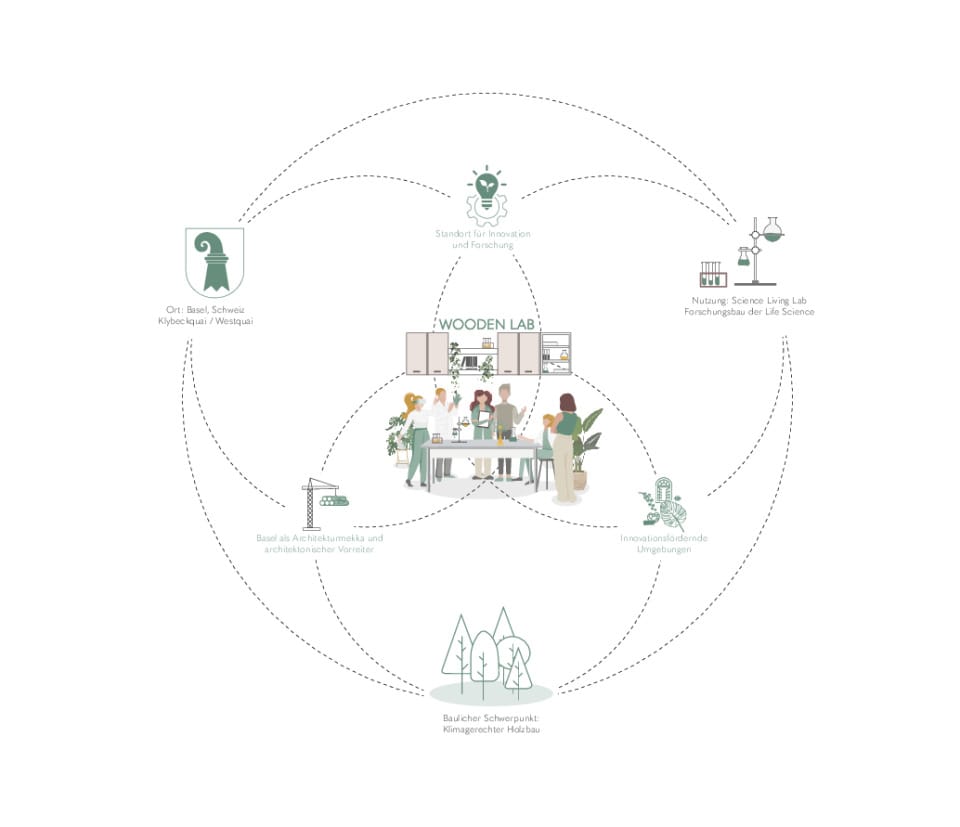

Der Entwurf "Wooden Lab" soll als Impuls dienen und dieses Gleichgewicht abbilden:

Erkenntnisse und neue Anforderungen sollen mit einer zukunftsfähigen Anpassbarkeit kombiniert werden. Die Berücksichtigung von Materialien und Raum, Nutzung und Atmosphäre sowie Innovation und Technologie steht dabei im Fokus. In diesem Zuge soll der Entwurf mit dem expliziten Schwerpunkt des Holzbaus gestaltet und über die Nutzung mit innovativem Leben gefüllt werden. Anlass dieses Entwurfes ist zum einen der aktuelle Wandel des Bausektors sowie die damit zusammenhängende Diskussion zum Potenzial des Holzbaus.

Das Projekt „Wooden Lab“ steht für Forschung und Innovation und soll als Zentrum in diesem Bereich Impulse für die Gestaltung von Morgen bieten.

STANDORT:

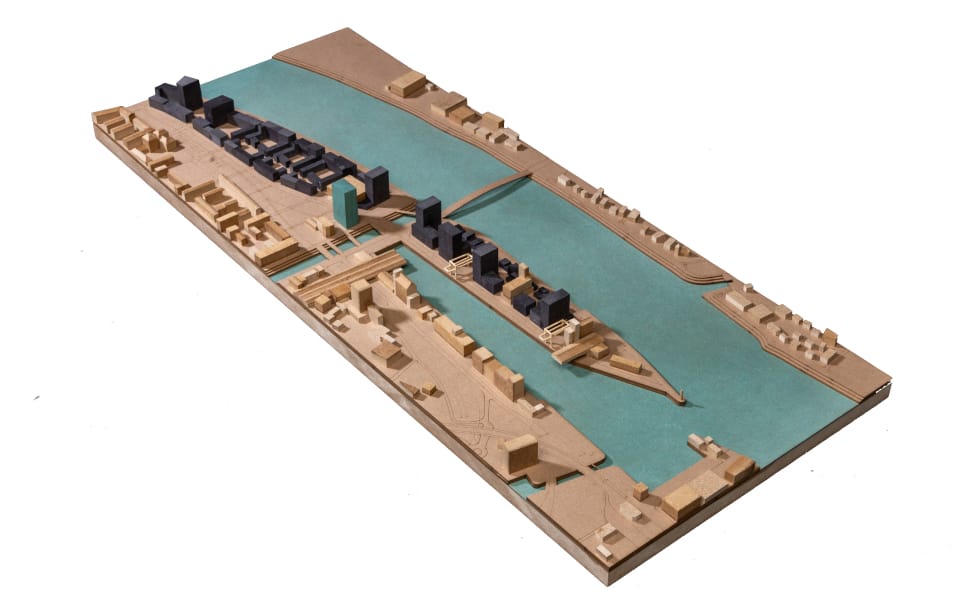

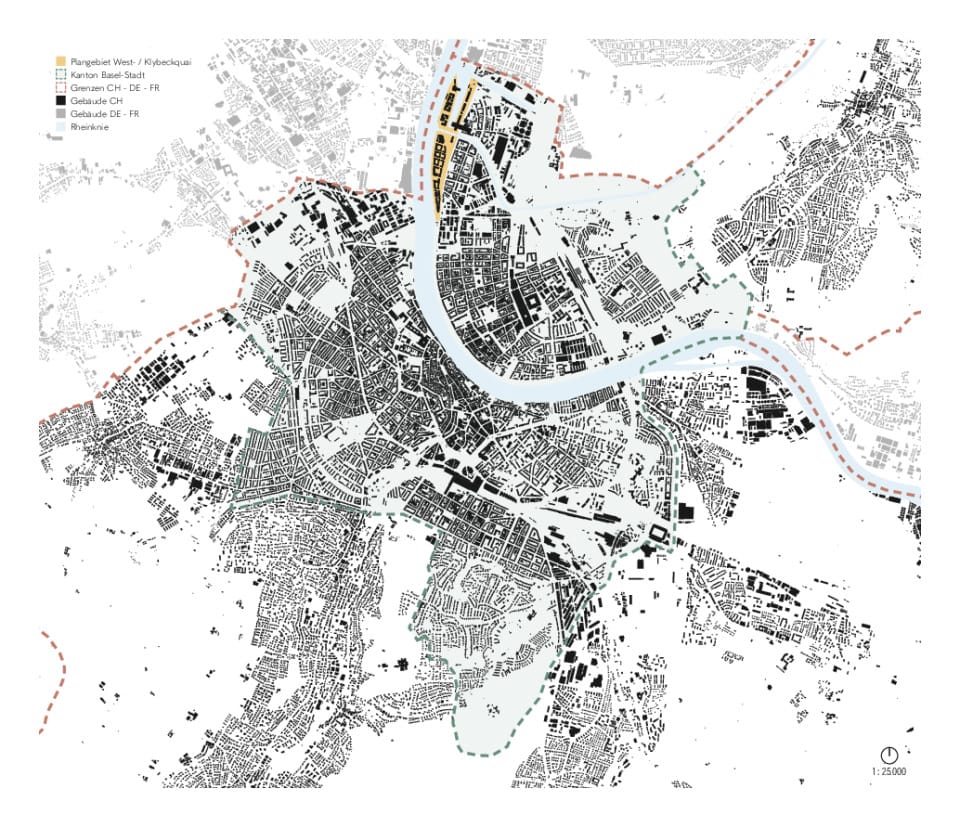

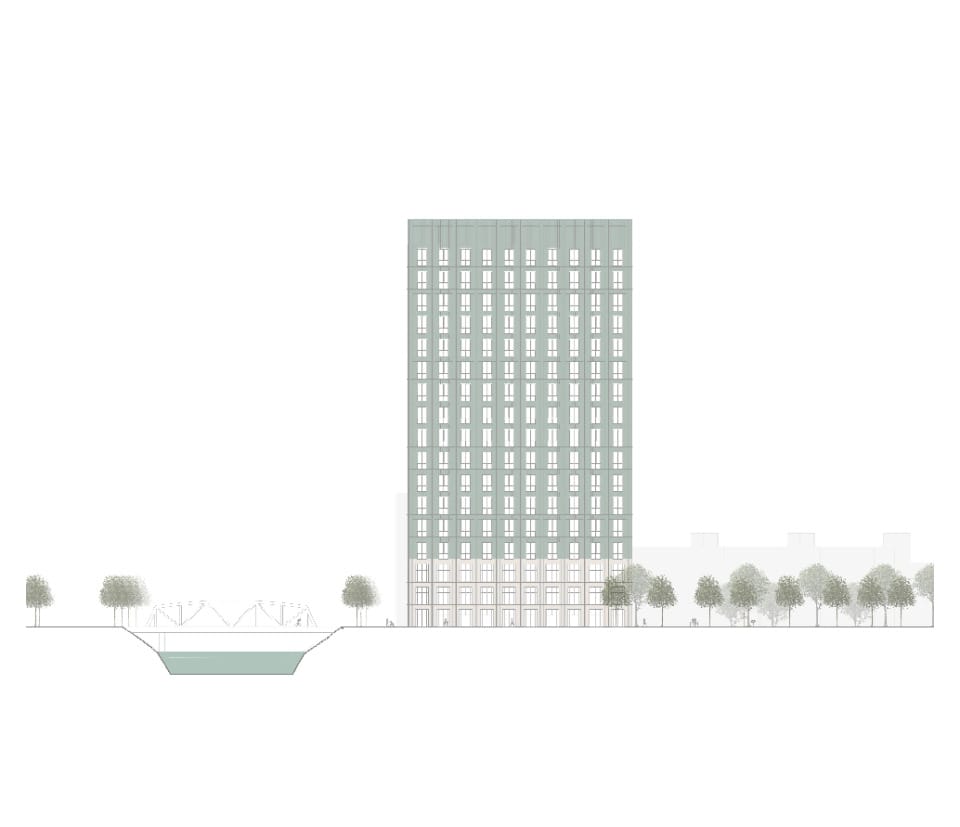

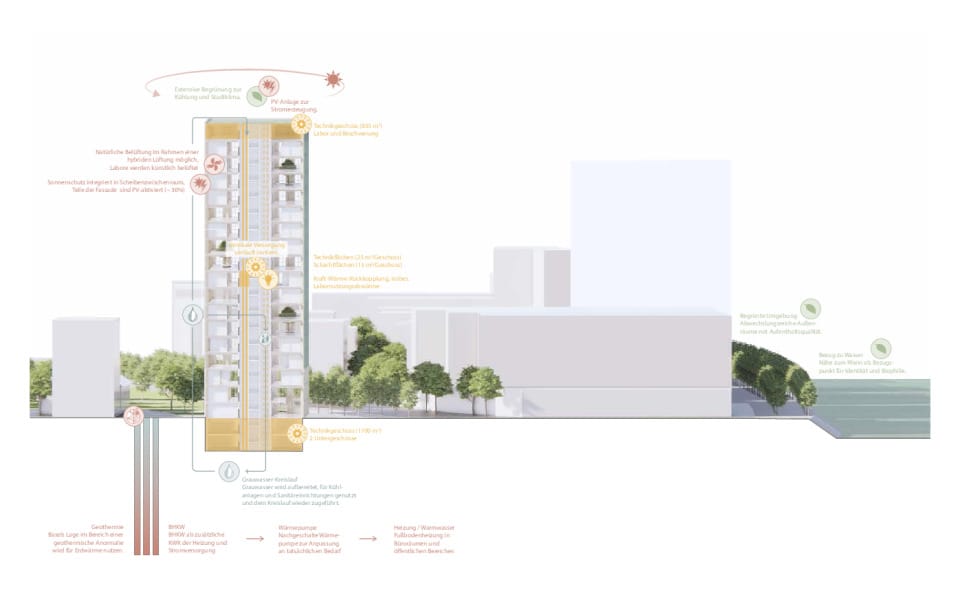

Verortet wird das Gebäude im Kanton Basel-Stadt in der Schweiz, unmittelbar am Dreiländereck zu Deutschland und Frankreich. Dort entsteht im Zuge der Entwicklung "Klybeck-/Westquai" direkt am Rhein ein neues Quartier, in welchem die Thematiken von Forschung, Innovation und Weiterdenken bereits angedacht sind. Trinationale Gestaltungsaspekte wie insbesondere die Verbindungsachsen am Rhein sowie nachbarschaftliche Konzepte werden sowohl in der Quartiersentwicklung wie auch in der Gebäudegestaltung berücksichtigt.

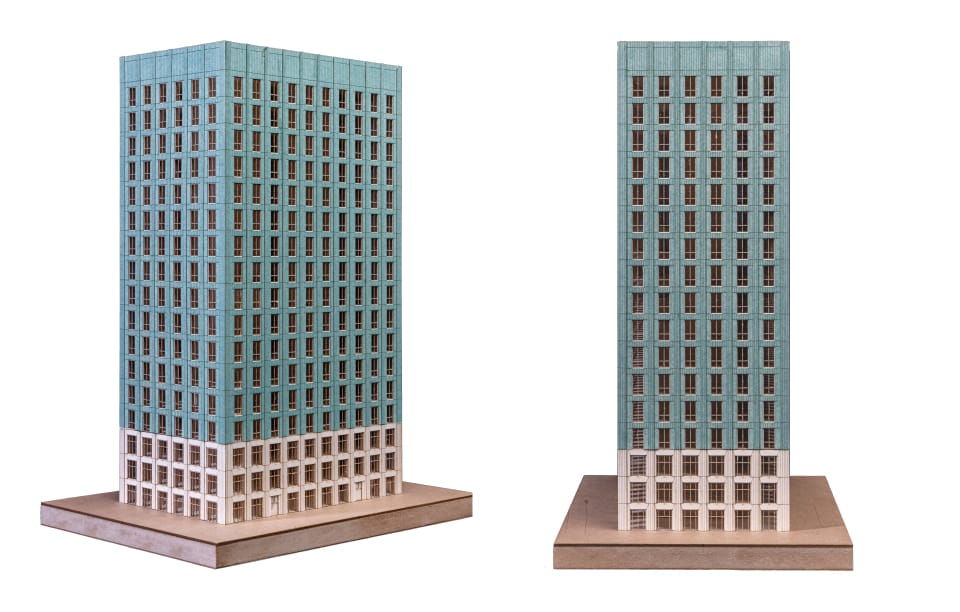

Städtebaulich fügt sich die Forschungseinrichtung als Hochpunkt und rahmender Abschluss des neuen Gleisparks im nordwestlichen Teil Basels ein. Die direkte Nähe zum Hafenbetrieb und zur Historie des Ortes wird über die metallische Fassade und Farbgebung wieder aufgegriffen.

ENTWURFSSTRATEGIE - INNOVATIONSFÖRDERNDE UMGEBUNG:

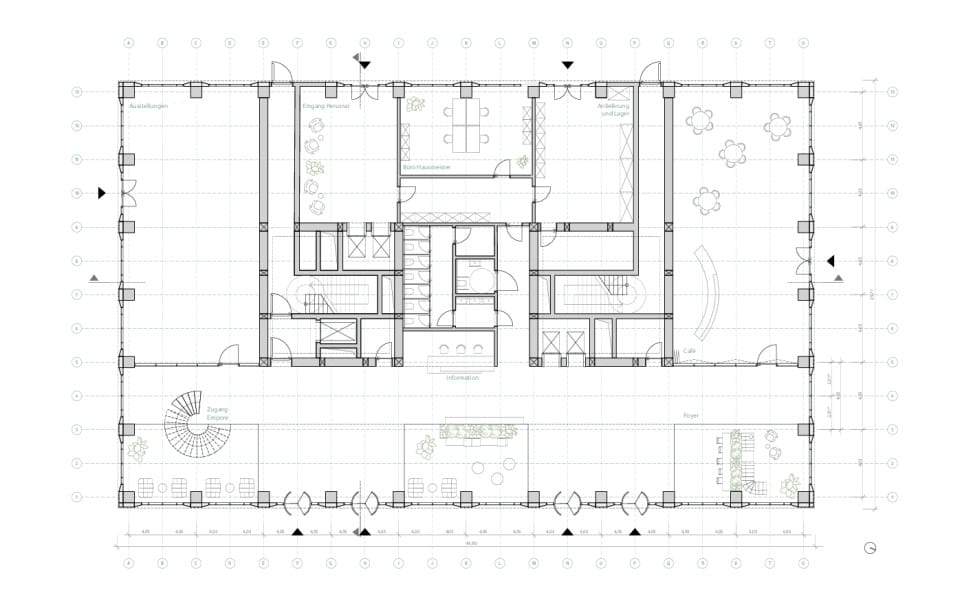

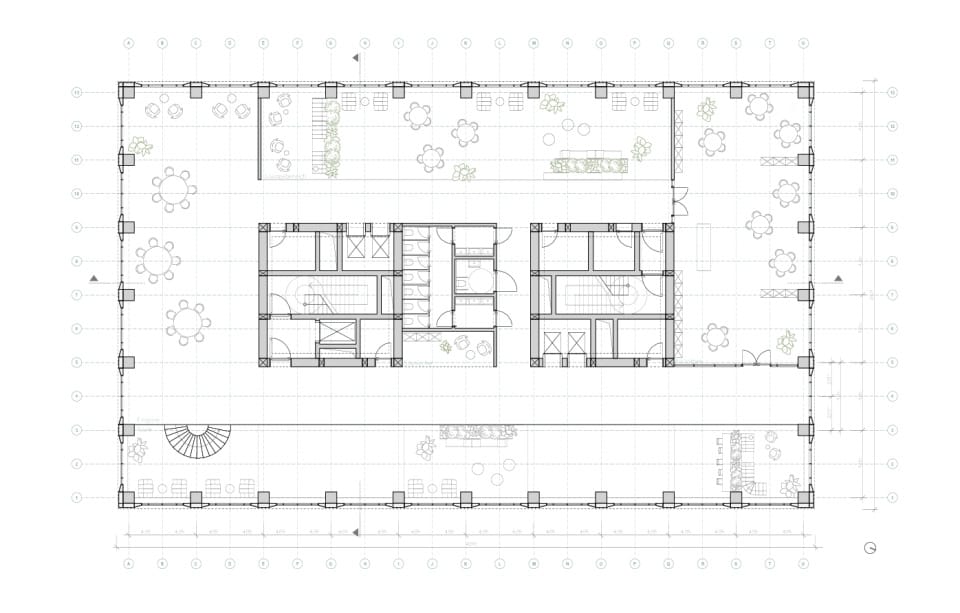

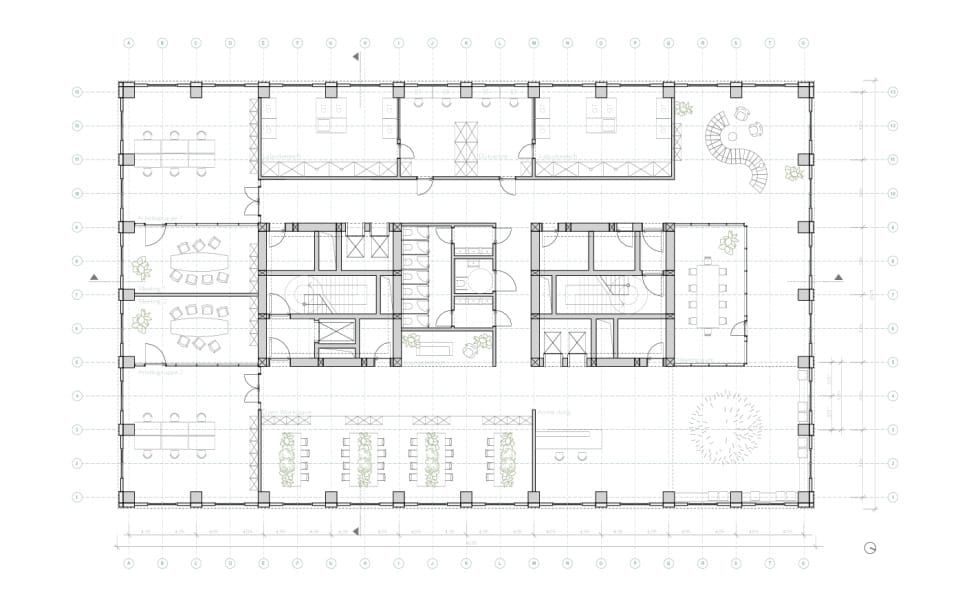

Im Sockelbereich des Wooden Labs befinden sich Austauschflächen, um die Kommunikation von Gesellschaft und Forschung niederschwellig zu ermöglichen. Dieser Bereich ist von außen bereits in der Fassade ablesbar. Darüber befinden sich Forschungsflächen in Form von Laboren, Büros nach unterschiedlichen Konzepten, Meeting- und sogenannten Möglichkeitsräume. Insbesondere in letzteren werden Maßnahmen aus Konzepten wie dem Biophilic Design und der Neuroarchitektur umgesetzt und proaktive Innenraumgestaltungen generiert. Diese unterstützen durch diverse und reizvolle Umgebungen die Innovation und Kreativität der Nutzenden.

Der Holzbau befasst sich über seine Materialität bereits mit einigen dieser Handlungsfelder und Maßnahmen. Weitere Aspekte von gesundheits- und innovationsfördernden Räume werden implementieren, um das Potenziale des Holzbaus weiter auszunutzen.

MEHRGESCHOSSIGER HOLZBAU:

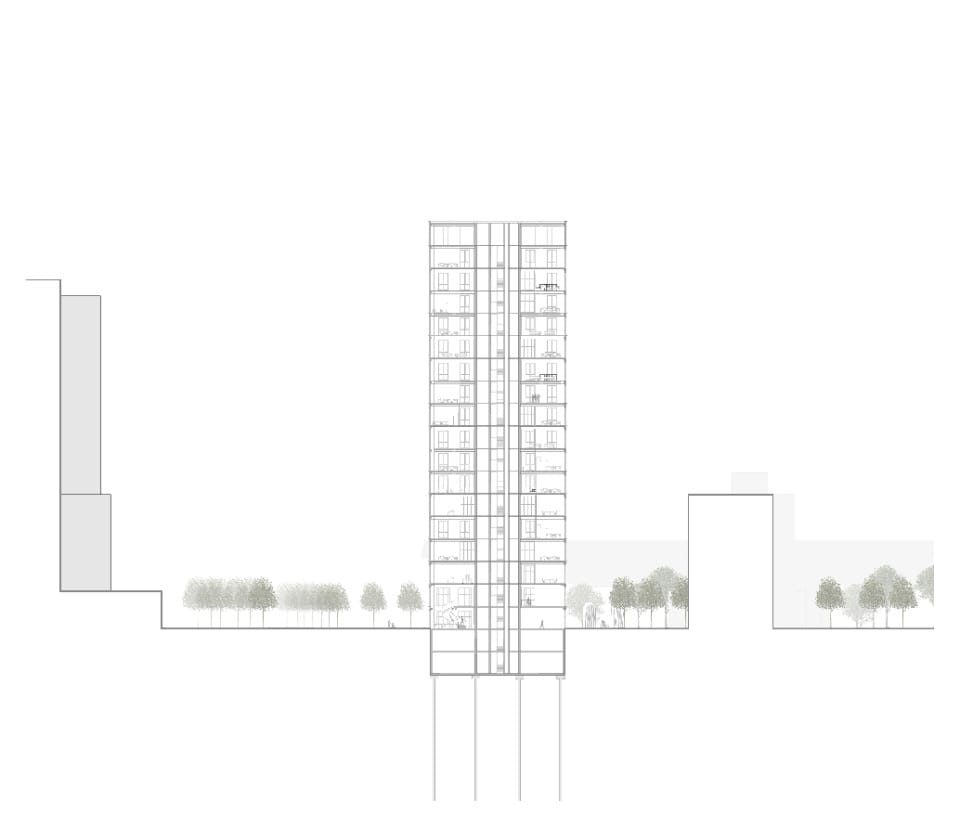

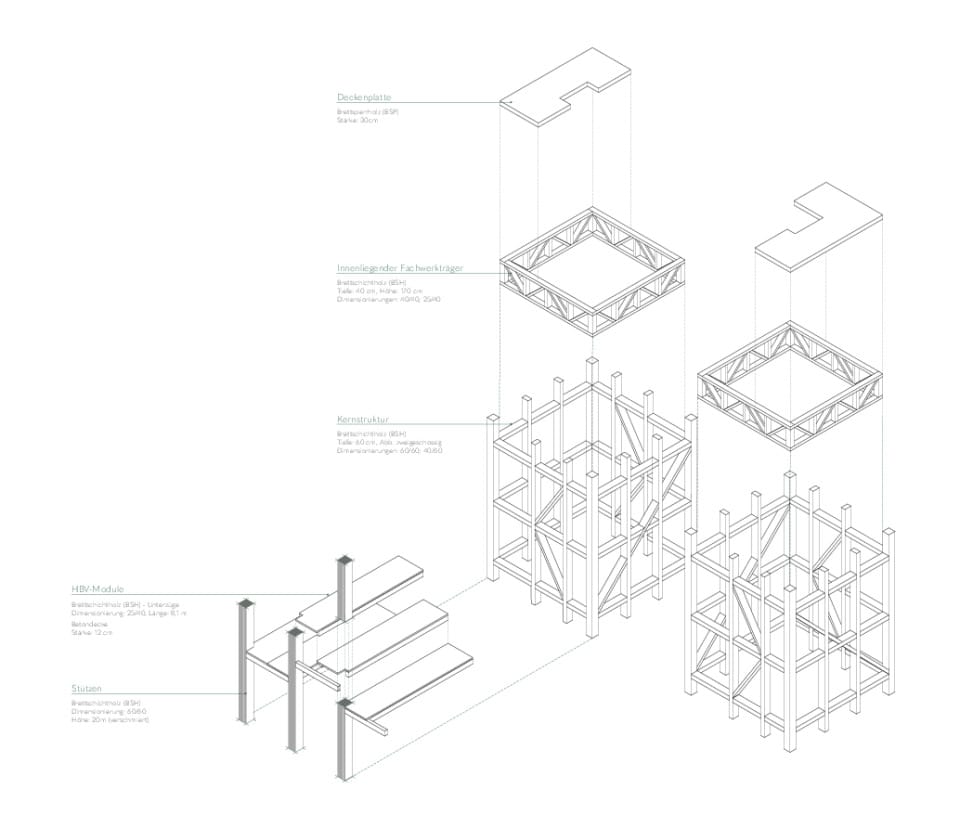

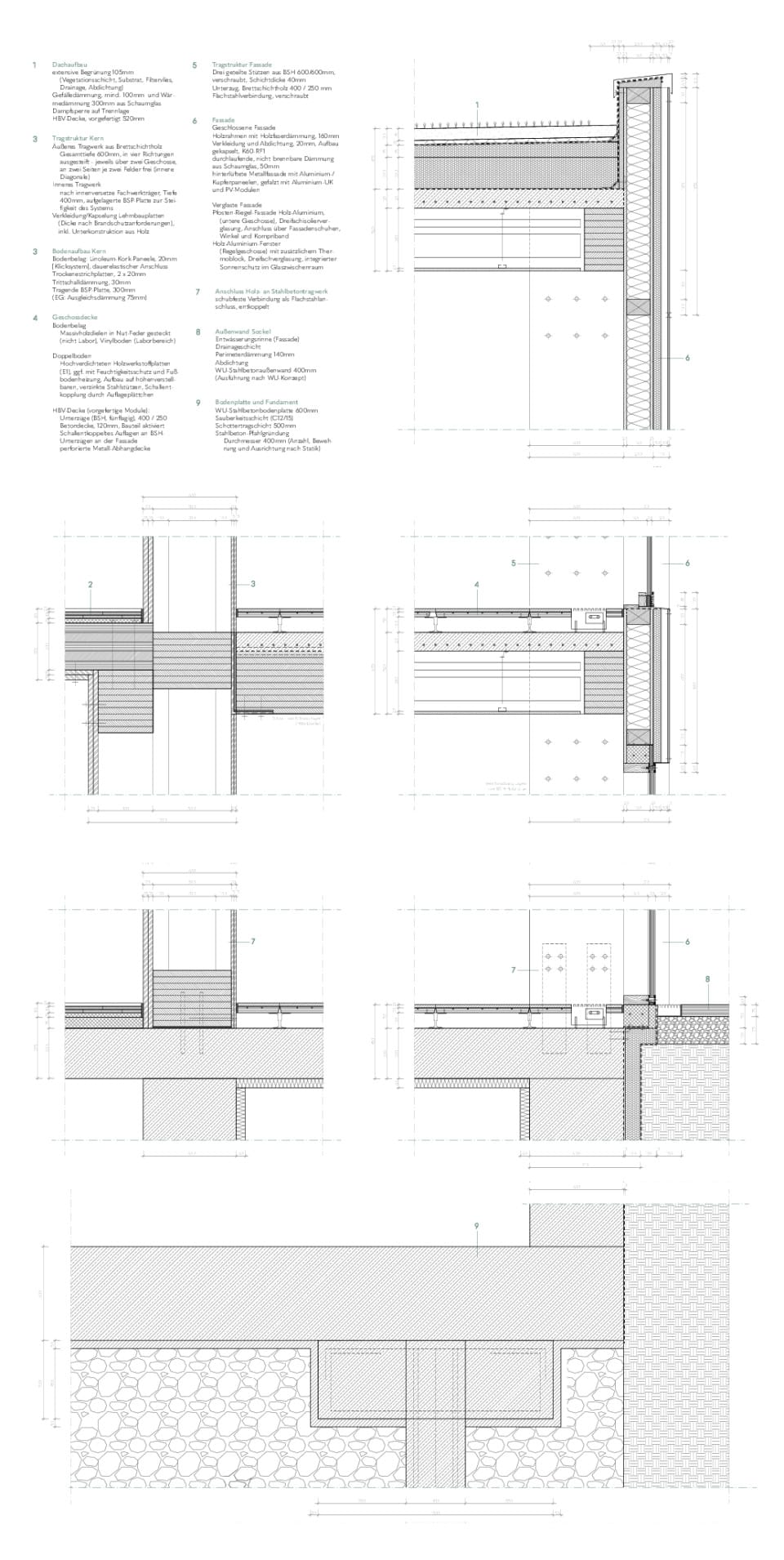

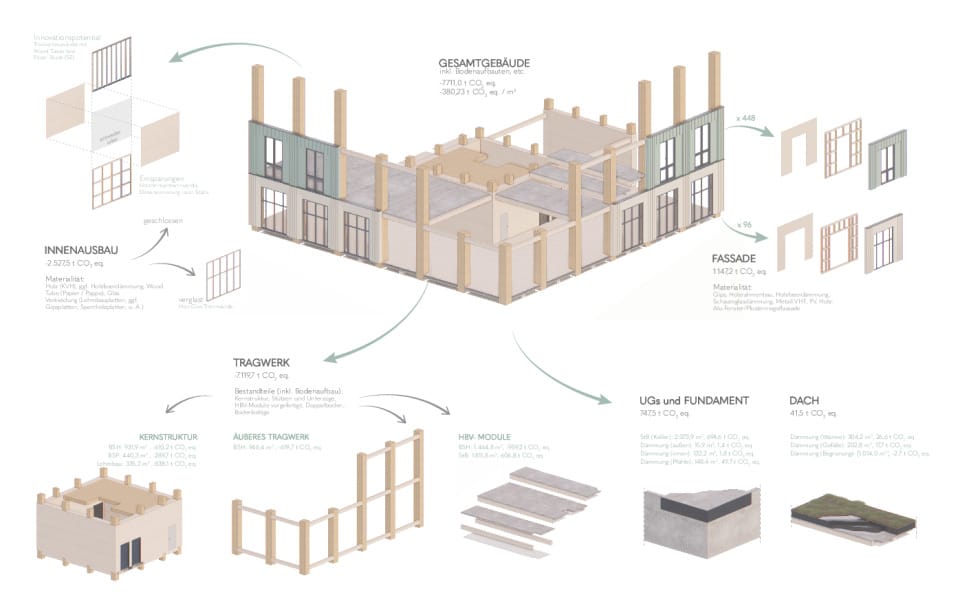

Das Wooden Lab bildet eine Forschungseinrichtung in mehrgeschossiger Holzbauweise ab. Dabei besteht das Primärtragwerk aus Holz. Der tragende und aussteifende Kern besteht aus einer vertikalen Kernstruktur und unterstützenden Fachwerkträgern. Über hölzerne Unterzüge wird das Kernsystem mit einem äußeren, umlaufenden Stützenring zu einem statischen System verbunden. Beton wird lediglich dort eingesetzt, wo Vorteile für Brand-, Schall- oder Feuchteschutz bestehen (Holzhybriddecken, Fundament). Im Fassadenaußenbereich wird aufgrund des Schweizer Baurechts sowie aus Gründen des Pflegeaufwands eine Metallverkleidung auf einer gekapselten Holzkonstruktion gewählt. Diese fügt sich in die historischen Hafenbauten ein, erfüllt die bau- und brandschutzrechtlichen Vorgaben und kann bereits zum aktuellen Zeitpunkt wieder gut recycelt werden.

Durch die Eigenschaften des Materials Holz wurde ein hoher Vorfertigungsgrad angestrebt und die entsprechenden Bauteile möglichst in trenn- und rückbaubaren Modulen entworfen.

Das Konstrukt eines Gebäudes muss Unterschiedlichstes leisten: Nutzung und Funktion müssen gegeben sein, Atmosphären geschaffen sowie der Einfluss auf Umwelt, Gesellschaft und Mensch berücksichtigt und bewusst formuliert werden. Ein gestalterisches Gleichgewicht ist dabei ausschlaggebend. Außerdem beinhaltet die Architektur einen wichtigen zeitlichen Aspekt: Sie muss voraus denken, in der Gegenwart nutzbar sein und gleichzeitig auf lokale Gegebenheiten und Historien Rücksicht nehmen.

AUFGABE:

Der Entwurf "Wooden Lab" soll als Impuls dienen und dieses Gleichgewicht abbilden:

Erkenntnisse und neue Anforderungen sollen mit einer zukunftsfähigen Anpassbarkeit kombiniert werden. Die Berücksichtigung von Materialien und Raum, Nutzung und Atmosphäre sowie Innovation und Technologie steht dabei im Fokus. In diesem Zuge soll der Entwurf mit dem expliziten Schwerpunkt des Holzbaus gestaltet und über die Nutzung mit innovativem Leben gefüllt werden. Anlass dieses Entwurfes ist zum einen der aktuelle Wandel des Bausektors sowie die damit zusammenhängende Diskussion zum Potenzial des Holzbaus.

Das Projekt „Wooden Lab“ steht für Forschung und Innovation und soll als Zentrum in diesem Bereich Impulse für die Gestaltung von Morgen bieten.

STANDORT:

Verortet wird das Gebäude im Kanton Basel-Stadt in der Schweiz, unmittelbar am Dreiländereck zu Deutschland und Frankreich. Dort entsteht im Zuge der Entwicklung "Klybeck-/Westquai" direkt am Rhein ein neues Quartier, in welchem die Thematiken von Forschung, Innovation und Weiterdenken bereits angedacht sind. Trinationale Gestaltungsaspekte wie insbesondere die Verbindungsachsen am Rhein sowie nachbarschaftliche Konzepte werden sowohl in der Quartiersentwicklung wie auch in der Gebäudegestaltung berücksichtigt.

Städtebaulich fügt sich die Forschungseinrichtung als Hochpunkt und rahmender Abschluss des neuen Gleisparks im nordwestlichen Teil Basels ein. Die direkte Nähe zum Hafenbetrieb und zur Historie des Ortes wird über die metallische Fassade und Farbgebung wieder aufgegriffen.

ENTWURFSSTRATEGIE - INNOVATIONSFÖRDERNDE UMGEBUNG:

Im Sockelbereich des Wooden Labs befinden sich Austauschflächen, um die Kommunikation von Gesellschaft und Forschung niederschwellig zu ermöglichen. Dieser Bereich ist von außen bereits in der Fassade ablesbar. Darüber befinden sich Forschungsflächen in Form von Laboren, Büros nach unterschiedlichen Konzepten, Meeting- und sogenannten Möglichkeitsräume. Insbesondere in letzteren werden Maßnahmen aus Konzepten wie dem Biophilic Design und der Neuroarchitektur umgesetzt und proaktive Innenraumgestaltungen generiert. Diese unterstützen durch diverse und reizvolle Umgebungen die Innovation und Kreativität der Nutzenden.

Der Holzbau befasst sich über seine Materialität bereits mit einigen dieser Handlungsfelder und Maßnahmen. Weitere Aspekte von gesundheits- und innovationsfördernden Räume werden implementieren, um das Potenziale des Holzbaus weiter auszunutzen.

MEHRGESCHOSSIGER HOLZBAU:

Das Wooden Lab bildet eine Forschungseinrichtung in mehrgeschossiger Holzbauweise ab. Dabei besteht das Primärtragwerk aus Holz. Der tragende und aussteifende Kern besteht aus einer vertikalen Kernstruktur und unterstützenden Fachwerkträgern. Über hölzerne Unterzüge wird das Kernsystem mit einem äußeren, umlaufenden Stützenring zu einem statischen System verbunden. Beton wird lediglich dort eingesetzt, wo Vorteile für Brand-, Schall- oder Feuchteschutz bestehen (Holzhybriddecken, Fundament). Im Fassadenaußenbereich wird aufgrund des Schweizer Baurechts sowie aus Gründen des Pflegeaufwands eine Metallverkleidung auf einer gekapselten Holzkonstruktion gewählt. Diese fügt sich in die historischen Hafenbauten ein, erfüllt die bau- und brandschutzrechtlichen Vorgaben und kann bereits zum aktuellen Zeitpunkt wieder gut recycelt werden.

Durch die Eigenschaften des Materials Holz wurde ein hoher Vorfertigungsgrad angestrebt und die entsprechenden Bauteile möglichst in trenn- und rückbaubaren Modulen entworfen.