Intention / These / Ziel

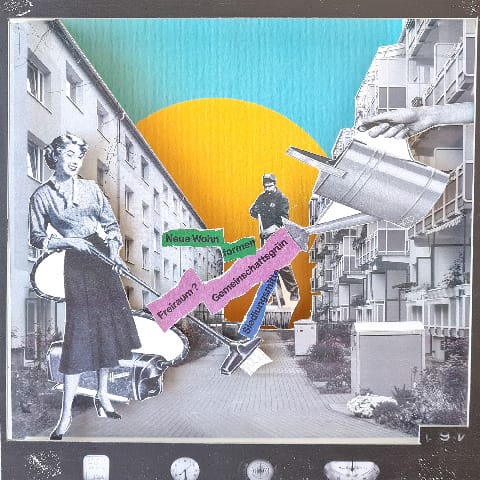

In meiner Masterthesis „Zeilenbauten neu konfigurieren und weiterbauen“ sollte es darum gehen das bestehende nicht abzureißen, wegzunehmen oder zu ersetzen, sondern etwas hinzuzufügen, zu tranformieren und weiter zu nutzen.

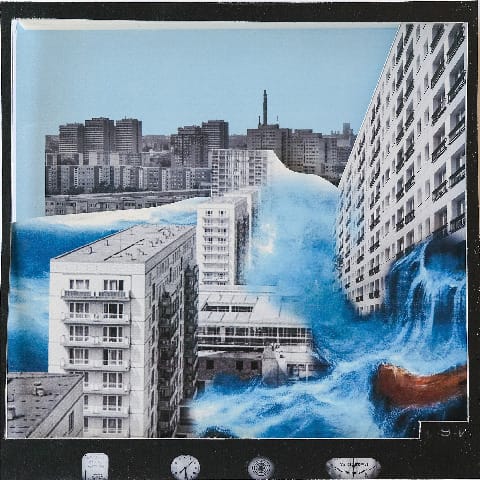

Das bauliche Erbe der Nachkriegszeit aus den 1950er - 1970er Jahren interessiert mich hierbei am meisten. Aufgrund des vorengegangen 2. Weltkrieges waren sehr viele Flächen in deutschen Großstädten zerbombt, es gab wenig bis kein Wohnraum und eben in diesen zwanzig Jahren enstand ein Großteil des heutigen Wohnungsbestandes in Deutschland.

Viele Wohnquartiere aus dieser Zeit können als Spiegelbild einer ausgeprägten Zuversicht in die weitere Entwicklung der gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betrachtet werden. Die 1950er - 1970er Jahre stellen die produktivsten und zugleich umstrittenste Durchsetzungsphase des Wohnungsbaufunktionalismus der Moderne dar. Effiziente Erschließungssysteme, bestmögliche Belichtung, Besonnung und Belüftung, differenzierte Zimmergrößen und wirtschaftliche Grundrisse mit Bädern und Küchen an wenigen Vertikalsträngen stehen in dieser Zeit im Mittelpunkt der Entwurfsentscheidungen.

Das optimierte Objekt hat eindeutig Vorrang vor stadträumlichen oder stadtästhetischen Aspekten, vor allem im zerbombten Berlin ging es viel darum, schnell Wohnungen für viele Menschen zu bauen.

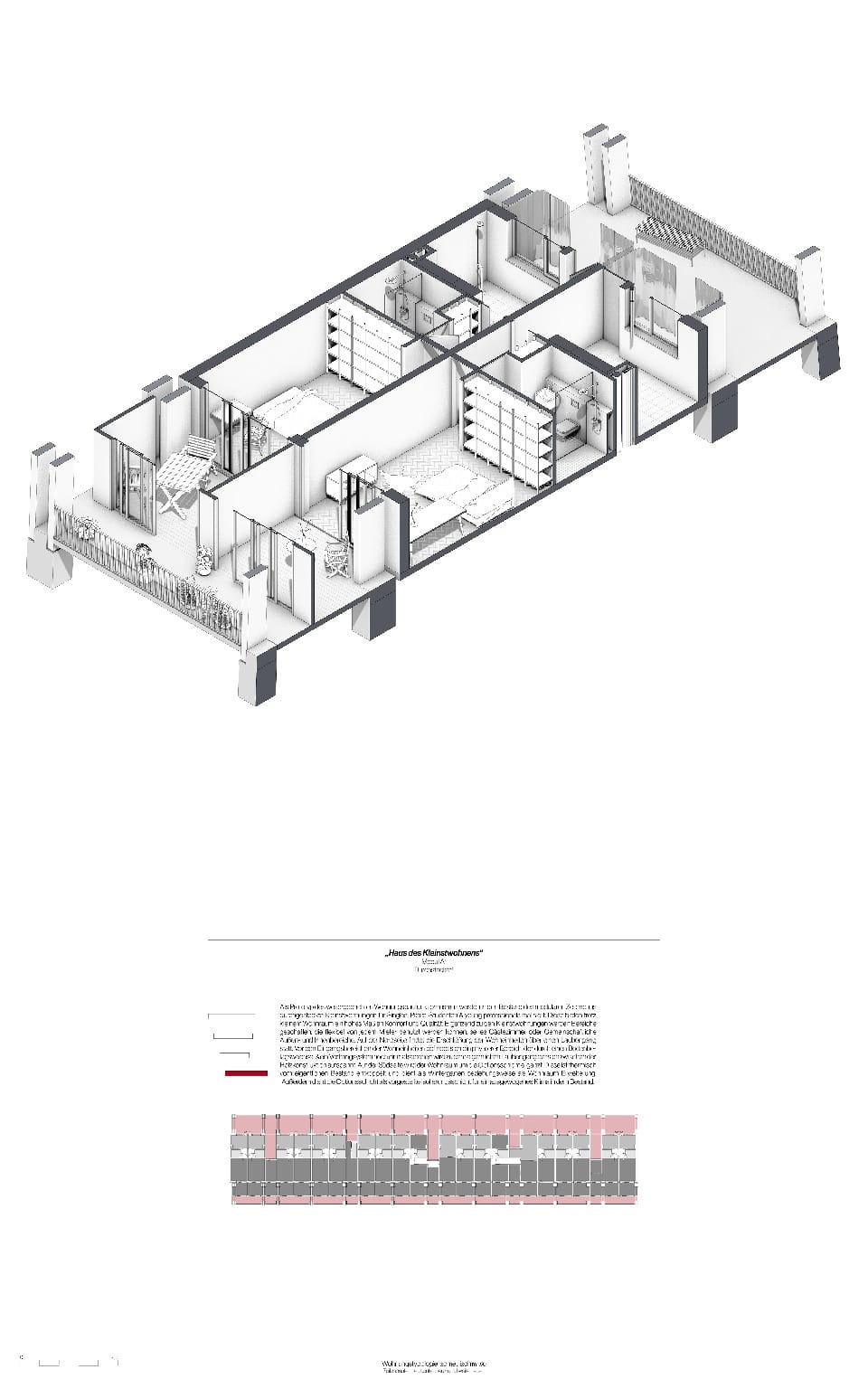

Den Wohnungen liegt dabei meistens nur eine Vorstellung des privaten Lebens zugrunde: die Kleinfamilie mit dem Wohnzimmer als repräsentativem Ort, dazu das elterliche Schlafzimmer, ergänzt werden diese Grundsätze dann durch kleinere, weitere Zimmer für Kinder.

Die klare Zuweisung von Nutzer°innen und Nutzungen zu ihren Räumen findet sich in allen Wohnungsgrößen und wird Europaweit millionenfach verwirklicht. Der Leitspruch “Urbanität durch Dichte” war zur Zeit der Erbauung Sinnbild für industrielle Vorfertigung, Massenproduktion und Optimierung von Bauprozessen sowie einer Verwissenschaftlichung von Planungen. Der Anspruch, Wohnformen für eine neue Gesellschaft zu entwickeln, war entsprechend geprägt von Wohnexperimenten und brachte, gepaart mit dem Einsatz neuer Fertigungstechniken wie modularem Bauen und Systembauweisen, nicht selten innovative Konzepte und neue Bauformen hervor. Die Großsiedlungen und Satellitenstädte der 1960er Jahre – Gebäudezeilen und Hochhausstrukturen mit weitläufigen Abstandsflächen waren nur ein Vorschlag der damaligen Zeit. Die angewandte idealisierte Vorstellung der Kleinfamilie steht im Widerspruch zum modernistischen Geist und sozialen Anspruch dieser Bauten und berücksichtigt kaum die Lebenswirklichkeit.

In vielen Quartieren sind Teile des Bestandes im Rahmen der sozialen Wohnungsbauförderung entstanden, weshalb sie in der Regel bis heute eine wichtige Aufgabe für die Versorgung einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen mit kostengünstigem Wohnraum übernehmen, auch wenn sich durch das Auslaufen vieler Bindungen die Rahmenbedingungen verändern.

Heute ist diese Zeit des Aufbruchs vorbei und viele Gebäude und Quartiere aus der Nachkriegszeit erfordern eine Neuorientierung, hinzukommend zu der Neuorientierung dieser Quartiere ist zu erwähnen, dass wir in Deutschland einen Demographischen Wandel erfahren, der vorallem in Ballungsräumen und Städten zu Problemen führen wird.

Obwohl die Bevölkerung in Deutschland schrumpft, braucht das Land mehr Wohnungen. Bei der Wohnraumplanung spielt die absolute Zahl der Menschen kaum eine Rolle. Wichtig ist die Zahl der Haushalte. Vor allem ältere Menschen wohnen oft allein oder zu zweit. Außerdem werden immer weniger Familien gegründet und es gibt weniger Nachwuchs, hinzukommend in der Trend der Metropolisierung zu erwähnen. Die Menschen zieht es in die Städte und Ballungszentren – in Deutschland, in Europa und fast überall auf der Welt. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass im Jahr 2050 zwei Drittel der Menschen in Städten wohnen werden. Auch in Deutschland ist schnell erkennbar, dass der Grad der Urbanisierung zunimmt: Im Jahr 2000 lebten in Deutschland bereits 75 % der Gesamtbevölkerung in Städten, im Jahr 2020 waren es 77,4 %. Dafür gibt es natürlich viele Gründe: immer weniger Menschen in der Landwirtschaft, Aus- und Weiterbildung in den Städten, attraktive Arbeitsplätze, Vielfalt an Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung.

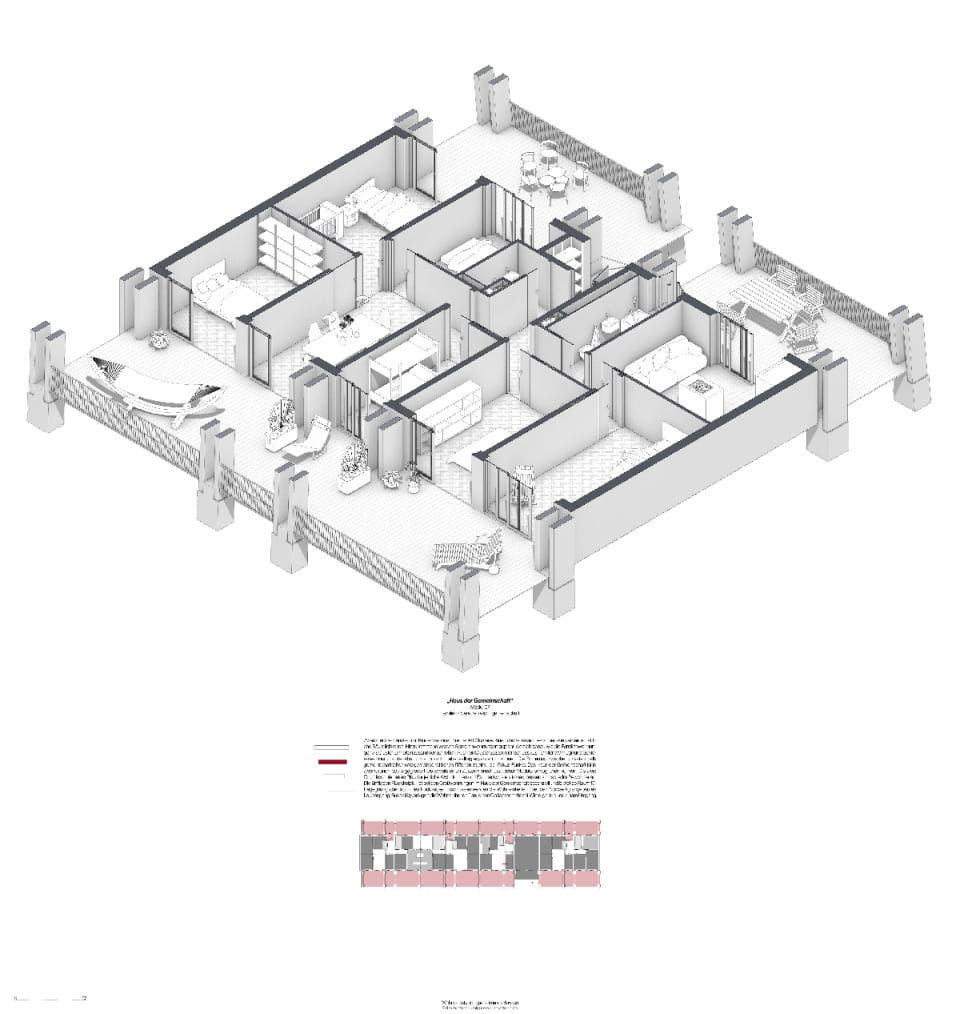

Dabei sollten wir mehr als nur Wohnungen bauen: Wir sollten für Menschen in ganz verschiedenen Lebenssituationen passende und nachhaltige Lebensräume schaffen – zum Beispiel für Student°innen, Familien oder Senior°innen. Und: Wir sollten in unseren Quartieren auch die Gemeinschaft der Menschen untereinander fördern !

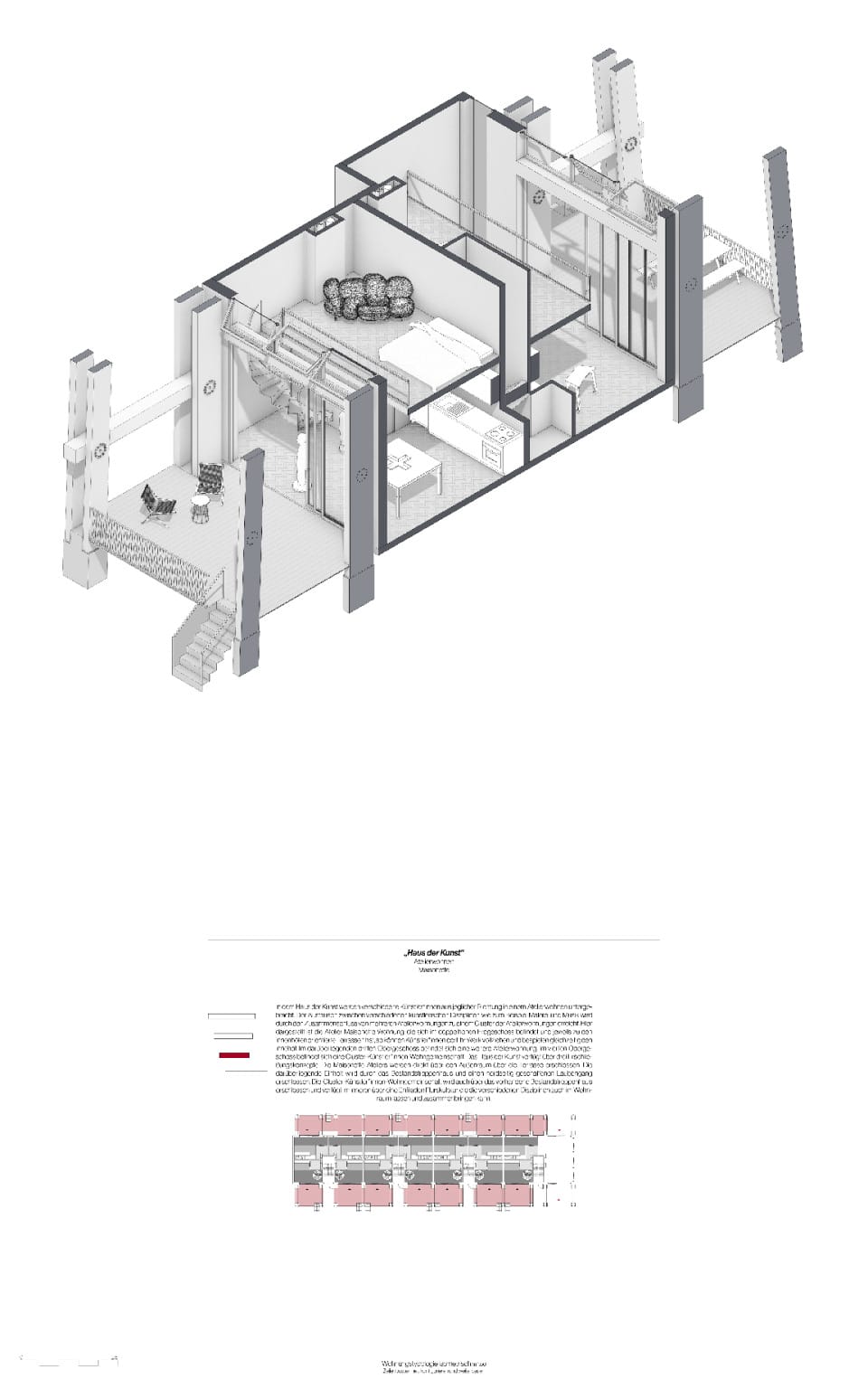

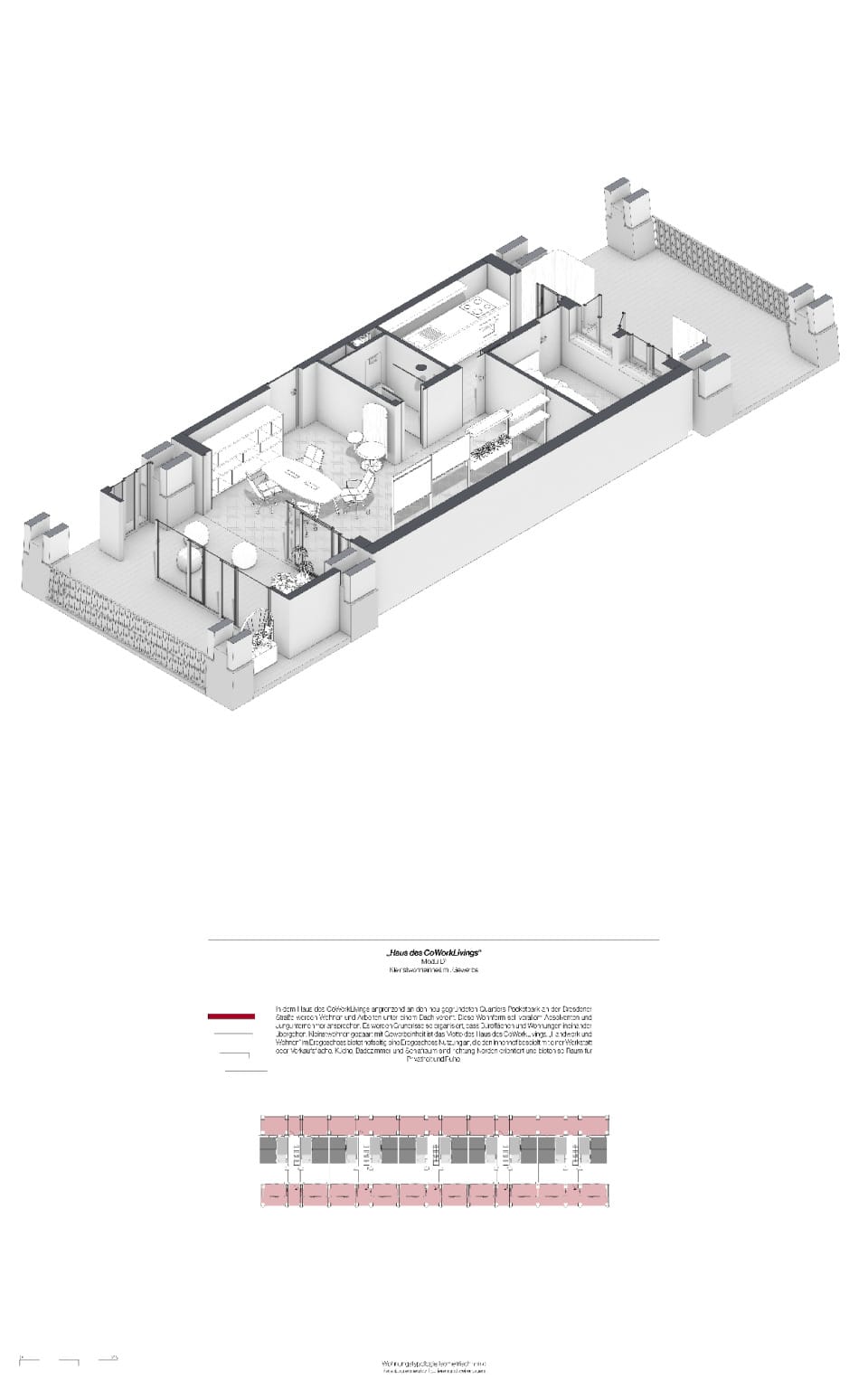

Innovativer Wohnungsbau der eine funktionale Integration und Konvergenz unterschiedlicher Lebensbereiche zulassen: Wohnen und Arbeiten, Arbeiten und Konsum, Kinder- und Altenbetreuung am Wohn- und Arbeitsort, Privat- und Geschäftsleben, all das wird künftig wieder stärker ineinandergreifen müssen und in bestehenden reinen Wohnquartieren in den Herzen unserer Städte wichtig sein.

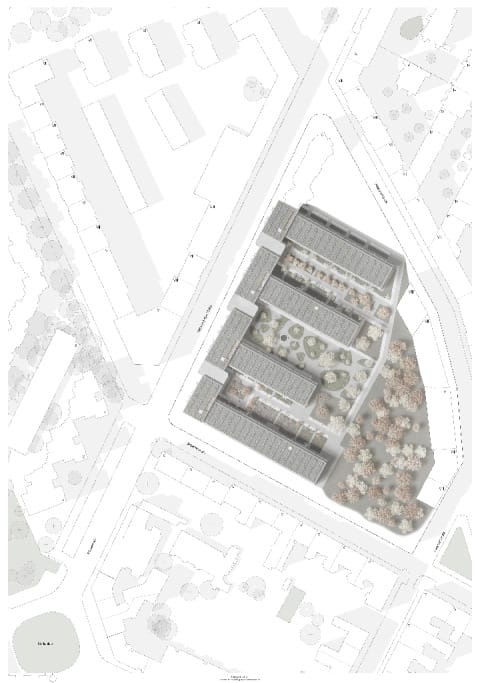

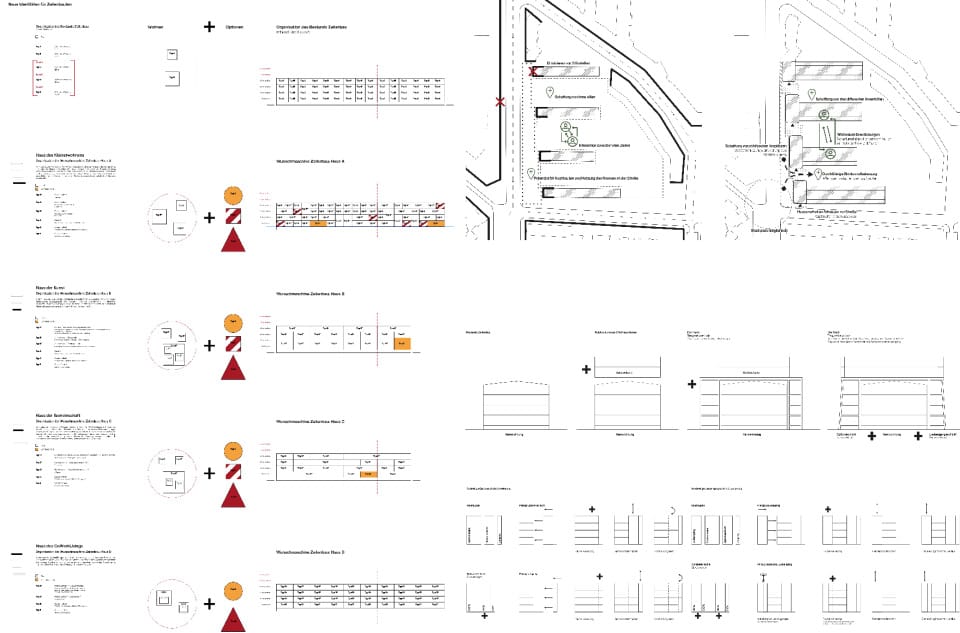

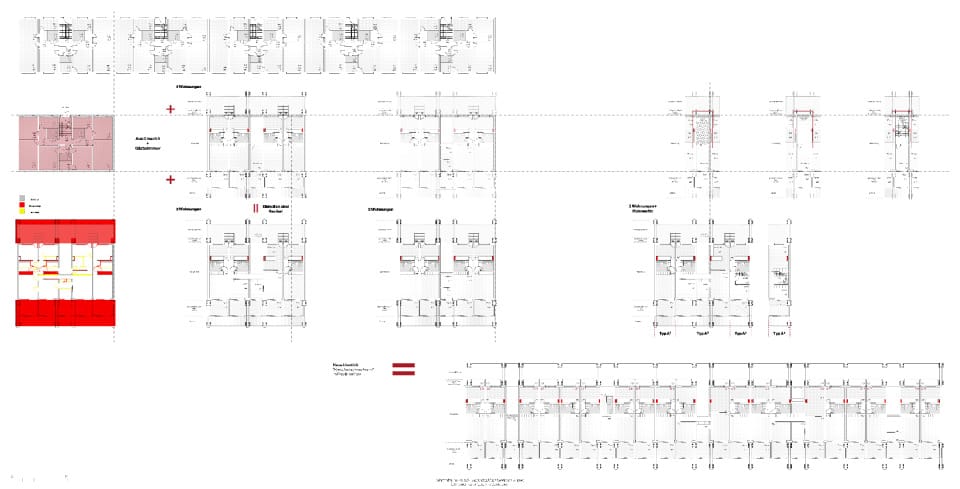

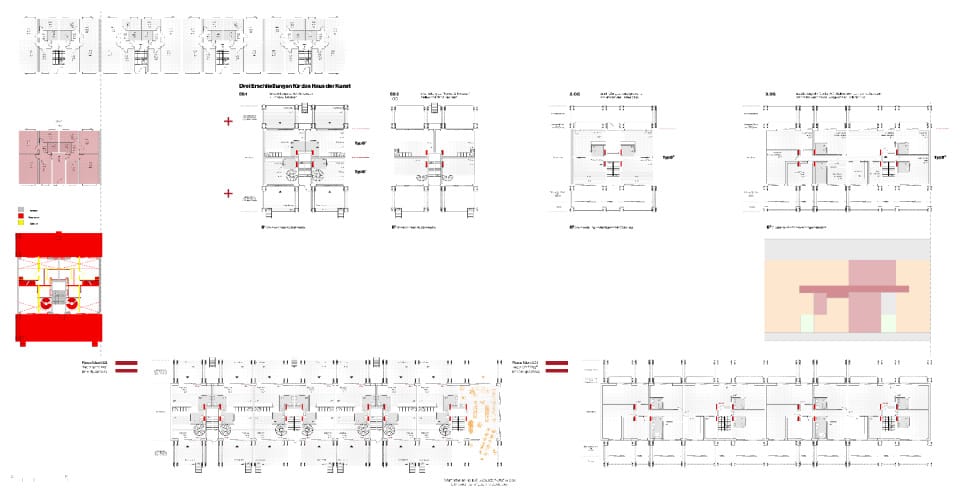

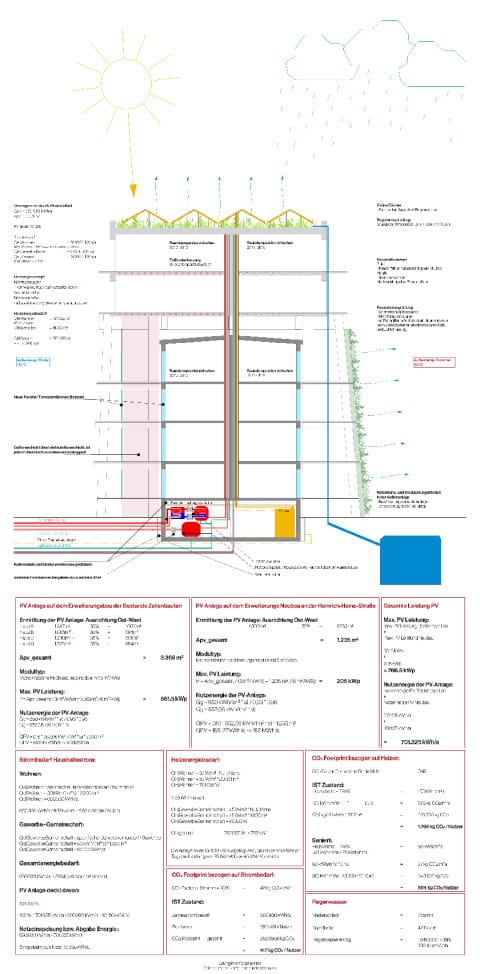

Um diese teils vergessenen Orte zu erwecken, sowie die Lebens- und Wohnqualität zu erhöhen, möchten ich die bestehenden vorgefertigten Wohnbauten räumlich und atmosphärisch hinterfragen und dabei neue Strategien zur Transformation, Verdichtung und Verbesserung der existierenden Strukturen entwickeln.

In meiner Masterthesis „Zeilenbauten neu konfigurieren und weiterbauen“ sollte es darum gehen das bestehende nicht abzureißen, wegzunehmen oder zu ersetzen, sondern etwas hinzuzufügen, zu tranformieren und weiter zu nutzen.

Das bauliche Erbe der Nachkriegszeit aus den 1950er - 1970er Jahren interessiert mich hierbei am meisten. Aufgrund des vorengegangen 2. Weltkrieges waren sehr viele Flächen in deutschen Großstädten zerbombt, es gab wenig bis kein Wohnraum und eben in diesen zwanzig Jahren enstand ein Großteil des heutigen Wohnungsbestandes in Deutschland.

Viele Wohnquartiere aus dieser Zeit können als Spiegelbild einer ausgeprägten Zuversicht in die weitere Entwicklung der gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betrachtet werden. Die 1950er - 1970er Jahre stellen die produktivsten und zugleich umstrittenste Durchsetzungsphase des Wohnungsbaufunktionalismus der Moderne dar. Effiziente Erschließungssysteme, bestmögliche Belichtung, Besonnung und Belüftung, differenzierte Zimmergrößen und wirtschaftliche Grundrisse mit Bädern und Küchen an wenigen Vertikalsträngen stehen in dieser Zeit im Mittelpunkt der Entwurfsentscheidungen.

Das optimierte Objekt hat eindeutig Vorrang vor stadträumlichen oder stadtästhetischen Aspekten, vor allem im zerbombten Berlin ging es viel darum, schnell Wohnungen für viele Menschen zu bauen.

Den Wohnungen liegt dabei meistens nur eine Vorstellung des privaten Lebens zugrunde: die Kleinfamilie mit dem Wohnzimmer als repräsentativem Ort, dazu das elterliche Schlafzimmer, ergänzt werden diese Grundsätze dann durch kleinere, weitere Zimmer für Kinder.

Die klare Zuweisung von Nutzer°innen und Nutzungen zu ihren Räumen findet sich in allen Wohnungsgrößen und wird Europaweit millionenfach verwirklicht. Der Leitspruch “Urbanität durch Dichte” war zur Zeit der Erbauung Sinnbild für industrielle Vorfertigung, Massenproduktion und Optimierung von Bauprozessen sowie einer Verwissenschaftlichung von Planungen. Der Anspruch, Wohnformen für eine neue Gesellschaft zu entwickeln, war entsprechend geprägt von Wohnexperimenten und brachte, gepaart mit dem Einsatz neuer Fertigungstechniken wie modularem Bauen und Systembauweisen, nicht selten innovative Konzepte und neue Bauformen hervor. Die Großsiedlungen und Satellitenstädte der 1960er Jahre – Gebäudezeilen und Hochhausstrukturen mit weitläufigen Abstandsflächen waren nur ein Vorschlag der damaligen Zeit. Die angewandte idealisierte Vorstellung der Kleinfamilie steht im Widerspruch zum modernistischen Geist und sozialen Anspruch dieser Bauten und berücksichtigt kaum die Lebenswirklichkeit.

In vielen Quartieren sind Teile des Bestandes im Rahmen der sozialen Wohnungsbauförderung entstanden, weshalb sie in der Regel bis heute eine wichtige Aufgabe für die Versorgung einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen mit kostengünstigem Wohnraum übernehmen, auch wenn sich durch das Auslaufen vieler Bindungen die Rahmenbedingungen verändern.

Heute ist diese Zeit des Aufbruchs vorbei und viele Gebäude und Quartiere aus der Nachkriegszeit erfordern eine Neuorientierung, hinzukommend zu der Neuorientierung dieser Quartiere ist zu erwähnen, dass wir in Deutschland einen Demographischen Wandel erfahren, der vorallem in Ballungsräumen und Städten zu Problemen führen wird.

Obwohl die Bevölkerung in Deutschland schrumpft, braucht das Land mehr Wohnungen. Bei der Wohnraumplanung spielt die absolute Zahl der Menschen kaum eine Rolle. Wichtig ist die Zahl der Haushalte. Vor allem ältere Menschen wohnen oft allein oder zu zweit. Außerdem werden immer weniger Familien gegründet und es gibt weniger Nachwuchs, hinzukommend in der Trend der Metropolisierung zu erwähnen. Die Menschen zieht es in die Städte und Ballungszentren – in Deutschland, in Europa und fast überall auf der Welt. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass im Jahr 2050 zwei Drittel der Menschen in Städten wohnen werden. Auch in Deutschland ist schnell erkennbar, dass der Grad der Urbanisierung zunimmt: Im Jahr 2000 lebten in Deutschland bereits 75 % der Gesamtbevölkerung in Städten, im Jahr 2020 waren es 77,4 %. Dafür gibt es natürlich viele Gründe: immer weniger Menschen in der Landwirtschaft, Aus- und Weiterbildung in den Städten, attraktive Arbeitsplätze, Vielfalt an Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung.

Dabei sollten wir mehr als nur Wohnungen bauen: Wir sollten für Menschen in ganz verschiedenen Lebenssituationen passende und nachhaltige Lebensräume schaffen – zum Beispiel für Student°innen, Familien oder Senior°innen. Und: Wir sollten in unseren Quartieren auch die Gemeinschaft der Menschen untereinander fördern !

Innovativer Wohnungsbau der eine funktionale Integration und Konvergenz unterschiedlicher Lebensbereiche zulassen: Wohnen und Arbeiten, Arbeiten und Konsum, Kinder- und Altenbetreuung am Wohn- und Arbeitsort, Privat- und Geschäftsleben, all das wird künftig wieder stärker ineinandergreifen müssen und in bestehenden reinen Wohnquartieren in den Herzen unserer Städte wichtig sein.

Um diese teils vergessenen Orte zu erwecken, sowie die Lebens- und Wohnqualität zu erhöhen, möchten ich die bestehenden vorgefertigten Wohnbauten räumlich und atmosphärisch hinterfragen und dabei neue Strategien zur Transformation, Verdichtung und Verbesserung der existierenden Strukturen entwickeln.