Braunschweig besaß eines der ältesten Waisenhäuser in Deutschland, welches erstmals urkundlich im 12. Jahrhundert erwähnt wurde. Im Zweiten Weltkrieg trafen alliierte Bomben die Gebäude der Stiftung. 1961 zogen etwa 250 Kinder und Jugendliche in den Neubau des Waisenhauses an der Salzdahlumer Straße. Seit seiner Schließung im Jahr 2004 steht das alte Waisenhaus an der Salzdahlumer Straße leer. Einen Entwicklungsplan für das Grundstück sieht der private Eigentümer, der 2013 die Gebäude erwarb, nicht vor. Gelegen in einer heterogenen Nachbarschaft mit Krankenhaus, Schulen, Heizkraftwerk und Autobahnen liegt das alte Waisenhaus idyllisch in einem kleinen Wäldchen, losgelöst von der Stadtstruktur. Mittlerweile hat sich die Natur das Grundstück zurückerorbert, die Gebäude stehen leer zwischen großen Bäumen. Kinder und Jugendliche erorbern gleichermaßen die langsam zerfallenden Gebäude und erzählen ihre Geschichten durch Graffiti, das die Wände ziert. Das alte Waisenhaus ist immernoch Treffpunkt für Jugendliche – informell und temporär, unbefugt und unerwünscht.

Das lediglich vorgegebene Grundstück dieser Masterthesis ruft dazu auf eine persönliche Haltung zum Umgang mit dem Bestehenden zu entwickeln. Das Raumprogramm und die Nutzungen sind dabei selbst erarbeitet.

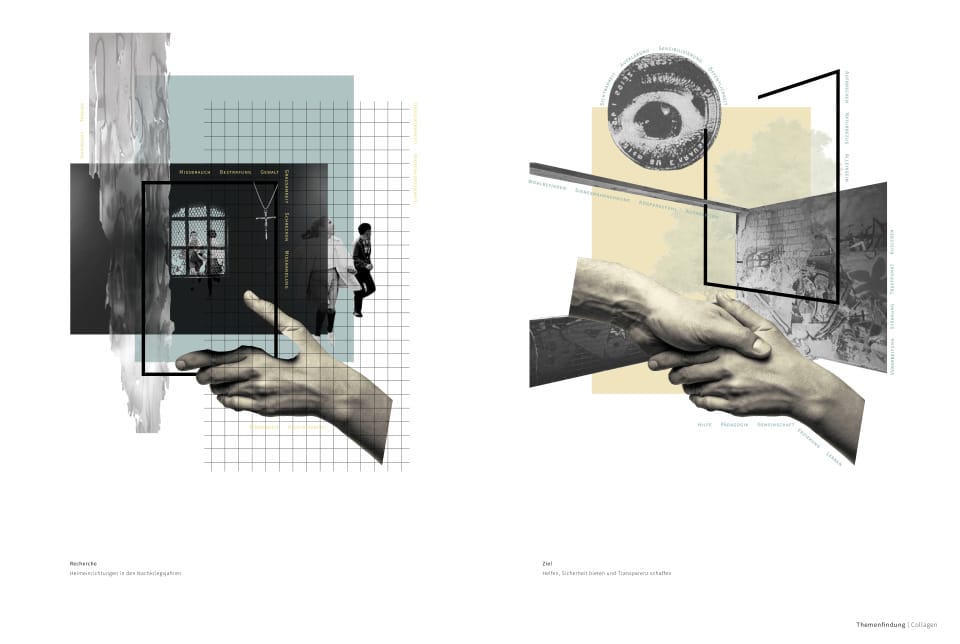

Heimeinrichtungen haben eine Vergangenheit mit Schrecken und Leid. Gewalt, Misshandlung und Missbrauch an untergebrachten Kindern und Erwachsenen waren in den 1960/70er Jahren leider keine Seltenheit. Auch das Große Waisenhaus in Braunschweig war davon betroffen.

Der Entwurf soll jeder Person mit jeglicher Art von schlimmen Erlebnissen eine helfende Hand reichen. Er soll aufklären, unterstützen, eine gute Integration in die Gesellschaft ermöglichen und allgemein mentaler Gesundheit mehr Aufmerksamkeit schenken. Der Entwurf soll das können, was das Waisenhaus vorher nicht konnte, er soll, mit einer Mischung aus öffentlichen Nutzungen und Wohnraum mit integrierten betreuten Wohngruppen, einen sicheren Hafen im Alltag bieten.

STÄDTEBAU

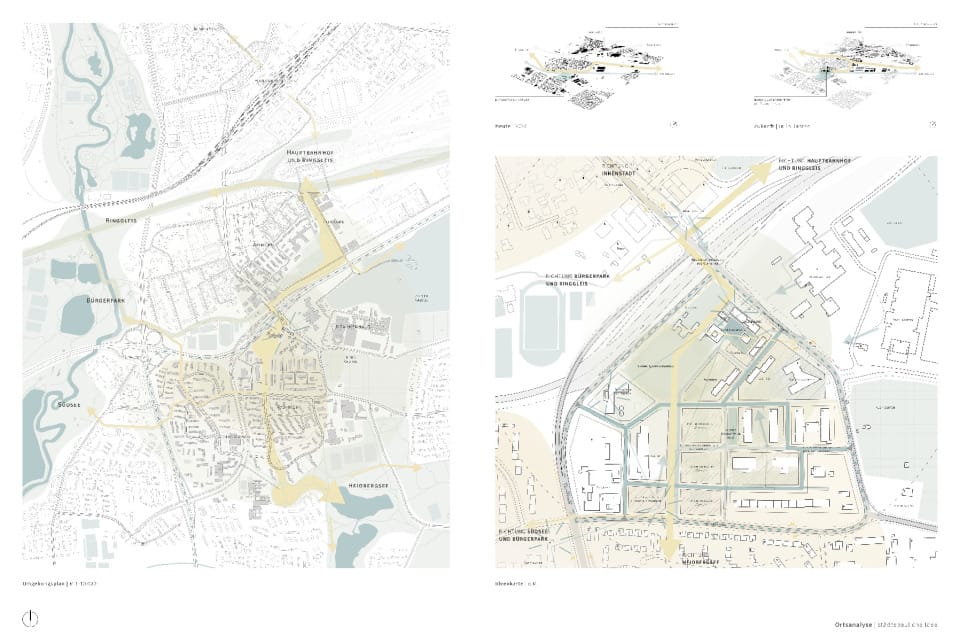

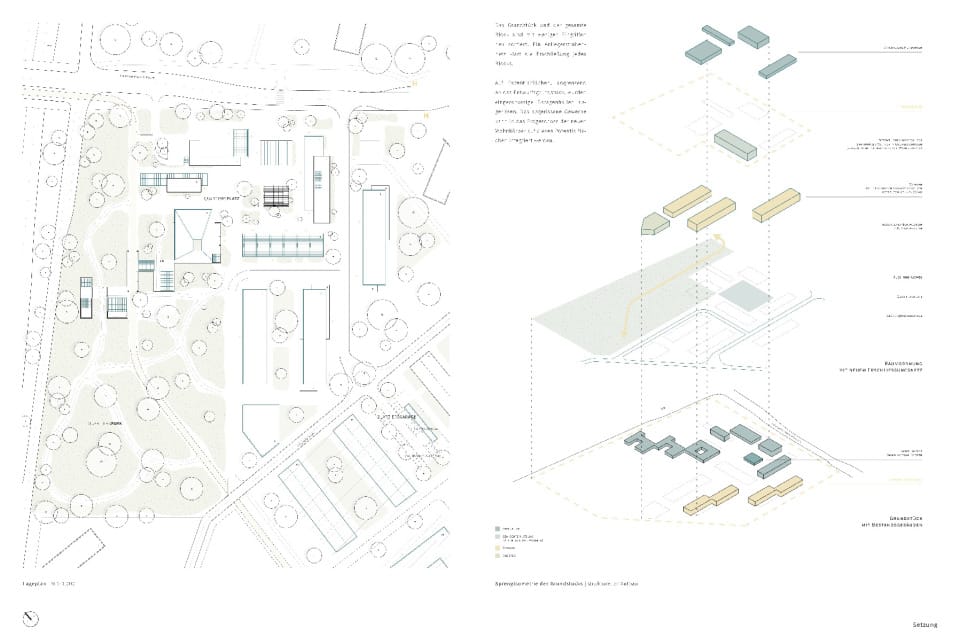

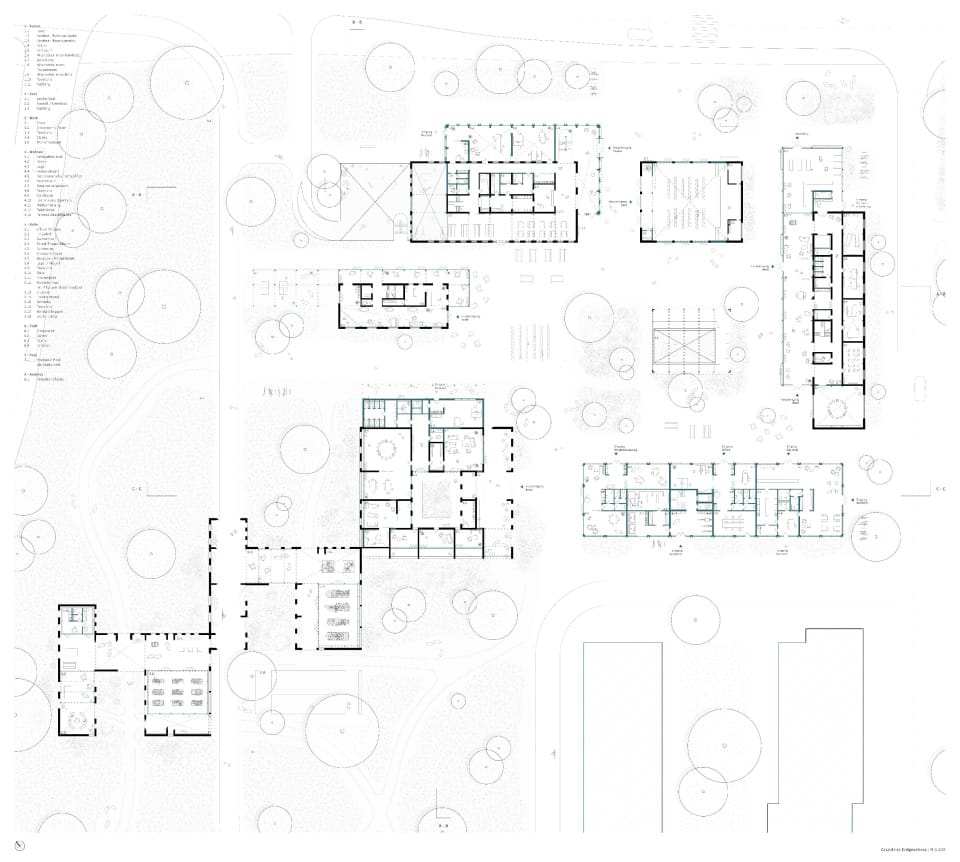

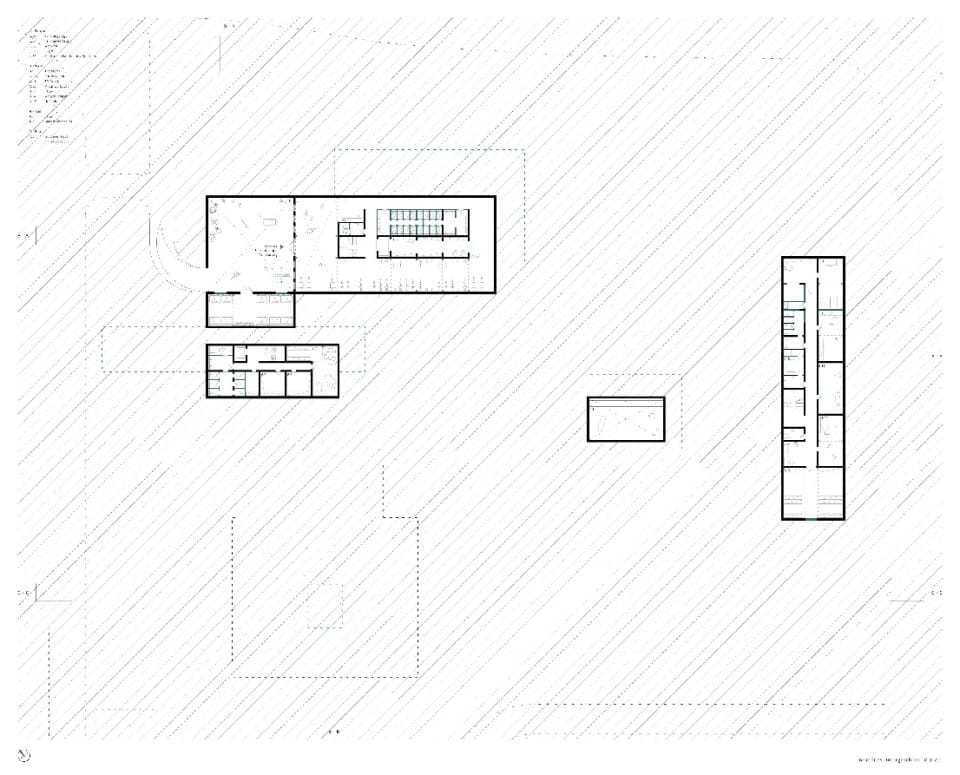

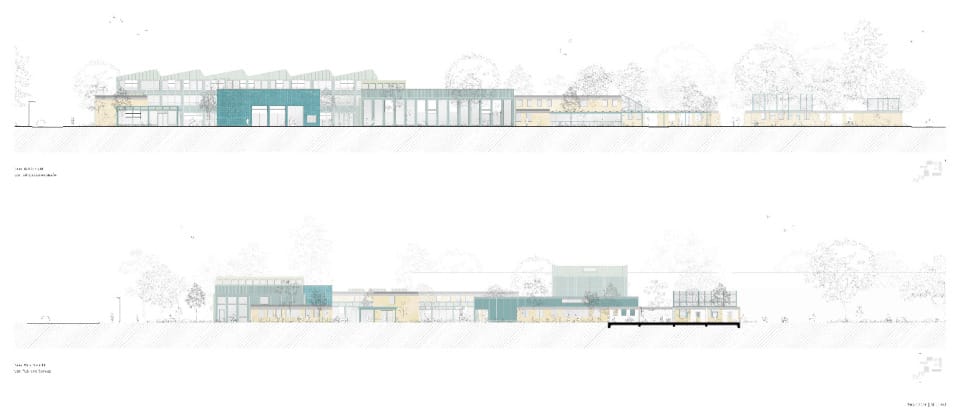

Das Entwurfsgrundstück wird von der Autobahn A39 im Nord-Westen, der Salzdahlumer Straße im Nord-Osten und einem Zaun im Süden zum Rest des Blocks unpassierbar abgegrenzt. Der gesamte Block wird nun im ersten Schritt mit minimalen Eingriffen im Straßennetz neu sortiert. Ein neu geplanter öffentlicher Fuß- und Radweg führt durch das Entwurfsgebiet und schafft eine städtebauliche Verbindung vom Ringgleis und der Innenstadt zum Heidbergsee als Naherholungsort. Das Entwurfsgrundstück wird dabei in eine grüne Quartiersinsel am Radweg, Wohnkörper im Süden und öffentliche Gebäude Richtung Salzdahlumer Straße - die einen Quartiersplatz und die Adresse bilden - aufgeteilt. Diese Setzung wird mit Neubauten vervollständigt, wobei ein reiner Neubau zwischen diesen beiden Zonen - der privaten und der öffentlichen - vermittelt, in dem beides stattfindet: öffentliche Nutzungen im Erdgeschoss und Wohnungen in den Obergeschossen.

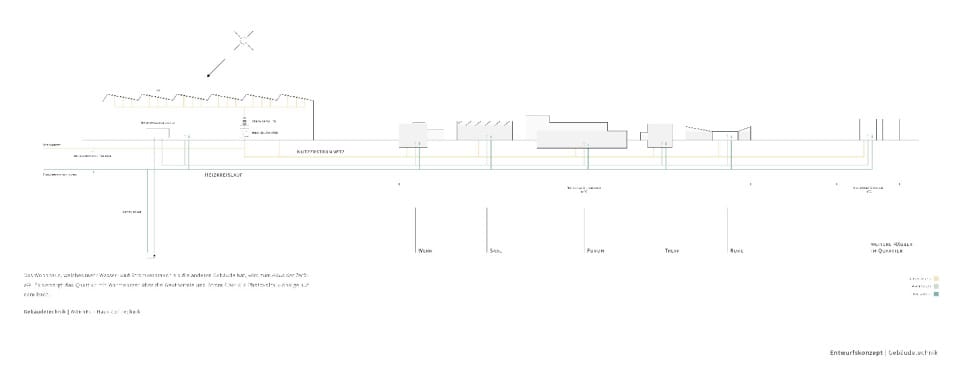

ENTWURFSKONZEPT

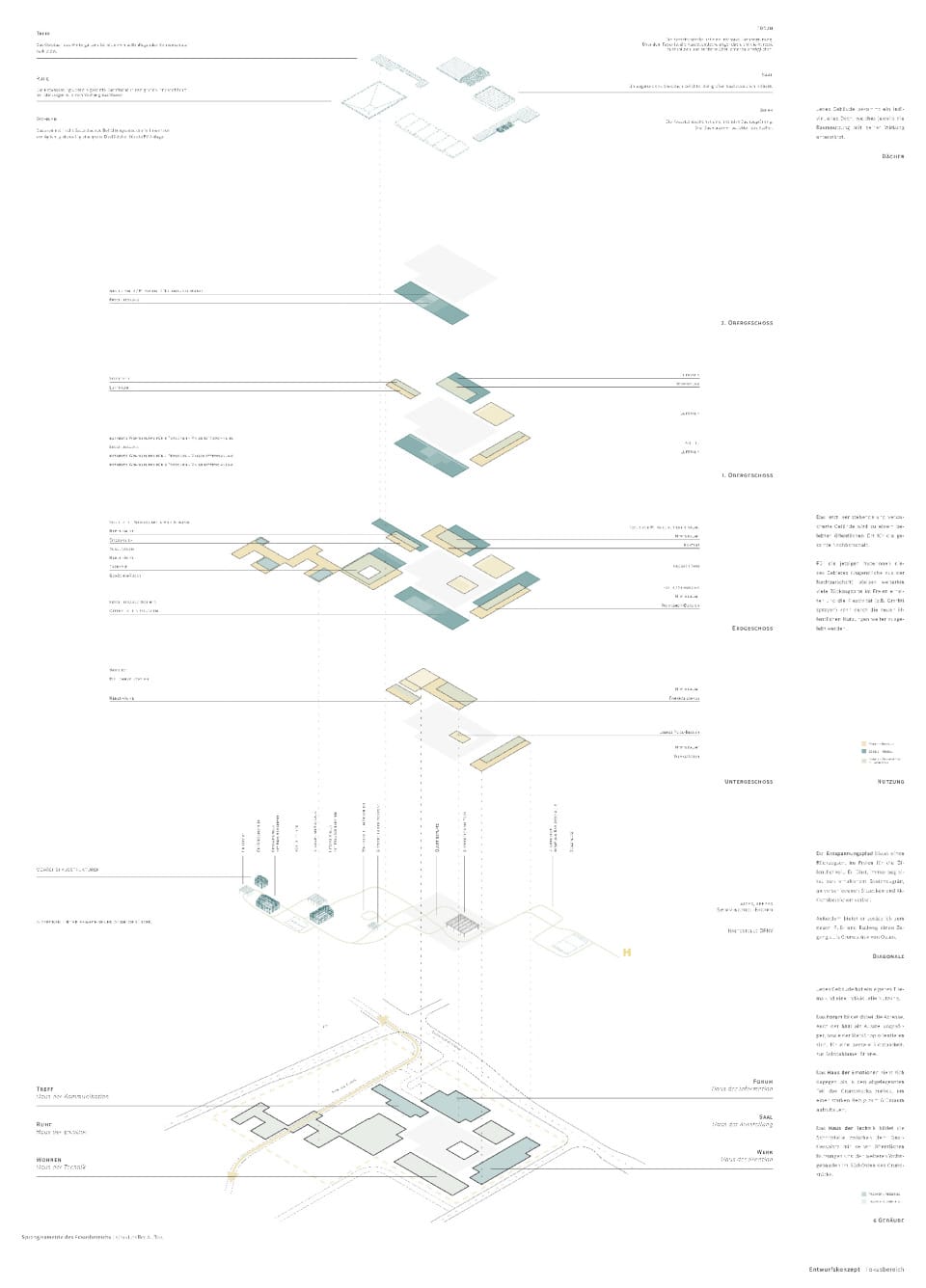

Der selbst gesetzte Fokusbereich des Entwurfs konzentriert sich auf die Gebäude, die den Quartiersplatz rahmen.

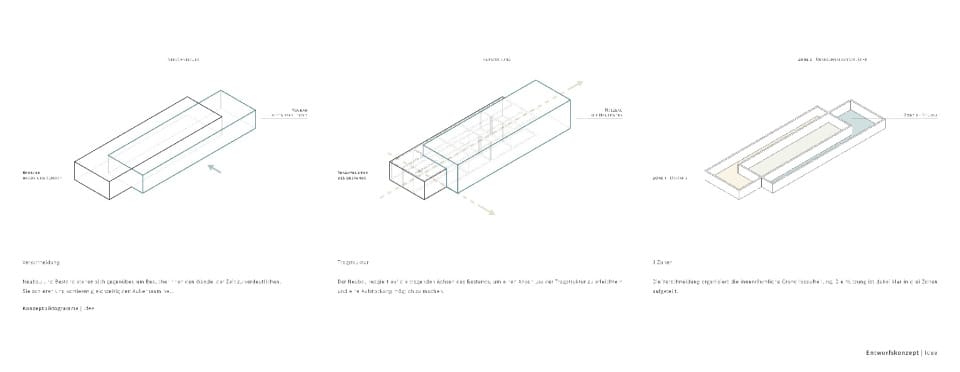

Die architektonische Entwurfsidee verfolgt hierbei die Strategie, Neubauten in die Bestandskörper hineinzuschieben und dadurch die Außenräume zu sortieren und Eingangbereiche auszubilden. Dies soll die konzeptuelle Übertragung der Auseinandersetzung mit der Geschichte verkörpern: Zeiten sollen sich im Innen- wie im Außenraum gegenüber stehen.

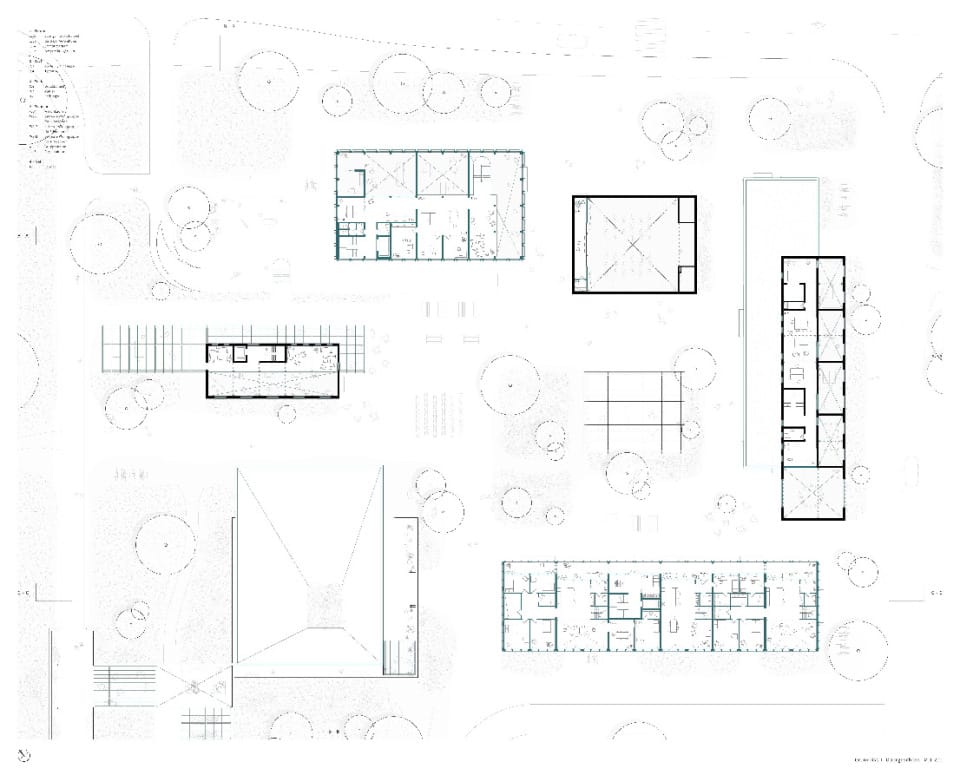

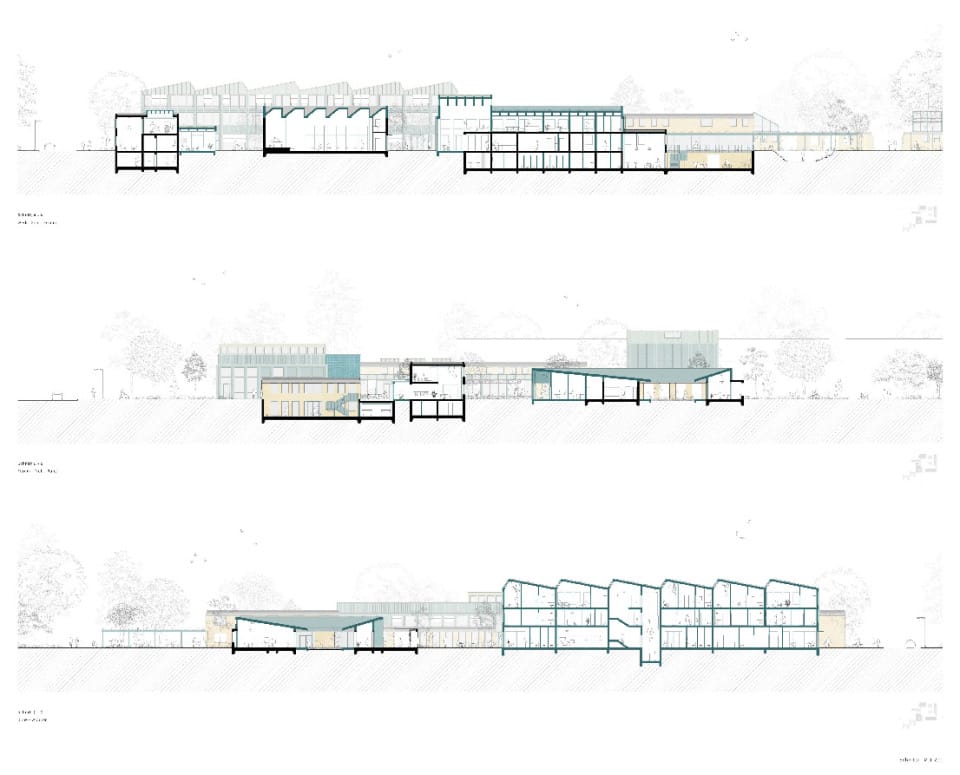

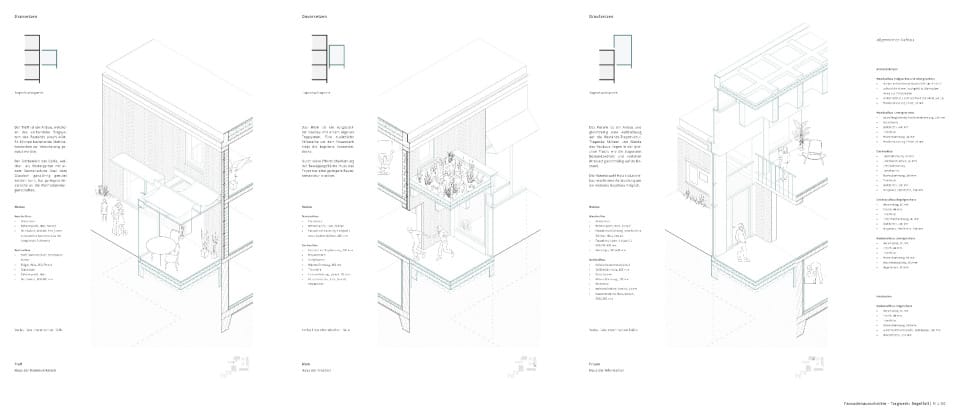

Der Neubau aus angestrichenem Holz reagiert dabei auf die tragenden Achsen des gemauerten Bestands um einen Anschluss zu erleichtern und eine Aufstockung zu ermöglichen. In der Schnittfigur der Gebäude lässt sich die Verschneidung von Bestand und Neubau ablesen - alle Geschossplatten des Bestands werden nur in der Überschneidungsfläche erhalten, angrenzend entwickelt sich ein Luftraum.

Durch die Verschneidung bilden sich drei Zonen pro Gebäude, mit denen die innenräumliche Grundrissaufteilung der verschiedenen Nutzungen organisiert wird.

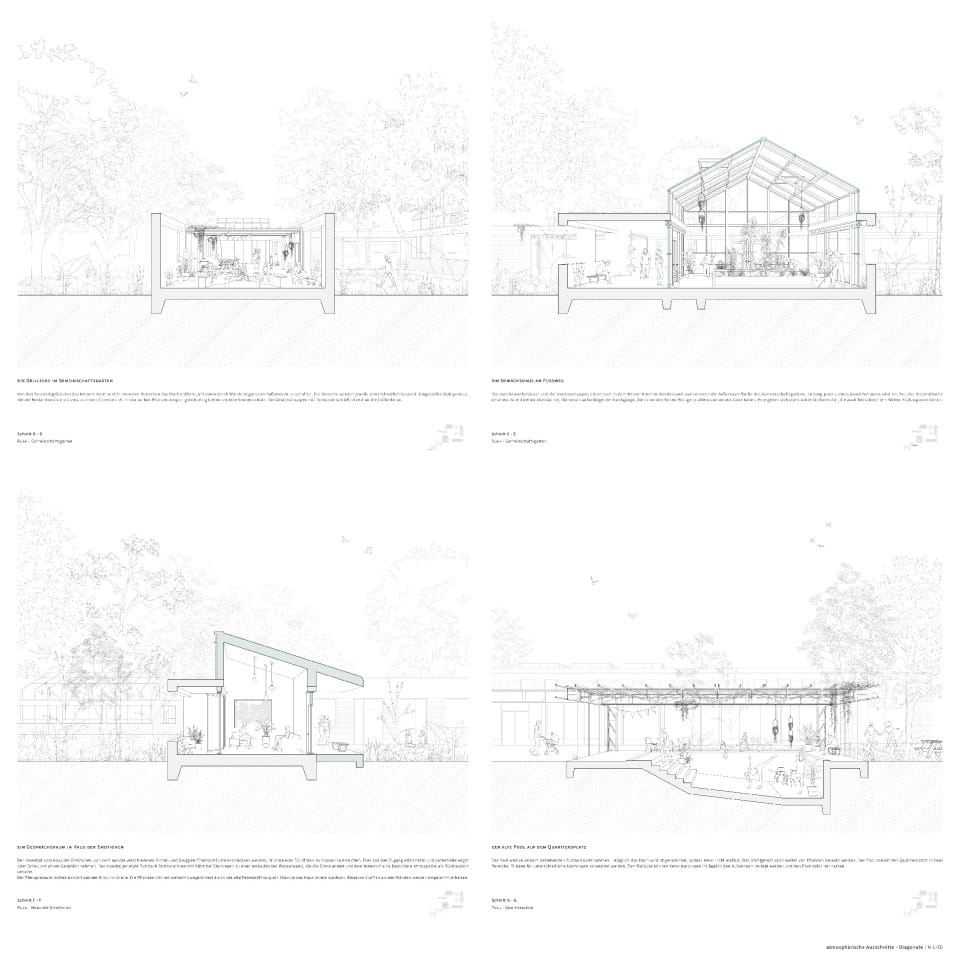

Jedes Gebäude hat dabei sein eigenes Oberthema, sowie seine individuelle Dachform, die an die Nutzung angepasst ist und die Raumwirkung atmosphärisch unterstützt.

Das lediglich vorgegebene Grundstück dieser Masterthesis ruft dazu auf eine persönliche Haltung zum Umgang mit dem Bestehenden zu entwickeln. Das Raumprogramm und die Nutzungen sind dabei selbst erarbeitet.

Heimeinrichtungen haben eine Vergangenheit mit Schrecken und Leid. Gewalt, Misshandlung und Missbrauch an untergebrachten Kindern und Erwachsenen waren in den 1960/70er Jahren leider keine Seltenheit. Auch das Große Waisenhaus in Braunschweig war davon betroffen.

Der Entwurf soll jeder Person mit jeglicher Art von schlimmen Erlebnissen eine helfende Hand reichen. Er soll aufklären, unterstützen, eine gute Integration in die Gesellschaft ermöglichen und allgemein mentaler Gesundheit mehr Aufmerksamkeit schenken. Der Entwurf soll das können, was das Waisenhaus vorher nicht konnte, er soll, mit einer Mischung aus öffentlichen Nutzungen und Wohnraum mit integrierten betreuten Wohngruppen, einen sicheren Hafen im Alltag bieten.

STÄDTEBAU

Das Entwurfsgrundstück wird von der Autobahn A39 im Nord-Westen, der Salzdahlumer Straße im Nord-Osten und einem Zaun im Süden zum Rest des Blocks unpassierbar abgegrenzt. Der gesamte Block wird nun im ersten Schritt mit minimalen Eingriffen im Straßennetz neu sortiert. Ein neu geplanter öffentlicher Fuß- und Radweg führt durch das Entwurfsgebiet und schafft eine städtebauliche Verbindung vom Ringgleis und der Innenstadt zum Heidbergsee als Naherholungsort. Das Entwurfsgrundstück wird dabei in eine grüne Quartiersinsel am Radweg, Wohnkörper im Süden und öffentliche Gebäude Richtung Salzdahlumer Straße - die einen Quartiersplatz und die Adresse bilden - aufgeteilt. Diese Setzung wird mit Neubauten vervollständigt, wobei ein reiner Neubau zwischen diesen beiden Zonen - der privaten und der öffentlichen - vermittelt, in dem beides stattfindet: öffentliche Nutzungen im Erdgeschoss und Wohnungen in den Obergeschossen.

ENTWURFSKONZEPT

Der selbst gesetzte Fokusbereich des Entwurfs konzentriert sich auf die Gebäude, die den Quartiersplatz rahmen.

Die architektonische Entwurfsidee verfolgt hierbei die Strategie, Neubauten in die Bestandskörper hineinzuschieben und dadurch die Außenräume zu sortieren und Eingangbereiche auszubilden. Dies soll die konzeptuelle Übertragung der Auseinandersetzung mit der Geschichte verkörpern: Zeiten sollen sich im Innen- wie im Außenraum gegenüber stehen.

Der Neubau aus angestrichenem Holz reagiert dabei auf die tragenden Achsen des gemauerten Bestands um einen Anschluss zu erleichtern und eine Aufstockung zu ermöglichen. In der Schnittfigur der Gebäude lässt sich die Verschneidung von Bestand und Neubau ablesen - alle Geschossplatten des Bestands werden nur in der Überschneidungsfläche erhalten, angrenzend entwickelt sich ein Luftraum.

Durch die Verschneidung bilden sich drei Zonen pro Gebäude, mit denen die innenräumliche Grundrissaufteilung der verschiedenen Nutzungen organisiert wird.

Jedes Gebäude hat dabei sein eigenes Oberthema, sowie seine individuelle Dachform, die an die Nutzung angepasst ist und die Raumwirkung atmosphärisch unterstützt.