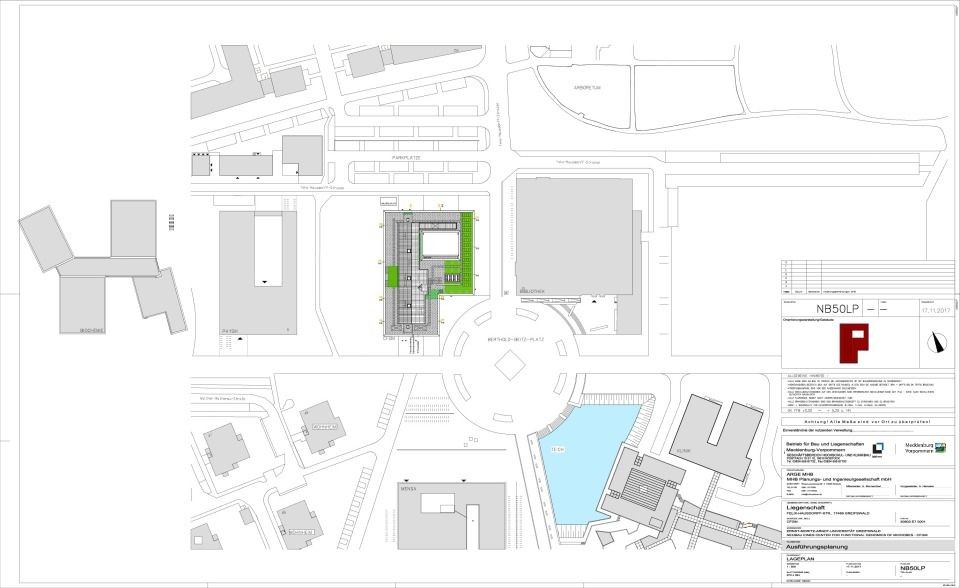

Das interdisziplinäre Forschungszentrum steht an exponierter Stelle auf dem Universitätscampus am Berthold-Beitz-Platz, westlich der Bibliothek und befindet sich damit in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Instituten und Kliniken der Universitätsmedizin sowie den Instituten für Biochemie, Physik, Pharmazie. Es war eines der letzten zu bebauenden Baufelder im Komplex des städtebaulichen Masterplanes für das Entwicklungsgebiet Jahnstraße/Rathenaustraße/Fleischmannstraße/ Anklamer Straße/Karl-Liebknecht-Ring der Universität Greifswald. Die Positionierung des Gebäudes auf dem Baufeld orientiert sich vollständig an der umgebenden Bebauung und nimmt deren Höhenstaffelung sowie im Süden die Flucht der Bibliothek auf. Auf der Gebäudesüdseite bildet das C_FunGene einen Winkel zum zentralen Berthold-Beitz-Platz und schafft so zusammen mit der Bibliothek eine Raumspange, durch die der Platz seine endgültige Fassung und Form erhält. Der Neubau ist so auf dem Baufeld orientiert, dass auf der westlichen Seite des Grundstücks eine freie Fläche zum Institut für Physik verbleibt. Diese Fläche stellt eine signifikante Raumreserve dar und ermöglicht bei Bedarf den Bau eines weiteren Gebäudes mit rund 3.800 m² Bruttogrundfläche (BGF).

Entwurfskonzept

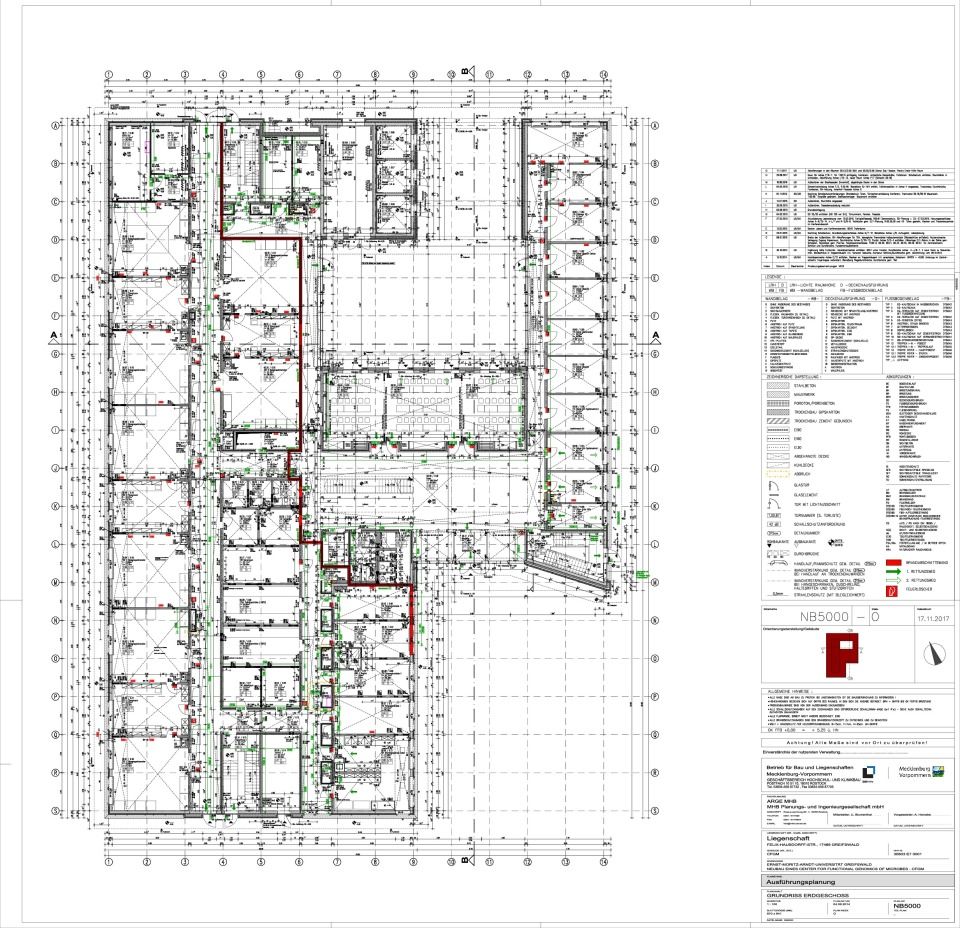

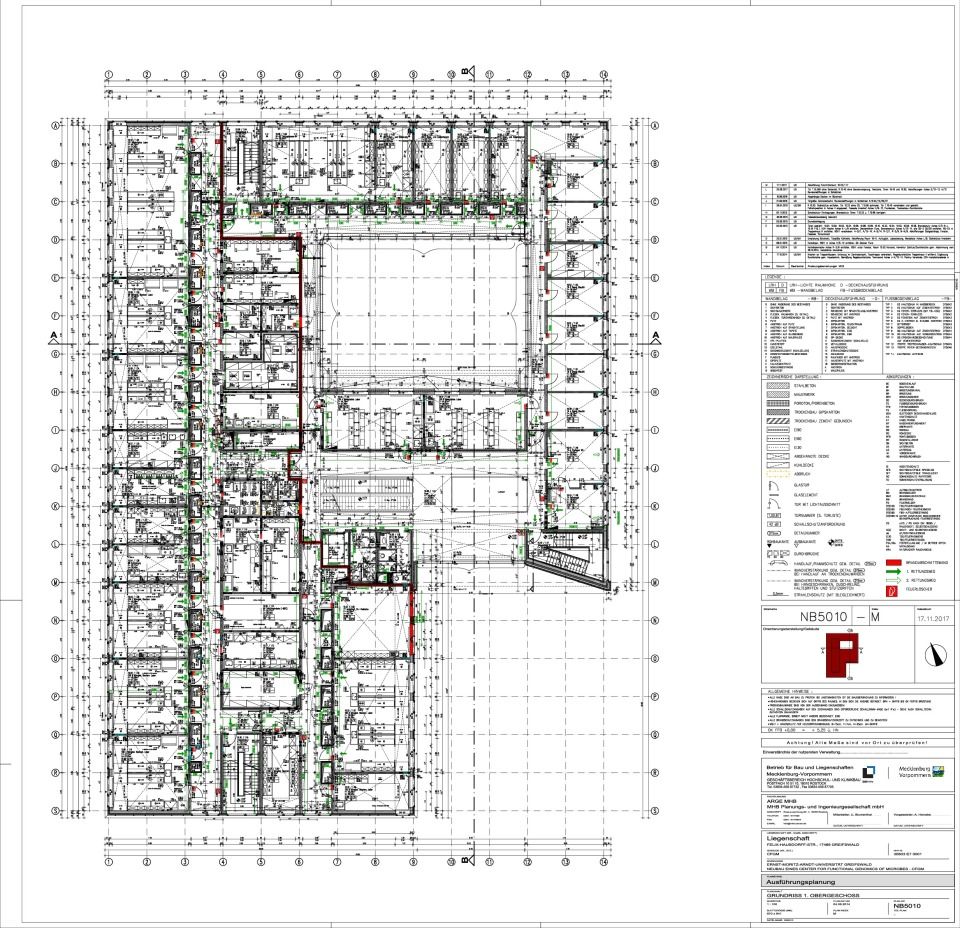

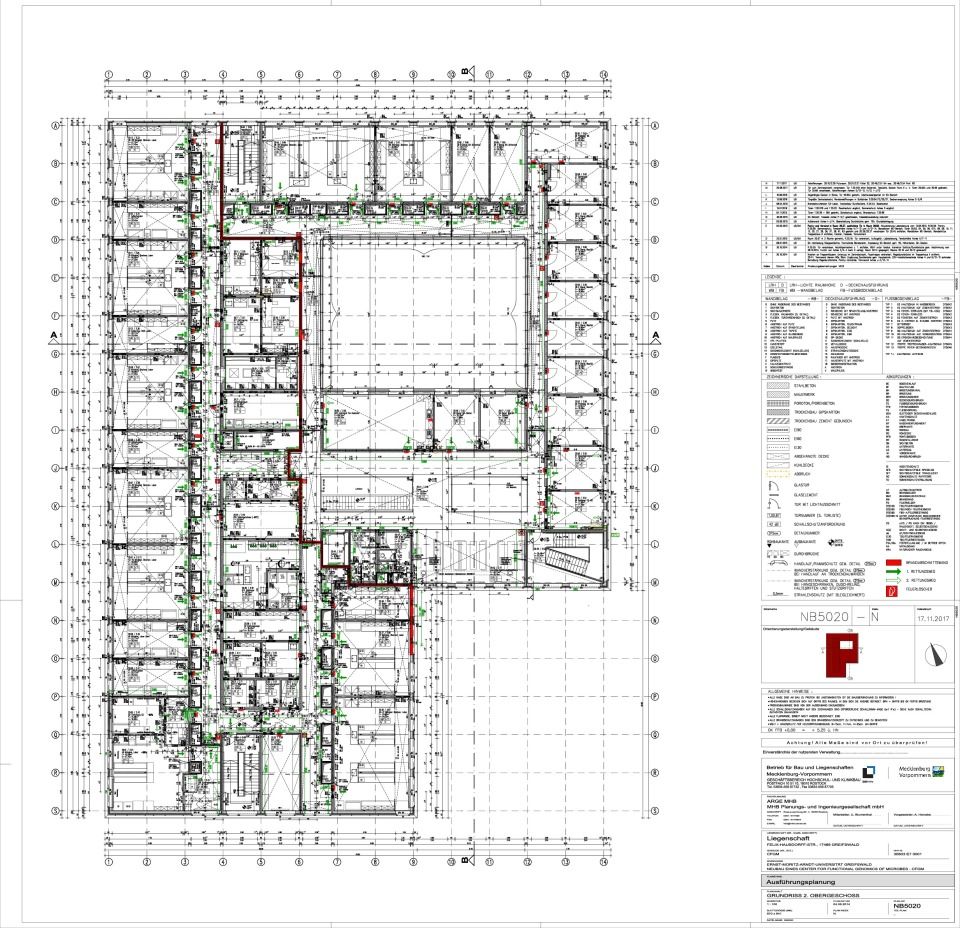

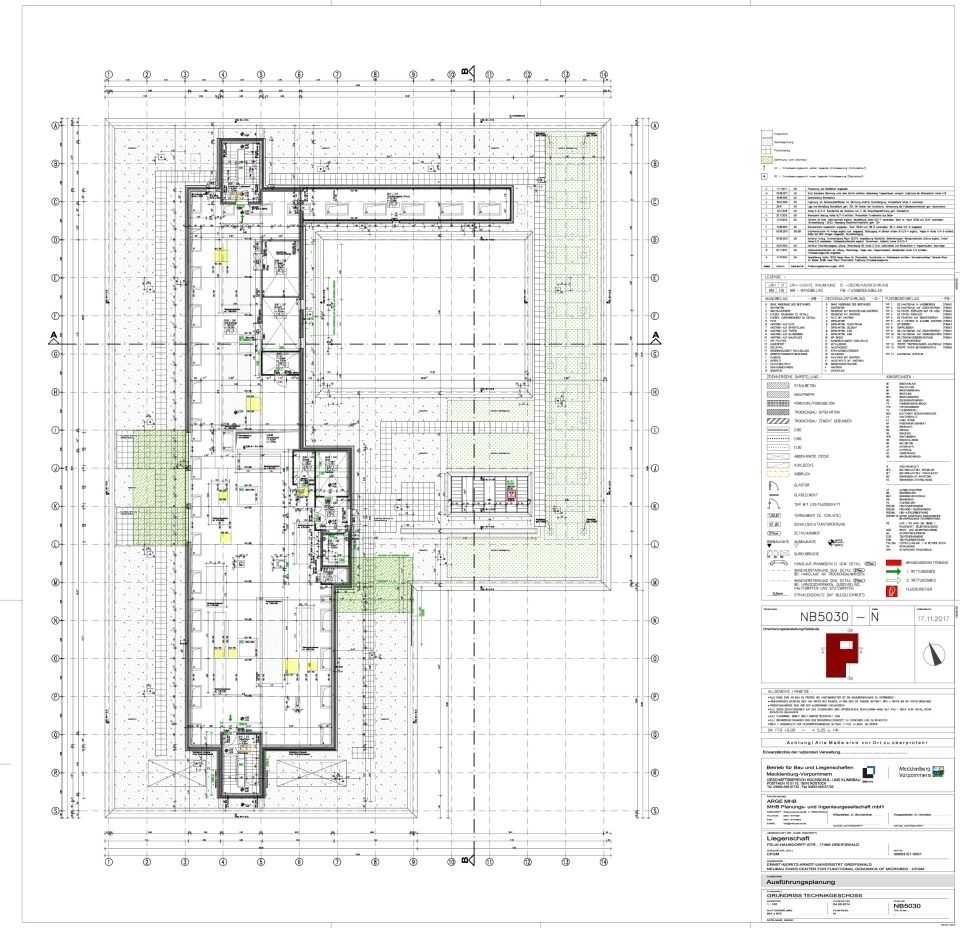

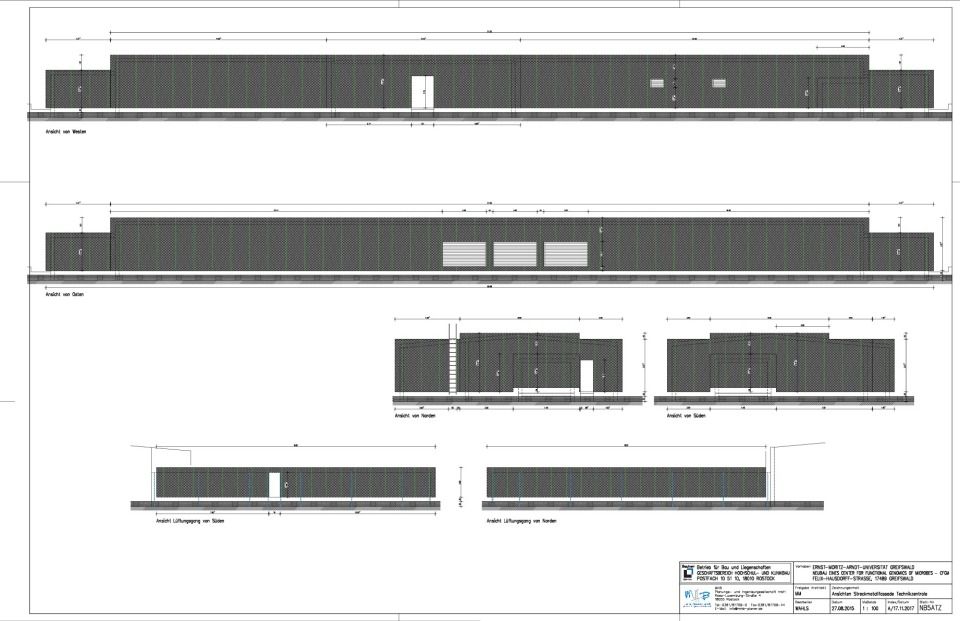

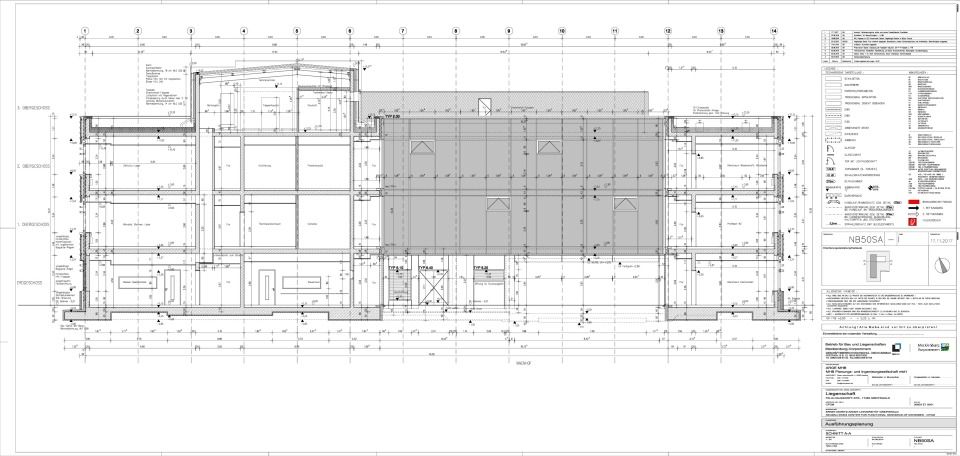

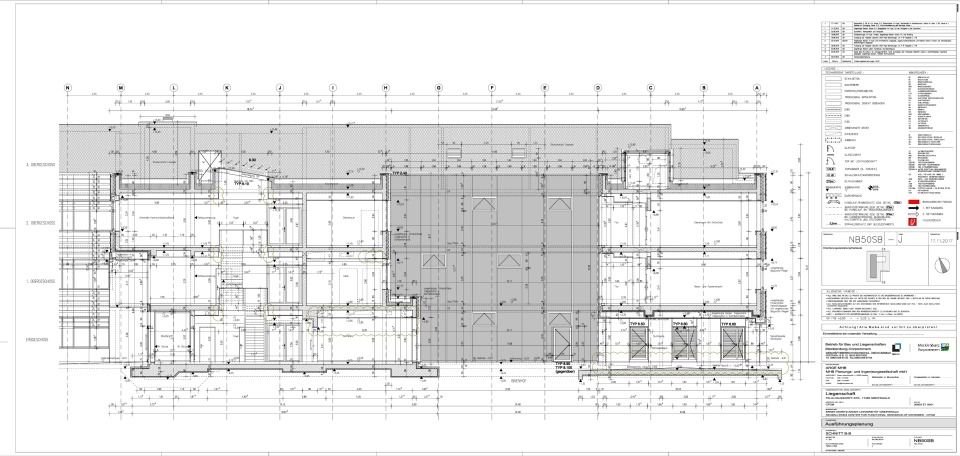

Der dreigeschossige, nicht unterkellerte Bau ist vierseitig geschlossen und hat einen begrünten Innenhof, der sich im Erdgeschoss nach Norden öffnet. Dem zweige-schossigen, nach Süden zum Berthold-Beitz-Platz orientierten, vollverglastem Hauptzugang ist eine Freifläche vorgelagert, die den Rücksprung des Gebäudes zur Vermittlung der Fluchten der benachbarten Physik und der Bibliothek aufnimmt. Die innere, bauliche Erschließung wird über ein zentrales und über alle Etagen offenes Treppenhaus mit angegliedertem Aufzug gewährleistet. Darüber hinaus gibt es drei weitere notwendige Treppenhäuser, die im nördlichen, südlichen und östlichen Gebäudebereich angeordnet sind und im Brandfall für ausreichend sichere Fluchtwege sorgen. Dem Gebäude liegt ein Standardraster von 3,45 m zugrunde, welches auf Grund des gewählten statischen Systems der Längswandbauweise bis auf die Gesamtlänge des Gebäudes von 62 m ohne queraussteifende Wände auskommt, was für hoch flexible Laborraumanordnungen entscheidend ist. Das Gebäude schließt mit einem Flachdach und einer darauf befindlichen, als Staffelgeschoss zurückgesetzten Technikzentrale ab.

Das Gebäude ist barrierefrei konzipiert, es verfügt über eine behindertengerechte Aufzugsanlage und schwellenlose Türen zu allen Gebäudeteilen, behindertengerechte WCs sind selbstverständlich.

Funktionen

Das Forschungsgebäude ist klar strukturiert, um optimale Voraussetzungen für die Forscher und Mitarbeiter zu schaffen. Es erstreckt sich über drei Geschosse und erhält eine Technikzentrale als Dachgeschoss. Das Gebäude gliedert sich strukturell und nutzungsbedingt in drei Zonen: die Laborzone, welche 3-hüftig angelegt ist, die öffentliche, dem Erschließungsbereich angeschlossene Zone mit Konferenzbereich, Aufenthaltszonen und Laboren für Kooperationspartner sowie die Bürozone. Diese Gliederung wird über alle Etagen fortgesetzt, um eine möglichst effektive technische Erschließung zu gewährleisten. Durch das helle lichte Foyer hat man in allen Etagen Zutritt zu den Büros im Osttrakt des Gebäudes, während im Westflügel die Forschungsräume mit ihren untergeordneten Funktionsflächen zu erreichen sind. Variabel zu nutzende Seminarräume im Erdgeschoss bieten den Mitarbeitern des Hauses über den Lehrbetrieb hinaus die Möglichkeit, sich Gäste zu einem Erfahrungsaustausch einzuladen. Verfügungslabore im ersten Obergeschoss stehen für Forschungspartner bereit. Bei den Laboren handelt es sich um Labore der Kategorie S1 bis S3. Diese werden gemäß den daraus resultierenden notwendigen Standards geplant und umgesetzt. Eine Besonderheit der Laborplanung bilden die sogenannten "Denkzonen", die sich als Auswertplätze direkt an der Fassade entlang entwickeln.

Äußere Gestaltung

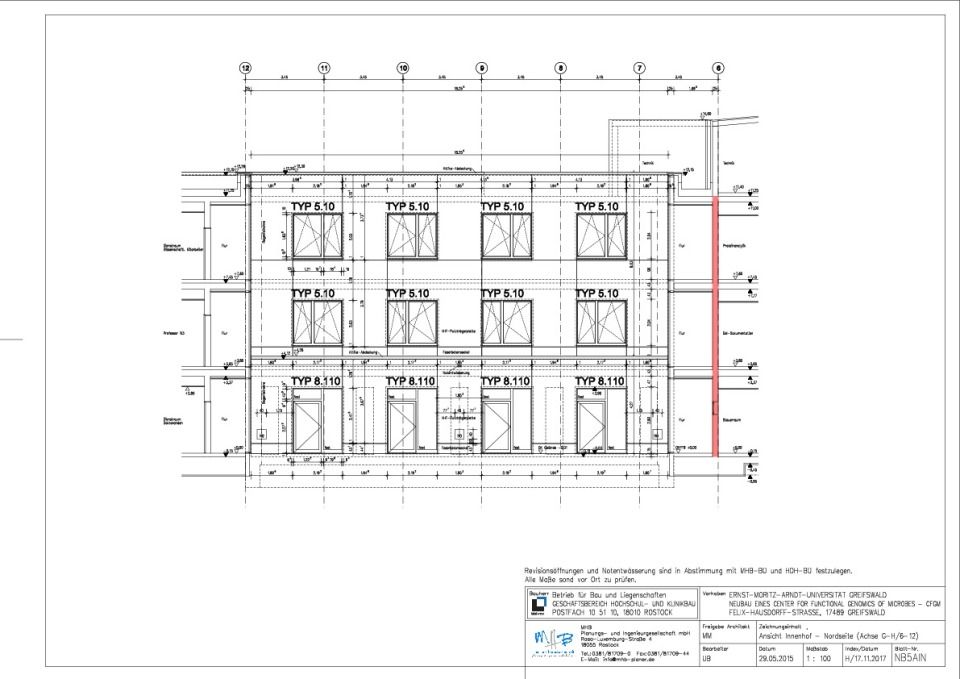

Die Fassade mit den gestaltprägenden umlaufenden Fensterbändern ist als Vorhangfassade mit innenliegender Dämmung und vorgeformten Keramikplatten ausgebildet, die sich, gemäß Auflagen aus dem B-Plan, mit ihrer gelblichen Farbgebung konsequent an die bestehende Umgebungsbebauung anpassen. Vor den Fenstern werden, ebenfalls umlaufend, sogenannte "Keramik-Baguettes" als Zonierung der Fensterflächen starr montiert und sorgen für eine gewisse Auflockerung. Die zurückgesetzte Technikzentrale auf dem Dach erhält eine Verkleidung aus RAL-beschichtetem Streckmetall auf einer Rahmenkonstruktion.