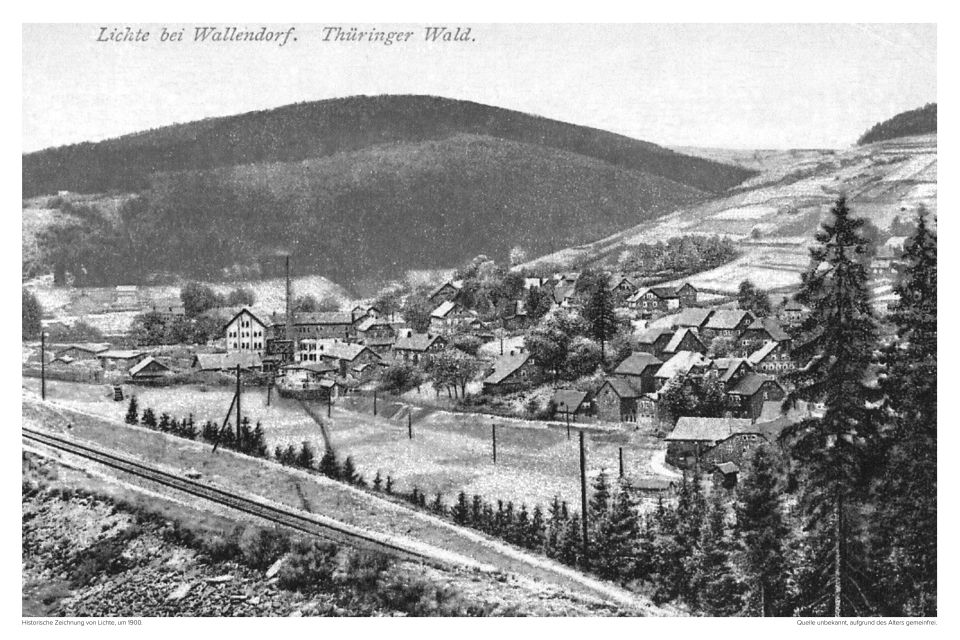

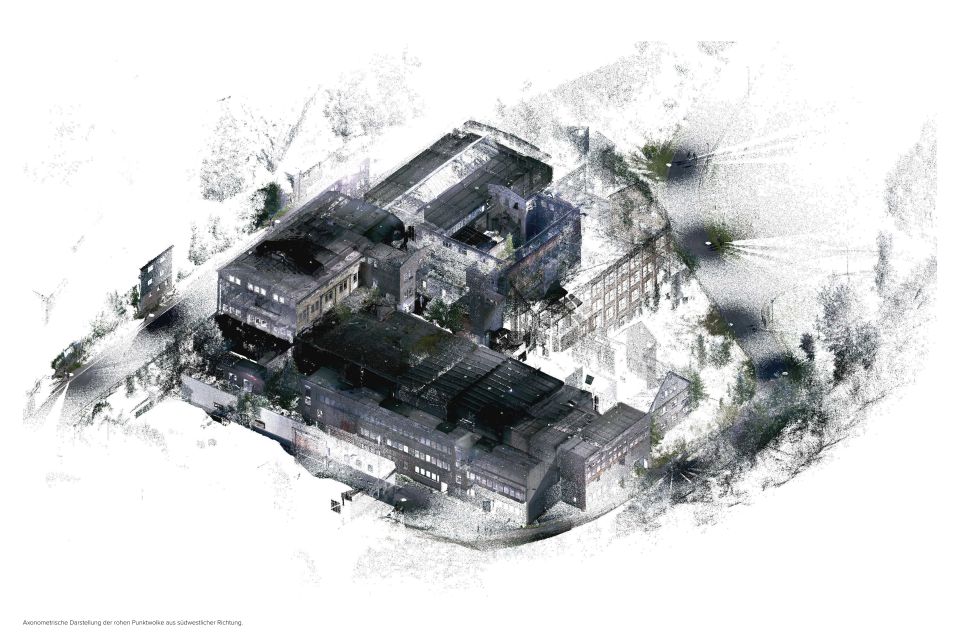

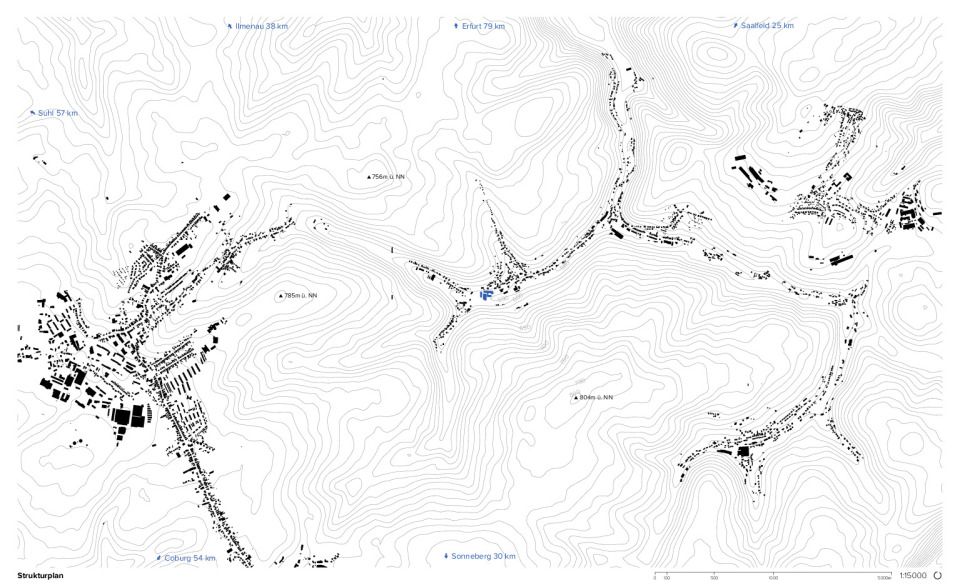

Das ehemalige Zierporzellanwerk Lichte (im Volksmund „Zipoli“) liegt im Ortsteil Lichte der Stadt Neuhaus am Rennweg im südthüringischen Landkreis Sonneberg im Thüringer Wald. Das Werk wurde bereits im Jahr 1822 als Porzellanmacherei gegründet und brachte es zu Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinen Stücken zu internationaler Anerkennung. In der DDR wurde es als VEB verstaatlicht und nach der Wende zunächst weiterbetrieben, ehe es im Jahr 2014 zum wiederholten und letzten Mal Insolvenz anmeldete. Seitdem liegt das Areal, das sich nach einer Zwangsversteigerung im Jahr 2019 heute in städtischer Hand befindet, brach.

Neben dem Zipoli gab es in Südthüringen zahlreiche Porzellanmanufakturen, die die Thüringer Porzellanindustrie zu ihrer Hochzeit europaweit führend machten, und der Region der Thüringer Porzellanstraße Wohlstand, Arbeitsplätze und eine starke Identität verliehen. Der Niedergang der Industrie ist für die rurale Gegend nicht nur Teil einer Abwärtsspirale von Überalterung und Abwanderung, sondern für die Menschen vor Ort auch der Verlust einer identitätsstiftenden Handwerkskunst, die viele Familien und Generationen durchzieht. So ist auch in Lichte das verfallende ehemalige Zierporzellanwerk nicht nur eine Industriebrache: Es steht symbolisch für die Sorgen und das Befinden einer ganzen Region.

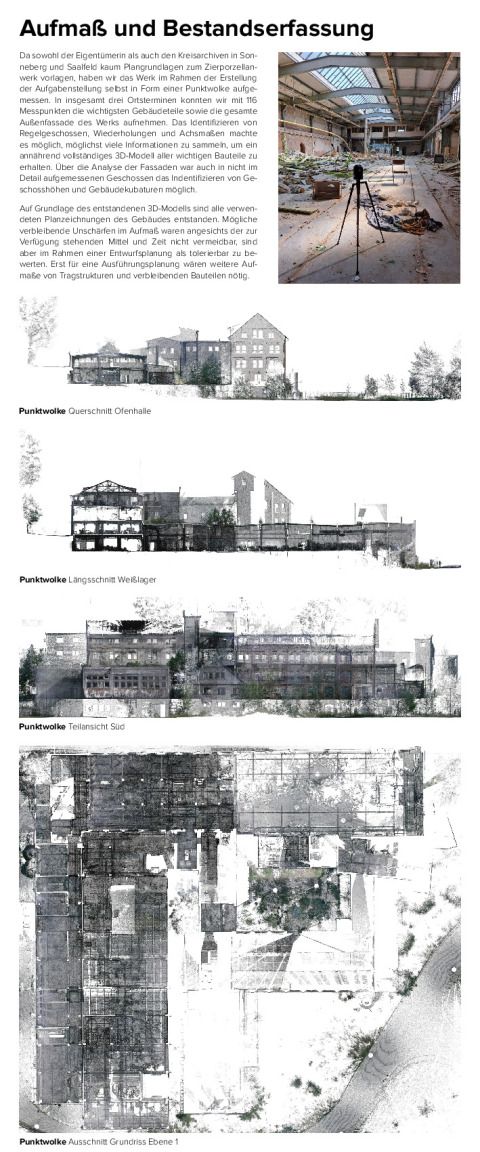

Auf der Suche nach passenden Objekten für unsere eigene Aufgabenstellung der Bachelorarbeit sind wir auf das Zipoli aufmerksam geworden. Neben der architektonischen Qualität, Vielschichtigkeit und den Potentialen des Objekts hat uns auch das Interesse der Stadt Neuhaus überzeugt, die uns im Rahmen der Bearbeitung mit Materialien und Terminen vor Ort unterstützt hat, und uns die Möglichkeit gab, Arbeitsstände in Ausschüssen der Stadt zu präsentieren. Im Rahmen der Vorbereitung haben wir im Vorfeld einige Tage in Lichte verbracht, sind im Gespräch mit Bewohner*innen und ehemaligen Beschäftigten des Zierporzellanwerks tief in dessen Geschichte eingetaucht und haben Anregungen und Ideen für unsere Konzepte gesammelt. In drei sehr verschiedenen Entwurfskonzepten haben wir schließlich im Rahmen unserer Bachelorarbeiten die Revitalisierung des Zipoli skizziert und gedacht.

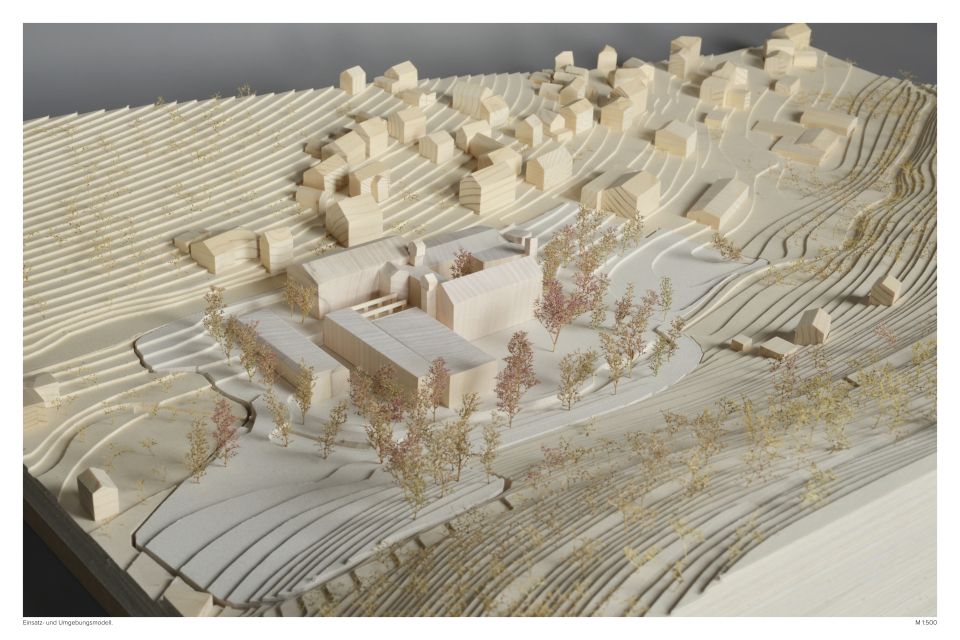

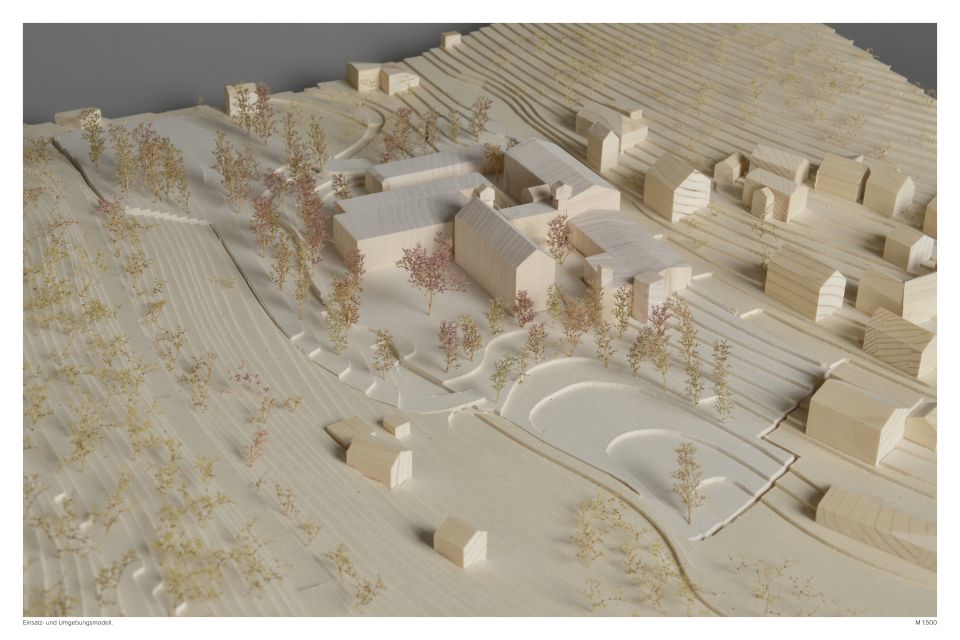

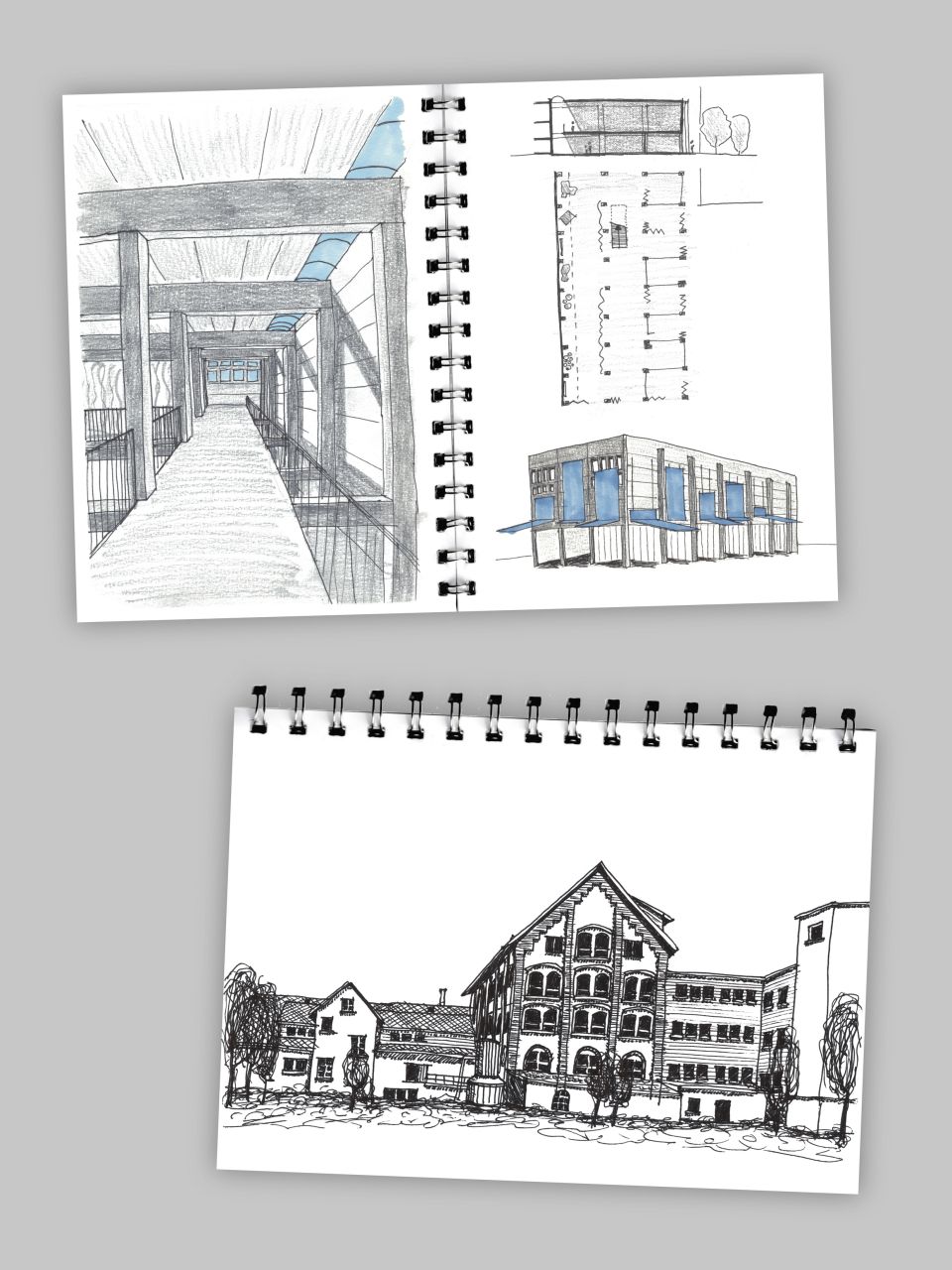

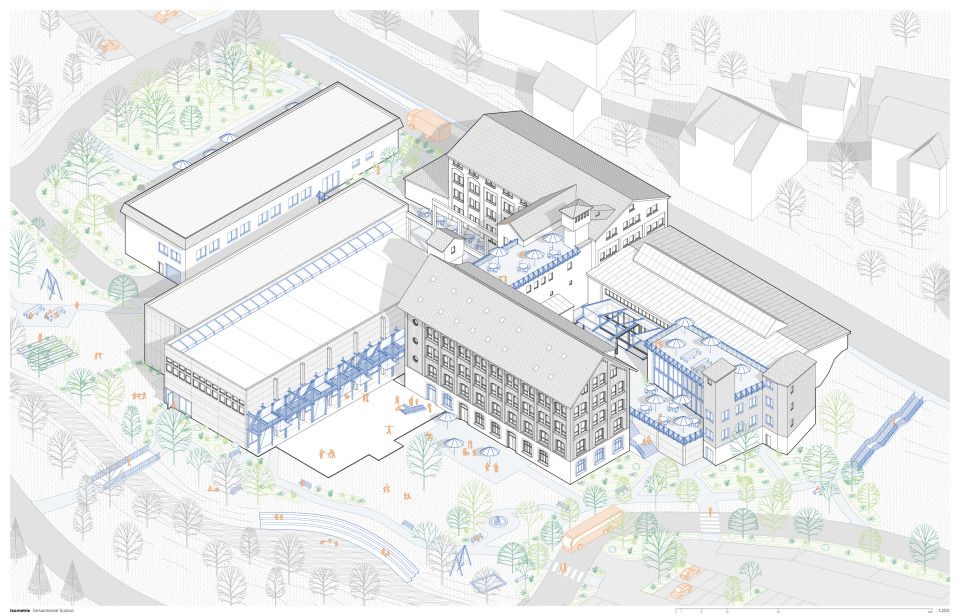

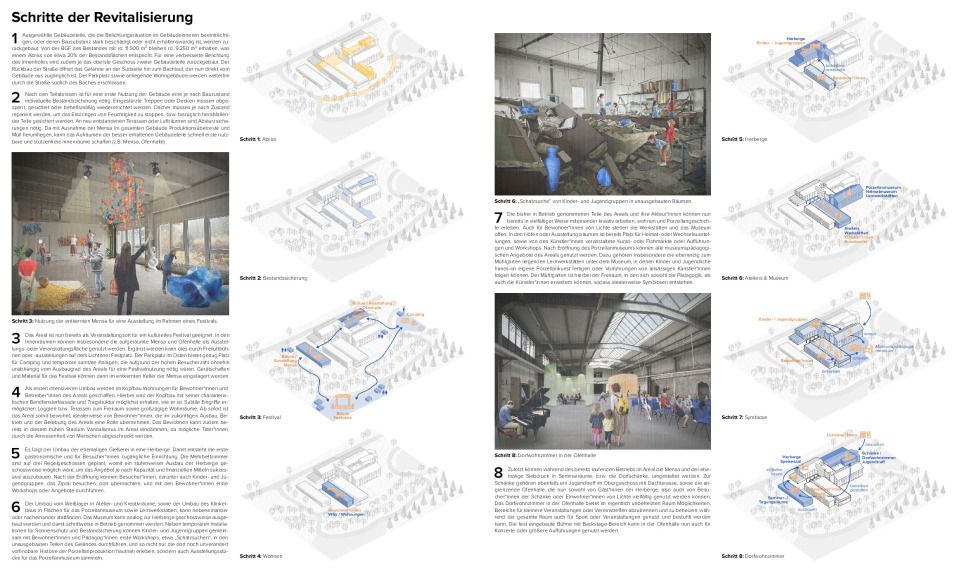

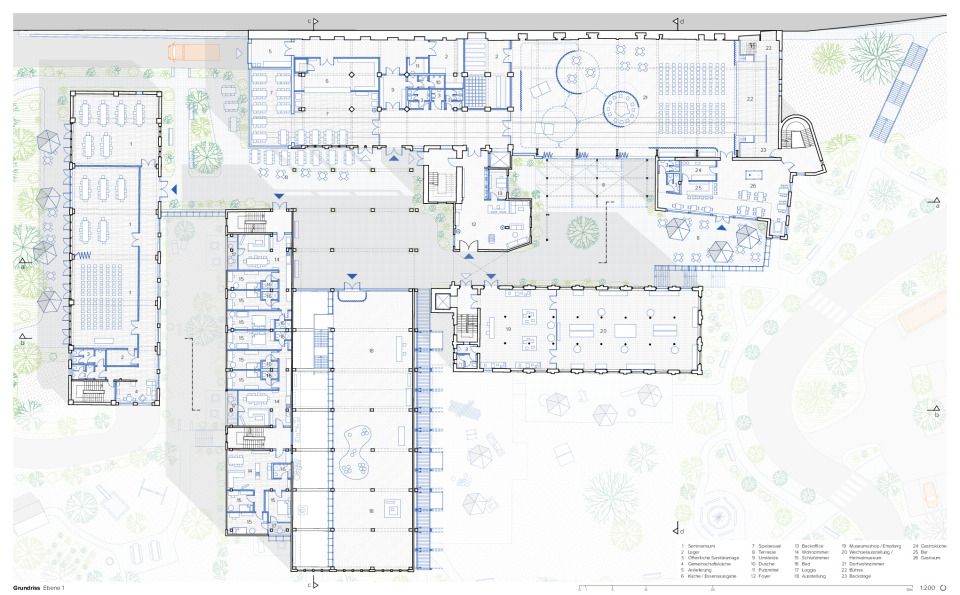

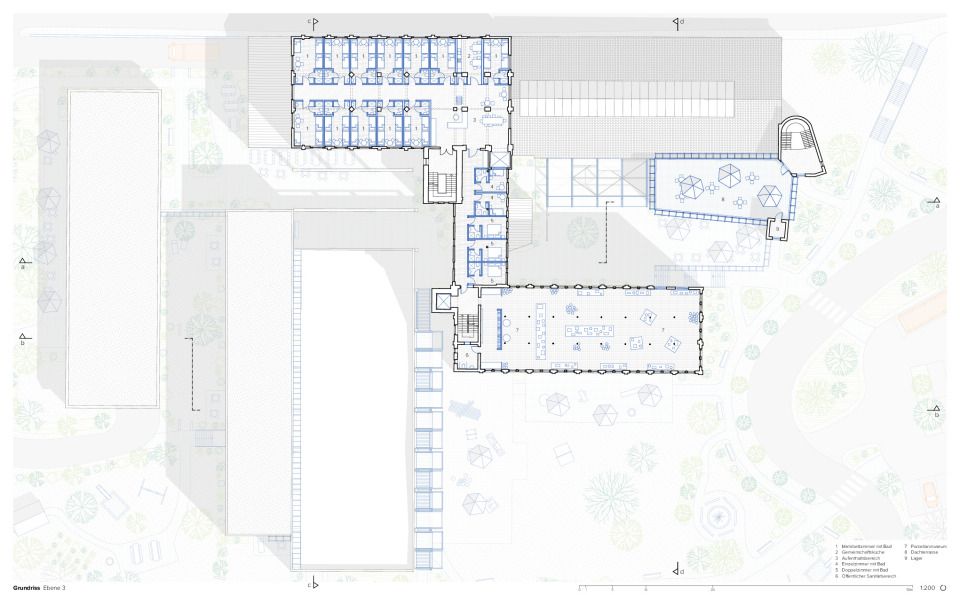

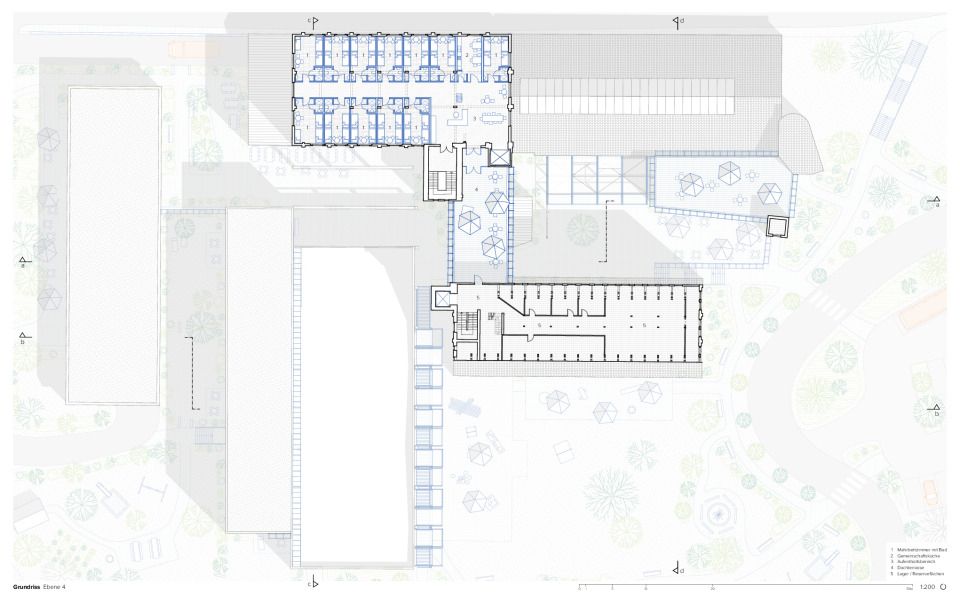

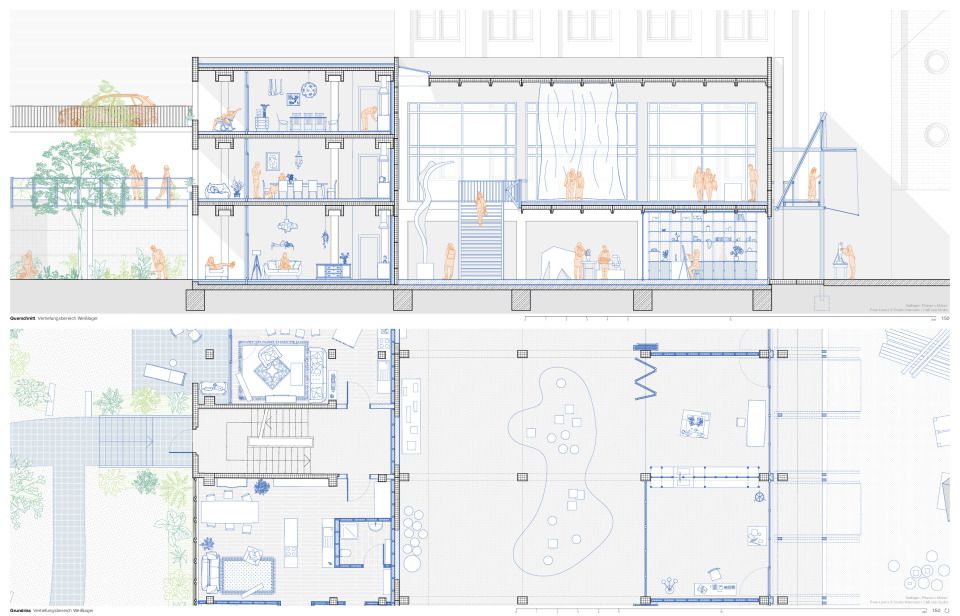

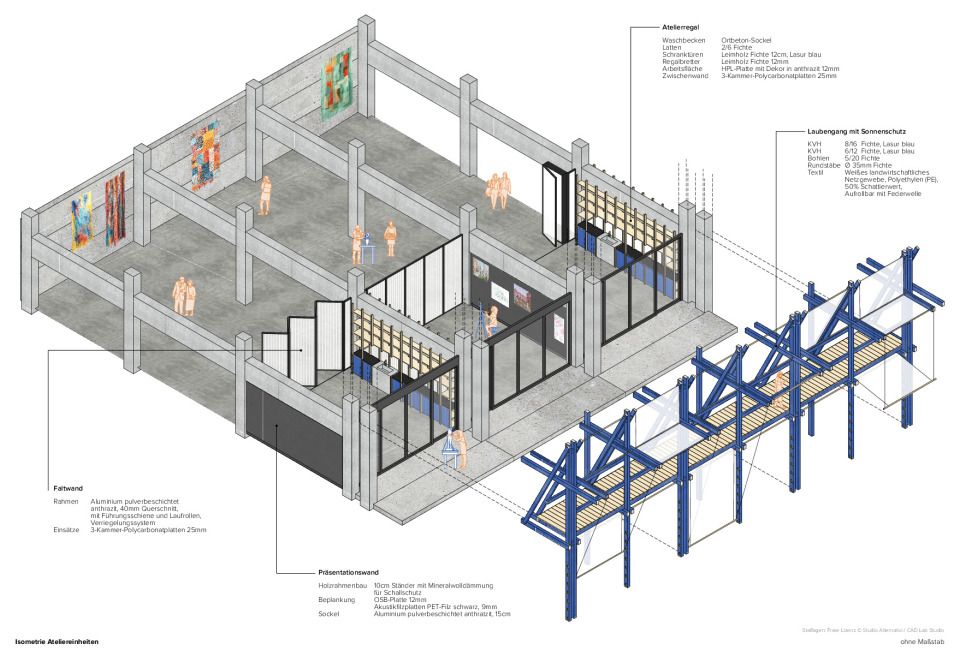

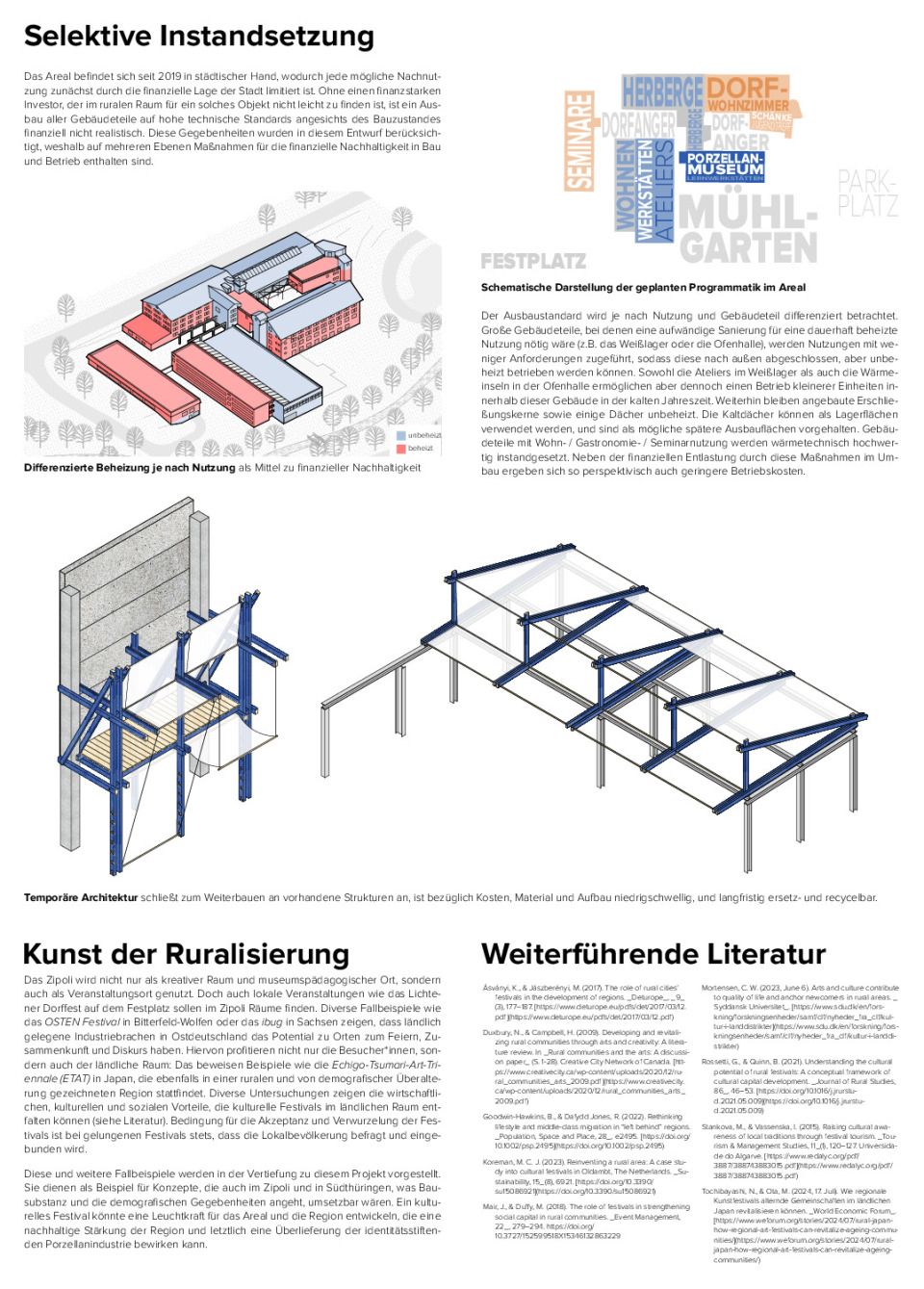

Das hier gezeigte Entwurfskonzept setzt im Spannungsfeld zwischen der historischen und identitätsstiftenden Bedeutung des Ortes, und den mit der Stadt als Eigentümerin natürlicherweise begrenzten finanziellen Ressourcen an. Das Nachnutzungskonzept ist in mehreren zeitlich und finanziell abgestuften Schritten konzipiert, und beginnt vor ersten architektonischen Interventionen mit der Möglichkeit der Belebung des Areals durch ein kulturelles Festival, das bereits das Erleben und Bespielen einiger Gebäudeteile möglich macht. Im Herzen des Entwurfskonzeptes steht dann das im denkmalgeschützten Klinkerbau vorgesehene Porzellanmuseum, welches in Symbiose mit einer Herberge sowie im Areal lebenden Künstler*innen und Pädagog*innen ein museumspädagogisches Angebot schafft. Kinder- und Jugendgruppen oder Privatpersonen können in Lernwerkstätten und Außenräumen die Porzellankunst praxisnah erleben, etwa eigene Stücke formen, brennen oder bemalen, während die ansässigen Künstler*innen das Zipoli auch für Kunstformen außerhalb der Keramik nutzen und bespielen können. Die Bewohner*innen des Areals, die im Kopfbau des ehemaligen Weißlagers in WGs oder Familienwohnungen kommunal wohnen, sind dabei auch in die Konzeptualisierung, den Betrieb und die Gestaltung der Angebote eingebunden. Für die Bewohner*innen von Lichte steht das gesamte Areal, insbesondere aber das neu geschaffene Dorfwohnzimmer, die Dorfschänke / Porzellancafé sowie ein Jugendtreff, offen. Auf Kinderbetreuungseinrichtungen oder Einzelhandel wurde aufgrund unserer Standortanalyse verzichtet, da im Umkreis ausreichend Angebote vorhanden sind, und aufgrund rückläufiger Geburtenzahlen der Region kein Anstieg im Bedarf zu erwarten ist.

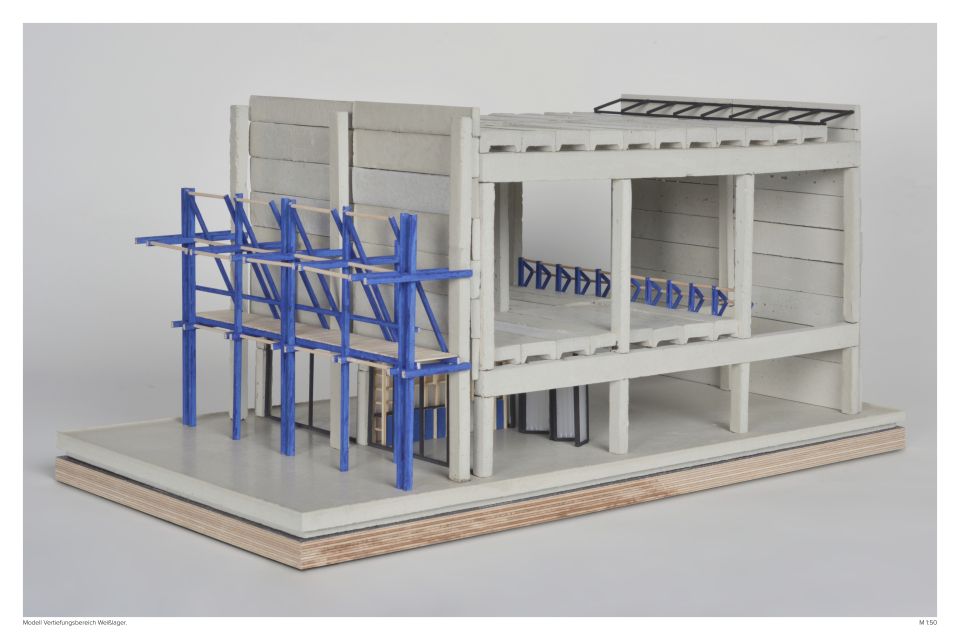

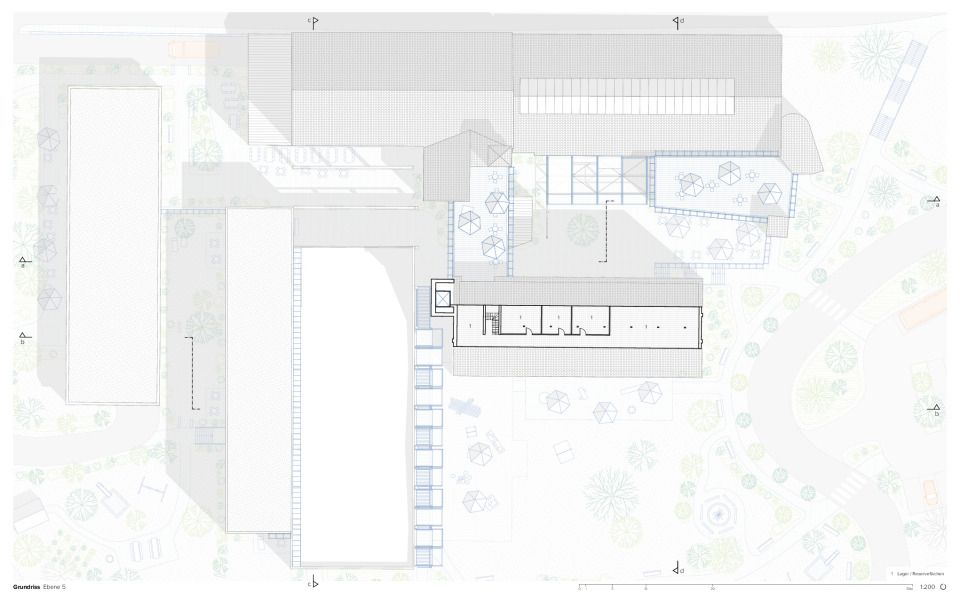

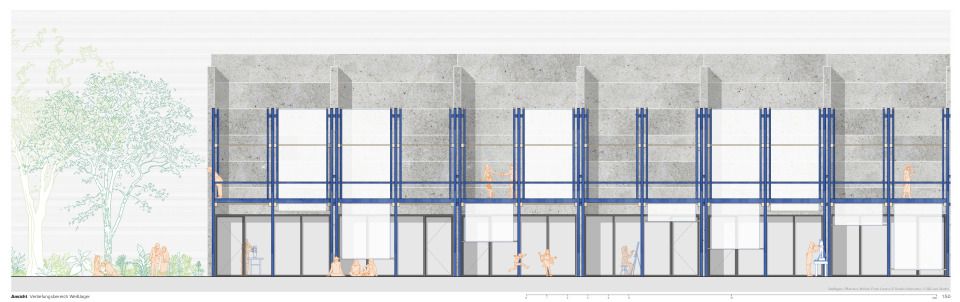

Architektonische Eingriffe sind zumeist minimalinvasiv gestaltet, um das Zusammenspiel der verschiedenen Bauzeiten und -weisen der Gebäudeteile im Areal hervorzuheben und spürbar zu machen. Wo Abrisse für die Belichtung oder aufgrund großer Schäden des Bestandes nötig sind, bleiben die zurückgebauten Gebäudeteile sichtbar: So sind etwa die freistehenden Stützen im Hof zwischen Weißlager und Herberge, oder die Bodenplatte der abgerissenen Massemühle sowie deren Silhouette an der Wand des Klinkerbaus, bewusste Reminiszenzen an die ehemalige Komposition des Gebäudekomplexes und seiner internen Abläufe. Zwei durch den Rückbau oberer Vollgeschosse neu geschaffene Dachterrassen erweitern nicht nur Gemeinschafts- und Begegnungsflächen von Herberge und Jugendzentrum, sondern erlauben auch das Erleben des Areals von oben und stärken die straßenseitig markante Silhouette des Werkes mit seinen drei Aufzugtürmen und Dachformen. Durch den Rückbau der rückseitigen Straße wird der angrenzende Ascherbach unmittelbarer Bestandteil des Außenbereiches, und durch Verbreiterung und angelegten Sitzstufen ausgehend von den neu angelegten Freianlagen erlebbar.

Neben dem Zipoli gab es in Südthüringen zahlreiche Porzellanmanufakturen, die die Thüringer Porzellanindustrie zu ihrer Hochzeit europaweit führend machten, und der Region der Thüringer Porzellanstraße Wohlstand, Arbeitsplätze und eine starke Identität verliehen. Der Niedergang der Industrie ist für die rurale Gegend nicht nur Teil einer Abwärtsspirale von Überalterung und Abwanderung, sondern für die Menschen vor Ort auch der Verlust einer identitätsstiftenden Handwerkskunst, die viele Familien und Generationen durchzieht. So ist auch in Lichte das verfallende ehemalige Zierporzellanwerk nicht nur eine Industriebrache: Es steht symbolisch für die Sorgen und das Befinden einer ganzen Region.

Auf der Suche nach passenden Objekten für unsere eigene Aufgabenstellung der Bachelorarbeit sind wir auf das Zipoli aufmerksam geworden. Neben der architektonischen Qualität, Vielschichtigkeit und den Potentialen des Objekts hat uns auch das Interesse der Stadt Neuhaus überzeugt, die uns im Rahmen der Bearbeitung mit Materialien und Terminen vor Ort unterstützt hat, und uns die Möglichkeit gab, Arbeitsstände in Ausschüssen der Stadt zu präsentieren. Im Rahmen der Vorbereitung haben wir im Vorfeld einige Tage in Lichte verbracht, sind im Gespräch mit Bewohner*innen und ehemaligen Beschäftigten des Zierporzellanwerks tief in dessen Geschichte eingetaucht und haben Anregungen und Ideen für unsere Konzepte gesammelt. In drei sehr verschiedenen Entwurfskonzepten haben wir schließlich im Rahmen unserer Bachelorarbeiten die Revitalisierung des Zipoli skizziert und gedacht.

Das hier gezeigte Entwurfskonzept setzt im Spannungsfeld zwischen der historischen und identitätsstiftenden Bedeutung des Ortes, und den mit der Stadt als Eigentümerin natürlicherweise begrenzten finanziellen Ressourcen an. Das Nachnutzungskonzept ist in mehreren zeitlich und finanziell abgestuften Schritten konzipiert, und beginnt vor ersten architektonischen Interventionen mit der Möglichkeit der Belebung des Areals durch ein kulturelles Festival, das bereits das Erleben und Bespielen einiger Gebäudeteile möglich macht. Im Herzen des Entwurfskonzeptes steht dann das im denkmalgeschützten Klinkerbau vorgesehene Porzellanmuseum, welches in Symbiose mit einer Herberge sowie im Areal lebenden Künstler*innen und Pädagog*innen ein museumspädagogisches Angebot schafft. Kinder- und Jugendgruppen oder Privatpersonen können in Lernwerkstätten und Außenräumen die Porzellankunst praxisnah erleben, etwa eigene Stücke formen, brennen oder bemalen, während die ansässigen Künstler*innen das Zipoli auch für Kunstformen außerhalb der Keramik nutzen und bespielen können. Die Bewohner*innen des Areals, die im Kopfbau des ehemaligen Weißlagers in WGs oder Familienwohnungen kommunal wohnen, sind dabei auch in die Konzeptualisierung, den Betrieb und die Gestaltung der Angebote eingebunden. Für die Bewohner*innen von Lichte steht das gesamte Areal, insbesondere aber das neu geschaffene Dorfwohnzimmer, die Dorfschänke / Porzellancafé sowie ein Jugendtreff, offen. Auf Kinderbetreuungseinrichtungen oder Einzelhandel wurde aufgrund unserer Standortanalyse verzichtet, da im Umkreis ausreichend Angebote vorhanden sind, und aufgrund rückläufiger Geburtenzahlen der Region kein Anstieg im Bedarf zu erwarten ist.

Architektonische Eingriffe sind zumeist minimalinvasiv gestaltet, um das Zusammenspiel der verschiedenen Bauzeiten und -weisen der Gebäudeteile im Areal hervorzuheben und spürbar zu machen. Wo Abrisse für die Belichtung oder aufgrund großer Schäden des Bestandes nötig sind, bleiben die zurückgebauten Gebäudeteile sichtbar: So sind etwa die freistehenden Stützen im Hof zwischen Weißlager und Herberge, oder die Bodenplatte der abgerissenen Massemühle sowie deren Silhouette an der Wand des Klinkerbaus, bewusste Reminiszenzen an die ehemalige Komposition des Gebäudekomplexes und seiner internen Abläufe. Zwei durch den Rückbau oberer Vollgeschosse neu geschaffene Dachterrassen erweitern nicht nur Gemeinschafts- und Begegnungsflächen von Herberge und Jugendzentrum, sondern erlauben auch das Erleben des Areals von oben und stärken die straßenseitig markante Silhouette des Werkes mit seinen drei Aufzugtürmen und Dachformen. Durch den Rückbau der rückseitigen Straße wird der angrenzende Ascherbach unmittelbarer Bestandteil des Außenbereiches, und durch Verbreiterung und angelegten Sitzstufen ausgehend von den neu angelegten Freianlagen erlebbar.